青いカメラはいかがでしょう【コニカ】

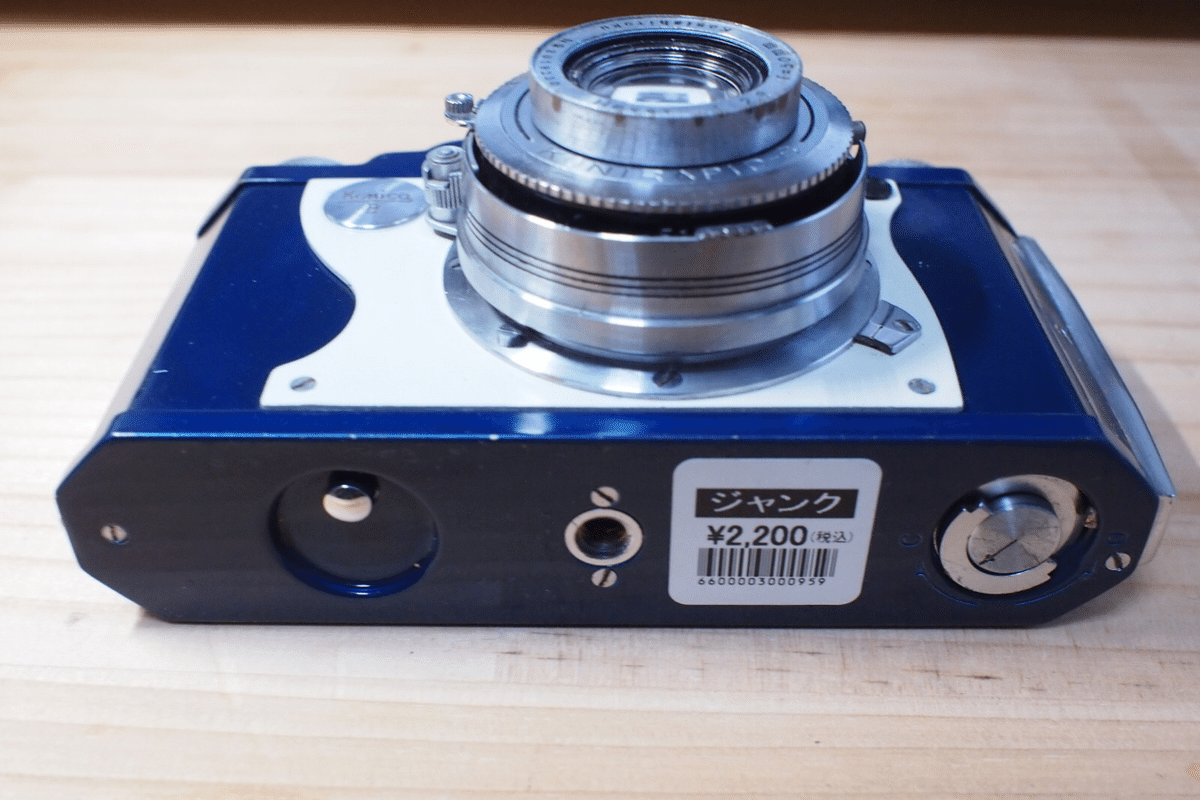

またしてもジャンクコーナーから一台、中古カメラをぴっくあっぷしてきました。

今回も、訳ありといえば訳ありな個体ですけど…

動作には問題なさそう

いつものカメラ屋さんにも、ジャンクコーナーはあります。

フィルムの現像をお願いしに行っただけでしたが

そこでなにかあたしに向かって訴えかけてくるものあり。

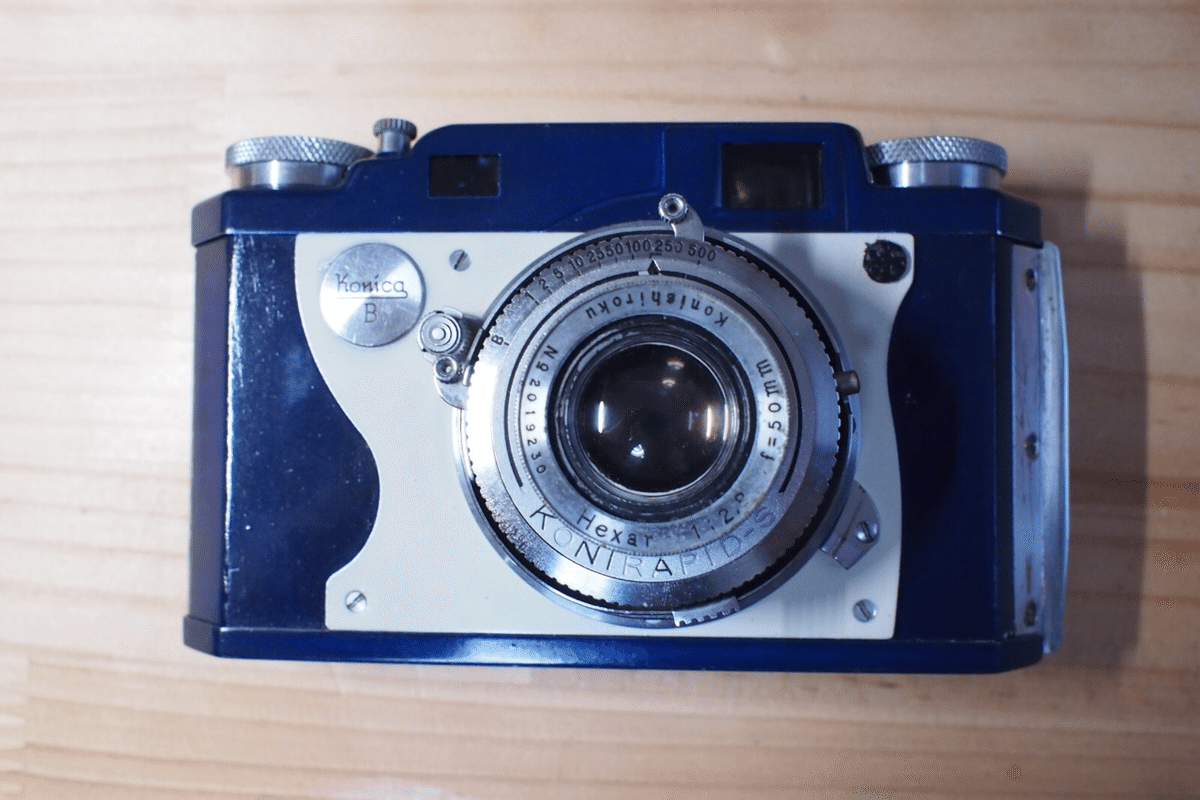

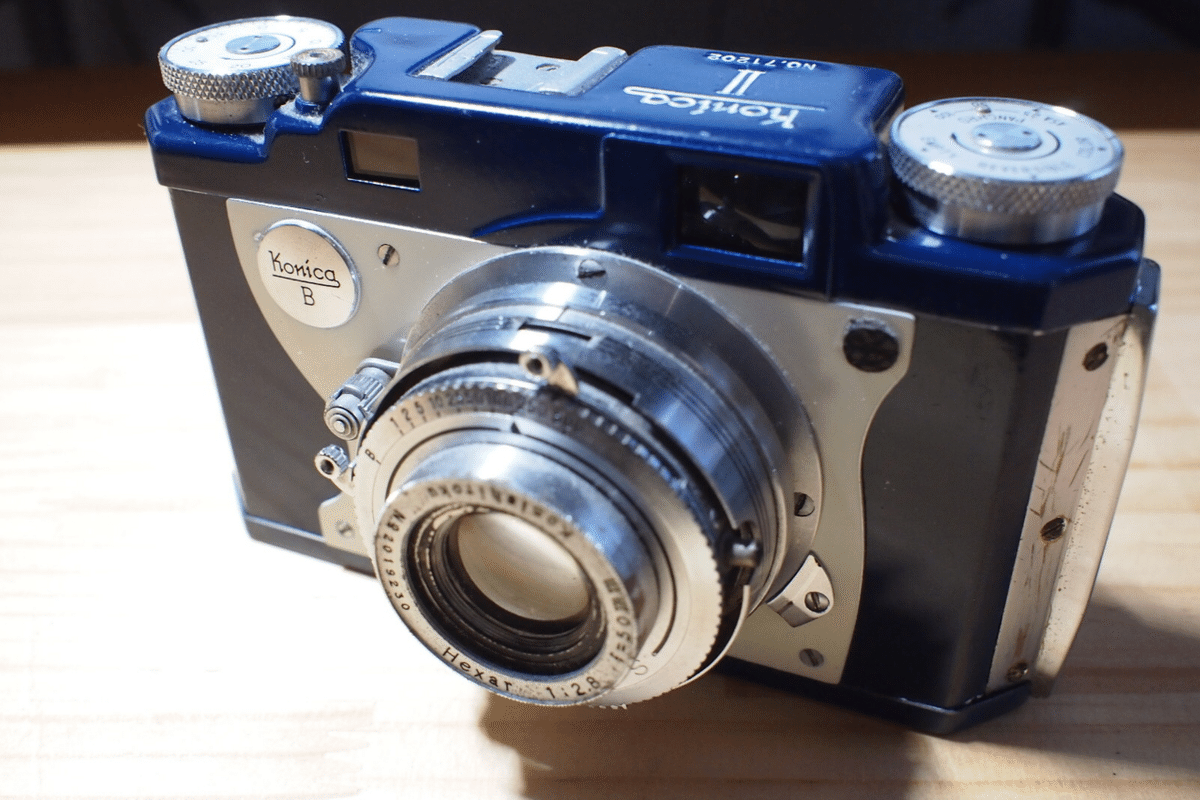

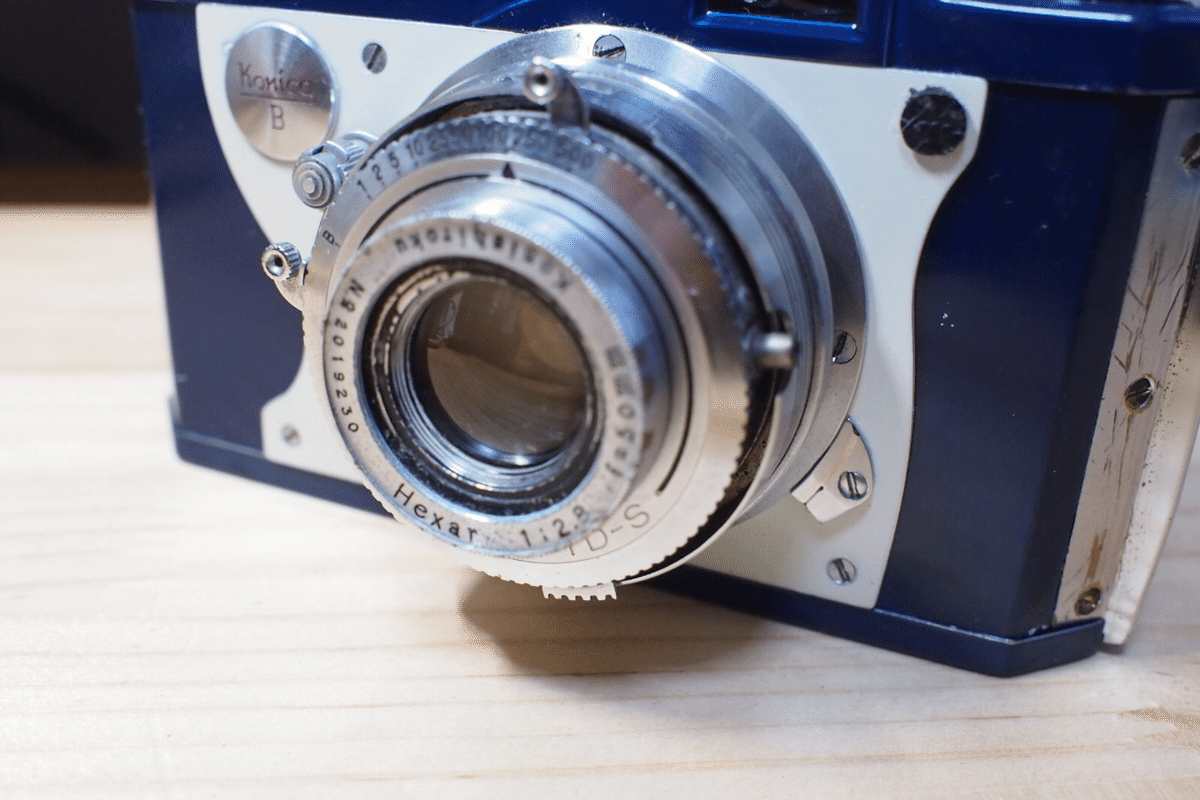

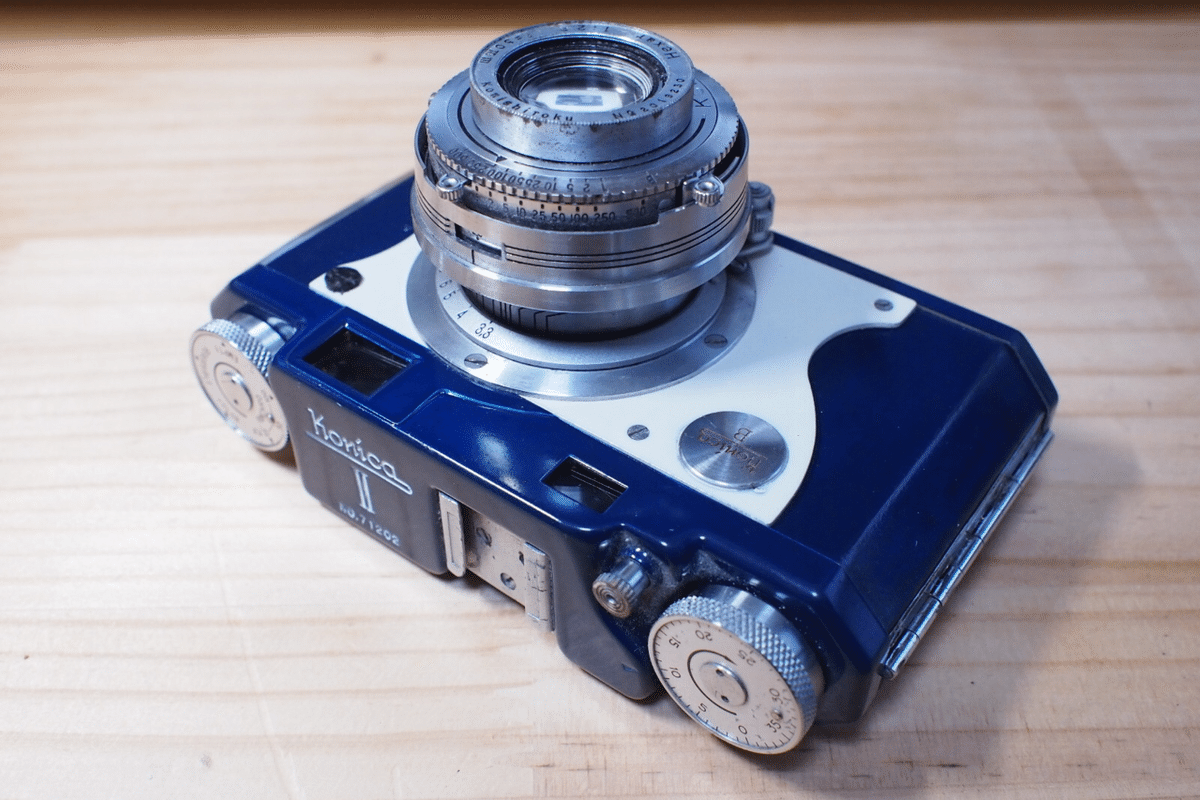

手にとると、一度以前に使ったことのあるコニカⅡ系列のカメラでしたが、なんか毛色が違うというか、ボディが控えめなんだけどブルー、前面にビス留めされてるパネルがアイボリー。

動作に問題あんの?と思い見ていく。

裏蓋が固着? と思うもそれは間違い、開け方からしてお作法がある(後述)。

開け方ググって内部をみる。

空シャッターを切る…あれ? 特になにも無さそうだけど。

これ2,200えんでいーの?

ジャンク扱いになる理由

ともかくレジに持ってって

「これ、オリジナルペイントですか?」と聞くと、前のオーナーか誰かが塗り替えたらしいとのこと。

お店のお兄さん曰く、たとえプロが塗り替えたものであっても、ブラックペイント以外は基本ジャンク扱いになるというのね。

なるほど、よくみると張り革も剥がしてあるし。

過去に本でみた、旧ソ連製のコピーライカであるゾルキーをプロにブラックペイントしたものも、査定不能だかなんだかと言われてたっけ。

依頼したのが、かの赤瀬川原平さんですからね…洒落がきついですね。

鎌トンカチの刻印にも赤く色差ししてあったはず。

氏の「中古カメラウィルス図鑑 新版」という本でみたのです。

みたい方は探してみてね。

その名は Konica ⅡB

前置きが長いよ!

そういうわけで、コニカⅡBというカメラをお買い上げしました。

帰宅していつものように写真撮りましたので

細部をみていきましょう。

隅々に埃がついてますが、レンズ拭いてから軽く落としました。

そしてあとで思い出したのですが、これレンズは沈胴式でしたね。

と書いて、先人の記述をみると、沈胴式ではなくダブルヘイコイドというらしい。

レンズはHexar50mm f2.8

Konishirokuの刻印もありますが、はい小西六時代のカメラです。

発売は昭和30年。

シャッターはB・1~1/500秒までありますね。

とはいえ、まだ数字の刻みが微妙にちがいますね。

絞りは開放2.8・4・5.6・8・11・16・22まで、こちらは現在と同じ倍数系列です。

左下のツマミで回します。

最低撮影距離は3.3フィート、1mですな。

シャッターチャージは、巻き上げと連動しない。

セルフコッキングではないということですか。

鏡筒にチャージレバーと、シャッターレリーズレバーなるものがあり

巻き上げノブ横の通常のレリーズボタンと、どちらでもシャッターは切れます。

二重写し防止機構は、ボタン側でないと動作しませんので

レリーズレバー側でシャッターを切れば、多重露光し放題?

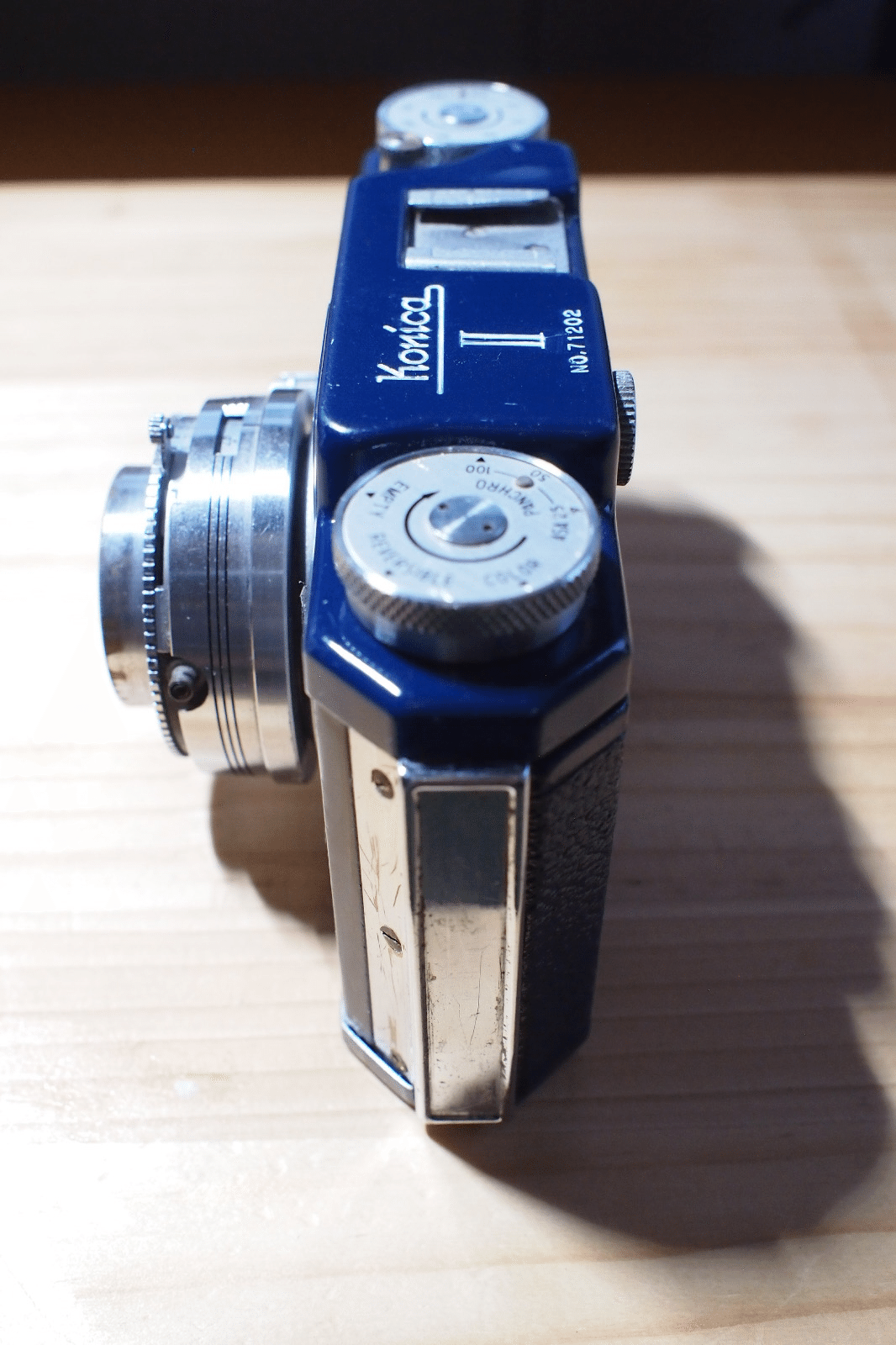

下の写真、巻き戻しノブには、リマインダーというやつ。

フィルムが入ってないか、リバーサル、カラーネガ、モノクロのいずれかを表示できる。モノクロはASA25・50・100と感度までわかる。親切。

そして、裏蓋の開閉。

開閉ノブを引き起こし、矢印とO(オープンね)位置をあわせて…

ツマミで押してやると、開きます。

閉めたら必ず矢印をC、クローズ位置に戻しましょう。

この状態だと不用意に裏蓋が開いて感光する恐れがあります。

裏蓋のロック金具にも塗料が薄く回っているのが、素人仕事っぽい。

お楽しみは、始まったばかり

光学系は、素人目には、とくに問題ないようにしかみえません。

きれいきれいなほどクリアにはみえませんが、撮影には影響ないかな…そう願いたいです。

過去に紹介したマミヤ35メトラは、診てもらったらやはりクモリがあると言われましたし、そんな節穴なあたしの目ですから、撮ってみないとわからないので、早速試し撮りをしてみます。

フルマニュアルの機械式、露出計なしなので、また別に露出計で測ってやる必要がありますね。

ISO100のネガなら単純にサニーシックスティーンで「だいたいこんなもんだよね」も可能ですが、いま富士はあまり見かけないし、ロモグラフィーもいまや安価とはいいがたい。

手許にあるのがいつものColorplus200ですし。

2倍すればいいじゃん! と言わないでください。

まあシャッター速度の刻みがあれなので、アバウトなことに変わりはないか。

カラフルすぎるものは、商売としてはどうか

あたし個人としては、気に入ってます。

だって誰も持ってないよ、こんな古式カメラで青いのなんて。

だいぶ前、ペンタックスQ-S1だったかな、カラーオーダーできるようなのがあったよね。なんかすごい色数あったけど、うーむ40パターンですか…実際それで買った人いますか?

中古市場に出回ってるのもめったにみないし。

カラーオーダーといっても、なかなか突飛な組み合わせをする人はいないようですね。他の業界でもね。

それこそ文字通り色物扱いか。

お読みいただき有難うございました。