OW2 - 競技シーン観戦のすすめ

お疲れ様です。

おさしみです。

OWCS が始まってかなりの盛り上がりを見せていますね。

日本シーンも人気、知名度のあるチームがある程度順当に勝ち残り、応援にも熱が入る感じですね。

演出のかっこよさや運営のスムーズさ、ルールの競技性向上もあり、かなり見る側としても面白いです。

なにより、実況解説陣のプレイヤースキルが成熟しており、状況や戦略の理解が非常にしやすくなっています。

今まで競技シーンとか興味なかったな、OW は友達とキャッキャウフフしながら楽しく遊ぶ程度でいいかな、という人にとっては今が見始めるチャンスとも言えると思います。

と、いうわけで。

今回はいつものプレイングに関する記事ではなく、今が旬の OW 競技シーンをより楽しく、より熱く観戦するために、自分が考えている・見ているポイントを共有できたらと思います。

チームと人を知る

推しチームを見つけよう

スポーツ、eSports 観戦の基本、推しチームを見つけましょう。

理由はなんでもいいです。

好きなプレイヤーがいる、チームの名前がかっこいい、強い、バズってた。

どんな理由でもいいので、推しのチームを作ることができると、観戦・応援にも熱が入ります。

好きなチームが勝ったら嬉しい、好きなチームの試合がある日は観戦する、など観戦の動機としてはシンプルながら強いため、非常におすすめです。

Overwatch World Cup などでは日本代表をみんなで応援して盛り上がりを見せましたね。

サッカーや野球もそうですが、日本代表の試合って日本人好きですよね。

普段見なくてもみんなその日だけ見る。

Overwatch League(以降 OWL)の開催されていた頃は、地元のチームを応援する、スキンのかっこいいチームを応援するなどといった理由もありましたね。

自分は OWL の始まる前から Overwatch 競技シーンの観戦をしていた人間ですが、当時最強と言われていた EnvyUs が好きでした。当然人気も高い。

Taimou や HarryHook、Mickey と言ったスター選手たちの躍動が今でも印象に残っています。

そのチームが OWL 開催と同時にメンバーそのままに Dallas Fuel になったわけですね。

当然自分も Dallas ファンボーイになりましたが、残念ながらオリジナルメンバーでの戦績は奮わず。

欧米最強と言われていた EnvyUs が韓国チームに井の中の蛙であったことを知らしめられる、というドラマチックなストーリーがそこにはありました。

それでも、かねてより応援していたチームが奮闘し、時たま勝利を手にするその様にテンションが上ったのを覚えています。

はい、オタクトークが長くなりましたが、どんな動機であれ応援するチームがあると観戦が非常に楽しくなるので、是非推しチームを見つけてみてください。

チームの情報を知る

推しチームを見つけることと類似しますが、チームの背景を知っていると対戦をより楽しむことができます。

例えば、

- DPS の圧倒的エースが引っ張っているチーム

- OTP(あるヒーローの専門家)が集まっているチーム

- ラインハルト構成こだわりチーム

- Overwatch World cup 某国代表チーム

- 某チームに対して前大会で決勝を争った因縁のチーム

などなど。

ざっくりでいいのでこういった情報を知っているとよりゲームを楽しむことができます。「今回のマッチは因縁のあるマッチなんだな」と知っておくとより熱くなれますし、「すごい接戦だな」と思っていたマッチが実はとんでもない下剋上マッチと知って応援に熱が入るかもしれません。

当然、選手レベルに掘り下げてもおもしろいですね。

- 日本最強のエコー使い

- 和製レッキング・ボールといえばこの人

- 配信ではスーパートキシックな超絶うまいマン

- ライフウィーバー OTP

などなど。

こういったチーム情報やプレイヤー情報があると、チームの構成や作戦の理由もわかってきますし、感情移入もしやすくなります。

手っ取り早いのは、Twitch のコメントで情報を仕入れたり、勝利予想でどちらのオッズが高いかを把握したりしておくことです。

OWCS はモデレーターがかなりがんばっているのか、コメントの民度もある程度高いので、下馬評を知るにはいい場かなと思います。

心無いコメントはブロック!

画面の情報を見る

いくら優秀な実況解説といえど、すべての情報を話すことができるわけではありません。

必要な情報は自分で仕入れて処理できるとより面白く視聴ができます。

キルログを見る

Overwatch というか、FPS の基本ですね。

キルログを見ることで、チームがどれだけ生き残っているかを知ることができます。

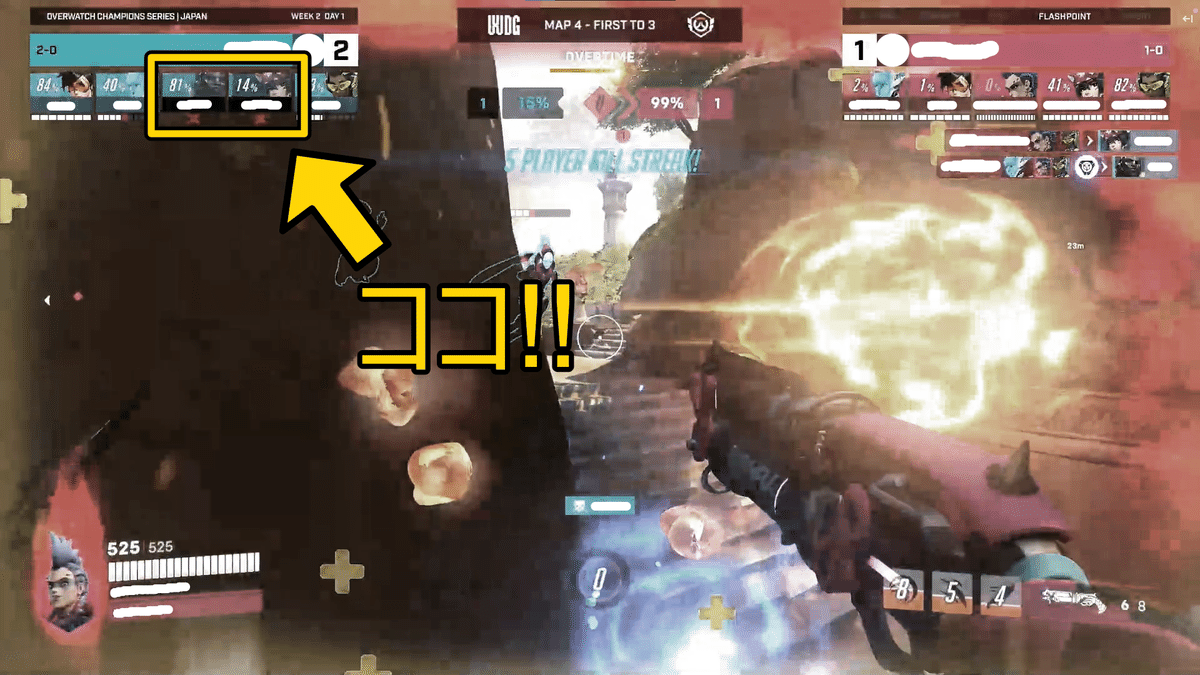

写真、色が派手で分かりづらかったのでちょっと彩度を落としてあります。

地味な色のシーン選べばよかった。

キルログを見逃しても、上のチームアイコンの暗転している部分を見てもわかります。

チーム FPS の基本のキ、人数が多いほうが有利。

つまり、キルログをいっぱい出してるチームが有利で、暗転をいっぱいしてる側が不利ってこと!

でも、なんかしらんけどこっから勝つこともあるんですよね。不思議だ Overwatch。

そういうときはよくわからんけど強くて勝った!ヨシ!

オブジェクトの進行状況を見る

お互いのオブジェクトの進行状況を把握しておきましょう。

どちらのチームにオブジェクトの所有権があって、どのくらい進んでいるか、あとどれくらいか、を確認しておきましょう。

普通にプレイするときと何ら違いはありませんね。

進行度が進んでいる方が有利。

進んでいないほうが不利。

進行度であと何回チームファイトが発生するか予想ができます。

チームファイトっていうのは当たり合いってやつですね。はい。

ただ、これが後述のウルトの話と関係してくるので、後でお話しますね。

ここでは、真ん中の上の方はちゃんと見ましょうね、という話。

ウルトのたまり具合を見る

Overwatch をプレイしていて大事なのはお互いのウルト状況です。

たくさん溜まっていればそれだけ次のチームファイトの勝率が上がりますよね。

それは競技シーンでも同様です。

むしろ、実力が拮抗する世界だからこそ、ウルトが 1 つ多い少ないの僅かな差で勝敗が傾きます。

それ故に、チームファイトの前にウルトのたまり具合を確認しておくことで、次のチームファイトの勝敗予想をできると同時に、注目するべき点を把握することもできます。

参考画像では、ブルーチームのドゥームフィストのウルトのみが溜まっている状況。

ファイトが長引けばブルーチームのトレーサー、キリコも溜まりそうかなというライン。

一方、レッドチームは全員が 50% を切っていてこの戦闘中に溜めるのは絶望的な状況。

この状況を踏まえると今回のチームファイト、レッドチームはドゥームフィストのウルトをいなして、なおかつトレーサーとキリコのウルトが上がるまでにファイトを終わらせないといけません。

一方、ブルーチームは急いでファイトを始めなくても、じりじりとウルトを溜めるように時間をかけて戦えば良い、という感じですね。

このように、お互いのウルトの状況から、次のチームファイトの大まかな動きを予想できるということ。

もし、予想に反した動きをしたのであれば、そのチームに何かしら戦術的な意図があったということ。それもまたおもしろポイント。

欠伸しながら見るのも面白いですが、お互いのチームの戦術や意図を考えて見ると個人的にはより一層面白いです。

戦術・狙いを知る

さて、ここからは一気にステップアップします。

ここまでは、正直 OW についてあまり知識がない、普段プレイしない、という方でもそこそこに楽しむための情報でした。

これ以降は、より OW を戦術的に楽しむ、あるいは自分の糧とするための見方を書いていこうと思います。

内容はかなり難しくなるような気がします。なんとなーくで読んでいただけたら幸いです。

セットアップ・ローテーションを知る

セットアップ・ローテーションという言葉を実況解説の方がちょくちょく言います。

セットアップというのはざっくり言えばチームファイトをしかけるための準備のこと。

ローテーションというのはチームごと大移動をすることです。

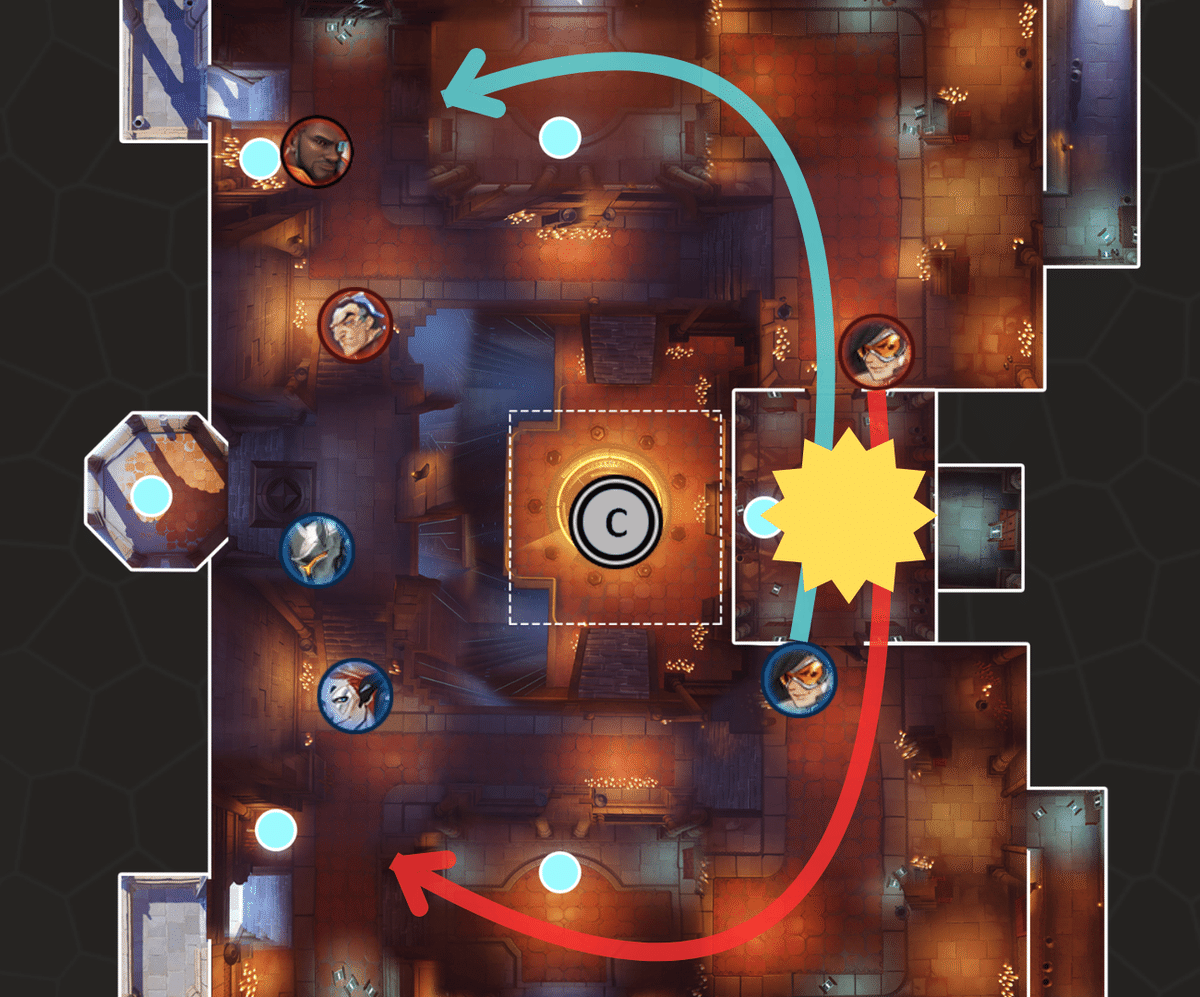

図は Blizzard World A。ブルーが攻め。

簡略化のために人を減らしてますよ。

OW1 のころにかなり多く見られた動きです。

OW1 のころは人数が多いこともあり、ポジションの有利不利が勝敗に大きな影響を与えていました。

そのため、ダイナミックなローテーションが多く見られました。

当然、今でもローテーションによって敵の陣形を崩したり、ポジションのアドバンテージを取る作戦はあります。

ローテーションに対して相手側は、上図のように大人しくポジションをあけわたしてローテーションをし返す。あるいは、ローテーションの過程の弱いポジションで攻撃をしかける。といった選択肢があります。

ローテーションへの対策がチーム内で明確に決まっていなかったり、コミュニケーションエラーが発生したりすると、それだけで簡単にワンピックが取れたり、重要なアビリティを切らせられたりします。

ローテーションを大人しく受け入れるか、頃合いを見て戦いに行くかもチームの判断や構成によって分かれるところで、見どころになります。

セットアップというのは前述の通り、チームファイトの準備のことを指すため、ローテーションもセットアップの一種と言えます。

また、セットアップには他の形もあります。

ダイブ構成のときにはフォーカスしたいプレイヤーを効果的に攻撃するために、攻撃の届く場所に移動する過程があります。

図で言えばトレーサーやソンブラたちは、すぐに高台のプレイヤーにしかけられる位置取りをしています。

ウィンストンも一回のジャンプで高台に届く位置で待機していますね。

セットアップはチームファイトを優位に始められる選択肢ですが、当然敵側もそれをわかっているため阻止します。

相手のセットアップが不十分な状態で無理矢理ファイトを起こして、瞬間的な人数差を生み出す。

セットアップのために散らばっている敵を狙う。

タンクの体力を積極的に削って、チームファイトを起こすために不利な状況でスタートさせる。

など色々な選択肢があります。

セットアップは基本的に攻撃側が行います。

それに対応する防衛側。という図が基本的な構図になります。

ここでいう攻撃側・防衛側というのは実際のサイドもそうですが、先に陣取っている側・陣取られている側ということです。

エリアポイント系のルールならオブジェクトを占拠している側が待ち構えますね。

ペイロードやプッシュなどは先のファイトで勝利した側が待ち構え、負けた側がグループアップして攻め込む形になります。

必ずしも、攻撃側が常に攻め込む形ではないということです。

セットアップを潰すのが強い構成。ローテーションが強い構成。迎え撃つのが強い構成。いろいろありますので、どちらが先のファイトに勝利したかも非常に重要な要素となります。

セットアップ・ローテーションを理解しておくと、戦闘がおっぱじまる前のウニョウニョした時間がよりおもしろくなります。

ウルトを知る

ウルトのたまり具合うんたらのときも書きましたが、競技シーンではウルトの僅かな差が勝敗を分けます。

それくらい競技シーンのウルトの使い方は効果的で、組織的です。

ウルトを巡ってどういった駆け引きがあるのかが非常におもしろポイント。

竜撃剣に対して心頭滅却を放つ。

というのはよくあるウルトのカウンター構図ですね。

ウルトに対してウルトで返す、という選択肢。

竜撃剣に対してスリープダーツで寝かせて処理するというアビリティでのカウンターもあります。

チーム全員で全力フォーカスしてしばくこともありますね。

当然、敵チームもそれをさせまいとザリアのバリアを張ってみたり、調和のオーブをつけたり、他のヒーローも一緒に飛び込んできたり。

ウルトを巡って処理する・処理させない、の駆け引きがあるわけです。

競技シーンではそもそもウルトに付き合わない。

という光景もよく見られます。

キャスディのウルトなんてまさしくそれです。

デッドアイ見たらとりあえず物陰に隠れてコーヒータイム。

相手にしなければ痛くもないですし、アビリティも何も切らなくて済みます。

そのため、地味なように見えてかなり強い選択肢になります。

競技シーンでルシオがよく採用される理由に、ウルトが捌きやすくなることがあります。当然、前述のローテーションが早くなる、チームファイトの回数が増える、といった理由もありますが。

Dva のウルトやデッドアイなど、射線を切れば助かる系のウルトはもちろん、竜撃剣から距離をおいたり、オキツネラッシュから逃げたり。

脚が速いというのは最強の武器になります。

当然、サウンドバリアによる保険もあるため、対ウルト性能で言えばぶっちぎりです。

仕掛けるふりをしてルシオのアンプイットアップを残しておく。敵のキリコのウルトを見てアンプを切ってチームで一度撤退する。というフェイクプレイだったり。

そもそも、キリコのウルトを見たら敵にオブジェクトを譲ってでも一度下がって、敵のウルトが終わるまで待つ。といった徹底っぷりを見せるチームもあります。

敵チームからすれば、「ウルトを使うことでオブジェクトを確保できた」という見方もできれば、「キル目的で切ったウルトが躱された」という考え方もできるわけです。

強力なウルトをどう使うか?

どう捌くか。いなすか。

処理されないようにどのような手順を踏むか。

お互いの狙いが交錯して熱くなりますね。サイコー。

マッチ全体のプランを知る

次のウェーブ・チームファイトはこのウルトで勝とう。

という話は野良やフレンドとのプレイでもよくある会話ですよね。

しかし、競技シーンではもっと先を見ています。

オブジェクトの進行状況と、ウルトの溜まり具合から数ウェーブ先のプランニングまでしていることがあります。

将棋みたいですね。

競技レベルになれば、敵のウルトの状況まで正確に推測します。

こちらは 99% あちらは 0%。大体 3 回チームファイトできる。

このチームファイトは負けてもいいから、ウルトを使って相手のウルトを吐かせに行く。次のチームファイトも負けていいからウルトを温存しながら敵のウルトを使わせよう。負けるときは長引かないようにサクッと負ける。最後のチームファイトでウルト差を使って勝とう。

こういうプランニングがあるわけです。

「チームファイト、負けるならさっさと負けて次のチームファイトをいい形で当たれるようにする」といった判断。「トレーサーが最後まで粘って、次のチームファイトの位置を調整する」といったことまでしているかもしれません。

前当たりしてチームファイトを早めに起こす。その間敵のペイロードは後退するため、そのファイトで負けても次のファイトに余裕を持って臨める、といったケースもあります。

実際の VC を聞く機会はなかなかないため、憶測ばかりになってしまいますが、競技シーンの動きの意図を考えているだけでも胸が高鳴りますね。

トレードを知る

先の話。

ウルトを使うことでオブジェクトを確保できた。

という話。

これはウルト 1 つとオブジェクトのトレードが行われたということ。

こういった細かなトレードが見えてくるようになると非常に非常に面白い。

短期的なトレードではウルト 1 つでオブジェクトがもらえたので、お得に見えます。

一方で長期的なプランでは損になる場合もあります。

チームファイトに勝つこととオブジェクトをとることはイコールではありません。

チームファイトに勝つことでオブジェクトを確保できることはもちろん、残党狩りを含めてウルトをためることができます。

キリコのウルトを使ってチームファイトに勝ち、他のプレイヤーのウルトを溜める。そしてそれを使って次のチームファイトに勝ち、また他のプレイヤーのウルトを溜める。というのが理想的なサイクルになります。

長期的な目線で見ると、オブジェクトを一時的に渡したことでウルトサイクルを断ち切り、その後のチームファイトの勝率を上げた。というトレードになるわけですね。

常に長期的なトレードを見てください。というわけでもなくて。

先のセットアップの話。

シグマが岩をぶつけてウィンストンを削りまくって、逃げにジャンプを使わせたとしましょう。

このとき、シンプルな岩とジャンプのアビリティトレードに見えます。

しかしながら、実際は敵は再度ウィンストンのジャンプが上がるまでチームファイトを仕掛けることができなくなるため、およそ 10 秒ほどのタイムロスになるわけです。

つまり、シグマの岩と敵の攻撃時間 10 秒をトレードしたという見方もできるわけです。

先のローテーションの話、移動によって強いポジションから戦闘を仕掛ける作戦ですが、当然移動には時間がかかってきます。

強いポジションと攻撃の時間をトレードしているということですね。

丁寧に時間をかけてローテーションをした場合、時間をかなり失っているのでそのファイトに負けた場合の損失はかなり大きくなってしまいます。

もう一つ例を。

実際の OWCS のワンシーン。Midtown の A 攻防です。

レッドチームのローテーションにより大打撃を受けたブルーチームは、一旦オブジェクトを明け渡してリスポーン側に集まります。

敵のオブジェクトの進行と引き換えに自分たちの体勢を整えています。

アビリティが上がるのを待ったり、体力を回復したりしているわけですね。

短期的に見れば、オブジェクトの進行を許してしまって損なトレードです。

しかし、もし無理にオブジェクトを守ってファイトで負けることがあれば、オブジェクトの喪失 + チームファイトの敗北。とかなり痛いです。当然、勝つことができれば損失はほぼなしとなり美味しい展開ですが、そうなる可能性は低いです。

一方、オブジェクトのある程度の進行と引き換えに勝率を上げた結、果チームファイトを勝つことができれば。オブジェクトの喪失は防がれ、さらにチームファイトに勝ったことでウルトを溜めることができます。これにより以降のファイトでの勝率も上がるわけです。

長期的に見ればお得なトレードですし、期待値的にも一度オブジェクトを明け渡すというのは理にかなっていることが多いです。

もし次のファイトに負けてしまっても、マッチ全体で見れば 1 ウェーブ分時間を浪費させることができたという見方ができます。

こういったトレードの考え方を知っているだけでも、ひとつひとつの小さなプレイがゲームにもたらす影響を感じることができるかもしれません。

粘り・耐えを知る

競技シーンでめちゃくちゃ熱いところ、個人的には 2 つあるのですがそのうちの一つは粘りと耐え。

例えば、チームファイトで負けてチームが半壊です。

もうすぐペイロードがチェックポイントだ。

Hollywood B。ブルーが防衛です。

ここでブルーチームが考えるのはいかにいい形でチームファイトに入るのか。

そのためにできるだけ多くのアビリティを残して、体力を高く保っておきたい。

そのために試行錯誤します。

レッドチームもそれをわかっているので隠れているプレイヤーに攻撃をしますが、ブルーは徹底的に被弾を避けます。

そしてリスクの低いトレーサーでグループアップの時間を稼ぎます。

トレーサーも当然、大事なのは次のチームファイト。

敵を倒すのではなく、一秒でも長く時間を稼いで、できるだけ体力とアビリティを残すこと。

当然、ブルーチームはどれだけ頑張っても基本的に不利な状況からのスタートになります。

トレーサーのアビリティはもちろん、ウィンストンも無理にオブジェクトに絡みに行くので被弾は避けられませんし、チームも分断されます。

それでも、競技勢の洗練された動きによりチームファイトとしての様相を保つレベルでファイトが始まります。

そして、ときには不利状況をひっくりかえすドラマが生まれるわけです。

「ウルトがあと少しで上がる、それが決定打だ!」そんなシチュエーションなら激アツですよね。

耐えや粘りは何もオーバータイムやチェックポイントの瀬戸際だけではありません。

別のマッチの Midtown A 攻防。レッドが攻めです。

攻撃から見てエリア左の建物内に攻撃レッドチームが籠もっています。

キルログを見て分かる通り、レッドチームのトレーサーが落ちています。

この状況、チームファイトをしかけても 4v5 でレッドチームの勝ち目は薄いです。

撤退しようにもかなり奥まで攻め込んでしまっているため、安全地帯までの距離は長く、安全に帰れる確率はかなり低いでしょう。

よって、レッドチームは「耐え」の決断をしました。

トレーサーが帰ってきて 5v5 の集団戦ができるようになるまでこの狭い部屋で耐えるのです。

ブルーチームもそうはさせまいと色々な角度から攻撃を仕掛けます。

しかし、閉所かつ窓、ドアが少ない。構成が閉所戦に向いていないことからブルーチームも攻めあぐねてしまっています。

大パックを使いながら、レッドチームは上手くブルーチームの攻撃を耐えます。

そして、トレーサーが合流した頃に反撃の狼煙を上げ、この直後のチームファイトで勝利しオブジェクトを獲得します。

不利な状況下で限られたリソースと空間で敵の攻撃をしのぎ、次の攻めにつなげる「粘りと耐え」の美学。おわかりいただけたら幸いです。

トレーサーを知る

いや、おい。

急にヒーローの話かよ。と。

トレーサーはよほど弱くない限り、競技シーンでは頻出するヒーローです。

なぜか、簡単に説明しましょう。

まず、競技シーンにおいて重要なエリア取りをしやすいということ。

機動力を活かして情報を集めたり、エリアにプレッシャーをかけたりとチーム戦における独立部隊として非常に優れた性能をしています。

トレーサーを活かすためのコストが少なくて済み、他のヒーローが動きやすい。それでいてコスパが良いということですね。

さらに、安全にオブジェクトに絡むことができ、必要なときには戦線にすぐかけつけられるというのもトレーサーが重宝される理由です。

競技シーンではトレーサーがペイロードを進めてその間に他の 4 人は高台を攻める。敵がペイロードを止めに来たらトレーサーが合流して逆に人数差を作る。という戦略がよく用いられます。

トレーサーがチームに居るだけで、オブジェクトを使ったトレードの選択肢が生まれるということです。

であるなら、それに張り合う手段が必要なわけです。

トレーサーに張り合う手段、トレーサーのカウンター、それはトレーサーです。

残念ながらミラーが最適解になります。

前述の通り、トレーサーの圧倒的なコスパとトレーサーしかなし得ない DPS でいながらオブジェクトに安全に絡める生存力、必要な時に現場に駆けつける機動力。

これに付き合えるのはトレーサーしかいないのです。

当然、キャスディなどはトレーサーのカウンターヒーローとしてよく上げられます。

しかし、キャスディをチームで守るためのコストがかかってしまうこと。トレーサーを倒せてもキャスディ単体でエリアにプレッシャーをかけづらいこと。結局はコスパでトレーサーに優れないのです。

と、いうわけで競技シーンではトレーサーミラーが頻発します。

2024/03/06 現在開幕中の OWCS でもトレーサーを採用しないチームのほうが少ないほど。

トレーサーミラーの勝敗が時にはゲームの勝敗を決めることさえあります。

キャリー枠であり、タンクであり、陽動・偵察部隊であるトレーサー。

ゲームの華でもあるキャラについて知っておいても損はないでしょう。

図は Nepal の Sanctum。

例によってヒーロー数は削っています。

セオリーはオブジェクトが見える高台を奪って敵を押し込んでオブジェクトをとることですね。

チームの本陣は当然、そこに向かいます。

トレーサーはといえば、敵のサイドから圧をかけるのが効果的であることが多いため、反対側のルートを通り敵のサイドを目指す事が多いです。

ここでお互いにトレーサーがいるとどうなるでしょう?

双方同じことを考えるわけですから、大パックのある部屋あたりで鉢合わせするわけです。食パン加えたスキンとか出ないですかね。出ないですね。

ここで激アツトレーサー対決が始まるわけです。

本陣は 4v4 で忙しいことがほとんどのため、サシでの戦いです。

お互いのエイムとブリンク精度、マップ理解と読み合いがぶわーっと放出されぎゅーっと凝縮された濃い戦いが始まるわけですよ。OW って感じ。

ここ、個人的 OW 観戦激アツポイントその 2 です。

仮に、ブルーチーム側のトレーサーが勝利したとしましょう。

「勝利」というのは、キルもしくはダメージ・アビリティ有利を取った、ということ。

トレーサー対決は基本的にリコールを先に切らされた方の負け。

デスしてしまうとチームが一気に劣勢になるため、リコールを先に切った次点でラインを下げて、味方のカバーをしながら戦うことになります。

勝ったブルーチームのトレーサーは予定通りサイドをとることができますが、もし先の戦いでリコールを切らされたり、継戦困難な体力まで削られていたら、一度味方のヒールを受けたり、回復パックを拾いに行く必要があります。

しかし、小部屋の占有権は先の戦いで獲得したため、サイドへのアプローチは容易になっています。

しかし、当然負けた側も黙っていません。

味方の援護を受けながらも敵トレーサーに裏から攻撃されないようブロックします。相手方のトレーサーが雑にリコールを切ろうものならその隙を見て仕掛けにきます。

そこで仕掛けが決まればトレーサー同士の攻守が入れ替わり、先の図が逆転するわけです。

また、先の話でトレーサーはオブジェクトに絡む性能が高いと言いました。

もうわかりますね。

そう、トレーサーが進めようとするオブジェクトを止めに行くのもまたトレーサーなのです。

オブジェクト周りでも同じことが起こるということですね。

ペイロードを挟んでトレーサーが見つめ合ってるシーンは非常に多いです。

特にペイロード進路から強ポジションへのアクセスが悪いマップ。

Watch Point Gibraltar A や Midtown B 、Dorado B などがあがります。

もうこれに関しては挨拶ですので、あ、名刺交換してるなぁ、と見ていてください。

ポイントでも同じことが言えますね。

Numbani A や Busan Meka Base など、ポイントから強ポジへのアクセスが悪いため、敵のおびき出しにうってつけになります。

もしここでトレーサー同士でキルが発生しようものなら戦況は一気に傾きます。

どれもこれも、トレーサーのワンピック性能が非常に高く、お互いのチームにとって脅威になりえるからこそ生まれる現象です。

放っておくと手を付けられなくなるからお互いにお互いのトレーサーが監視しあって秩序を保っているのです。

やべぇキャラだ。

相手のセットアップをいち早く察知したり、それを潰したり。

敵のウルト持ちを集中砲火して落としたり、タンクを正面から削ったり。

ゲームに与える影響力は随一です。

そんなトレーサーのことを知らずに観戦するなんてもったいない。

思い出したときには、お互いのトレーサーの動きについてちょろっと観察してみてください。

おわりに

さて、ちょっとした tips 記事として書こうと思ったらまさかの過去最大ボリュームとなりました本記事。

観戦大好きおじさんなのでね。本当にね。申し訳ありません。テンション上がってしまって。

なんとかこの魅力を伝えねばと必死になってしまいました。

今回の記事は、あくまで自分が観戦しているときに気にしているポイントをまとめただけですので、おもしろそう、と思った部分だけ参考にしていただけたら幸いです。

これでもすべて語ったわけではないですし、自分がぼーっと見てるうちの一部をどうにかして言語化したわけでして。

非常に散漫な記事になってしまい申し訳ありません。

結局、ポテチ食ってコーラがぶ飲みしながら脳みそ空っぽにしながら見てもすげーってなって最高に面白いのが OWです。

真剣に目を皿のようにして頭をフル回転しても「なんでこれ勝ったんや?」ってなることもあります。

友人と同時視聴してキャッキャウフフするのもまたよし。

好きな方法で構わない。

ご自身のスタイルに合った方法で OW 観戦を楽しんでください。

冒頭でもお伝えした通り、解説実況の方がかなり丁寧に状況を伝えてくださるおかげで、知識の乏しい方でも十分に OW の魅力を味わうことのできる状況になっていると思います。

この記事を書いてたら寝ることを忘れて、不眠で仕事に臨むことになりました。

テレワークの日でよかったー。

では皆さん、よき OW 観戦ライフを!

機会があればミラー配信で自分の思いの丈をぶちまけながら観戦するなんてこともやってみたいですねー。解説に呼ばれてみてー。無理だけど。

それではお付き合いいただきありがとうございました。

ではでは。