三点監視の応用.4 ―統合政府.1(三点監視を崩壊させる考え方)―

さて、今回はリフレ派の考えにも重なるのですが、「統合政府」という理論について考えてみます。

統合政府とは元々経済を語るネット界隈では相当古くから言われていた理論で、「財政赤字は問題だ!財政破綻する!」と言っている世間一般に対して

「いや、財政破綻しないよ」というカウンター理論として活用されていました。

簡単に言うと、

「日銀は政府の子会社だから、政府がどんなに日銀に借金をしても連結決算したら相殺されるよね。だから政府の借金は問題ないよね。財政破綻もしないよね」

という理論ですね。

因みに、日銀は政府の子会社に反発がある人がいるかもしれませんが、論点から外れるので今回は説明いたしません。

この

「財政破綻論は嘘」

というのは正に真実です。

統合政府のバランスシート(貸借対照表)で示せば一目瞭然で全く問題がない事が示せるのです。

その嘘を暴いた「統合政府」理論は

「英雄の論法」

として、その後珍重されることになりました。

しかしながら「統合政府」理論ですが、そのうち変質してゆきます。

「統合政府のバランスシートで示せば財政赤字に問題がない事が示せる」

と言いましたが、これはつまり

「敢えて会計を統合してみてみることで、問題がない事を示している」だけです。

現実には「政府」と「日銀」は「会計上は別」ですし「親会社、子会社という別組織」です。

しかしそれが、

「最初から統合政府で考えれば楽だよね?」という考えから、財政を調達する理論が極めて単純化されるようになりました。

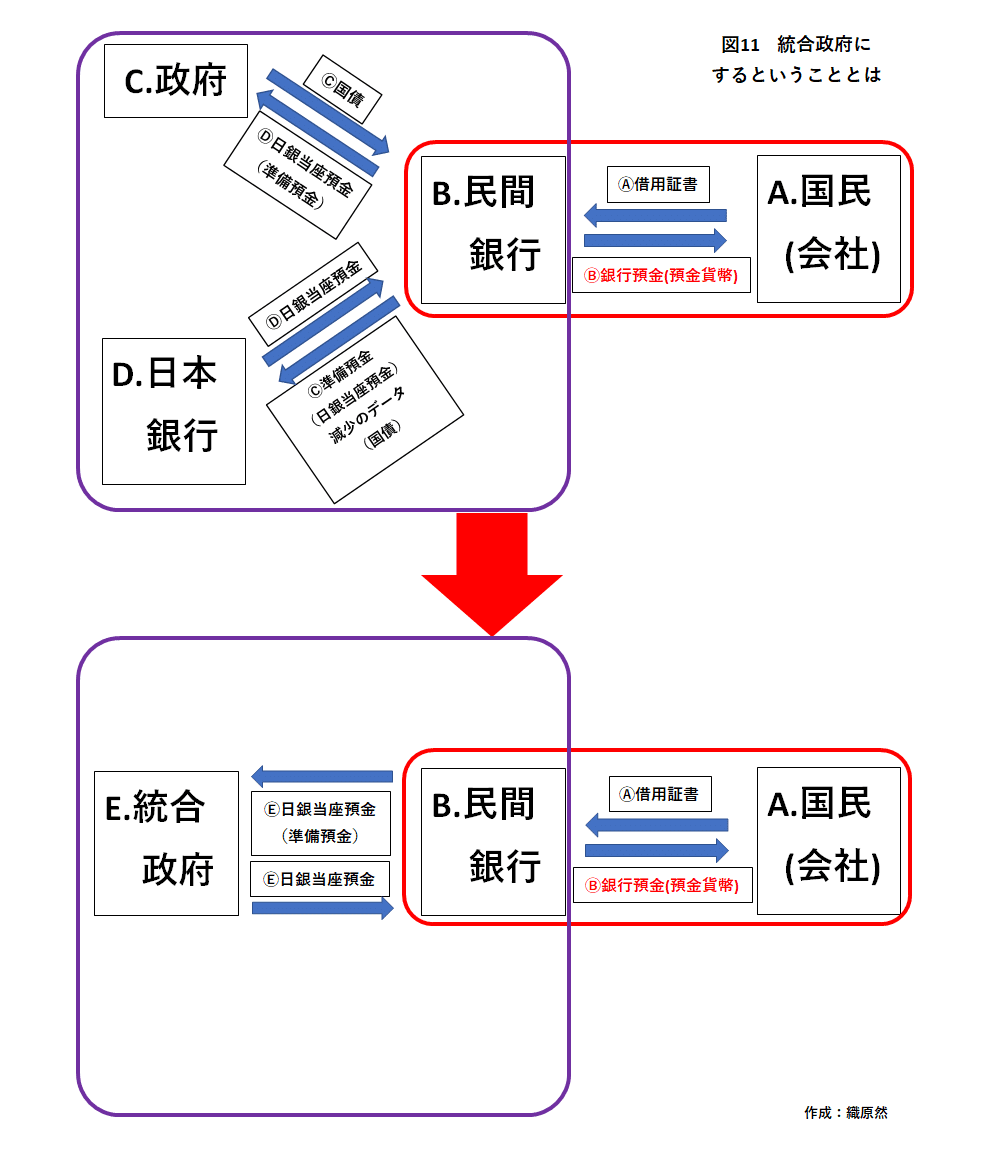

どのように単純化されてゆくようになったのか、図解で示してみるとこうなります。

分かると思いますが、

完全に三点監視が崩壊しています。

これでは「貨幣の信用」は成立しません。

しかし、リフレ派をはじめとしてMMTerもこの統合政府の理論は

「実に画期的で、しかも当然の理論」として現在、広く流布しています。

これは「政府と日銀の会計一体化としての『統合政府』理論」と

さらに、長引くデフレ不況に「日銀が有効な施策『貨幣発行量を増産する』という政策ができないのであれば、政府に主導権を握らせよう」という

「中央銀行批判」の理論

が合流した結果、生まれた理論なのです。

さて、この本当の意味で政府と日銀を一体化させてしまう統合政府の理論は、他の統合政府につながるあらゆる理論も作り出しました。

次回は統合政府の理論に繋がるその他の理論を見てゆきたいと思います。