三点監視の応用.5 ―統合政府.2(財政ファイナンス)―

それでは統合政府の考え方として、リフレ派が良く論じる「財政ファイナンス」の解説をさせていただきます。

時々、ファイナンスという言葉は(finance)「金融、財政、資金調達」などの意味を持つ言葉だから財政ファイナンスというのは「ファイナンス・ファイナンスだ」と言われる場合もありますが、実際には「財政・資金調達」という和製経済用語と言えるでしょう。

現実には全てにおける政府の信用創造行為そのものが「財政・資金調達」ですが「財政ファイナンス」という名詞が使われる場合の「財政・資金調達」は特別に次の意味を持ちます。

即ち

「日銀による国債の政府からの直接引き受け」

です。

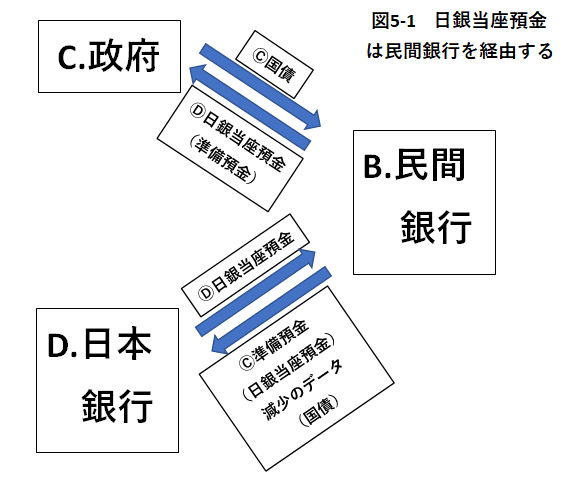

三点監視における政府の財政資金の調達は、以前も言ったとおり、民間銀行を経由して政府からは国債が日銀へ、日銀からは日銀当座預金が政府へ、流れて行きます。

なぜ経由するのかは以前もお話したとおり、

政府の信用創造・三点監視の下で成立した「貨幣の信用」を帯びた日銀当座預金が、民間銀行で「銀行預金」に変換されることで、民間の信用創造された「銀行預金」にも「貨幣の信用」を行き渡らせるためです。

さて、それでは「財政ファイナンス」ではどんな図解となるでしょうか?

というわけで、

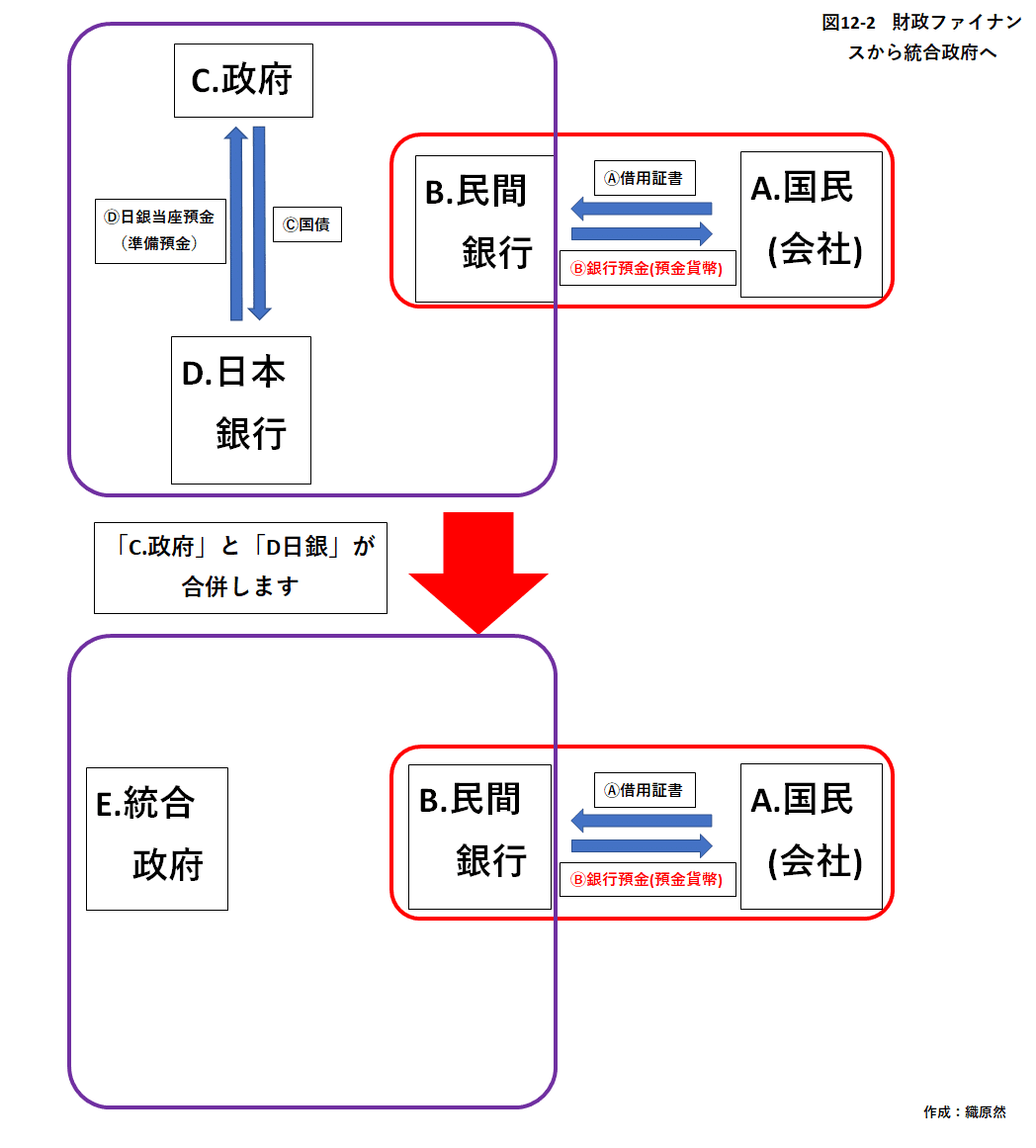

民間銀行を経由することなく、政府の国債を日銀に、日銀の日銀当座預金は政府に流れる

ことになります。

この時点で

三点監視の崩壊

です。

この時点で「B.民間銀行」は「C.政府」も「D.日銀」も「Ⓒ国債」「Ⓓ日銀当座預金」を用いた関与がないため「貨幣の信用」が減衰するでしょう。

そして、日銀は政府の子会社ですので、このように「単に交換する」だけでしかないのであれば、最初から「合併」すればいいのではないか?ということから、「統合政府」へ、という考えになります。

そして、当然、統合政府の発行する当座預金は、民間の信用創造された銀行預金と両替することができます。

日銀から民間銀行へ当座預金が流れるに変わって、

「統合政府から民間銀行へ当座預金が流れる」という状態になるわけです。

しかし、その統合政府の当座預金は三点監視ではないため、結局、私たちの利用する銀行貨幣は「貨幣の信用」が減衰したままでしょう。

というわけで、この

「財政ファイナンス」

「日銀による国債の政府からの直接引き受け」

という考え方は、

やってはならない、というのが結論となります。

現在、「財政ファイナンス」は特別な理由がある場合を除いて「財政法第5条」により原則として禁止されておりますので、ひとまず安心、と言いたいところですが…。

一方で、財政ファイナンスをむしろ積極的に行って景気を回復させよう!という知識人は意外にも多いのです。

実はそれはリフレ派だけが言っているわけではありません。

MMTerにも多いのです。

なぜ多いのか、というと似た理論がMMTにもあるからです。