ポラライズドトレーニングにおける低強度と心拍数の目安

おかげ様で昨年末から開始いたしました「年間計画アドバイスプラン」が大変ご好評いただいております。ありがとうございます。

さて、皆さんとお話しさせていただく中で、ポラライズドトレーニング(Polarized training)に興味を持たれ、実践されている方がこんなにも多いのか、と感動すら覚えております。

(あるいはだからこそ僕にご依頼くださっているのかもしれません)

更に皆さんが

「ポラライズドの低強度がどのくらいなのか、

わからない」

という共通の疑問を持たれていることもわかってきました。

実際これは非常に複雑な問題で、 研究論文に載っている推奨範囲にもばらつきがあるようです。

加えてこの問題を一層複雑化させているのが、

「正しい低強度で行えているのかわからないし、その場合の心拍数がどのくらいになるのかもわからない」

という点です。

そこで今回は、ポラライズドの低強度について改めて定義するとともに、実際に行うためにはどのように決めたらよいか、どう進行していくか、更に正常に行えている場合の心拍数はどのような反応を示すのか、エビデンスはもちろん、ITOC(当コーチング)のポラライズド軍団(n=20以上)の成功例から見た強度の調整方法についても述べてまいります。

ポラライズドトレーニングの概念と有効性に関しては今回の記事では触れません。

そちらに関しましては以前の記事をご覧いただければ幸いです。

では、早速ですが、ポラライズドにおける低強度をどのように捉えるか、研究での定義をいくつかご紹介いたします。

どのようにして「低強度」を決めているか

まず「低強度」というのは何を指標に決めているかを見ていきましょう。

最もメジャーと思われるのは以前にもご紹介した、運動中、血中乳酸濃度が2mmol/Lになる地点「Lactate threshold 1(LT1)」を低強度の上限として設定する方法です。(1)

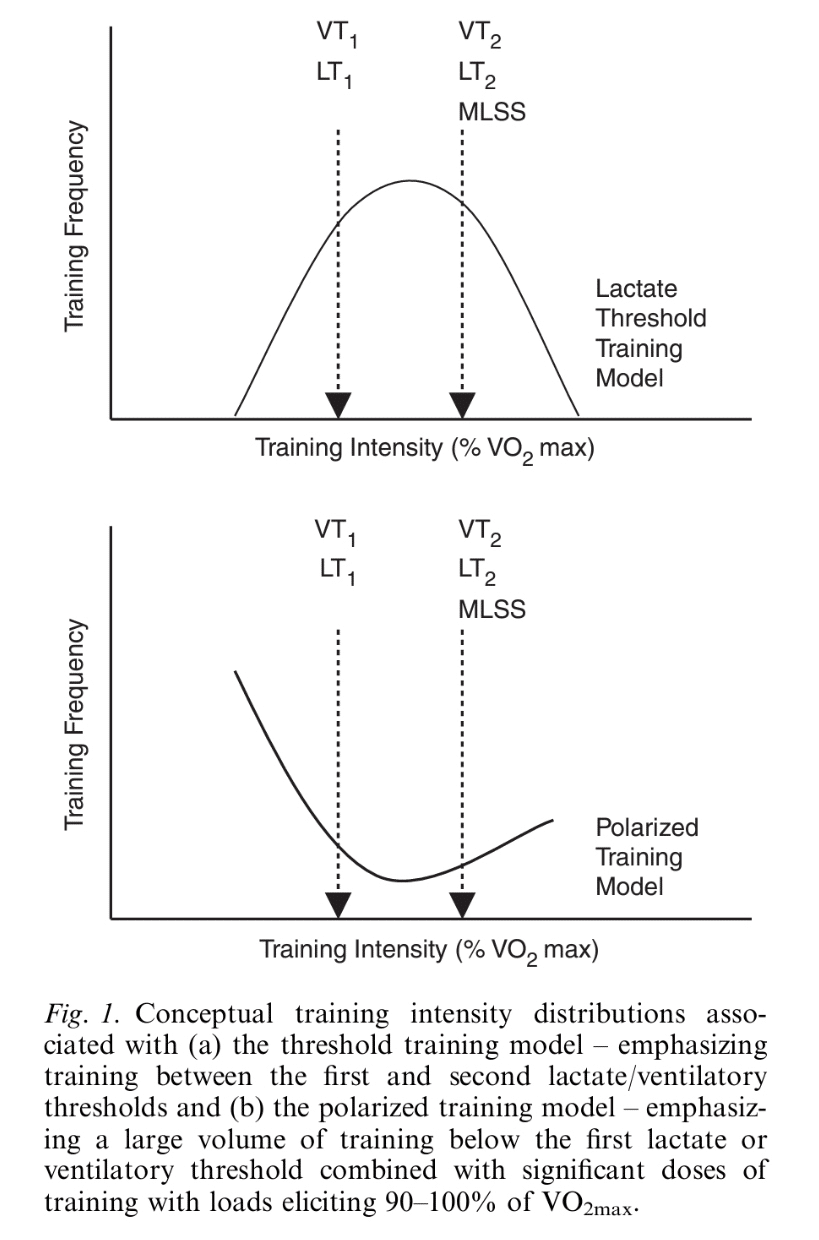

同様に呼吸器系の指標である「Ventilation threshold 1(VT1)」というものを上限として設定する方法もあるのですが、これはほとんどLT1と同じ強度を指す、とされていることから、LT1≒VT1と捉えて良いでしょう。(1)(図1)

このことから、私はポラライズドトレーニングにおける低強度を「LT1」と呼ぶことにしています。

K Stephen Seiler, Glenn Øvrevik Kjerland

Scandinavian journal of medicine & science in sports 16 (1), 49-56, 2006

ここから先は

¥ 1,000

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?