ホログラフィーアートは世界をめぐる 第4回 ニューヨーク・わんわん物語 ―MOH・A.I.R.プログラム―

ホログラフィーミュージアム(MOH)

ニューヨークには何度か訪れたが,最初の訪問は1978年,サンパウロビエンナーレからの帰路であった。両市は赤道をはさんで南北にほぼ同緯度線上にある。数日間の滞在であったが,ソーホーにホログラフィーミュージアム(MOH)があるという情報を得て,訪ねることにした。せっかくなので館長に面会を申し入れたら,すぐに会うことができた。MOHはソーホーの外れにあった。ソーホーはマンハッタンのダウンタウンに位置し,かつて繊維産業の倉庫が立ち並ぶ界隈であったが,空き倉庫に次々と前衛的なアートギャラリーやアーティストたちが移り住んで,活気あふれるアートの街になっていた。MOHはそんな一角の古いビルの1階だった。

建物内は装飾のある木の柱やちょっときしむ木の床,梁がむき出しの高い天井など,時代がかったワイルドな様子で,ホログラフィーという新しいメディアとの組み合わせが何とも不思議な感じだった。ホログラムの展示とともに,デニス・ガボール(1948年,ホログラフィーを発明)のノーベル賞が展示されていたことを鮮明に覚えている。地下にはホログラム撮影装置が置かれたラボと隣りの部屋には工作室など充実した設備が整っていたことも印象深かった。館長室に通され,まず目についたのは,天井の高い壁の一面にすばらしいキルティングのタピスリーが掛けられ,私とほぼ同年代(あるいは年下?)と思われる女性が大きなデスクの前に座っていた。ふとその机の下に目を落とすと,彼女の足元に何か・・・。よく見ると,真っ黒なドーベルマンのような犬がおとなしく横たわっているではないか! オフィスに犬がいる風景を見たことのなかった私は少々驚いた。

館長のポージー・ジャクソンは,このMOHの創始者であった。あとで知ったことだが,MOHは1976年に開館し,そのオープニングパーティーに,ニューヨークに駐在していた堀内道夫氏(光と風の研究所,ホログラフィック・ディスプレイ研究会の相談役)も出席していたそうだ。そのパーティの席で,スティーブ・ベントン(レインボーホログラムの発明者,MIT・メディアラボ教授)から,当時のニューヨーク市は非常な財政難で公共予算がどんどん削られる時期であったが,MOHは私立のミュージアムではあるけれど,市長の肩入れがあってオープンが実現したのだという話を聞いて,堀内氏は「さすがニューヨーク,文化事業には理解があるものだ」と感心したそうである。

話はもどるが,私はとにかく自己紹介をし,活動の資料を見せてミーティングは終了した。手応えがあったのかなかったのか,実はよくわからなかった。

アーティスト・イン・レジデンス(A.I.R.)プログラム

帰国して間もなく,アーティスト・イン・レジデンス(A.I.R.)プログラムの募集の手紙がMOHから届いた。手応えはあったのだ。プログラムの内容は,ホログラフィーの撮影設備を1か月24時間自由に使用でき,感材の支給と技術アシスタントもつくというものだった。トレードはアーティストが制作したホログラムのコピーを1枚MOHに残すこと。募集人数は年間4~5名で,応募者はアートコミティーによる審査を経て選抜される。

この情報を知った時,私は即応募した。なぜなら,ホログラムを制作できる状況を作り出すことは至難の業であったからだ。幸いにも応募は通り,1980年12月,真冬のニューヨークに出かけた。まず,ラボの鍵が手渡され,これでいつでも自由な時間に作業ができた。作業は基本的にアーティスト自身が行う。技術アシスタントはオフィスアワーのみで,必要ならば技術アシストもしてくれる。工具類の充実した工作室では被写体の制作などが可能だ。

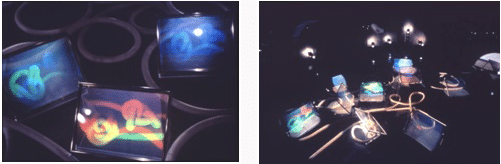

図1は,第1回目のA.I.R.で制作したホログラム(30 cm×40 cm,ガラス乾板)のインスタレーションである。私は2色のレインボーホログラムを試みた。被写体のプラスチックのチューブはソーホーの南端,チャイナタウンと隣接するキャナルストリートを歩き回って見つけた。キャナルストリートは工具類からジャンクな物までありとあらゆる材料を売る店が軒を連ね,歩くだけでもワクワクする。

現像液は市販品でなく,最新情報に基づき薬品一品一品をオリジナルの調合で上皿天秤で測りながら作った。ホログラム1枚ごとに使い捨てのため,作業も大変だ。イメージは2種,インスタレーション用に複数のホログラムが必要であった。撮影条件が整えば,後は暗室の中での単調な流れ作業だ。しかし,撮影に油断は禁物。毎回細心の注意を払っていても,時々手痛いしっぺ返しが待っている。まったく同じ条件のつもりでも突然暗い像が現れるのが,ホログラフィーの常だ。地下のラボへいったん撮影で入ると,昼夜のわからない時間が始まる。唯一の友は,暗室に置かれたラジオで音楽を聴くことだった。このようにして,宿泊先とMOHのラボとの往復生活が約4週間続いた。

このA.I.R.プログラムは,アーティストにとって,ホログラム作品が制作できる絶好の機会である。南北アメリカのみならずヨーロッパ,オーストラリアなど各国からホログラフィーアーティストたちが応募している。募集は毎年行われるが,応募資格は少なくとも隔年以上あける必要がある。味を占めた私は,2年後にまた応募を試みた。これも首尾よく受理され,1982年夏,2度目のA.I.R.制作が実現した。この時は1981~82年にかけて,文化庁の在外研修員の資格でMITのフェローとして,ちょうどボストンに滞在していた時であった。

私はニューヨークの宿泊先にいつも苦労する。A.I.R.は旅の経費はサポートされないのだ。1か月間ホテルで過ごせるほど私は裕福な身分ではない。この時は,アメリカ人のアート仲間からありがたい話が舞い込んだ。婚約中の彼女は,私のために一時的にフィアンセの家に引っ越して部屋を使わせてくれるという。ただ1つの懸念は,彼女も婚約者もそれぞれ犬を飼っていて,もしその2匹の相性が合わなかったら,引っ越しはできないという。私の運命は犬次第だったのだが,幸い2匹は問題なく,私もめでたくマンハッタンのど真ん中に部屋を確保できた次第であった。

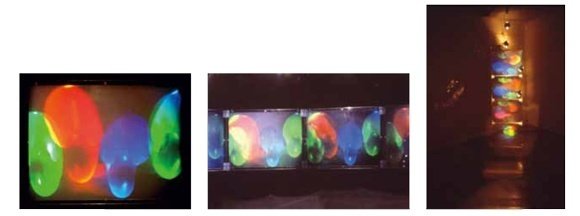

ペンステーション

2度目のA.I.R.で制作した作品は,図2である。30 cm×40 cmの3色のレインボーホログラムを横に4連,縦に4連組み込み,インスタレーションに仕上げた。被写体はボストンの水族館で見つけた表面を削って磨かれたオーム貝である。貝の内側にレーザーのビームを照射することで,まるで内部が発光して見えるようにライティングを工夫した。

そして,このホログラムには,語るも涙の物語がある。すべての作業が終了し,制作したホログラムは40枚に及んだ。ニューヨークからボストンに帰る時,アムトラック(東海岸を走る特急列車)で手持ちしてキャリアーで運ぶことにした。とにかく重いので,移動前日にMOHのスタッフに手伝ってもらい,ペンステーション(ペンシルベニア駅)のコインロッカーにキャリアーごと預け,翌朝身軽に出かける予定だった。翌朝早くロッカーの前に行くと私の番号のドアが開けっ放し! なんと,中は空っぽ!!

えっ? 何が起こった?? はじめは状況が理解できず,頭の中が真っ白になった。鍵はこじ開け壊されていて,中のホログラムがすべて盗まれてしまったのだ。1か月の努力と労力が一瞬に泡と消えたことを悟った瞬間であった。急いで駅の事務所に駆け込み,まず起きた事実を訴え,MOHのポージーに電話を入れ,今起こっていることを訴えた。盗人は,重いので高価なものが入っているかと思いきや,開けてびっくり,ただの何もないガラス板ばかりを見つけたことだろう。きっと,すぐにゴミ箱に捨てたに違いないと,駅中のごみ箱を点検,ごみ収集もチェックしてもらったが,時すでに遅し。何も出てこなかった。

この時,駅の保安員に言われたことは今も忘れない。「この国(アメリカ)では,10ドルで殺人を犯す者もいる。そんなに大事なものは肌身放さず持っていないとだめだ。コインロッカーに入れるなどはもっての外」と戒められたのだったが,あとの祭りであった。ボストンに帰ってからは,疲労と作品をすべて失った絶望感で,1週間夢にうなされた。ただ,不幸中の幸いは,マスターホログラムだけは預けずに,私が手持ちしていて無事であったことだ。

この事件を知って,次のA.I.R.のダグ・タイラーは,予定時期をすこしずらしてくれ,MOHはもう一度A.I.R.の2週間を私にプレゼントしてくれた。おかげで,無事だったマスターホログラムから最終のレインボーホログラム約20枚を完成させることができた。よって,図2は,すべて再制作によるホログラムなのだった。

この体験がトラウマとなり,その後長い間,ニューヨークにいてもペンステーションに近づくことができなかった。昨年(2017年),展覧会のためニューヨークに出かけた折,どうしても移動のためペンステーションを利用しなければならず,35年ぶりに足を踏み入れた。駅はまったく一変し昔の面影は微塵もなく消えて,私の悪夢の体験も本当の過去のできごととなった。

散歩の友

1985年,3度目のA.I.R.に応募した。ありがたいことに,この年も選抜をパスした。この年は,ポージーが1か月部屋を留守にすると言うので,私はソーホーの中心にある彼女のロフトに泊まることになった。ただし,彼女の犬のブーツ(初めてMOHに行ったときに見た,あのドーベルマンに似た真っ黒のわんこの名前。実は全身が黒ではなく4本の足首だけがブーツをはいたように白いので,この名前がついたらしい)の面倒を見ることが条件だった。ロフトからMOHまでは歩いて15~20分ほどだった。毎朝少し遠回りして20~30分かけて散歩をしてからブーツとラボに通った。ブーツは見かけはカッコよいが,実はいつも食べものを探して道路に鼻を擦り付けて歩く食いしん坊だった。ブーツを連れて歩くとニューヨークの別の風景が見えてきた。大男が道をすれ違う時,さりげなくよけて歩いている。いつも通るビルの中からは働いているおじさんが人懐こく声をかけてくる。犬と歩くだけで旅行者から住人に大変身だ。ブーツの面倒は,昼はミュージアムのスタッフが見てくれる。皆が帰った閉館後は,私が暗室で作業している間,教えてもいないのに私の机の下でおとなしくじっと座って待っている。夜遅くなってもブーツと一緒ならニューヨークだって怖くない。夕食を済ませベッドで寝ようとすると,ぴょんと上に乗ってきた。これはまずい!

何も聞いてはいなかったが,犬と一緒のベッドはごめんだ。「ノー」と叱ると,ブーツは床におりた。キングサイズのベッドのすみに私は潜り眠りについた。ふと目が覚めると,いつの間にかブーツがベッドのど真ん中で寝ているではないか!

居候は私の方だから仕方ないかとまた眠りに落ちた。犬を飼ったことのない私なので,何事もブーツがリードした。1人と1匹の珍共同生活が1か月続いた。滞在も終わる頃,ポージーが戻ってきた。そして,ブーツの振る舞いを見て,私に一言「スポイルしたね」。やはり居候と見抜かれていた。私が知らないのをいいことに,ブーツはやりたい放題のわがままをしていたようだ。なんて利口な奴!

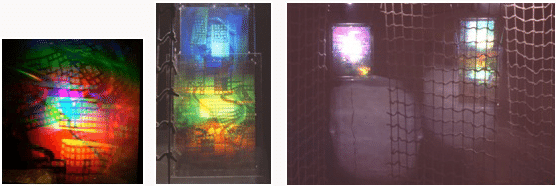

図3は,そのときの作品である。スリーカラーのレインボータイプである。被写体は拡散版を背景にシルエットを撮影した。4枚の異なるイメージバリエーションを制作した。私のMOHのA.I.R.はこれが最後だった。数年後,ポージーに会った時,「ブーツはどうしている?」と聞いたら,一瞬曇った表情を見せ,ミュージアムから外に飛び立した瞬間,車と衝突して即死だったと言った。きっと室内で主人の仕事が終わるのを待っていて,さて帰れると喜び勇んで外に飛び出したのだろう。従順でとても賢いブーツのことは,ニューヨークでの忘れられない,楽しくも切ない思い出なのである。

(OplusE 2018年7・8月号掲載。執筆:石井勢津子氏。

ご所属などは掲載当時の情報です)

第3回と第5回はこちらからご覧いただけます!