甲信越をゆく。④

11月12日。旅の2日目は長野県諏訪市からスタート。

JR中央本線・茅野駅近くの宿に泊まり、日の出(06:21)とともに諏訪大社をめざしました。

諏訪湖周辺に伝わる諏訪信仰は、どこからみても謎だらけです。

この記事を目にする人たちはおそらく「諏訪大社に行ってみたいんだけど、どんなところなんだろう」と知りたくて来てくれたのだろうと思います。

そんな罪なき人々に諏訪信仰についての問題意識を延々と語って聞かせるような恐ろしくも罪深いことは今回しません。でもみんなのSAN値が正常に保てる程度には聞かせます。←クトゥルフ神話なの?

諏訪大社は諏訪湖の周囲をはさむように4つの社が鎮座しています。

上社(かみしゃ)

・本宮(ほんみや)

・前宮(まえみや)

下社(しもしゃ)

・秋宮(あきみや)

・春宮(はるみや)

正しくは2社4宮ですが、すべてに参拝することを「4社めぐり」と呼ぶ場合もあるようです。

この記事では上社の本宮と前宮を扱います。下社については次回(⑤)で。

まずはまっとうに上社をめぐった模様をお届けします。

諏訪大社上社本宮

最寄り駅はJR茅野駅だが本宮までの距離は約4km

バスを利用する場合は上諏訪駅が便利

本数は少ないので確認が必要だ

創建年代は不明ながら日本最古の神社の一つである

気温0℃だったのでありがたい

信濃国に生まれ大相撲では勝率9割6分2厘

いまだにこの記録は破られていない

大鳥居から正面をまっすぐ歩くと左手に大きな柱が見えます。

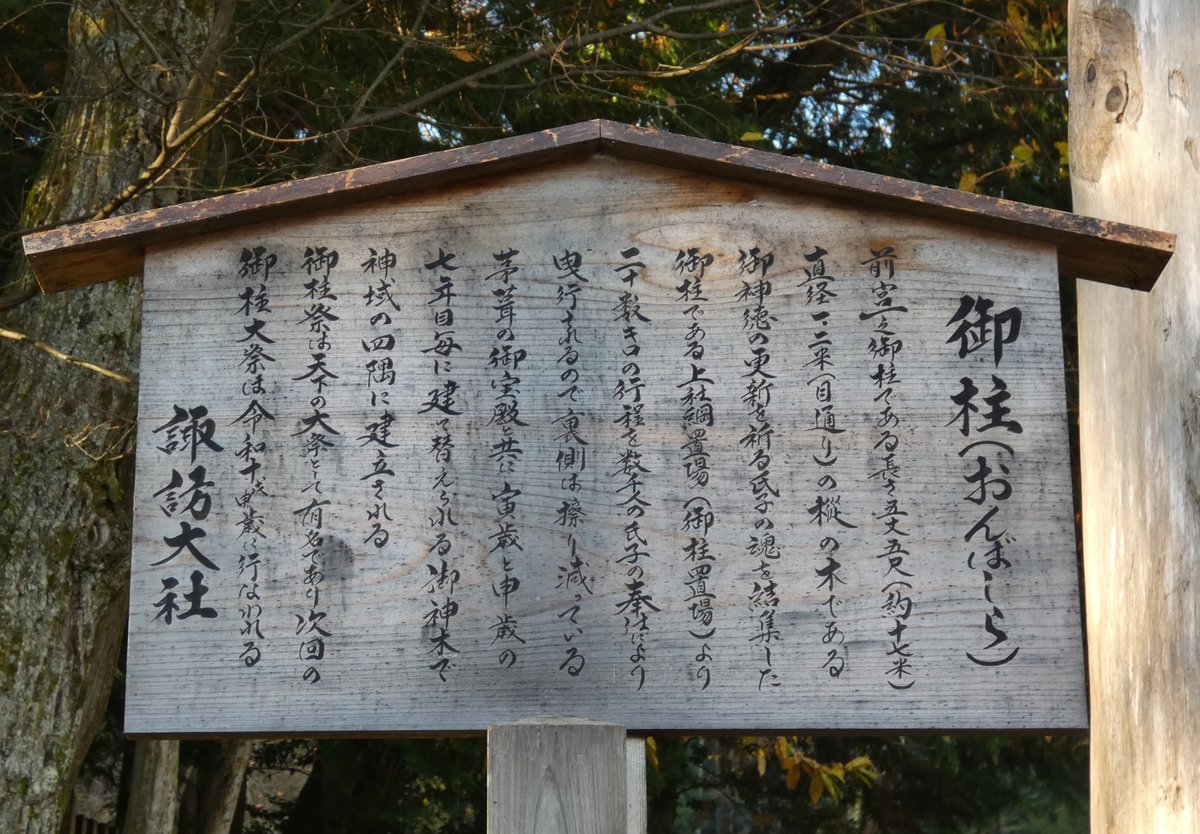

これが御柱(おんばしら)です。

6年に一度の式年造営御柱大祭(御柱祭)で社殿の四方に建てられる

謎多き御柱については下社の近くにある「おんばしら館」を取材してきたので次回(⑤)とりあげることにします。

諏訪明神を信仰する豪族たちが用いた

祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)、八坂刀売神(やさかとめのかみ)

八坂刀売神は妃神だが『記』『紀』には登場せず

4本の御柱

先ほど一之御柱を見ましたが、せっかくなので4本全部見ていきましょう。

順番は前後しますが、四之御柱は参拝所の近くにある勅願殿と宝物殿の間から見ることができます。

左手に遙拝所がある

その奥に御柱が見える

御柱が遙拝する対象であることがポイント

ただの柱ではなく自然崇拝におけるカミなのだ

残る2本も先に紹介します。

二之御柱は先ほどの雷電為右衛門像の前を左手に見ながら進み、入口御門の右隣にあります。

右手に二之御柱が見える

残るは三之御柱ですが、社叢の奥に立てられていて見つけにくいです。

立ち入りできるギリギリまで近寄ってズームで撮影

摂社について

摂社については主なものを見ていくことにしましょう。

「現在当社の摂末社は約百社あり朝夕この社を通して遙拝している」

出雲の神さまであり諏訪大社との関係は深い

大国主社は少し離れた場所にもありました。

行ってみよう

右に御柱が見える

由緒のようなものはなかった

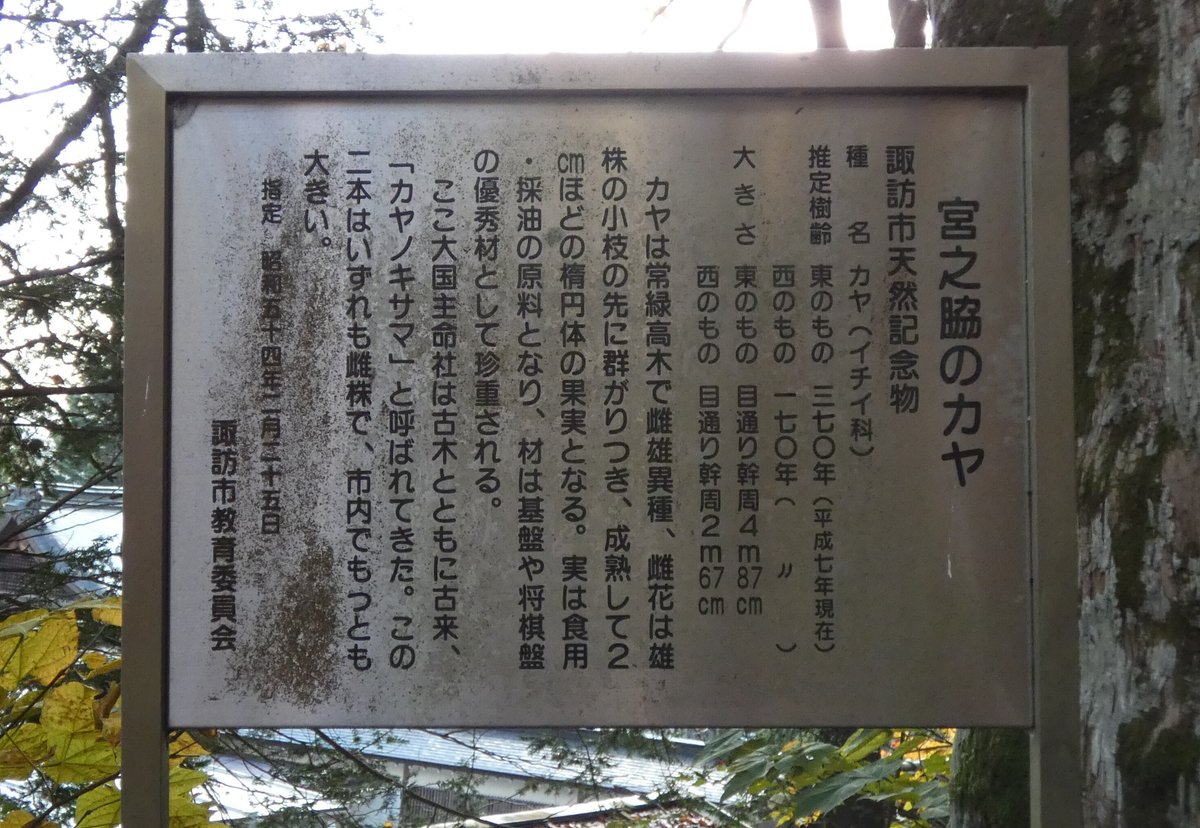

ここ大国主社は古木とともに古来、「カヤノキサマ」と呼ばれてきた。

カヤの木に対する自然崇拝の社だったのでしょうか。ちょっとよくわかりません。

祭神は出早雄命(いづはやおのみこと)

だったらそう書けばよいものを諏訪大神とするのは、建御名方神が祭神となる以前からこの神名が存在していたから?

このように何を見ても謎だらけです。

『諏訪市史』などを読めばわかることもあるのでしょうが、関東民とあっては地元の図書館に行ったところで他県の郷土史に関する文献はないことのほうが多く、諏訪市の図書館に行くには時間がありません。

今のところは謎が多いことを確認しつつ、先に進むことにします。

上社前宮

右手の社は若獅子(わかみこ)社

建御名方神の子供たちが祀られている

鳥居の左手奥には十間廊が見える

その模様は菅江真澄も『すわの海』で記している

御頭祭は現在4月15日に行われていて、まず本宮で例大祭をすませてから行列をなして前宮に向かい、神輿を十間廊に奉った後に御杖柱の幣帛にあわせて鹿の頭や鳥、魚などを供えて大祭とする特殊神事です。

魚や鳥をお供えするというのはいろんな場所でやっているけれども、鹿の頭というのが特殊といえば特殊かな。あくまで現代人の感覚で、だけど。

二人のタケミナカタ

ここで諏訪大社の祭神について確認してみましょう。

若獅子社に祀られているのは建御名方神と八坂刀売神の子供

注目すべきは建御名方神の親神で、父が大国主命、母は高志沼河姫神。

高志沼川姫神は奴奈川姫(ぬなかわひめ)の別名で、奴奈川神社(新潟県糸魚川市)などの祭神として祀られています。詳細は⑥以降で後述します。

糸魚川の伝承によれば、奴奈川姫の子である建御名方神は糸魚川市を流れる姫川をさかのぼって諏訪に入り、諏訪明神になったと伝えられています。

ところが『古事記』では、出雲の国譲りをめぐってタケミカヅチ神との力比べで負かされて逃げ出してしまい、

(タケミカヅチ神が)追いかけて行って、信濃国の諏訪湖まで追いつめて、殺そうとなさったとき、タケミナカタノ神が申すには、「恐れいりました。わたしを殺さないでください。わたしはこの諏訪を離れては、どこにも行きません。また父の大国主神の命令に背きません。またヤヘノコトシロヌシノ神の言葉にも背きません。この葦原中国は、天つ神の御子のお言葉に従って献りましょう」と申した。

力比べて負かされて逃亡したあげく、追いつめられたら命乞い。

これほど情けない神さまが他にいるでしょうか。

しかしながら、糸魚川で奴奈川姫の子として生まれて姫川をさかのぼって諏訪明神になった建御名方神と、諏訪湖に追いつめられて命乞いをしたタケミナカタ神は明らかに別の神格です。

なぜなら、『古事記』におけるタケミカヅチ神との力比べの前に、タケミナカタ神は、

「だれだ、わたしの国に来て、そのようにひそひそ話をするのは。それでは力競べをしてみよう」といった。

ここでいう「わたしの国」とは追いつめられた先の諏訪湖ではなく、国譲りの対象となった出雲であることは明白です。

負けて逃げて命乞い。

『古事記』によって植えつけられたイメージのおかげで、建御名方神は諏訪ではあまり評判がよくないと聞きます。

上社本宮の摂社・出早社の説明にあった、諏訪大神と書くけれども建御名方神と書かないことの理由の一端ではないかと勘ぐりたくもなるのです。

この問題をどうにかしたいというのが、諏訪信仰について考える以前に抱いている、俺の問題意識です。

ほーら、しんみりしてきたぞ。みんなのSAN値が下がってきた(笑)。

こんなときは、弘法大師のあの呪文で局面打開の術!

御柱は見つかるかな

前宮の御柱

楽勝でした☆

少々長いけど引用してみよう。

前宮一之御柱である長さ五丈五尺(約十七米)直径一・二米(目通り)の樅の木である御神徳の更新を祈る氏子の魂を結集した御柱である上社綱置場(御柱置場)より曳行されるので裏側は擦り減っている

茅葺の御宝殿と共に寅歳と申歳の七年目ごとに建て替えられる御神木で神域の四隅に建立される

御柱祭は天下の大祭として有名であり次回の御柱大祭は令和十戌申歳に行われる

氏子の魂を結集か。熱い文言だ。

でも、同じことを下社でもやっているのかどうかが気になる。

さっそく行ってみよう。

本宮の摂社が100あるというのも理解できる

[諏訪大社下宮で気づいたこと ⑤につづく]