山形、ぐるり。②

さあ、旅のはじまりだ。

今回は東京駅06:12発の山形新幹線「つばさ」で出発。

速そう。いや実際に速かったわけだが

山形駅より3つ手前の「かみのやま温泉駅」にて下車

次は茂吉記念館前ですか

【12月7日追記】みたいな感じで見切り発車したけど山形編はテキストも写真も多すぎて読む人が大変だと思うので、目次という名の「引き返すなら今のうちだよ」ボタンを作ってみた。今のうちですよー(笑)。

■イザベラ・バード〔1〕月岡公園(上山市)■

向かった先は駅から1kmほど離れた場所にある月岡公園。

『日本奥地紀行』は明治11(1878)年6月から9月にかけて東京から北海道まで旅した記録を、妹に送った手紙をもとに編纂されている。

このうち山形に関する記録は全44通の中の2通(18~19信)にすぎない。

そもそもイザベラが日本を旅してみようと思ったのは、もちろん外国に対する興味もあったのだろうが、彼女はすでに四十路を越えており、長旅をするには体調が万全とはいえない状態であった。

日本には新規な興味をいつまでも感じさせるものが特に多くて、健康になりたいと願う孤独な旅人の心を慰め、身体を癒やすのに役立つものがきっとあるだろうと考えたからである。

そんな動機もあってか、健康についての記述が多いことに気づかされる。

また、妹にあてた手紙ということもあるのだろう。体調が悪いときの不機嫌さは文面にもよく表れている。あからさまといってもよい。

訪れた土地を絶賛するのも酷評するのも、イザベラの当時の体調によるところが大きいということを考慮すべきであろう。

上山(本文では上ノ山)には温泉を求めてやってきたようだ。

きびしい山道を越えて手ノ子から羽前小松を経て、当初は赤湯に滞在する予定だったが、宿では他の湯治客が三味線をかき鳴らして騒ぐためにうるさくて眠れず、約16kmほど北に進んだ上山温泉に避難した格好である。

たしかに上山を絶賛している内容ではあるが、言ってしまえば通り一遍のレビューにすぎず、文章の一部を切り取って伝えることの難しさを感じさせる。

イザベラが上山で泊まった宿は大きな旅館で、女主人は「丸ぽちゃのかわいい好感を抱かせる未亡人」で11人の子どもがいた。以下、引用する。

その中の二、三人は背が高く、きれいで、やさしい娘たちである。私が口に出して誉めると、一人は顔を赤く染めたが、まんざらでもないようで、私を丘の上に案内し、神社や浴場や、この実に魅力的な土地の宿屋をいくつか見せてくれた。私は彼女の優美さと気転のきくのにはまったく感心する。どれほど長いあいだ宿屋を経営しているのか、と未亡人にたずねたら、彼女は、誇らしげに「三百年間です」と答えた。

イザベラは訪れた土地を語る以上に、その土地に住む人々をよく観察している。

偉ぶった人間や、うやうやしく近寄ってくる者が嫌いな代わりに心優しいもてなしを大いに好む傾向があり、そんなエピソードが土地への評価に影響しているとも考えられる。まあ、誰でもそうだとは思うが。

天文4(1535)年に築城も江戸幕府による破却や明治の廃城令を受けて消滅

上山城に天守はなかったが模擬天守として1982年に再建された

■イザベラ・バード〔2〕山形市立病院済生館(山形市)■

奥羽本線に乗って山形駅に移動。

東口から1.5kmの場所に碑が建てられている。

大きな二階建ての病院は、丸屋根があって、百五十人の患者を収容する予定で、やがて医学校になることになっているが、ほとんど完成している。非常にりっぱな設備で換気もよい。

本文では近代建築により変わりゆく県都・山形を賞賛する一方で、警官たちの西洋式の服装や所作に対しては「全体として受ける印象はまったくの俗悪趣味である」と手きびしい。

時代は明治初期。文明開化の旗のもと西洋風の文化をとりいれるべく躍起になっていた日本ではあったが、イザベラは近代建築の清潔感をよしとしながらも、人々が異国の真似をしている様を快くは思っていなかったようだ。こうした記述はたびたび見受けられる。

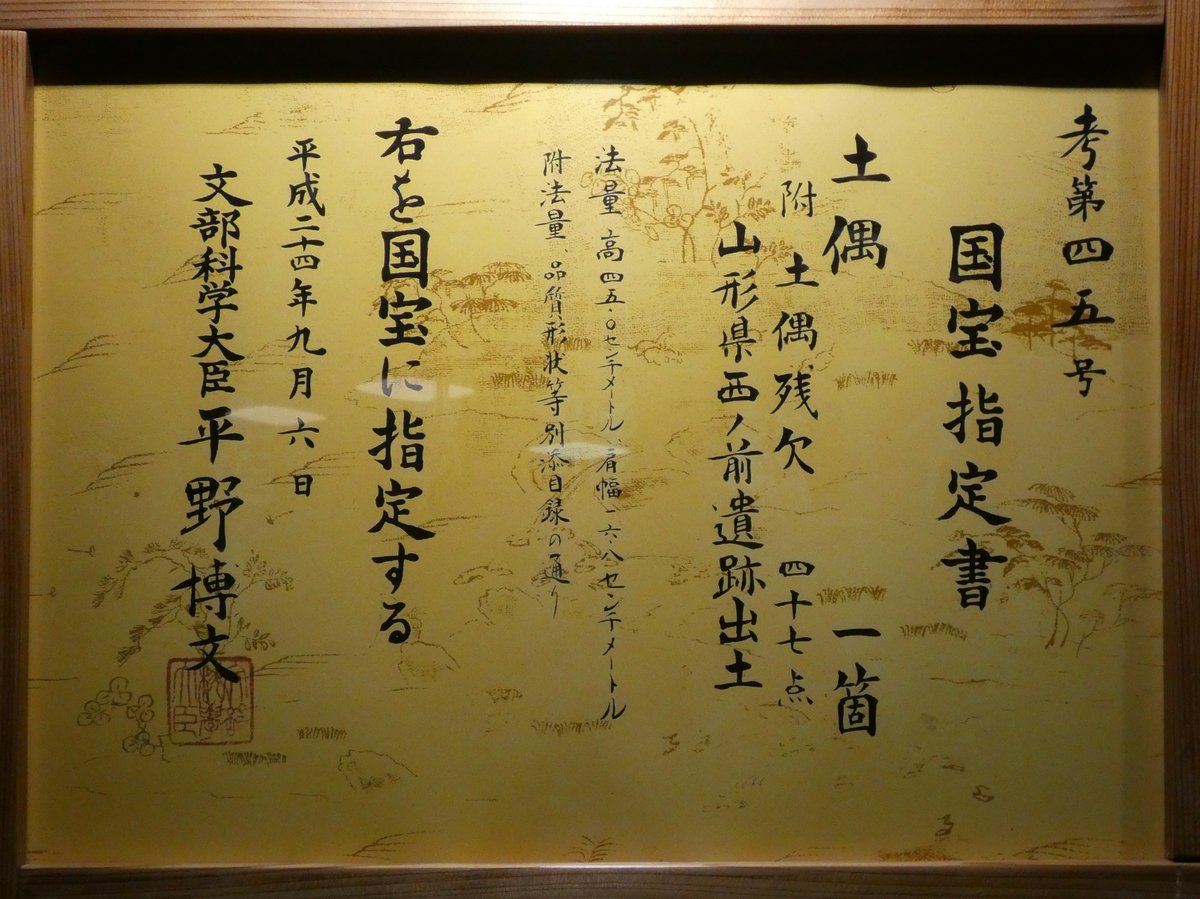

■山形県立博物館■

山形駅に来たからにはここにも寄らないとね。

昭和53(1978)年に2人の小学生が最上川河床の地層から発見

その後の鑑定により新種の大海牛化石と判明

900万年前には最上川流域は浅い海だったことがわかる

展示物はよくある感じだったが蜂子皇子(はちのこのおうじ=能除大師)の肖像画があるのは地元ならでは

人々を苦しみから救うべく修行を重ねて羽黒山を開山

能除(のうじょ)大師の「能除」には「苦悩を除く」の意味がある

などと歴史についてもここで学ぶ

ずらりと並ぶ家々からも海上交通の要衝であったことがわかる

正面から見るとのっぺりしてるなあ

横から見ることを意識した造形であると

きちんと自立するとのこと

縄文人は何に美を感じていたのか

そう、お尻である(笑)

写真で見るよりも実物のほうがよかった

これは見ておくべき

名残惜しいけど先を急がねば。

山形駅から羽前長崎駅へと移動。

■中山町立歴史民俗資料館■

岩谷十八夜観音庶民信仰資料

十八夜は月齢ではなく観音堂の縁日(毎月18日)に由来

死者の霊は「聞けばいろいろなことをおしえてくれますし、聞かなくともある程度のことは教えてくれます」

「刺高数珠(いらたかのじゅず)」には熊や猪の牙や爪などが挟まれている

動物の霊力にあやかっているのだろう

経年により変色しているが実際はもっと色鮮やかだったのではないか

いわゆる御幣で黄色を中央に据えているのは陰陽五行の影響か

トドサマもこの配色に従っているものと思われる

これは眼の病気が治るように祈願した絵馬である

しかし夜中に見るとちょっと怖い(汗

岩谷十八夜観音も再興したのは慈覚大師だと伝えられている。

これだけでは詳しいことはわからないが、山伏が用いている獣の爪や牙を挟みこんだ数珠を巫女たちが口寄せに使っているということはおぼえておきたい。

■イザベラ・バード〔3〕天童公園(天童市)■

さらに天童駅に移動。

1.2km先の天童公園へと向かう。

将棋の駒のオブジェは羽生善治氏の書による

登りはきつかったが眺めは最高!

公園内に設けられた文学の森という広場にイザベラの碑がある。

花袋は山形出身ではないが、田山家が館林藩主に仕えるために山形から移住したという経緯がある。

母親に故郷の思い出を聞かされて育った花袋は後に月山を訪れ、こんな歌を詠んだ。

夕日影暮れなんとする大空に

月の山こそ顕れにけれ

代表作『蒲団』では、別れた女の布団の匂いを嗅ぐという描写で一般小説との違いを示して、私小説の先駆けとも呼ばれた。

柳田国男が『蒲団』を「きたならしい」と批評すれば、花袋も『遠野物語』を「道楽に過ぎたやうにも思はれる」と切って返す。

何のひねりもない子供のケンカのようにも思えるが、二人が自然主義を志した文学仲間であったことを思えば、両者の方向性の違いがおのずと見えてくる。

こちらも山形ではなく宮城県石巻市出身

実母を十二歳で亡くした直哉の新しい母となったのは、天童織田藩士高橋元次の長女・浩(こう)であった。

浩は育ての親となり、直哉と父との長い確執を解くために心を砕き、最後に親子を和解させる大きな陰の力となった。

こっちも気になるけど、今はイザベラ・バードだ。

3つの文学碑の中央に位置するイザベラの碑。

しかし衝撃の事実が……。

天童は人口五千の町で、ここで休憩するつもりであったが、貸付屋(貸座敷)でない宿屋はすべて養蚕のためにふさがっており、私を受け入れることはできなかった。

なんと、イザベラはこの地を訪れはしたものの、宿泊するにはいたらなかったというのだ。

しかも、その理由が宿屋が「養蚕のためにふさがって」いたためだという。

「すみませーん。今夜、泊めていただきたいんですけど」

「申しわけございません。本日、カイコのお世話でふさがっておりまして」

カイコ > 宿泊客って。

オシラサマはカイコの神さまでもある。

そこで、ふーんとなって思考が止まっていたが、養蚕の重要性を物語る貴重というよりは特異なエピソードではないだろうか。

天童公園には神社がいくつかあって展望台もあるけど、今回は時間がない。

天童が将棋の町と呼ばれる象徴的な場所があるので写真を1枚だけ。

人間(甲冑を装着)を駒にして対局する人気のイベントだ

■イザベラ・バード〔4〕大堰公園(金山町)■

天童駅から一気に北上して新庄駅へ。

バスに乗り、金山町役場(バス停)のすぐそばにイザベラが山形で最後に訪れた場所の碑がある。

イザベラ、こういうの好きそう(笑)

彼女を知る者でもなければ気づかないのではないか

碑に刻まれた「私は正午にはもう着いたのであるが、1日か2日ここに滞在しようと思う」のには理由がある。

宿が快適で人が親切というのも理由の一つであり、世話役の伊藤が鶏を手に入れてくれたということもある。

しかし、実のところ、湿度が高い山形の気候により体調を崩して(夏バテと思われる)おり、「二日か三日も気分よく旅行することは不可能である。」と判断したからだ。

さらにはノミや蚊、ハチやアリにも苦しめられている。

網や除虫粉でノミや蚊は防げたものの、スズメバチとアブに左手を刺されたことと、馬蟻(オオアリ)に噛まれたことで炎症を起こしており、痛みと熱がはげしかったために医者を呼んでいるほどである。

この先、秋田ルートに入ると鳥海山をのぞむ険しい峠道にさしかかる。

ひどい道路で、けわしい峠を二つも越えなければならなかった。私は道中ほとんど歩かなければならなかったばかりでなく、もっともけわしい場所では人力車を押しあげる手伝いをせねばならなかった。

満身創痍のイザベラにとっては、きびしい峠越えに向かうための最後の休息ポイントだったというわけだ。

本日はここまで。

イザベラ・バードの碑には県内6つのうちの4つまでたどり着けた。

村山→最上地方を経て、これから庄内に向かうわけだが、ひとつ問題が。

■代行バスで庄内地方へ■

2024年9月の時点での移動はこんな感じ。

17:43 金山町役場からのバスが新庄駅に到着

18:30 新庄駅から代行バスが余目駅に向けて発車(19:59着)

20:45 余目駅から羽越本線で酒田駅へ(20:59着)

新幹線なら東京から山形まで2時間半で行けるところを、県内(最上から庄内へ)の移動に3時間以上もかかってしまう地方鉄道。

とはいえ、アクシデントも旅の醍醐味だ。

新庄駅の構内に、毎年8月に開催される新庄まつりの山車が展示されていた。

2024年の優秀山車にも選ばれた

それもそのはず。毛野は隣にいる犬田小文吾に男とは知らずにガチでプロポーズされているのだ。馬琴せんせー、狙ってますなあ(笑)。

八犬伝博物館(千葉県館山市)で2023年に行われた「八犬伝総選挙」では主役級の上位陣に加えて里見氏が玉梓&船虫ら悪役を抑えて10傑に選ばれるという結果となった。

真面目キャラ(堅物)で感情移入しづらいからなのかなあ。

幼くして両親と死に別れた荘之助(額蔵)は村長の蟇六に引き取られ、使用人としてこき使われていたが、犬塚信乃と出会って同じアザを持つことを知り、義兄弟の契りを交わして名を犬川荘介義任と改める。

この蟇六がなかなかのワルで、信乃の村雨丸(宝刀)を偽物とすり替えたり、養女で信乃の婚約者でもある浜路を陣代(代官)に娶らせようと画策するも失敗し、陣代の怒りを買って斬り殺されてしまう。

里見家に召し抱えられた荘介はその後、陣代を討って蟇六の仇をとる。これは「なすべきことをなす」という荘介の属性(義)によるもので、たとえ自分をこき使った主人であっても主人の恩に報いた荘介は、八犬士の中でもひときわ筋の通ったキャラクターといえる。

そんな荘介をセンターに置くのは山形のお国柄なのだろうか。見る目あっていいぞ、清水川町若連。

おっと、そろそろ代行バスの発車時刻だ。

[庄内の絶景に大満足 ③につづく]

(※トップ画像は霞城公園の最上義光之像。山形城跡の写真も撮りまくったけど今回は割愛せざるを得なかった。いずれ別稿にて紹介する予定)