【千葉】地すりを求めて~浦安三社祭③

14日は宵宮。祭りの前夜祭である。

各社の神輿が宮入りした後、御霊入れという儀式を行って神さまを神輿に移す。

重要な神事であり、現場には厳粛なムードが漂うという。

御霊入れは20時ごろはじまる。

天気もいいので早めに出てきた。

もう少し、渡御ルート周辺を散策してみよう。

■二つの弁財天■

清瀧弁財天(堀江5丁目)

なんのふぜいもない、だだっ広いだけのその耕地のほぼ中ほどに、無人の、小さな、毀れかかったような古い社がひねこびた六七本の松に囲まれて建っている

これが周五郎が見た清瀧弁財天の様子である。

雨乞いの水神信仰というよりも、このあたりに多かった津波などの水害を防ぐ意味があったようだ。

由緒を示す石碑、案内板は三つ見つかった。

それだけ歴史が古いということでもあり、尾ひれ背びれもつく。

八大龍王や宇賀神などの名前も挙がっていたが、それはひとまず置いておく。

村人が白蛇を目撃したことからお堂に祀り、霊験があらわれたことで各地に講(※)ができた

(※霊験あらたかな神社仏閣の参詣を目的に構成された組織)

大正6(1917)年の大津波でお堂が流されてからは急速に衰退。

復興のめども立たず放置されていたが有志の手により再建。戦後になって現在の形に整備された。

昭和50(1975)年に深川七福神の冬木弁天堂をモデルに建立

心に響くいい音色だ

左右天命弁財天(猫実2丁目)

この界隈にはかつて貝灰工場があり、「灰やのくるわ」と呼ばれていた。

漁業で採れた貝を石灰や肥料にするもので、海辺の町では主要な産業の一つでもあった。

貝を燃やす、となれば懸念されるのは火災である。

堀江の弁天さんが水害を防ぐ一方で、猫実の弁天さんには火伏せの効験がある。

ともに白蛇の化身を持つところが共通点か。

「弁天さまは白蛇になって夜中に火事が出ないように周囲を回っている」という言い伝えもある

路地の一角に建てられた小さなお社ながら、きれいに整備されている

ジョギング中の通行人が立ち止まって帽子を脱ぎ、一礼してから走り去る姿を見た。

なにげない行動の中に地元の人々の篤い信仰ぶりがうかがえ、ほっこりさせられた。

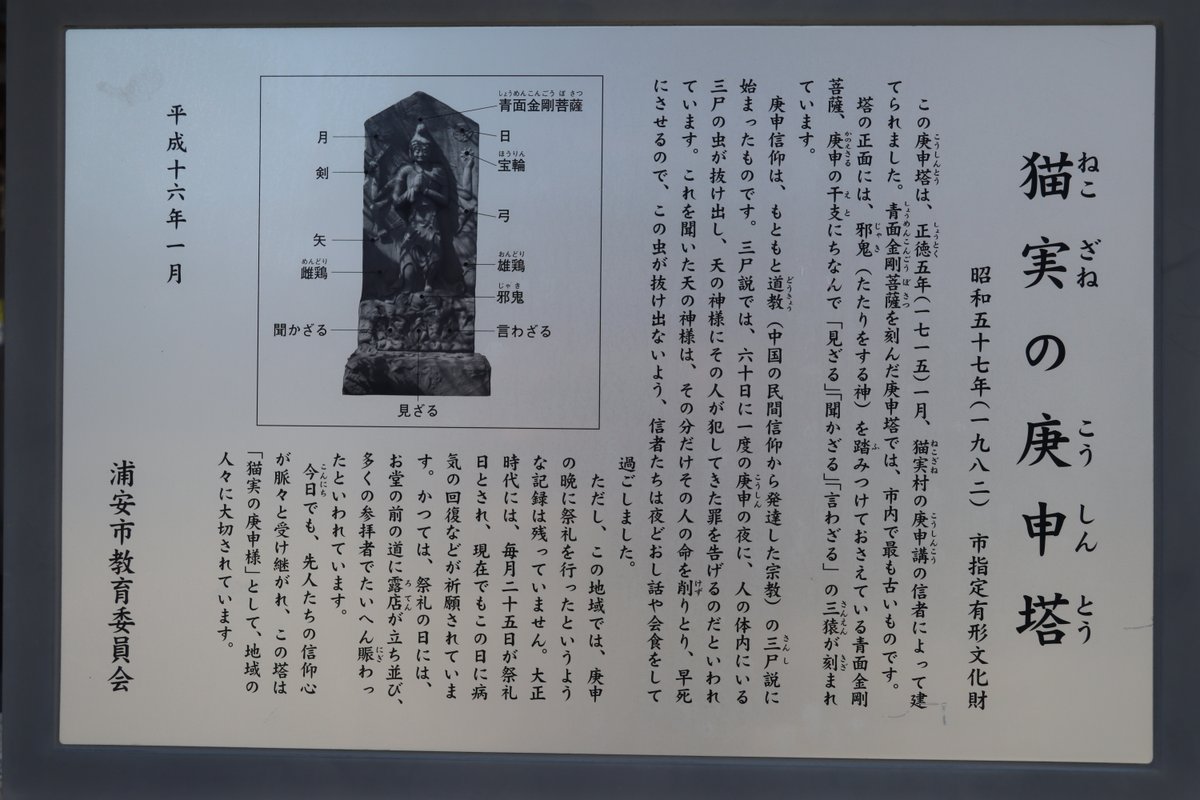

■庚申堂■

お堂の前の通りを庚申通りといい、猫実の人々は庚申堂のことを「庚申さま」と呼んでいる。

庚申の日とは関係なく行われているようだ

猿は山の神の使い

庚申堂の猿は庚申(かのえさる)が由来か

ロウソク台で下のほうがよく見えない

邪鬼を踏みつけ三猿が見ざる聞かざるを決め込んでいる

江戸後期には文字で「庚申」と刻んだだけの文字塔が増えた

こちらは正徳五(1715)年作

丁寧なつくりである

浦安の庚申講は富士講とも深いつながりがある。

浦安三社の最大ともいえる共通点は、どの社にも富士塚があることだ。

境内の一角に石を積み上げて富士に見立てた塚をつくり、浅間社を祀る。

実際に登ることもでき、富士登山と同じご利益があるとうたっている場所もある。

一方で、安全性を理由に登拝が禁止されている場所もあり、少しさびしい。

祠の近くまで問題なく近寄れそう

もっとも富士に近い美しい形状

なのに登れない(無念)

清心さまが天狗姿で鎮座しているためか、塚もごつごつした山岳修験モードに

ここも登拝禁止

7月1日のお山開きに猫実の富士登拝者たちはまず豊受神社の富士塚に集まり、庚申堂に向かう。

富士塚と庚申堂を拝んでから出発するのだ。

大正から昭和のはじめにかけて、富士講は盛んだった。

山開き前日の6月30日には神楽が奉納され、境内には露店が立ち並んだという。

しかし、戦後は影をひそめていったのである。

おっと、そろそろ夕暮れだ。

清瀧神社で宵宮を見よう。

■御霊(みたま)入れとは何か■

19時を過ぎて、宮神輿をはじめ、地区の神輿が続々と集まって宮入りを果たした。

といった調子で場内アナウンスが入る

門外漢にもわかりやすく、いい仕事ぶりである

清瀧神社の神輿は大小合わせて28基。

数がなぜ重要なのか。

御霊入れは、宮司によって神輿一つひとつに神さまを移すための儀式だからだ。

単純に神輿一基に御霊入れが1分かかるとすれば、28基で約30分。

長丁場であることは覚悟しなければならない。

清瀧神社の氏子でもあると紹介された浦安市長・内田悦嗣氏の挨拶がはじまった。

今、総代長からお話があったように8年ぶりの祭りです。待ちに待った、そしてこの盛り上がる3日間、ケガのないように、そして素晴らしい祭りにみんなで一緒につくりあげていきましょう! これから御霊入れが行われます。厳粛な儀式です。その間、ためにためて、電気(照明)がついた瞬間、いっせいに爆発させて、この3日間よろしくお願いします!

短くも力強い言葉で締めくくる。

祭りの挨拶の手本のようなスピーチであり、聴衆からは拍手喝采を浴びていた。

提灯の照明が落とされた。

これから御霊入れがはじまる。

鳥居の外にいる観客には、中で何が行われているかはわからない。

しかし、境内のマイクを通じて大祓詞と、ときおり地の底から響き渡るような叫び声が聞こえてくる。

例えるならば、ウェポンX計画により超金属アダマンチウムを骨格に移植されたローガンの苦痛と怒りに満ちた叫びにも似ている。

あるいはうぇぽんえっくすけいかくによりひーりんぐふぁくたーをたいないにちゅうにゅうされたうぇいど ←はいはい、そこまで!

太鼓が細かく打ち鳴らされ、儀式の終わりを告げたのは30分後のことである。

まえだっ、まえだっ、まえだまえだまえだっ!

まえだっ、まえだっ、まえだまえだまえだっ!

富士見三丁目自治会のライトアップ神輿

観客のボルテージも急上昇。3日間もつのか?

「運転手さんは20分待ってくれていたそうです」

とのアナウンスに拍手で出迎える観客

なんかいいよね、こういうの

よし、見届けたぞ。明日に備えて帰ろう。

21:19 新中通り交差点

帰り道で地すりを発見。あわててカメラを構える。

交差点のそばに堀江みなみ會の御神酒所(※)がある。

景気づけに決めたかったようだ。

(※神輿を休憩させる場所)

女性の担ぎ手が多い

(もみは行わず)

そして

宵宮から地すりが見られるなんてさい先がいいじゃないか。

この調子で明日も見まくるぞ!

[地すりを求めてマエダ、マエダ! ④につづく]