#23 12月以降に見られる昆虫たち

こんにちは!

OPEN AIR LAB学芸員の松本です。

今年は11月に入っても暖かい日が多かったですが、下旬に入り例年通りの気温になってきました。これから12月、1月、2月と冬がやってきます。冬になると昆虫は冬眠して活動していないイメージがあると思います。多くはその通りなのですが、一部の昆虫たちはむしろ冬を活動の期間としている種類もいます。今回は、大学周辺で12月以降に観察できる昆虫について紹介していきたいと思います。

冬に活動する虫たち

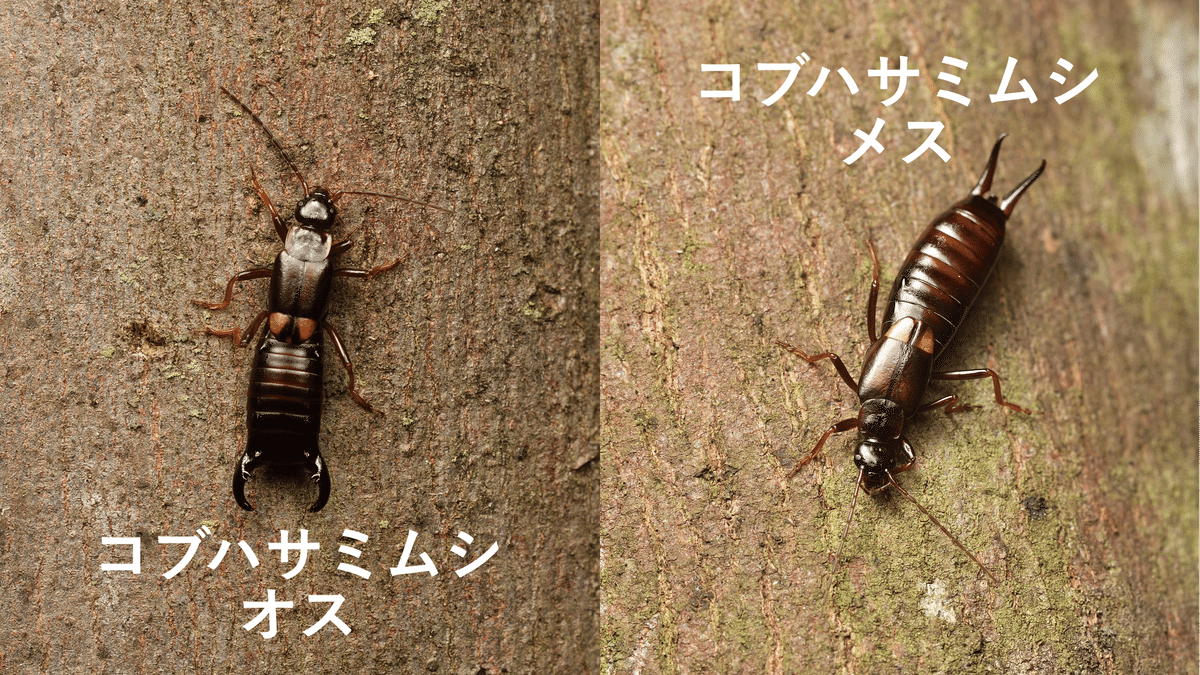

コブハサミムシ

コブハサミムシは12月~1月が繁殖期です。この期間、雑木林に行ってみると樹皮などに登っているコブハサミムシがよく見られます。繁殖を終えると、オスは死んでしまいますが、メスは石の下などで産卵をし、春に卵から幼虫が生まれるまで、卵を外敵(捕食者や菌類)から守り続けます。冬場に石をめくってみると、黄色い卵を守っている様子が見られます。

フユシャク類

シャクガ科内の3亜科にまたがる、冬に繁殖活動を行うガ類の総称です。共通の特徴として、メスは翅が退化し消失もしくは縮小していて、飛ぶことができません。メスは木の幹や柱、柵などに登り、フェロモンを出してオスが飛んでくるのを待ちます。また、フユシャク類の成虫は口が退化しているため、食べることができません。つまり成虫の期間は繁殖だけに特化しています。大学周辺では12月~2月頃に、複数の種類の繁殖を観察することができます。

キリガ類

同じくガの仲間の中で、冬に活動するヤガ科の総称です。彼らは、フユシャク類と違い口器があるため食事が可能です。冬の雑木林の樹液や糖蜜を樹木に塗布しておくと、夜にやってくる様子が見られます。キリガ類の発生は、11月や12月までしか見られない種(秋キリガ)や12月から翌春まで長くみられる種、3月頃からみられる種(春キリガ)など様々です。

クモガタガガンボ類

翅が消失しているため地上を歩く小型のガガンボ類の一種です。雪上を歩く虫として有名です。大学周辺地域はそこまで雪が降らないのですが、雪が積もった際に雪上を探してみると見られます(雪の上を歩いていると目立つので見つけられるだけで、雪が降っていなくても地上で活動していると思われます)。まだ研究が十分にされていないグループで、種類や生態など分かっていないことが多いです。大学周辺では夜にしか見たことがありませんが、地域によっては日中に活動しているそうです。

他にも…

基本的に冬の間は休眠しているが、暖かい日には外に出るという虫もいます。例えば木の洞や岩の裂け目などで休眠しているナミテントウやカメノコテントウは、突発的に暑い日などは電柱などに集まっている様子が見られますし、キタテハやルリタテハなど成虫越冬するチョウ類も暖かい日には野外で飛んでいることがあります。

おわりに

今回は12月以降に大学周辺で見られる昆虫についてまとめました。

これからが彼らの季節です。冬は人も野外に出る機会は減ると思いますが、寒さを忘れて冬の虫探しをしてみるのはいかがでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございました!