だいじなコワいものの話。

こんにちは。

今日もお立ち寄りくださいまして、ありがとうございます。

8月も今日でおしまい。

小学校で読み聞かせをしていた頃、「夏のおはなし会」というイベントを毎年やっていました。

プール帰りの子どもたちや、夏休みの課題で調べものをしたい子どもたちのために夏休み中も図書室を開放していたので、その開放日の最初の3日間、日替わりプログラムでおはなし会を開いていたのです。

プログラムに必ず入れていたのが…ちょっとコワいおはなし。

創作、民話、紙芝居などの中から、ちょっとコワいおはなしを選んで毎日ひとつプログラムに入れました。

わたしが子どもの頃も、夏にヒヤッとする怪談ばなしを大人から聞いたものです。

夏の終わりのご紹介になってしまいましたが、本日は、文学的な香りのするちょっとコワい絵本。

『ゆうれいフェルピンの話』(リンドグレーン/文 ヴィークランド/絵 石井登志子/訳 岩波書店)をご紹介したいとおもいます。

リンドグレーンというと、牧歌的で自由で、子どもらしい楽しさに満ちた作品が多いのですが、こちらは、ちょっとだけコワい(笑)。

でもそれは、オカルト的な内容ということではなくて、子どものころ確かにあった見えないものに対する畏怖というか、大いなる存在に対する鋭い感性というものを描いた作品なのです。

今の児童書売り場を見てみると、文章より絵で恐怖を感じさせる絵本が多いな、と感じていまして…。個人的には非常に残念に思っているのです(-_-;)。

この絵本にも我が家のエピソードがあります…。

長男には何度か読み聞かせましたが、怖がり屋の次男は一度聞いただけで、その後、この絵本に近づこうともしませんでした(笑)

リンドグレーンの絵本らしく、怖さの後に安心感を置いて物語は終わっているのですが、その途中にある怖さに、次男は楽しみを見いだせなかったのでしょう。

子どもはみんな違うものです。 それでいいのだと思います。

さて。

絵本の内容です。

7歳と5歳くらいの兄妹が、おばあちゃんの家に遊びにいき、おばあちゃんから代々語り継がれてきたおはなしを聞く…という場面から始まります(文章を読むと、この兄妹はおばあちゃんからこの話を何度も聞いているらしい。でも、子どもの頃って何度聞いてもこわいものはこわかったなぁ…)。

ここでの語り手は妹で、回想するような言い回し(過去形)で書かれています。

おばあちゃんは話上手。

〈なん百年もむかしのことだけど、わたしのうまれた村に、がりがりのフェルピンという作男がいてね。〉という語り出しでおばあちゃんの話は始まります。

〈おばあさんのおばあさんってひとは、がりがりフェルピンを見たとおもうよ。なにしろ、わたしのおばあさんがちいさいときに、よくフェルピンのはなしをしていたそうだから…〉

ううむ。この実際に見たのが自分のご先祖…というリアルさに子ども心は掴まれるでしょうねー。

そしておばあさんのはなしはこう続きます。

〈フェルピンは手のつけられないやんちゃもので、しょっちゅうわるさやふざけたことばかりやらかしていた。フェルピンには気に入らない男がいて、それは教会のオルガン弾きだったんだけど、夜中もオルガンを熱心に練習する男だった。

フェルピンは、この気に食わない男をおどかしてやろうと思い立って、オルガン弾きが夜中に教会でオルガンを弾いているところへ白いシーツをかぶって、ぶきみなお面をつけて、そっと近づいていった。うっとりとオルガンを弾いていた男に、ぶきみなうめき声を聞かせて、祭壇のそばに立ったフェルピン。案の定、男は大声で叫びながら教会を出て行った。そのあとを追うように教会の扉を出て行こうとしたフェルピンは、誰かに強く首筋をつかまれたような気がした。

同じようにゆうれいが怖かったフェルピンは、全身の血という血が凍り付いたようになり、その場でかたまってしまった。

フェルピンは、日曜日に教会へやってきた牧師さんやオルガン弾きにみつけられたが、フェルピンの衣装を掴んでいたのは教会の重たい扉だったんだ。

死んだのでもなく生きているのでもなく、生きたままで死んだようにかたまったフェルピンはその後100年もの間、埋葬されずに教会の壁に立てかけられたままになった。

牧師さんやオルガン弾きが老いて死んだのちも、フェルピンは立ち続けた。

ある時、牧師館に怖いもの知らずで有名なお手伝いさんがいて、「わたしには何も怖いものはない」と豪語したから、その場にいた金持ちの男が「ひとっ走り行ってフェルピンを担いで帰ってきたらお金をあげる」と持ち掛けた。そこでお手伝いの女性はフェルピンを担いで戻ってきたんだけど、教会の壁に戻しにいくのがイヤだといって金持ちから更にお金を受け取った。

その後は・・・。〉

…と、要約ですが、おばあさんのおはなしの途中までは、ざっとこんな内容です。

ここから、おばあちゃんの話にはもうひとつの山場があります(語り手の妹の言葉を借りれば…「わたしはふるえました。いよいよここからがこわくなるのです」)。

おばあちゃんというものは見てきたように話しますし、ものしりで知恵者と相場が決まっている。

孫たちは信じてしまうでしょう。

怖い話を楽しんだ帰り道、今度はリアルな怖さに遭遇することになる妹。

森の中で兄とはぐれ、兄を呼ぶとき、自分が思いがけず言ってしまった言葉に怯えるようになります。

コワさはコワさを呼び込んで、自分の中でどんどん膨らんでいく。

子ども時代にはそういう経験が、誰しもあるはずです。

わたしが幼少期だった昭和30年代から40年代は、まだまだ町中にも暗闇はありましたし、田んぼの畔にお墓があったり、小さな祠や顔が摩滅したお地蔵様を見つけるのは難しいことではありませんでした。

見えざる者の存在が、自分の中に潜む小さな悪をみつけて罰を与えにやってくるのではないか…そんな恐怖を心のどこかに抱えていたものです。

民話は、それを子どもたちに語り継ぐためのものなのです。

子どもにとって必要な怖さ…。

子どもの成長期には、視覚的ではなく、想像上の怖さが、その後に起こり得る実際の危険を回避してくれることがあります。

直截的ではない、文学というフィルターを通してそれを教えてくれるのが、『ゆうれいフェルピンの話』のような物語でしょう。

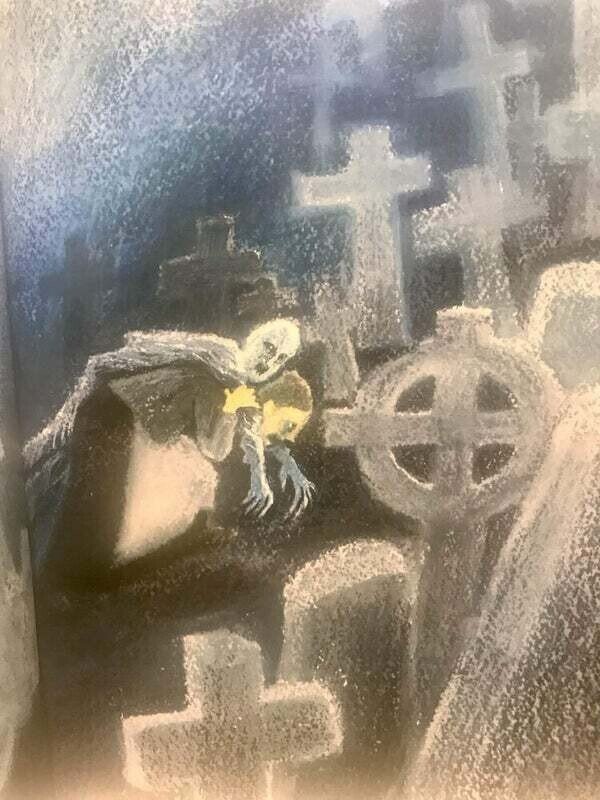

画家のヴィークランドは、場面によってペンやクレヨンや色鉛筆など、様々な画材でシーンを描き分けています(想像の中のシーンと現実のシーンで)。

子どもが最初に出会う怖い絵本って、案外大切なもの。

(子どもが)コワい絵本が読みたいお年頃になったら、ぜひとも手に取っていただきたい一冊です。

大人も、もちろん楽しめますよ。