Several sketches of Hong Kong city life2019【香港、その流動体について】

地方選挙の民主派大勝からひと月、警察の運用が変化した香港。半年で6000人以上の逮捕者、催涙弾の乱発、警察の暴力によって莫大な数の負傷者と死者行方不明者を出した一連の運動は、凪の時を迎えたかに見えたが、、、

香港市民やプロテスターたちの生活に混じり、彼らの暮らしのなかでの何気無い言葉を拾い集め向き合った、これは2019年末、香港都市生活者たちの群像。

「また立ち上れるとは思ってなかった」

ある20代香港人青年Aが言った。

「2015年の雨傘運動の終焉はひどかった。民主派と呼ばれる人々同士の派閥や世代間にいくつものくさびが打ち込まれ、皆、疲労でボロボロだったし、互いへの不信感でばらばらになった。

あれから4年。確かに学んだことは多いが、それ以上になぜ立ち上がれたのか?なぜここまで自分たちがタフに行動を続けられるのか?

自分たちも明確にはわからない。

とにかく、眼の前の日々に噛り付いてきただけだ」

驚くことに、これは自分が話を聞いた香港市民たちに誰しも一致した見解だった。

be water, my friend

今年7月の立法会突入後から、この運動のテーマとなったこの言葉を彼らは驚くほどに体現していた。

「水になれ」こだわらず固執せず、柔軟に臨機応変に、その場その場の答えを求めカタチを変えていく。私はそう捉えているが、

これは見方を変えれば、その場しのぎの無責任な行動にもつながりかねない。

柔軟である反面、流動的で危険な賭けでもあるように見える。

be water, my friend 流動体としての枠組み

ではなぜ彼らはその偶然性、流動性を今のところ味方につけているのだろうか?

「4年前にあって今ないもの、逆に4年前になくて今あるものとは?」

20代香港人青年Aは語る。

「ひとつは、圧倒的な危機感。雨傘の時はまだ漠然としていた、鋭い人だけが気づいていた。このままじゃダメだ。批評的な思考をする教育を受けた人たちが気づき行動の中心になった。

今回は送中条例の制定に向けてその危機感が具体化したし、

何より、香港警察の非人道的な動きがそれを体感に変えた。

【狗(イヌ)】(警察)たちの振る舞いの暴力性が、香港人に危機感を実感させて気づきを与えたと思う。

ネットの中継や市民たちの切り取った動画がリアルタイムで複眼的にそれを暴いた。権力の横暴は日々、記録され世界に拡散された。

あとは、リーダーがいないこと。そして telegram 」

リーダーの不在、新しいSNSがつなぐ新しい思考と行動

この件については20代香港人女性Bが語ってくれた。

「telegramの秘匿性とLIHKGによる決定権の民主化は大きいと思います。リアルタイムで思考し意思決定しながら行動する、この速度で私たちは香港政府を陽動した」

telegram

telegramは日本で言うならばLINEに相当するものだが、開発されたロシアで政府に個人情報を一切提供しなかったことにより、その暗号化や秘匿性に信頼がある。(これによりロシア国内では使用禁止となった)

LINEのようにある1人を逮捕し個人情報を掴めば芋づる式にネットワークを把握されるというリスクが極めて低いのである。

よって、法律の網目とぎりぎりの攻防を続ける市民的不服従、レジスタンスとは親和性が高く、香港市民の間で爆発的に広まっている。

チャットだけではなく、LINE@のように情報を一方通行で共有するグループも数え切れないほどある。グループは用途ごとに細分化されていて、24時間、香港のデモにまつわる最新情報が飛び込んでくる板には28万人以上が登録している。

デモを拡散するための画像や動画を貼っていく板にも20万人以上。

10万人以上のグループがごろごろあるのだ。これが24時間機能し、今、東京にいるの私の部屋までも届く。

※ちなみに私が香港市民と立ち上げたグループもあるが内容はまだ秘密だ。

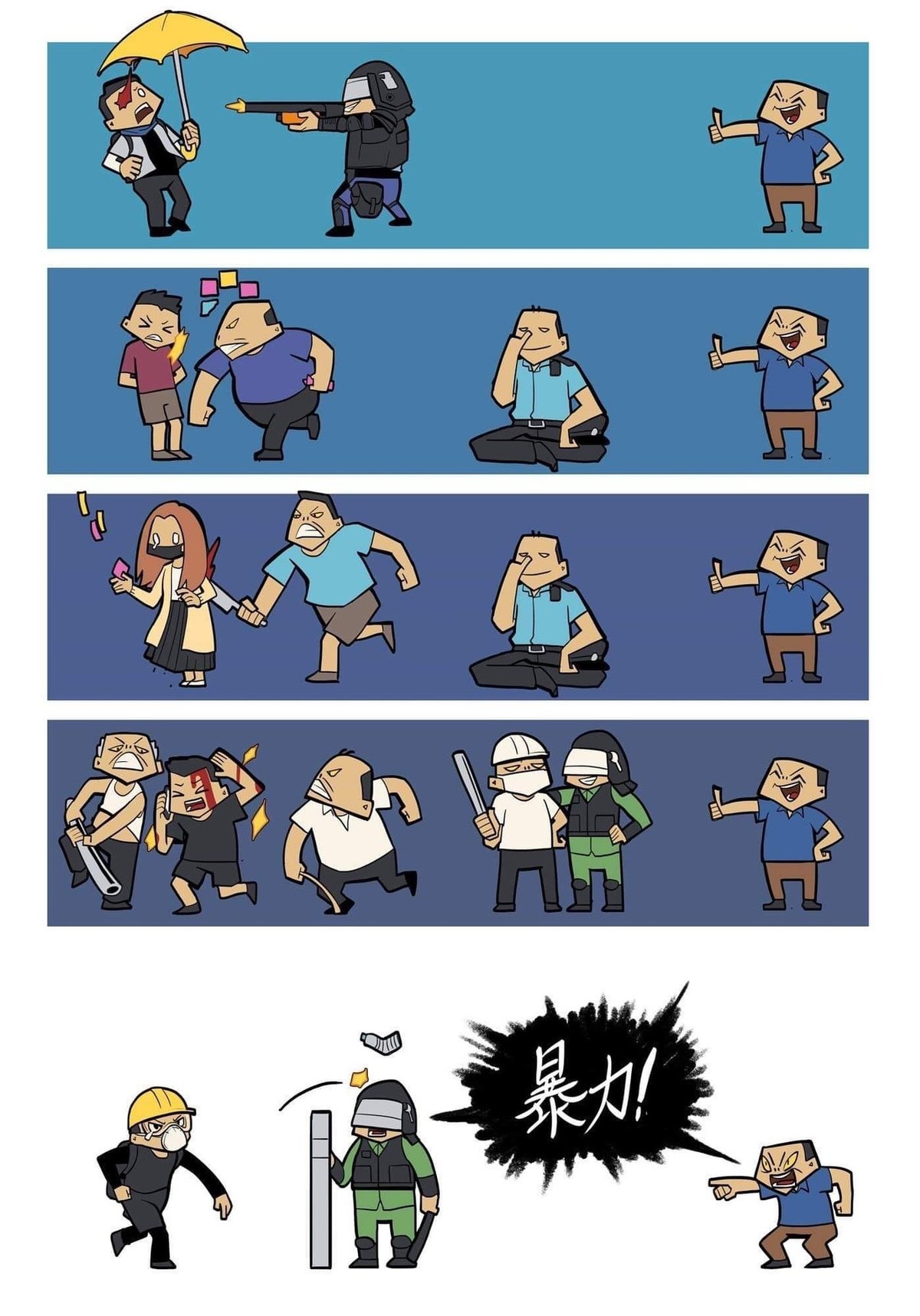

telegramでシェアされSNSを駆け巡った画像の一例。国家と市民の暴力の非対称性について画像でわかりやすく説明している。

例えば絵師と呼ばれる人々(日本ではテレビドラマの名シーンなどをオリジナルの絵にして再現する人々)がデモの現場で起こったことを題材にし積極的に表現を続けたことも、とても重要だ。

あるヒューマンチェーンで起こった微笑ましい出来事も、即座に市井の絵師たちによってネタ化され広まった。

日本語

— uranus (@uranus_4u4) September 11, 2019

Japanese version#香港デモ pic.twitter.com/BqwddWe7UE

LIHKG(連登)

こちらはtelegramの即時的な情報共有に対し、議論をするプラットフォーム。

日本で言うならば2ちゃんねるの進化系だ。

デモにまつわる議論が必要な諸問題について、それを提起し討論。アンケートのような集計機能も備える。この投票結果を参考に、最前線の勇武派たちも民意を反映させながら、行動を決定しブラッシュアップしていく。

これによりデモ隊と香港市民の意識の乖離や分断を埋めるとともに、

意思決定の自由化、民主化、権力の分散に成功している。

リーダーの不在という、日本のオヤジジャーナル世代、BOOMER世代(ベビーブーム世代)には理解しがたい現在の運動体の根源はここにあると言っていいだろう。

日本の「有識者」たちがすぐに鬼の首を取ったように指摘する運動のあさま山荘化、一部の人間による決定権の独占から生じるカルト化については、このLIHKG(連登)の存在が大きな反論材料となる。

すでに現場レベルで、ひとつずつ時代は変わっているのだ。

※補足 AIRDROP

こちらも今年の香港デモで衝撃を受けたツールのひとつだ。(iphoneどうしで画像や動画を共有できるシステム)

デモやオキュパイなどの現場に行くと、誰からともなく、 AIRDROPで次の集会の予定などが飛んでくる。これにより紙を刷ってビラを作る一工程が短縮され情報の伝達はより加速した。

合理性と非合理性のはざまで

しかし、いくらツールが発達していても結局、それを使いこなすのは人間である。

ある30代の香港人女性Cの言葉にヒントがあった。

「私たちの世代は小学校の授業からExcelを学んできたし、個人的にはPhotoshopも小学校から使っていた。そういう人は多いと思う。」

1995年、私が中学生の頃、Windows95の発売があった。

あれから25年。日本ではインターネットを「消費」に使う発想がいまだに主流だが、香港ではネット黎明期から「生産」のために使うという教育がなされてきたようだ。それは金融を経済の主柱とした都市国家として本寸法の道筋であったのだろう。

子供の頃からExcelやPhotoshopを使うことは、実際にその技術を習得するというメリット以上に、優先順位、プライオリティを選び取る力、

合理的な取捨選択能力の基礎を育んだのでははないだろうか?

いきなり古い話になるが、1954年の名画、黒澤明監督の「七人の侍」のなかに、

「野伏せり来るだぞ!首が飛ぶつうのに、ヒゲの心配してどうするだ!」

というセリフがある。

野武士の襲来を前に、小さなことで狼狽える村民を長老が一喝する名台詞である。

これは共同体としてのプライオリティに従い行動せよ。という目的達成のための原理原則を捉えた名シーンだ。

実は私自身、この3年、日本国内のいくつかのリベラル陣営の選挙を見つめたが、このセリフを引用したくなる場面に多々遭遇した。

優先順位を意識し行動する。

日本のリベラル陣営が「正しさ」という驕りとともに忘れがちな行動原理を香港のプロテスターたちは適切に育んでいたのだ。

レジスタンスのエンタメ化

香港の明日のデモの告知が完全にヱヴァンゲリヲンの次回予告な件。

— 大袈裟太郎 (@oogesatarou) September 14, 2019

遊びごころを忘れない香港人たち、素敵です。#香港#HongKong #ヱヴァンゲリヲンpic.twitter.com/yotExXladD

これはデモの呼びかけのために拡散された動画。

我々世代にはお馴染みのエヴァンゲリオンの次回予告を模したものだ。

こういう動画や画像が、毎日絶えずtelegramから発信されSNS上に拡散されていく。日本なら広告代理店が入ったかのようなクオリティ高い表現がプロテスターのイメージを更新していった。

共に歩きたい。混じることがカッコいい。足を運ぶことに肯定感がある。

現場にいてもいなくても、現状に影響を与える窓口が莫大に増えたSNS時代の政治運動。レジスタンスのエンタメ化とも言えるこの柔軟な表現力を日本の政治クラスタも学ぶ必要があるだろう。

be water 若き香港人たちが発明したこの都市型闘争の方法論はすでにカタルーニャ、フランス、インドネシア、チリ、などにシェアされ、世界中に新しい花を咲かせているのだ。

明るい気分になった。

— 大袈裟太郎 (@oogesatarou) December 24, 2019

香港人はこういうの本当にうまい。#HongKongProtest #HongKongers #StandwithHK #SOSHK #FightForFreedom #fivedemandsnotoneless #香港デモ #光復香港時代革命 pic.twitter.com/w4hqwLTLmt

命がけというレッテル

「香港市民はこの反走中デモをきっかけに思いやりや助け合いの心に目覚めた」

と多くの人が口にした。今までの香港人は都会的でクール、他人にあまり興味を持たなかったが、これを機に変わったのだという。

コンビニや個人商店などには、デモ参加者向けに無料のペットボトルが置かれ、

MTRやフェリーの切符売り場には、誰かがまとめ買いした切符が大量に置かれた。忙しく、デモになかなか参加できない社会人世代が、お金のない若い世代向けに無料でプールしてあるのだ。

MTRに警察が介入してからはtelegramを通じて自動車による無料の送迎も盛んになった。

香港市民の結束は今、世代や格差の垣根を超え強くなっている。

「弾圧は抵抗を呼ぶ。抵抗は友を呼ぶ」50年前の沖縄で瀬長亀次郎氏が言ったことが目の前で起こっているような気分だった。

いわゆる日本の「有識者」たちがすぐ引き合いに出す、日本の全共闘から連合赤軍、浅間山荘事件までの先鋭化と分断という終焉について、

私は今の香港をその物差しで見ることは浅はかだと感じている。

彼らは自分の1秒先すら知らないのだ。彼らはいつも地下鉄の路線図とスマホを見ながら、次の行き先を決めるのである。そんな場面に何度も出くわした。

権力を持つリーダーもいない。他人に何かを強いることもない。運動内で強いられることもない。帰りたい時に帰り、来たい時に来る。

自己も他者も縛らず、水のように生きる。

強制性のないところにこそ可能性が生まれると知っているのだ。

そういう意味で、香港の現状は、あさま山荘よりコザ暴動に近いのだと私は考えている。

それは死についてもそうだ。

よく日本のメディアや一部の「有識者」たちは、

「彼らが死を覚悟している」とヒロイックに語りたがるが、

それはアグネス・チョウを香港デモの女神とするのと同じように、外野からの一方的な押し付けにすぎない。ばかばかしいものだ。

そんなファナティックな時代ではない。

POLYU 香港理工大学が警察に封鎖された時、マスコミへの退去勧告を聞き逃した私も一緒に閉じ込められた。

すでに実弾発射警告が出された学内で、唯一の日本人だった私にプロテスターたちは詰め寄ってきた。

「頼む。日本人。警察がメディアを出したということは、彼らは今夜、僕らを殺すということだ。

でも、日本人であるきみが、まだここにいることが外に伝われば、僕らも殺されずにすむかもしれない、、、どうか、外の世界に、きみの存在を発信してほしい。

そして、日本領事館へ電話してアピールしてほしい」

彼らは泣きそうな表情で、私にそう懇願してきた。

緊急です。

— 大袈裟太郎 (@oogesatarou) November 17, 2019

日本語を話せる香港市民からのメッセージです。拡散してください。#香港#PolyU pic.twitter.com/ugTZ8yXzSh

これがその時の動画だ。

そこにいる誰もが皆、必死で生きようとしていた。

命を捨てようとする者などひとりもいなかった。

生き残るための道を探していた。生にしがみついていた。

気づけば、私自身もそのひとりだった。

あの夜、何があったかはまだ書けない。

ただ、あの夜、彼らと一緒に食べたカップラーメンの味と、

「あなたは命の恩人だ」と震えながら、ある香港人がおごってくれたコーラの味は、

生涯、忘れることがないだろう。

簡単に、命がけだ、死を覚悟などと言ってほしくないんだ。

命からがらだよ。這ってでも、下水道通ってでもみんな生きようともがいたんだ。

生きるために、よりよく生きるために彼らが抵抗しているということをこれを読んでいる人たちはどうか忘れないでほしい。

香港のこれから 僕らは覚醒した、きみたちはどうだ?

2019年が終わろうとしている。しかし香港のデモには今のところ収束の気配がない。

30代のある香港人男性Dは言った。

「今は黄色経済圏(黄色が民主派、青が親中派)をより強くするしかない。

デモ隊支持を表明してる店でしか食べない。近くにないときは水で我慢する、笑

そうやって、消費の中から変えていくのが大事なんだ」

確かに黄色の飲食店には連日行列ができていた。今は、どこが黄色の店かすぐにわかるアプリも登場したそうだ。

彼らは多くの犠牲を払ったが、大きな誇りに満ちているように感じた。

それは中国本土、広東省にデモが広がったことも大きい。

「彼らも僕らと同じ、時代革命というスローガンを使っている。僕らは確実に影響し合っている。このつながりは今、水面下で強くなりつつある。

去年の今頃、香港がこんなふうになるなんて、誰も予想しなかったでしょ?

僕ら香港人だって誰も予想してない。笑

ということは、来年、中国が無くなったって不思議じゃないんだ。

まだ、始まったばかりだよ。 僕らは覚醒した。

怖いけど、何もしなくてもどうせ怖いんだから、行動したほうがマシなんだ」

そう言った彼の横顔には、不思議なほど自信が満ちていた。

本当は圧倒的に弱いはずの者たちが、ここまで希望を持って胸を張って暮らしている。今、香港市民たちは漠然とした希望に満ちている。

学習性無気力に支配された日本人たちには理解しがたいことかもしれない。

しかし、僕にはその意味がなんとなくわかる。

僕も同じ空気を吸ったからかもしれない。

それは今の香港に催涙ガス以上に充満する、希望の空気、成功体験に満ちた空気だ。

おれにはできる。私にはできる。という漠然とした明日への信頼。

この空気、そして先ほどのネットを使ったいくつもの方法論。

これは今の日本に、沖縄に、大きく活かせるものだと確信している。

新しい時代。それを切り拓くアイディアと活力が今、香港に満ち満ちている。

通信1679 写真/文/映像 大袈裟太郎

今年も1年お疲れ様でした。

— 大袈裟太郎 こと猪股東吾 (@oogesatarou) December 31, 2019

また、大袈裟太郎JOURNALへの幅広いご支援ありがとうございました。

この半年の香港を2分にまとめた動画を作りました。

2020年も歴史を目撃すべく、

日々を積み重ねて参ります。#光復香港時代革命

香港最前線 取材マガジン #standwithHK https://t.co/4xeoYqQSKP pic.twitter.com/JmONKDaOEj

大袈裟太郎ジャーナルはみなさんの受信料によって支えられている新時代のメディアです。個人からの受信料によって運営することで、忖度のない新しい視点と機動性を維持しています。

引き続き香港取材/可視化を続けます。下記画像の口座から受信料の支援と、ノートからのクリエイターサポートをお願いします。