歴史は創られる「22分の1?」

「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」のキャッチフレーズを考案し、別府観光の父と賞賛されている油屋熊八ですが、大正13年4月に別府市制が施行した翌年に富士山頂に記念標を建てたのは熊八だったのか?

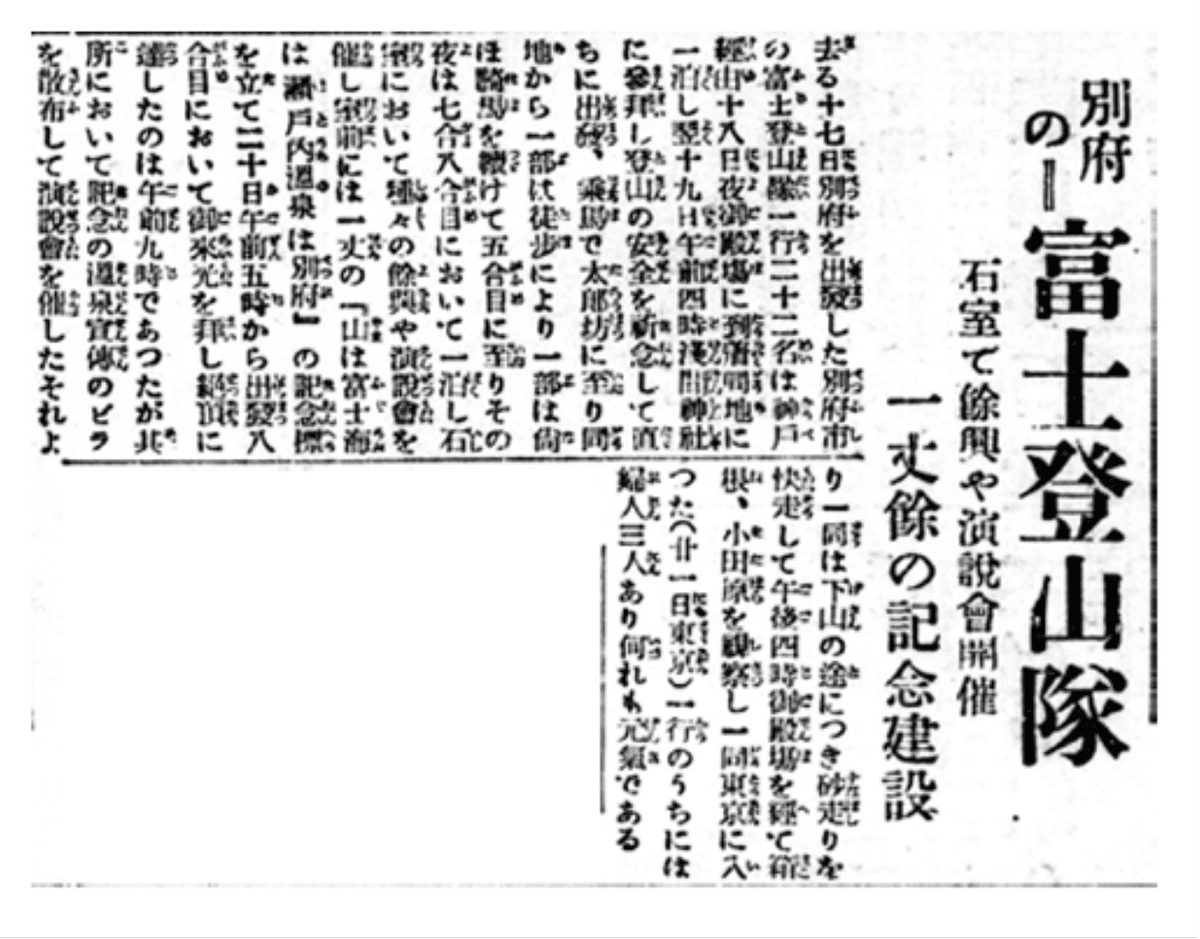

『大正十四年七月二十五日付け大分新聞』によると

七月十九日に富士山七合八合目にある石室(宿泊施設)前で各種の余興や演説会などを行い「山は富士、海は瀬戸内、温泉は別府」と大書し裏に『別府市役所温泉課』と記した八寸角二間の棒杭を設置したと紹介されています。

【7月25日の記事】

「別府の富士登山隊 石室で余興や演説会開催 一丈餘の記念建設 去る十七日別府を出発した別府市の富士登山隊一行二十二名は神戸経由十八日夜御殿場に到着同地に一泊し翌十九日午前四時浅間神社に参拝し登山の安全を祈念して直ちに出発、乗馬で太郎坊に至り同地から一部は徒歩により一部は尚ほ騎馬を続けて五合目に至りその夜は七合八合目において一泊し石室におい― 71 て種々の余興や演説会を催し室前には一丈の『山は富士 海は瀬戸内 温ゆ泉は別府』の記念標を立て二十日午前五時から出発八合目において御来光を拝し絶頂に達したのは午前九時であったが其所において記念の温泉宣伝のビラを散布して演説会を催したそれより一山の途につき砂走りを快走して午後四時御殿場を経て箱根、小田原を視察し一同東京に入った(廿一日東京)一行のうちには婦人三人あり何れも元気である」

大分県地方史研究会の三重野勝人氏は「油屋熊八翁の実像を探る」のなかで「この標柱の文言は熊八の発想になると言われているが、時に熊八は還暦も過ぎ六二歳、登山は凡平に任せている。」と記している。

別府市が誕生した大正12年(1923年)の前年には日豊線が全面開通、大阪~別府の航空路線も開通するなど、関西圏や福岡からの観光客が大きく増えた時代でした。

この時期、別府市議であった荒金作八氏をはじめとする有志三十余名(※)が泉都別府を宣伝するために全国を訪問しており、富士登山もその一環でした。

※油屋熊八伝や梅田凡平もメンバーの一人

油屋熊八伝説の多くは、宇都宮則綱 『回顧七十年』(1965年発行)に基づくものが多く、熊八が一人で別府を有名にしたと思い込んでいる人も多いが多くの人の熱意と行動が別府を日本一の温泉地にしたことを忘れないようにしたい。

参考資料:油屋熊八を深く知るための資料について 別府市教育委員会 秦 広之