子どもを発生させることは善行ではない:トートロジー型出生賛美主義批判

ある思想への批判や擁護がその思想自体ではなく「名前から想起される内容」をめぐって繰り広げられることは珍しくないが、反出生主義ほど「なんとなく生を否定するもの」として暴力的に利用されたり反対に糾弾される機会の多いものはないだろう。なかでもそのピントのずれた反出生主義批判の代表例として挙げられるのは「生を冒涜しておきながら生きているのは矛盾だ」とか「なぜ自殺しないのか」といったものである。

言うまでもなく、「反出生」とは生きることではなく生命を発生させること(つまり子供を産むこと)の是非についての主張であり、この是非をそのまま「生きることそのもの」に対して反映させることはできない。なぜなら、子どもは「生とはかくかくしかじかのものである」との十分な説明を受け、納得のうえで自発的に生まれるのではなく、他人の都合で勝手に生を授かるからである。

しかし、ここにある混同はむしろ注目に値する。つまり、「生の価値」なるものが「出生の是非」と同一線上で語られていること自体が、これらの問題が現実において「連動して」扱われている事実の証拠となっているからだ。

さて、「AはBである」と他人を説得するためには何らかの根拠が必要となる。たとえばデカルトが「我思う、ゆえに我あり」としたのは「我あり、ゆえに我あり」では論理破綻してしまうからだ。

しかし、特権的に「根拠の提示」を免除されるテーゼが存在する。「生命は尊い」である。人間は、「生命は尊い、なぜなら…」と主張する場面に限っては、その根拠として「生命は尊いからである」を引くことを許されている。このように、証明すべき事柄が全く同じ論拠を引く修辞はトートロジーと呼ばれる。

人間の生命にこの特権的な論理構造が許されているのは、ひとつは生まれる前の子どもが豊かな生を送るか悲惨な生を送るかについて親には判断できないという事情があり、もうひとつには「存在してしまった生」としての自己はもはや肯定するほかないという極めて実利的な事情が絡んでいる。

もしも、子どもの生が確定的に悲惨なものになるのであれば、出生は残酷なものとなるだろうし、幸福となることが約束されているのなら、それは善行と呼んでよいかもしれない。しかし、現実にはそのどちらの生を送ることも十分にあり得るので、出生の是非は「子どもを存在させる」という予定された行為のために保留され、仮に「よいこと」の位置におかれる。

トートロジー型出生賛美

出生の是非は、このように「子どもを存在させる主体」である親と、「その生命を直接経験する主体」である子どもがそもそも別人であることに起因して複雑化する。親が子どもに対してどう「幸福になる」ように取りはからっても、その生を直接経験する子どもが「幸福になる」かは全く分からないのである。

この断絶はとうぜん、子どもの生命が「親にとっては尊いもの」であり、その生命の主体である「子どもにとっては苦痛」であるという分裂進行を可能にする。「生命の尊さ」について親が判断することについて、公平性を欠くのはこのような形で「他人の生命の尊さ」を測る部分にある。

「生命は尊い、なぜなら…」という命題の論拠として「子どもはかわいい」というものを持ち出す親は、この点でエゴに閉ざされている。「子どもはかわいい」という形式の生命の尊さは、そもそも子どもが経験しているものではないのである。

この、「子どもの存在ないし、それを発生させる工程」という親目線に根ざした生命肯定の感覚に接続するのが、トートロジー型の生命賛美主義である。

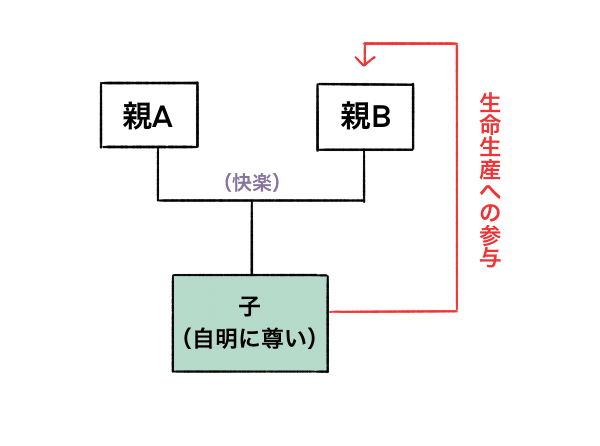

この図は、出生奨励主義、異性愛至上主義といったイデオロギーが内包している「生命の価値を証明するものが生命に依存している」形態の循環を説明している。

この循環系では、親は「説明不要に、自明に尊いもの」であるところの生命を疑問なく、一種の善行として発生させることが許される。親は「子どもを持つことが幸福である」とか、「子どもを発生させることは疑いなく善である」といった思想を吹き込まれ、子どもはその「自明に尊い生命」を親から授かることで一種の「借り」を抱える。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?