ムーミン谷の冬 旧版・文庫・新版の違い

講談社文庫を熟読

ムーミン童話6巻の「ムーミン谷の冬」を熟読し、読了しました。

今回読んだのは講談社文庫の旧版、初版が1979発行のものです。

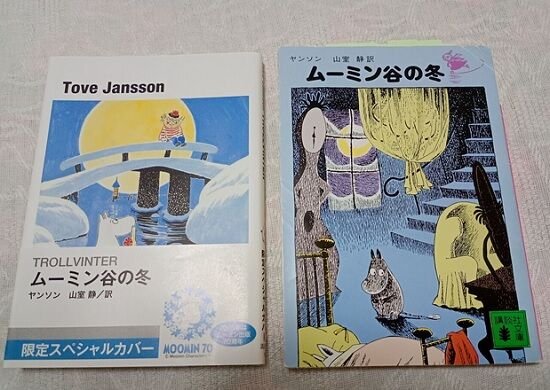

左が講談社文庫限定カバー版(2015 第16刷)、右が講談社文庫旧版(2004 第39刷)。

読んだのは右の旧版で、左の限定カバーの新装版との違いを見つけ出すのも一つの目的でした。

が、一番の目的は旧版をまともに読んでなかったので、しっかり熟読すること。

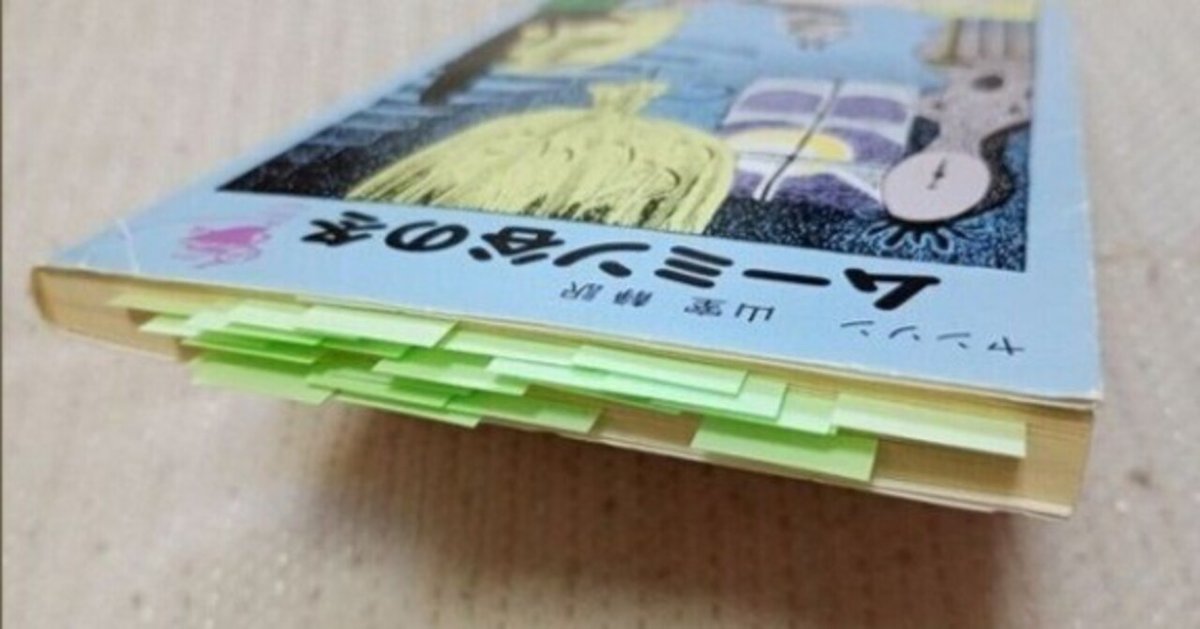

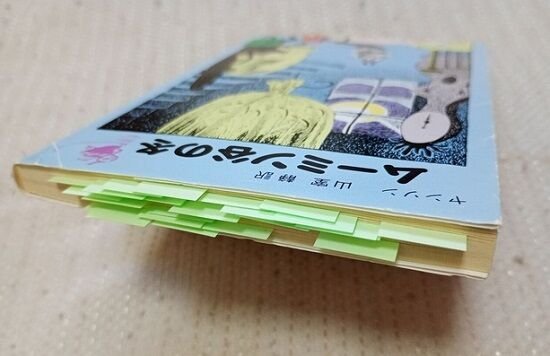

気になった所に付箋を貼っていったら、読了後にこのようになりました。

これでもまだ少ない方です。「ムーミンパパの思い出」なんかはもっと多くの付箋を使いました。

今回の発見は例えば、あのスキーをする明るい人物はブリスクじゃなくて「ヘムレン」なんだ!とか。アニメとコミックの方が印象に焼き付いていたみたいで、ブリスクさんだとばかり。

また「大きなヘムルのヘムレンさん」(P106)なんて表現があったりして、「ヘムル」と「ヘムレン」にちゃんとした区別が?と驚いたり。

他にはムーミン谷で使われる距離の尺度は「マイル」(P12)なのか!とか。

「くそくらえ!」(P47)なんて言葉がムーミン童話の中にあるというのも新鮮な驚き。

ムーミンが実際にしっぽにリボンを着けたことがあるというのも初めて知りました。いや「ムーミン谷の冬」は既読だから知ってたはずなんですが、記憶になかったですね。しかもリボンといっても黒のリボンで弔慰のためでした(P64)。

文庫2冊の違う部分

講談社文庫の新旧2冊を読み比べて、文が異なる箇所を3つ見つけました。

1箇所め。まずは旧版。

「どうも、あんたたちは、そう話ずきじゃあないらしいね。

1箇所め、限定カバー版。

「どうも、あんたたちは、そう話しずきじゃあないらしいね。

2箇所め。まずは旧版。

まるでキルクみたいに、かるがると流されていったっけ。

2箇所め、限定カバー版。

まるでコルクみたいに、かるがると流されていったっけ。

3箇所め。まずは旧版。

(むこうに仲間がいる。友だちになれる、いとこがいる……)

3箇所め、限定カバー版。

(むこうに仲間がいる。友だちになれる、きょうだいがいる……)

他にもあるかもしれませんが、今回違いを見つけられたのはこの3つだけです。

昔はコルクをキルクと言っていたんですね。昭和の言葉か、あるいはもっと前から?

他のバージョンはどうなのか

上の3つの違う部分が、その他の「ムーミン谷の冬」ではどうなってるのか気になります。

文庫旧版の初版発行年の1979年より古い「ムーミン谷の冬」を、私は2冊持っています。

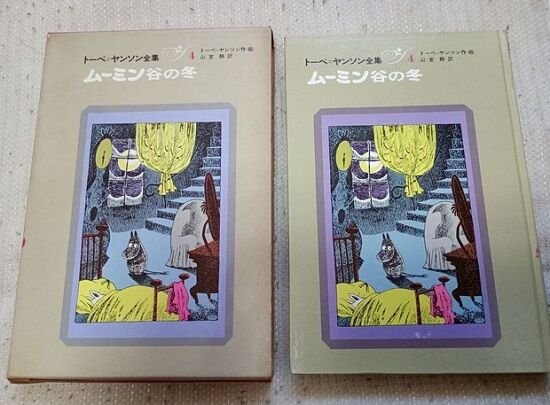

トーベ=ヤンソン全集

まずはトーベ=ヤンソン全集 第4巻「ムーミン谷の冬」(1968/12/30 第1刷)。

初めて全8冊の全集としてシリーズが揃った、名目的なムーミン日本デビューと言える全集の1冊です。本当はもっと古くに刊行されてる物があるんですが、表向きの、実質的な日本デビューと言える全8冊(その内5冊が日本初刊行)、その中の1冊です。

先の3つの部分がどうなっているか確かめてみると、

話ずき(P148)

キルク(P157)

いとこ(P168)

と、文庫旧版と全く同じという結果に。

これだけではつまらないので、文庫旧版と違う部分がないか探してみました。

すると1箇所違う部分を発見。

まずはトーベ=ヤンソン全集。

「そこには、野天の生活がある。晩にはキャンプファイヤーをたき、

同じところ、講談社文庫旧版。

「そこには、野天の生活がある。晩にはキャンプファイアをたき、

またひらがなが漢字に変わっている箇所があります。

トーベ=ヤンソン全集で「かの女の声」(P98)というところが、文庫旧版では「彼女の声」(P83)と変わっていたり、全集で「じぶんの力」(P210)というところが、文庫旧版では「自分の力」(P180)となっています。

少し読んだだけで2つも見つけたので、漢字とひらがなの違いは結構いっぱいあると推察されます。

「かの女」という書き方はいかにも昭和っぽい気がしますね。私が子供の頃もまだ昭和でしたが、このような書き方はしませんでした。時代を感じさせます。または児童書だから「彼」という漢字は難しいと判断されたのか?

またこの1968年の全集は句点のつけ方が現在と異なっています。

トーベ=ヤンソン全集。

「ママ、おきてよ。」

同じところ、文庫旧版。

「ママ、おきてよ」

1968年には、括弧閉じの前に句点を付けていたのが、文庫旧版の初版の1979年には括弧閉じの前の句点は無しに変わっています(「ムーミン谷の冬」は第39刷ですが、所有してる「ムーミン谷の夏まつり」文庫旧版の初版(1979)でも句点は無しです)。

この1968年から約10年後の変化が、講談社だけのルール変更なのか、それとも文学界の潮流だったのか、はたまた日本国全体の変化なのか、ちゃんと調査しないと分かりませんね。

私が子供のころの1980年頃は、作文などでは確か括弧閉じの前に句点を付けてた記憶がうっすらあります。

(追記:その後気になって中学の時の文集(1987頃)を引っ張り出して見てみると、括弧閉じの前に句点を付けていました)

少年少女新世界文学全集27

さてお次は「少年少女新世界文学全集27 北欧現代編」(1964/12/18 発行)。

3つの作品が収録されていて、そのうちの一つが「ムーミン谷の冬」です。

この本はですね、なんといっても「ムーミン」の日本デビューの商品だというのが一番ですね。

「日本初のムーミン童話」というのもあるし、「初めて刊行された『ムーミン谷の冬』」というのもあるんですが、なにしろ今現在2020年代には毎年数限りないムーミン関連商品が発売されるじゃないですか。その第1号、日本初のムーミン関連商品というところですごく価値が高いと思います。もちろん「ムーミンの日本デビュー作」という文学的な位置づけも当然重要であるわけなんですが、やはり毎年何百点も発売され、世界中に一体いくつ存在するか分からないムーミングッズの日本第1号というのがね。非常に価値ある一冊です。

ムーミンバレーパークのオープン当時、コケムスにこの本が展示されていて、私は写真を撮ろうとしたらスタッフに制止されたという思い出も持っているのですが、美術館に展示されるような本を所有している喜びったらないですね。しかもすごく状態がいいです。

この本はいずれ最初からじっくり熟読するつもりなんですが、今は他のバージョンとの違いだけをピックアップしてみます。

まず最初に扱った3つの違いから。

話ずき(P222)

キルク(P227)

いとこ(P233)

と、やはり文庫旧版と全く同じという結果に。

では全集で見つけた部分はどうでしょうか。

「そこには、野天の生活がある。晩にはキャンプファイアをたき、

意外にも文庫旧版と同じという結果に。

ちなみに文庫限定カバー版でもやはり「キャンプファイア」(P150)で、トーベ=ヤンソン全集だけ特別なようです。

1964年から40年経っても4ヶ所とも変わりなしという事実が知れたのは、これはこれで興味深いのですが、やはり変化が見られないのはつまらない、ということでまた他と違う部分を探してみました。

この「新世界文学全集27」は一番最初のムーミンということで、他のバージョンとは違う部分が多くあるのではないかと私は予測しています。

例えば今回一つ見つけたのは、モランの名前。

そんなモーランが、のそのそと山へのぼってくると、たいこも鳴りやみました。

と、最初は「モーラン」だったというのは、「たのしいムーミン一家 復刻版」をお持ちの方ならご存じでしょうが、一番最初の「ムーミン谷の冬」からそうだったんですね。これは訳者が同じ山室静さんだから、というのもあるでしょう。

もう一つ、おやと思う箇所を発見。

「ママでさえ目をさまさないとすれば、ほかのれんちゅうは、やってみるだけむだだな。」

文庫旧版ではこのようになっています。

(ママでさえ目をさまさないとすれば、ほかのれんじゅうは、やってみるだけむだだな)

連中の読みですが、てっきり昔は「れんじゅう」の一択だとばかり思っていましたが、「れんちゅう」とも言っていたんですね。もっと詳しく知るにはちゃんとした調査が必要ですね。

最新版はどうなのか

ここまで来たら、現在最新の訳の新版も見てみましょう。

ムーミン全集[新版] 5「ムーミン谷の冬」(2021 第3刷)を見て、上述の4ヶ所がどうなっているか確認します。初刷は押入れの奥にしまっているので今回は3刷を使います。

話ずき。

「どうも、きみたちは、そんなに話し好きじゃあないらしいね。

「話ずき」と「話しずき」の2パターンだったのが新しくなりました。

一番現代風というか、納得できますね。一番フォーマルでいて、自分でも書くとするならこう書くだろうなっていう。

畑中さんのムーミン新版が素晴らしいのは、ひとりよがりなところが全く無いんですよね。最大限のひろい読者に向けて、みんなが納得するであろうひらかれた訳になっているのが本当にすごいです。

キルク。

まるでコルクみたいにぷかぷかと流されていったのです。

いとこ。

(むこうに仲間がいるぞ。仲よくなれる、いとこじゃないかな……)

限定カバー版で「きょうだい」と変更されていたのでてっきり正しい訳に変更したのかと思ったら、「いとこ」が原語に忠実なのだと判明しました。でもこの文の前の方ではめそめそはオオカミを「兄たち」と呼んでるんですよね。これは原語版が元からこうなんだ、というのが真相のようです。

キャンプファイア。

「そしたらきっと、手つかずの自然の中ですごすんだな。夜になったらキャンプファイアをして、

「キャンプファイア」は56年経っても「キャンプファイア」でそのまま健在でした。

しかし「キャンプファイアを焚く」から「キャンプファイアをする」と使い方が変わっていて、やはり言葉は変化していくものだという事を改めて知ることができました。

終わりに

今回1964年の「少年少女新世界文学全集27」を持ち出してみましたが、2015年の限定カバー版と、そんなには変わってないんだな、ベースの文は基本同じなんだなってことを確認できて、すごくムーミンの耐性の強さを感じました。時代を超越した文学作品なんだなっていうのと、山室静さんの訳がそれだけ凄いということですよね。

でも現在畑中さんの新しい訳があり、こっちも既読なんですけどあまり深掘りはしていないので、今後じっくり比較することがあれば、その時が楽しみです。