【鉄拳デビュー〜ゲーマー流勉強法 】先生のことをお話しします 自分史6

こんにちは。

今日は僕がゲームしながら成績上位に居続けることができた原因のお話になると思います。

前回までのあらすじ

ゲーセンで出会ったいろいろな大人たちとお話しすることで

学歴や成績=幸せ

ではないということを知りました。

でも僕はその中でも勉強はある程度の成績は出し続けていました。

偏差値60以上あればまぁ問題ないだろうという個人的な考えですが、

それは高校に入っても変わることはなく維持されることとなります。

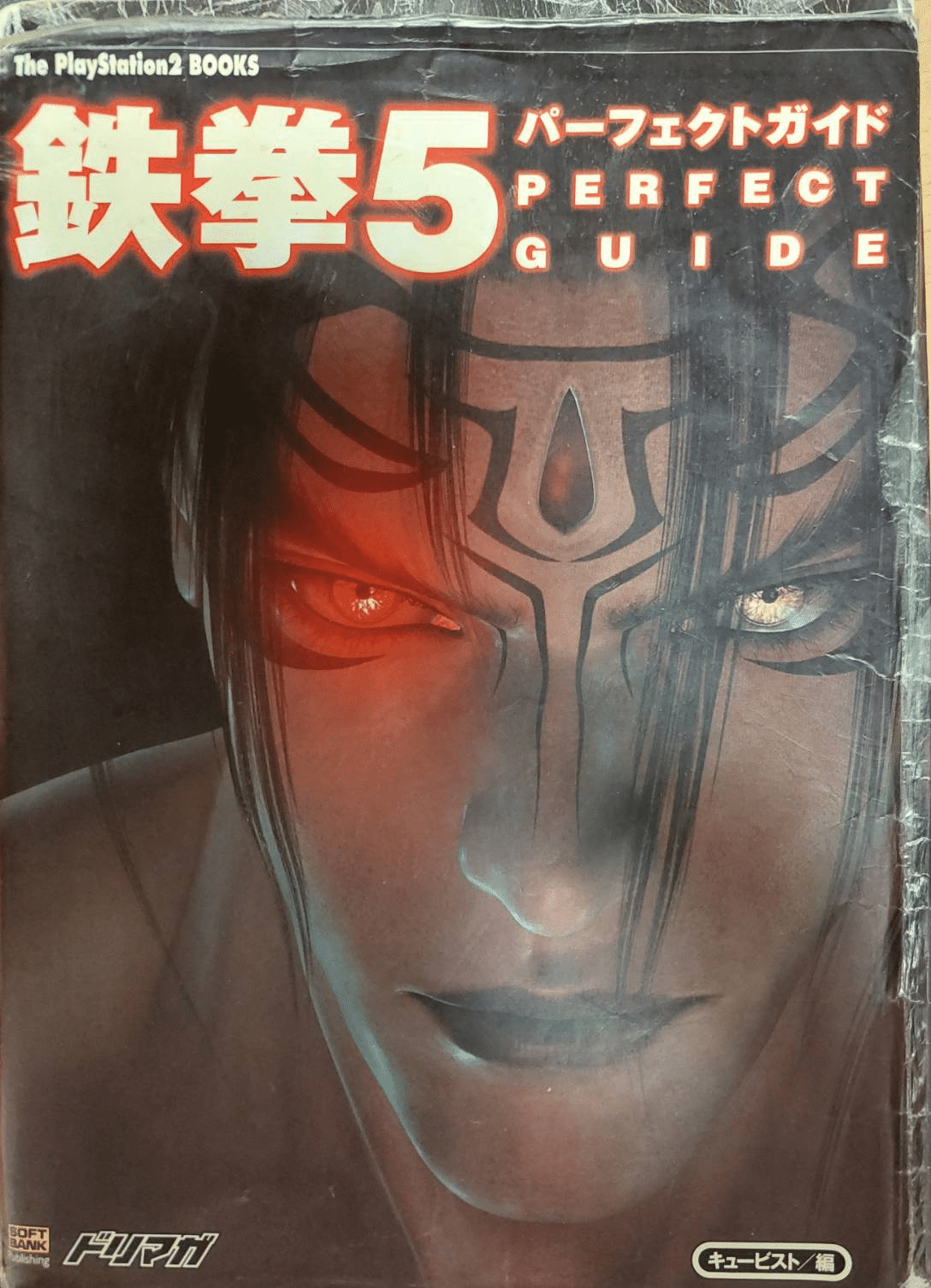

攻略本のデータを見てシステムを知る

何事をするにもしっかりと説明を聞いてやりたいタイプの先生は

しっかりシステムを勉強してからやりたいです。

少し格闘ゲームの話をするのですが、

格闘ゲームはフレームという単位で時間を数えており、

技にはそれぞれ発生フレームや硬直のフレームという時間があります。

このフレームという時間を表す単位で先に攻撃があたったり、

確定で反撃をすることができたりするのです。

そのすべての技のフレームが載っていたので、これをずっと見てました。

つまり相手の出した技のフレームをある程度頭にいれて闘うようにしたということです。

自分の攻撃が発生するフレーム、相手の硬直のフレーム

それを足し算引き算することで、こちらの行動が相手にあたるのかどうかを考えていたんですね。

実はこういうことは格ゲープレーヤーはほとんどがやっていると思います。

1フレーム=60分の1秒の世界で生きてる人々が頭悪いわけがない

攻撃が間に合うか間に合わないのか、当たるのか当たらないのかは

勝敗にかなり直結する問題なのです。

それを一瞬の判断で脳みそから引っ張り出したり、思い出したりして

闘っているのです。

ただただ、覚えているだけでなく、その一瞬の中で覚えたことや

考えてきたことを実践しなければなりません。

勉強よりもはるかに難しいです。

格闘ゲームは相手も動きます。

距離感もキャラを動かすからいつでも密着というわけでもありません。

そもそも技を空振りさせられることもあるのです。

勉強と違って相手も考えるし、相手も動く

格闘ゲームに限らず、対戦ゲームをやっているなら当然なのですが、

相手も人間だし、相手も考えてます。

学校のテストの問題のように動かないわけではなく、

問題も勝手に試験中に変わったりもしません。

しかも何が出るのかも先に教えられてます。

こんな有利な対戦カードはないと思うんですよ(´。ω゜)カッタナ

競争相手は同い年、相手は大人でもなければ先輩でもない

しかも相手は自分と同い年のことがほとんどです

ゲーセンで生きてきた僕は対戦相手はほぼ全員大人でした。

学生だから学生としか戦えないわけでもなく、大会だって大人こども関係ありません。

それは筋肉や骨格で勝負が決まるわけではないゲームのいいところではありますが

中学生高校生が大人と同じ土俵で闘う機会って意外と少ないと思うんですよね(´。ω゜)

さらにゲーセンで毎回プレーするときにお金がかかっている

今はe-Sportsと呼ばれるものは多くが基本プレー無料ですが

ゲームセンターで稼働しているゲームは毎回100円を支払ってやってます。

つまり負けるとお金が減ります。

失うものがあるので、何も考えずにぼーっとするわけにいかなかったのです。

お小遣い制で生きている中学生と高校生の僕はそうでしたね。

投げ抜けを覚えるためにCPUにランダムに攻撃させた

そして最も自分が勉強などに応用できたゲームの遊び方がこれです。

投げ抜けと呼ばれるこの要素は格闘ゲームを語る上では外せません。

鉄拳という格闘ゲームにも投げという要素がありまして、

ガードができません。

しかしその投げを抜けることはできるんですね。

掴まれてから一定時間以内に特定のボタンを押す、ということなのですが

なれないとまず反応ができません。

さらに反応が遅いとボタンを仮に押せても間に合わない

という絶妙な時間だったんですね。

鉄拳の場合は相手の手を見ると投げ抜けのボタンがわかるようになっている。

鉄拳というゲームは相手の手が

右手が前

左手が前

両手同時

このいずれのモーションで掴まれているかで

投げ抜けのボタンが決まっています。

右手が前なら△

左手が前なら□

両手同時なら△と□同時入力

これで投げを抜けてノーダメージにすることができるのです。

なので「投げハメ」というのは昨今のゲームでは存在しません。

昔のストリートファイター2にはあったんですけどねww

鉄拳の投げの発生は5分の1秒で、大体の人はギリギリ見てボタンが押せる速度です。

中には6分の1秒のキャラや、両手同時なのにボタンが違うという特殊なキャラもいましたが、ここでは割愛します(´。ω゜)

そして、投げられてから少しだけ投げ抜けの猶予があるので

その間に特定のボタンを押して投げを抜けるのです。

これを練習するために

CPUに3種類の投げをランダムに出させるように設定して

ひたすら練習していました。

なれてきたら「投げ以外の行動も出させて」

投げにだけ反応して投げ抜けをし、

それ以外の行動にはその行動用の対策の行動をするようにしました。

投げ抜け練習は1日でできるようになるわけではない

やらなくても読んでいたら予想はつくと思いますが、

こういう練習は反復が大事で、体になじませるまで続けることが大事です。

さらに練習でできたからといってゲーセンでの対人戦ですぐできるようになるわけではありません。

当たり前ですね、実践は実践の緊張感があるのですから

しかし、それを乗り越えたときに圧倒的な成長を実感するのです。

さらに対戦相手からも驚かれます。

非常に目に見えて成長したことが結果として現れるからです。

何年と鉄拳をしてなくても

久々にやったときは完全に反応して投げ抜けができたときは

「身体に染み付いた動きというのは忘れないものだな」と実感しました。

僕はこの経験を勉強に活かしただけなのです。

そして多くの学生が勘違いして意味不明にイライラしたり

謎に嘆いたりしているんですが

勉強も対策は1日でできるようになるわけではないんですよ!

大好きなゲームですら何日も何度も何度も練習して

実践でそれでも何回も失敗して

悔しい思いをして

それでやっと投げ抜けという対策ができるようになったのですが

勉強も一日や1回の授業で対策ができるようになるわけではないんですよ(´。ω゜)アタリマエダヨナァ?

でもこれを全然理解してなくてイライラする中学生がけっこういますよね。

すぐにできないからと才能がないとか言い出したり

先生はもともと頭いいでしょとか言ったり

これは人の努力を否定する言葉なので、これだけは僕は厳し目にお叱りをします。

1回で何でもできるようになると思っているなんて考えが甘いのです٩( 'ω' )و

だから自分の苦手を対策するなら3つくらいの問題集の問題をやらないといけません。

この問題が何について聞いているのかも最終的にはヒントなしで

気づく嗅覚が必要なのです。

格闘ゲームの投げ抜けと同じ

他の技や他のことを考えながら

突然相手の投げのモーションを見て投げ抜けをしなければなりません。

あるいは、投げをする相手の前兆を見抜いて頭にアンテナ張っておくとかそういうことをするのです。

この感じ、次はこれを聞いてきそうだな

って試験問題も予想つくくらいにはやってないと

本番や実践では役に立たないのです。

実践で役に立つのは「速い脳」

まぁね、あの、実際試験というのは

問題は動かないし、時間もあるので、

じっくり考えて思い出す時間もありますよ(´。ω゜)

ただ、格闘ゲームは秒単位で状況は変わるので、

え~っと、もしこうしてきたらこうして~

とかのんびり考える時間はないからこそ

すぐに気づく、そういう「速い脳」を鍛えることができたんだと思います。

そしてこの方法で安定して偏差値60以上を出し続けて、高校に入学するわけです。

最高で高校では学年3位、男子で学年1位を取る僕は高校でもゲームを辞めることはなかったのです。

むしろゲームをしているから効率よく、確実に点数になる勉強法を身につけられたと思っています(´。ω゜)

というわけで僕の勉強スタイルでした。

次回は高校に入ってから部活でいじめられてた話などをしようと思います。

僕は残念ながら部活のメンバーには恵まれなかったんですよねww

ゲーセンでは素敵な大人の方々に恵まれた代償ですかね?www