ファッション美術館が東京にできたらどうなるだろう?

ユイマナカザト記事第3弾後半。

引き続き、「ファッションとアート・ファッション展の意義」がテーマです。

今回は、前半よりさらに深く、「日本のファッションデザインとアーカイブ作り」について掘り下げていきます。

ユイマナカザトのエピソードとして、こんな話があります。

中里デザイナーは、ブランドがヨーロッパに進出する上での問題として、海外でよく「なぜ、日本のメディアでの露出が少ないの?」と指摘されると話しています。

海外で発表するコレクションについて、実は、日本人視点から国内メディアに取り上げられることは意外と多くはないそうです。

一方で国内のアーカイブ美術館はどうかというと、日本のファッションに関するファッション専門の美術館は珍しく、意外と東京にもありません。

(京都にはKCIギャラリー、神戸にはファッション美術館があります)

「日本のクリエイションの面白さを伝えるミュージアムを作ったらどうだろう?」

その重要性を投げかけ続けたデザイナー・三宅一生氏の取り組みと、海外のファッション美術館の取り組みをヒントに「日本からの発信力」について考えていきます。

三宅一生の日本のデザインアーカイブ創立への熱意

三宅一生デザイナーは、日本のデザインを保存・展示するアーカイブ創設の必要性を、もっとも熱心に提唱したひとりです。

その意思の強さは、三宅氏自身による新聞の寄稿文からも伝わります。

先人たちが遺したすばらしいデザイン遺産を保存・紹介し、未来に向けて同時代の動向も示す「デザインミュージアム」をつくろう。一つの大きなシンボルとなって、世界各地からたくさんの人々を引きつけてくれるはずだ。日本の企業にも、自社のアーカイブ・デザインをつくることを真剣に考えてほしい。系統だったデザイン・アーカイブをつくるのは生半可な仕事ではない。個人、あるいは一デザイナー事務所の力には限界があり、そして永続性がない。すぐれたデザインの伝統を保存・紹介する美術館づくりに、行政、民間、皆で力を合わせてすぐにでも取りかかろう。そこから、次の時代が生まれてくるものと確信している。

三宅一生氏のこの寄稿には多くの賛同の声が届き、これが発端となり、デザインミュージアム「21_21 DESIGN SIGHT」が2007年に設立されました。

アソシエイトディレクター 川上典李子氏(参考)

また、以前株式会社イッセイミヤケの社長を務め、三宅氏と親交の深かった太田伸之氏は、「とにかく、若い連中にチャンスをやろうよ」と話し合っていたといいます。

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構(現在太田氏が理事を務める)の創設について、「日本のファッションデザイナー同士の団結の必要性を感じたから」と話しています。

「なぜ日本はバラバラでやっているのか。結束することで社会にたいして発信できるのです」

「(三宅・山本・川久保氏に対して)世界を引っ張っているデザイナーとして、集まって後進のために協会をつくって、次の人たちに道を開けてやることや、社会に対して定義づけをする、発信するということ。当時は海外から色々な人が尋ねてきても、案内する場所がありませんでした。そのため国際交流はできませんでした。デザイナーとして発信しようと言ったのです。」

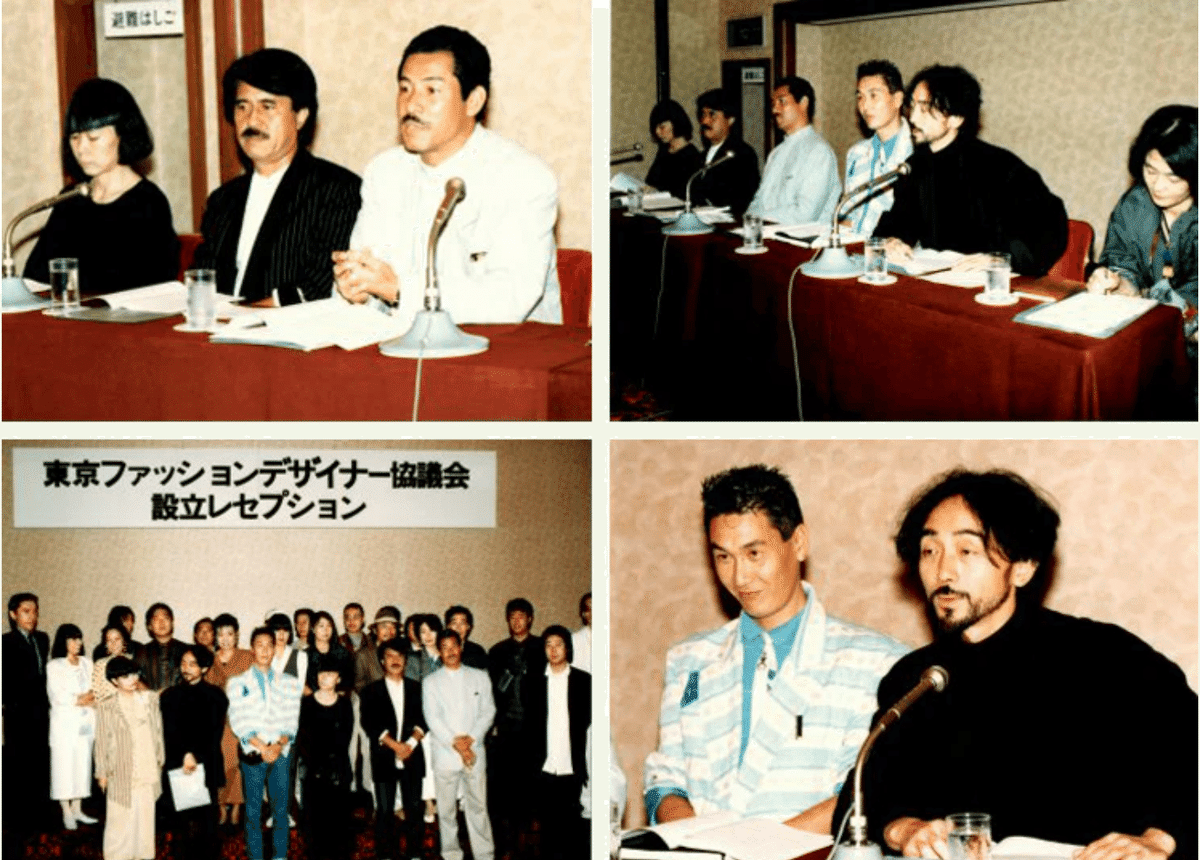

実際に1985年には、三宅一生を代表幹事に、川久保玲氏・松田光弘氏・森英恵氏・山本寛斎氏・山本耀司氏の6人を発起人として、多くのファッションデザイナー集結のもと、東京ファッションデザイナー協議会が実現しました。

三宅一生氏のデザインに対する考え方については、こちらの本に詳しく書かれています。

パリ・ミラノ・フィレンツェ ファッション都市にある専門アーカイブ美術館

フランス(パリ)、イギリス(ロンドン)、アメリカ(ニューヨーク)、イタリア(フィレンツェ、ミラノ)には、衣服をテーマとした有名な美術館があります。

公立の美術館もあれば、ブランド企業による独自の民間の美術館もあります。

グッチやフェラガモの拠点として知られる、イタリア・フィレンツェ。

そのファッション都市には、ピッティ宮殿には、モードと衣装美術館(The Museum of Costume and Fashion)があります。1983年に創設された、ファッションの歴史とその社会的意義に特化したイタリア初の公立美術館です。

宮殿で着用されたコスチュームから現代まで、イタリアでの社会的な動きや、フランス、アメリカ、日本など海外から受けた影響など、時代の流れに沿ってとてもわかりやすく説明しています。

各展示作品には「MADE IN ITALY」かどうかもはっきり書いているので、イタリアの製作技術力にも注目できるようになっています。

また、コレクションにはコムデギャルソンやイッセイミヤケの作品も展示されています。ヨーロッパの長いファッションの歴史において、20世紀後半に日本人デザイナーの革新性がどう影響を与えたか、社会的な背景もふまえて大まかに理解できる展示になっています。

パリにある民間のアーカイブ美術館の例では、イヴ・サンローランやアライア、ルイヴィトンなど、ブランドが独自でアーカイブをもっています。

中でも、フィレンツェにあるサルヴァトーレ・フェラガモ美術館は、ヨーロッパのファッション研究者の中でアーカイブの質が高いと評判です。

「創設者とブランドの歴史を保存し、広めることが目的。過去の経験や証言を展示し、

現代の生活についての対話や思考を刺激し、影響を与えることを目指す」

天文学・科学技術・哲学・神智学の専門書まで幅広い

ニューヨークにはファッション教育に特化した専門美術館がある?

ニューヨークには、ファッションを学ぶ学生の教育を目的として作られた美術館、「The Museum of FIT」があります。

名門公立学校・ファッション工科大学(FIT)に附属する美術館で、ファッション研究のPh.DをもつValerie Steele氏のキュレーション、ディレクションによる美術館です。

ディレクター・Valerie氏

教育を目的としているため入場料は誰でも無料で、ファッションに興味がある人が誰でも学ぶことのできる貴重な美術館です。

一般のファッションに興味がある人から、ファッション学生、研究者まで、幅広い人向けの教育につながるように工夫をして運営されています。

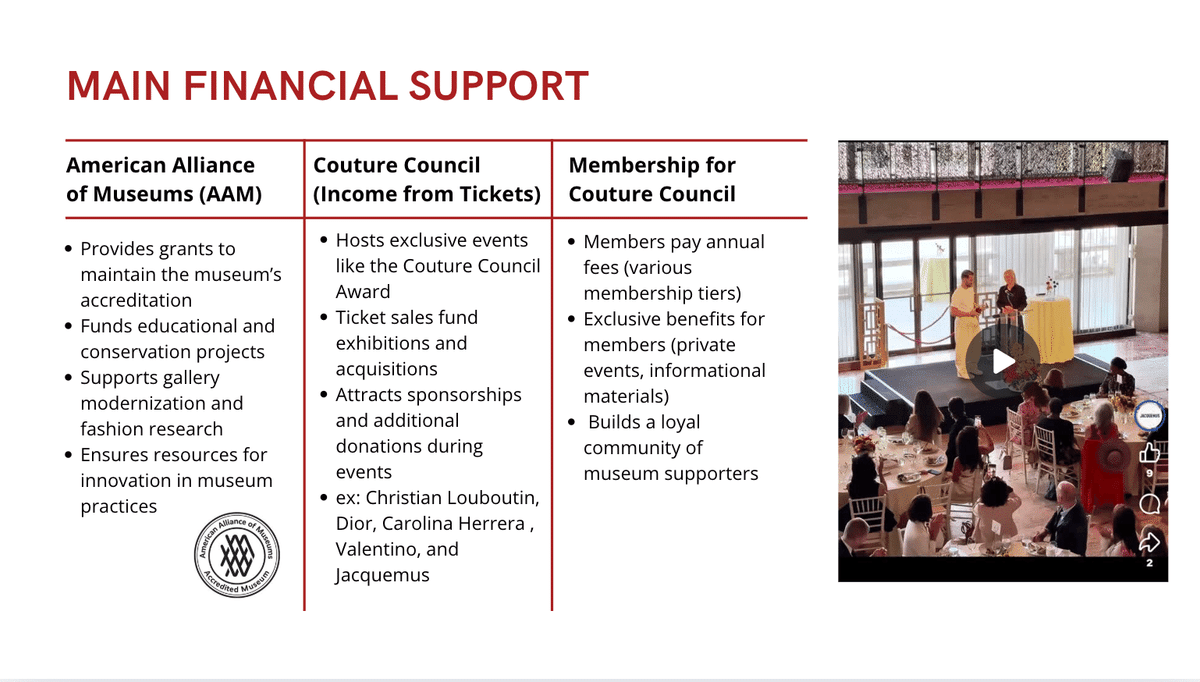

運営のための主な収入源は、デザイナー表彰イベント「Culture Council Award」のチケット販売、メンバーシップ、アメリカの美術館支援のための非営利団体(American Alliance of Museums)からの補助です。

また、簡単には美術館に来られない人向けに、オンラインアーカイブも用意されています。

シンポジウムの定期開催など、ブランドのクリエイティブ側(デザイナーなど)や研究者の間の議論の機会を作り、YoutubeやPodcastをうまく使って世界中のファッション学習者に届けています。

例えば「ファッションデザイナーの作品の保存と、アカデミアによる研究の意義」をテーマとした議論が、オンラインで誰でも視聴可能となっています。

「Fashion Culture Program」

公共アーカイブ機関としての主な運営コストの収入源

クリティカルシンキングのためにあるべきと考えます」

東京にミュージアムができたら? 今語りたい、日本からの発信力

「The Museum of FIT」のValerie氏は、日本のファッションデザインとアートについて、こう語ります。

"Poiret believed that fashion - or at least HIS fashion - was art.

The artification of fashion is something that began in France even before Poiret and that continues today. Poiret played an important role in presenting fashion as art. That was another way that he was different from Chanel who said, fashion is not art, not a tragedy or a painting... it's a business and a part of everyday life. It's very difficult these days to say that fashion is art, because it seems pretentious. But there is also a Japanese approach that doesn't make a distinction between the applied and fine arts. So, for Japanese designers, in a sense there is a continuum. I would say, from Bourdieu's perspective, certain things (like Classical music and Old Master paintings) have long been accepted as art and in the past few decades other categories, (such as Jazz and photography) have come to be accepted as art. Not all fashion will ever be considered art. But increasingly certain types of avant-garde fashion are considered art, due to their ideas and emotional depth."

「ポワレ*(フランスの伝説的なファッションデザイナー)は、ファッション、少なくとも彼のファッションは芸術であると信じていた。ファッションの芸術化は、ポワレ以前のフランスで始まっており、今日でも続いている。ポワレはファッションを芸術として提示する上で重要な役割を果たした。これは、ファッションについて「芸術ではなく、悲劇でも絵画でもない…それはビジネスであり、日常生活の一部だ」と述べたシャネルとは異なるアプローチだった。

今日、「ファッションは芸術だ」と言うことは難しい。しかし、日本には応用芸術と純粋芸術を区別しないアプローチがある。日本のデザイナーにとっては、一種の連続性が存在していると言えるだろう。ブルデューの視点から見ると、クラシック音楽や古典絵画のようなものは長い間、芸術として認められてきたが、近数十年でジャズや写真のような他のカテゴリーも芸術として受け入れられるようになってきた。すべてのファッションが芸術と見なされることは決してないが、先進的で前衛的なファッションの一部は、そのアイデアや感情的深さによってますます芸術として評価されつつある。」

*Paul Poiret (1879年~1944年)-

女性ファッションのコルセットを廃止し、体を締め付けない自由なシルエットのドレスを提案した。デザインには、オリエンタリズムを取り入れた。

Alaïa and POIRET: Exploring Fashion Heritage より

Azzedine Alaïa財団出版

筆者により翻訳

国際的な視点からファッションの歴史を語るとき、また「ファッションとはアートか」というありふれた疑問を語るとき、日本のファッションデザインは無視できない、影響力のある存在です。

さらに、近年では日本国内でも、日本のアイデンティティに立ち返る若いデザイナーが増えています。

伝統衣装に象徴される色使いや地方テキスタイルの技術から、ギャルなどに代表されるファッションカルチャー、革新的な70年代以降のファッションデザイナー、現代のサステナブルな生地開発まで、日本は独自の衣服文化に富んでいます。

たくさんの観光客が海外から来る今だからこそ、「もし東京に日本のファッションデザインを深く知られる美術館ができたら?」と想像すると、面白い変化が起こる気がしてワクワクしてきます。

これからは日本人の視点から、日本のファッションを発信していくことを語り合っていきませんか?