映像におけるフリッカーについてのメモと疑問

映像におけるフリッカー現象について最近の疑問についてのメモとそれに対する答えを知っている方いましたらぜひご教授ください。

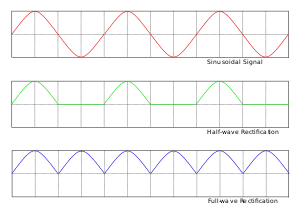

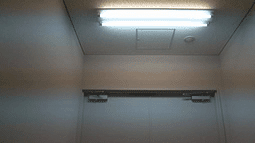

今回取り上げているフリッカー現象というのは蛍光灯などの人工光環境における、カメラなどで撮影した際の映像に起きるちらつく現象のことを指していてます。イメージとしては以下のようなかんじです。

上の映像で起きているフリッカーは画面全体or光源の光がちらついてフリッカーを起こしているが、他にも縞模様のようなフリッカーが起きることもあります。これらの原因は異なり、それらの詳細についてメモしていこうと思います。

疑問点

長くなると何を言いたいのか分からなくなるので、先に疑問点を上げときます。

HMIなどのバラストにおけるFF(フリッカー フリー)で動いているものは、矩形波を使っていてフリッカー率が少なく、sin波などと比べて光源のフリッカーが少ないという意味なのか?

HMIなどのバラストにおけるFF(フリッカー フリー)は75Hzで動いているものはこれは映像撮影におけるフリッカー フリー(フリッカーの除去)を意味しているものではなくて、人体の視覚にとってのフリッカー フリーを意味しているものなのか?

75Hzのフリッカーフリーは、PALにおける25fps撮影のHS撮影の時においてのフリッカーフリーという意味ではなのか?

75Hzは、舞台などの実際のその環境の光を直接視覚で感じる場合には、意味をなすものなのではなのか?

フリッカーが起きない条件を計算式とかで理論化している参考文献はどこ?

HMIのシンクロモードといわれてるものは何?

電源周波数と点灯周波数

今から話すさまざまなフリッカーにおいて、そもそもの基礎的な部分として一応電源周波数についてもメモしておきます。

日本では50 / 60 Hzの二つの交流電源周波数が使われているため、

それに伴い、基本的には照明は100Hz / 120 Hzで点灯している。

なぜ、電源周波数に対して倍で光っているのかはグラフを書くとわかる。

ピークが1周期の間に二回来ているため、そのときに一番光っている。

つまり一秒間に50Hzなら100回のピークのときに強く光っていることとなる。

白熱電球やハロゲン電球、蛍光灯やHMIといったものは基本的にAC電源で動作するため、100回、120回ピークがくることとなる。

AC DC変換

LEDは直流でしか動作しないため、AC電源と繋いでるLEDの間にはAC-DC変換を行なっている。ただ、そんなきれいに直流に平滑されるわけではないので基本的にはDCであってもちらつく原因は残ることとなる。

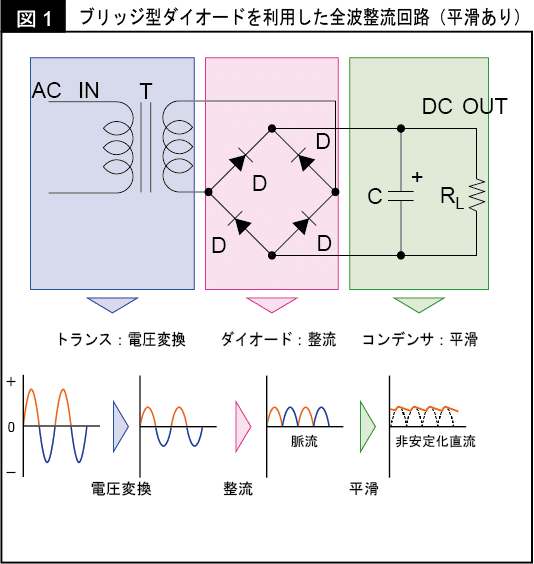

整流

ダイオードなどを使って、全波整流を行う。

単相ブリッジみたいなのが一般的でわかりやすい。

[引用画像] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E6%B5%81%E5%99%A8

平滑

コンデンサを使って、全波整流を平に直流化していく。

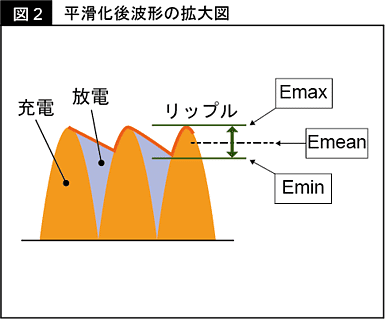

平滑後の波形に対して、若干のがたがたの部分をリップルと呼ばれる。

この最大値と最小値の差と平均値の比をリップル率と呼ばれる。

リップル率 : ( (Emax - Emin) / Emean ) * 100

照明におけるフリッカー

カメラやモニターといったその段階ではなく、そもそもの照明の点灯段階で、ちらつき(フリッカー)が起きることもある。多くの照明器具はAC電源を使って、ACのまま点灯に使ったり、ACをDCに変換して点灯させる。どちらにおいても電源におけるACがフリッカーを起こす根本の原因となってい

る。

この電源波形が変化することによって、光の出力の波形も単位時間によって変化していき、それがちらつきとして感じる。

イメージとしては以下の感じ。

※この先の話で混合しやすいことととして、必ずしも、そこに流れる電流の波形が、光としての照明の出力にはなっていないことに注意。

(電源波形と照度波形)

具体例としては以下のPDFが分かりやすい。

https://www.nacinc.jp/wp-content/uploads/2014/12/b105636fc67ac7104ca8f1ba28907fda.pdf

フリッカー指標

Flicker metrics

照明光自体にちらつきが起きていないを数値的に表す指標がある。

照度における指標

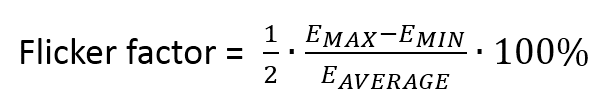

フリッカー係数

Flicker Factor

The flicker factor represents the flicker content in the light source. It computed by the maximum-to-minimum ratio of the illuminance. A flicker factor is 0% shows the light source is an absolutely constant flicker-free output. On the other hand, if the flicker factor is 100%, that means the light extinguishes entirely at its minimum.

The flicker factor represents a number expressing the flicker amount of the light source, or more precisely: the maximum-to-minimum ratio of the illuminance. It is independent of the average light power (the measured f-stop). A flicker factor of 0% represents an absolutely constant flicker-free light output, a flicker factor of 100% means, the light extinguishes entirely at its minimum.

おそらく、光源に対して含まれるちらつき度合いを表す指標として定義されている。照度Eに対してのEmaxとEminとその平均値Eaverageを使ってFlicker factorと呼んでいるみたいだが、

実質この後のFlicker Percentと式変形すれば一緒になるのでほぼ意味としては表している指標なのではないかと思われる。

※Eaverage = (Emax + Emin)/2とする。

基本的には、数値が高くなるほどフリッカーが起きる光源だということを表していて、

0%は完全なるフリッカーフリーな状態を表しており、100%のときはEminの時に一度完全に消灯している状態を表している。

周期波形における指標

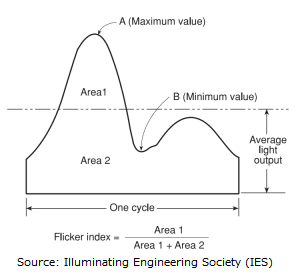

仮に以下のような波形で照明が光っているとする。(横軸時間、縦軸光量)

1周期を表している図。

フリッカー率

Percent Flicker

上でも述べたが、Flicker Factorと実質同じ式を使っているが、こちらは1周期の波形に対しての相対的な指標として定義されていると思われる。

だが、実質Flicker Factorと思ってもほぼ問題ない。

こちらも基本的には、数値が高くなるほどフリッカーが起きる光源だということを表していて、

0%は完全なるフリッカーフリーな状態を表しており、100%のときはEminの時に一度完全に消灯している状態を表している。

光源の出力における周期変動の相対的な尺度(すなわち、変調率)。

フリッカー率=100×(A-B)/(A+B)

0%~100%。フリッカー率が低いほど、フリッカーは実質的に小さくなる。

Also known as flicker percent, is a relative measure of the cyclic variation in the amplitude of light. The lower the percent flicker, the less substantial the flicker.

フリッカーインデックス

Flicker Index

平均光出力レベルを上回る領域の、1サイクルの光出力曲線下の総面積に対する比率。

フリッカーインデックス=Area1/Area1+Area2

0〜1。フリッカー指数が低いほど、フリッカーは実質的に小さくなる。

具体例として、

LED電球のフリッカー率やフリッカーインデックスを測定している例は以下。

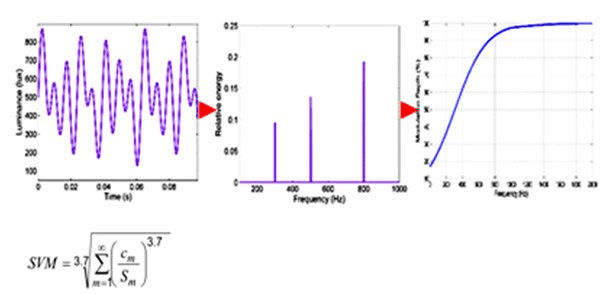

ストロボ効果の視認性指標

SVM

Stroboscopic Effect Visibility Measure

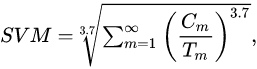

光の波形を時間領域から周波数領域にフーリエ変換で変換する。

その重みづけされたフーリエ成分の総和で表すのがSVM。式は下。

Stroboscopic Effect Visibility Measure. Switch a light waveform from the time domain to the frequency domain by Fourier Transform. SVM shows the summation of weighted Fourier components.

SVM < 1: Flicker is not visible

SVM = 1: Flicker is just visible

SVM >1: Flicker is visible

where Cm is the relative amplitude of the m-th Fourier component (trigonometric Fourier series representation) of the relative illuminance (relative to the DC-level);

Tm is the stroboscopic effect contrast threshold function for visibility of stroboscopic effect of a sine wave at the frequency of the m-th Fourier component (see § Visibility). SVM can be used for objective assessment by a human observer of visible stroboscopic effects of temporal light modulation of lighting equipment in general indoor applications, with typical indoor light levels (> 100 lx) and with moderate movements of an observer or a nearby handled object (< 4 m/s). For assessing unwanted stroboscopic effects in other applications, such as the misperception of rapidly rotating or moving machinery in a workshop for example, other metrics and methods can be required or the assessment can be done by subjective testing (observation).

白熱電球は他の照明と比べて比較的にフリッカーが構造的に起きにくい。

それは白熱電球は電気を流すことで、熱が生じて、高温となったフィラメントが発光する仕組みを使っている。つまり、温度が光に変換されているため、温度が低くならないと発光を続けることとなる。電流を止めたとしても、余熱が残り、ある程度の時間は発光する。

交流電源の50/60Hz程度のスピード感では冷めにくいため比較的目視ではフリッカー を構造的に感じにくい。

LEDはダイオードであり、電流を流す方向が一方方向に決まっているため、AC-DC変換によって、DCに変換している。

整流したあとの、平滑回路の具合などによってフリッカー指標がことなるため、LEDは中の回路によってはフリッカーを起こすものとの差が大きい。

また、光量調整のためにPWM制御という手法を使っている場合が多く、この場合は矩形波で一度offになるタイミングがあり、これが原因でフリッカーが起こることもある。

撮影などに使うHMIは、前段に置くバラストの出力波形によってことなるためバラストに依存する。

蛍光灯はある程度残光時間があるため、LEDのPWMとかで一度offになるよりはフリッカーが構造的に起きにくい。

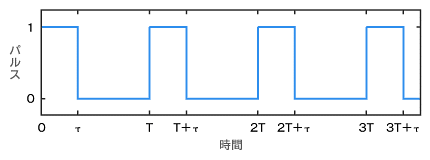

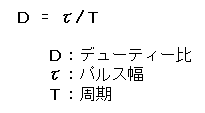

PWM制御

Pulse Width Modulation:パルス幅変調

モーターの回転スピードや、LEDの光量を調整するためにパルス波(例として、矩形波)の出すパルスの幅と周期を調整することでコントロールする手法。

なぜ電圧などの大きさを変化させてコントロールするのではなくて、パルス幅をコントロールするのかの理由を説明する。

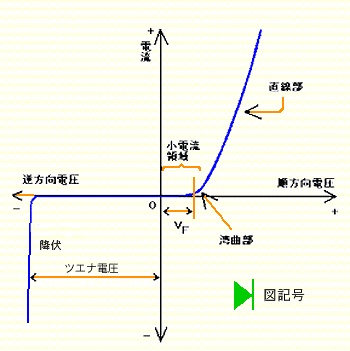

LEDの順方向に電圧が加わって、電流が流れることによってLEDが発光するが、もちろん電圧が低くなって、電流が少なくなれば、輝度も低下する。ただ、LEDは電圧を下げてもいい感じにリニアにだんだんと暗くなっていくわけではなくて、電圧をちょっと下げただけで、急にガクッと電流が下がって、結果的に消灯する。こういった特性があるために結果的に人間にとって光量が少なくなったと感じさせるために、高周波数(サイクル)で点灯・消灯させることで光量をコントロールするのがPWMとなる。

PWMをコントロールする指標として、デューティー比と呼ばれるものがある。パルス幅を周期で割った値がデューティー比。

わかりやすいイメージとして以下の画像の感じ。

人間の視覚・知覚におけるフリッカー

人間が光の明滅などにより、ちらつき(フリッカー)を感じるスピードには個人差はあれど限界がある。

フリッカー融合頻度(ちらつき融合頻度)と呼ばれて、この頻度が高い方が周波数の高い動きの識別が可能となる。おおよそ人は70Hz ~ 100Hzともいわれている。他の動物はもっと高い生物もいる。

フリッカーの起きた光を見続けていると疲労・めまい・吐き気などの健康被害につながるケースもある。

ディスプレイにおけるフリッカー

リフレッシュフレームレート

ディスプレイにPC画面や映像を出力している場合、映像としてみるためには現在表示されている絵を随時更新しなくてはいけない。これを例えば、24fpsの映像だとしても単純に24fpsの速さでディスプレイを更新させていくと人間にとってはその更新している様を認識できるスピードのため、ちらつき(フリッカー)として認識してしまう。

この問題を解決するために、映像のfpsとは別に単純にディスプレイをそれより多く点滅(更新)させることで人間にとってちらつきを感じさせないようにしている。これは映写機のときも同じことを行っている。

[引用画像] https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej1997/56/4/56_4_558/_pdf?fbclid=IwAR3ak7-vV6tJ3X95hheNGTcqwZVGV8lIir7MuCRPtPBR9T3Lwo2lPlugXWY

一昔前のCRT(ブラウン管)のときは、走査線方式で表示させていた。この方式ではCRTの画面内に同時刻に光を放っている部分が1点しか存在しない。

※もちろんある程度の若干時間は残光している。下のイメージのような状態

[引用画像] https://youtu.be/3BJU2drrtCM

有機ELのような現在使用されているディスプレイでは、画面全体が常に発光

していて、インターレースやプログレッシブのルールにのっとって絵の内容によってLED等の出力を更新していく。つまり、常に光っている方式も存在する。

※PWMで光らせているモニターは別。

[引用画像] https://youtu.be/3BJU2drrtCM

CRTはその発光方式により、リフレッシュフレームレートが低くなるとフリッカーが分かりやすくなるためにフリッカーを低減させるためには72Hz以上で動かさないと認識できてしまうといわれている。

現在のLCDなどのディスプレイにおいては状況が異なるため、60Hzとかでも多くの人がフリッカーを認識できないとも言われている。

市販のディスプレイのリフレッシュフレームレートで75Hzとして設定されているのが多い。

最近のディスプレイはゲーム用途などでもっと高い周波数のリフレッシュフレームレートが採用されているディスプレイも多く存在する。

映像作品では23.976, 24, 29.97, 30, 59.94, 60fpsなど固定のfpsが設定されているものではあまり高リフレッシュフレームレートのディスプレイで見ても何も変わらないが。

ゲームなどのPCスペックなどによってはfpsを高く上げれるものは、こうリフレッシュフレームレートを持ったディスプレイじゃないと効果を活かせない。

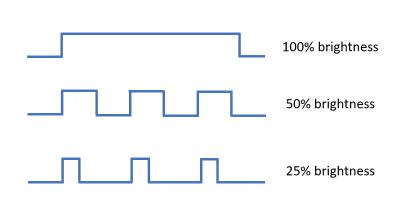

ティアリング

screen tearing

グラフィックスカードのフレームレートと液晶ディスプレイ側のリフレッシュレートの同期ずれにより起こる現象で、まるで画面がやぶけたかのように、映像が左右にずれて表示されます。

映像を送るグラフィックスカード側のコマの出力が過剰であったり不足したりが激しく混ざることで、リフレッシュレートが固定されるディスプレイ側の1コマで2枚以上の映像が描画されてしまうために起こる現象です。

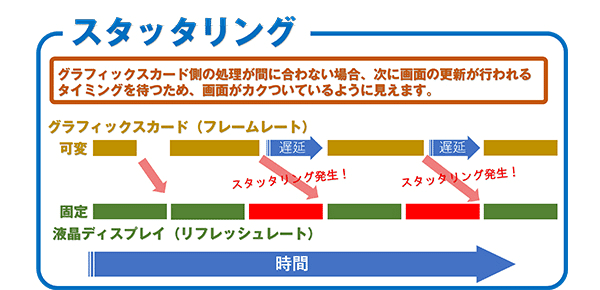

スタッタリング

screen stuttering

液晶ディスプレイのリフレッシュレートに対してグラフィックスカード側が出力するフレームレートを同期させるV-SYNCモードを使用した場合上記のようなティアリングの発生を防ぐことができます。

しかし液晶ディスプレイ側が画面を更新するタイミングでグラフィックスカード側の処理が間に合わない場合に、次に画面の更新が行われるタイミングを待ってグラフィックスカード側が映像を出力することになります。その間に発生する遅延により、画面が一瞬止まったように見える、画面がカクついているように見える原因となります。

ディスプレイ フリッカーフリー

フリッカーフリーと呼ばれるディスプレイは72(75)Hz以上のリフレッシュフレームレート(垂直同期周波数)をもっているディスプレイの事を指すことがある。つまり、人間にとってこのくらいの周波数でフリッカーが見えないからだ。

リフレッシュフレームレートを上げるのも一つの解決方法だが、そもそも発光時間を長くして解決させる方法も一つ存在する。

また、別文脈で、PWMによる制御ではなくて、LEDに流す電流を増減させて輝度を調整(DC方式)することによって、フリッカーを起こさせないようにすることをフリッカーフリーと呼ぶ場合もある。これには、もちろん輝度調整をするための電流の制御に技術が必要となってくるため技術的に難しくなってきて、複雑な回路設計となってくる。

PWMにおけるフリッカー

輝度100%になっているときはLEDが常に点灯している状態のため、ちらつかない。輝度を下げることによってPWMによる制御が始まるのでフリッカーがおきる場合がある。

PWMが動作しているかの簡易的なテスト方法

2) カメラを用いたテスト・・・

真っ黒な画面上に1画素幅で白く垂直なラインを表示

輝度設定を最大輝度(100%)、中間値(50%)、最低輝度(0%)などの値に設定する。

カメラのシャッタースピードを長めに設定する。1/8秒程度が適当である。

もし手動でシャッタースピードを設定できない場合でも、テスト自体は可能である。

カメラをディスプレイの手前60センチほどの位置に設置または構え、シャッターボタンを押しながらカメラをゆっくりと水平方向に画面を横切るように移動させる。

実際に有意な画像を取得するには、何度かスピードを変えてカメラを移動させる必要があるかもしれない。

撮影した画像の明るさを調整し、フリッカーのパターンを見やすいように加工する。

このように撮影した写真を使用すれば、バックライトの明るさ調整にPWM方式が採用されているかどうかを判断することができる。

典型的なPWM方式では、撮影した画像は下図のようになる。これらはBenQ製の旧モデルGW2750HMをテストした際の画像である。尚、このときのシャッタースピードは1/8秒である。

[引用画像] http://www.benq.jp/flickerfree/ff-whitepaper.html

映像(カメラによる撮影)におけるフリッカー

映像を撮影する際に起こるフリッカーとは、

同じシーン(環境)において、コマ(フレーム)ごとに違う露出で記録されたときにちらつく状態を指す。

以下のような状態。

フリッカーを起こさないようにするためには、同じシーン(環境)において、コマ(フレーム)ごとに同じ露光量で記録されるようにするということ。言い換えると、

1フレーム辺りの照明光の時間に関する積分が同じになればよいということともいえる。

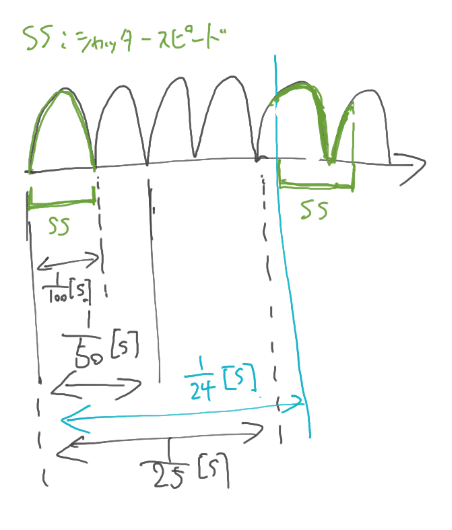

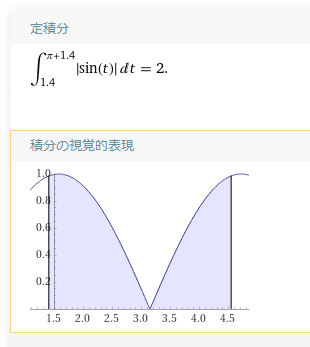

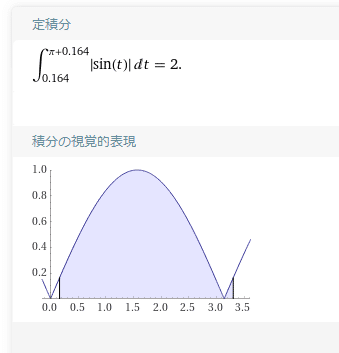

24fpsで撮影していて、電源周波数が50Hzのsin波であったとする。

赤 : 50Hzのsin波 青 : 24Hz(24fps)

実際の光としての出力は |sin(t)| となる。

この |sin(t)|で光っている照明に任意のシャッタースピード(シャッターアングル)で露出させたときの1フレーム内での時間t[s](シャッタースピード)で積分した時の値が毎フレームで同じになれば良いということになる。

赤 : 50Hzの |sin| 波 青 : 24Hz(24fps)

電源周波数50Hzの半周期1/100[sec]で露光させたとすると、どのフレームにおいても積分値が同じになる。

下の画像で言えば、緑の部分の積分値が同じになる。

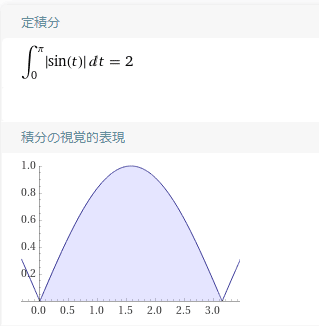

実際に計算してみても確認できる。

簡易的に周波数は適当にしといて、|sin(x)|で半周期 = π分の積分区間で計算してみると値が同じになる。

ということは、半周期の自然数倍の区間でシャッタースピードを切っても同様になりたつ。

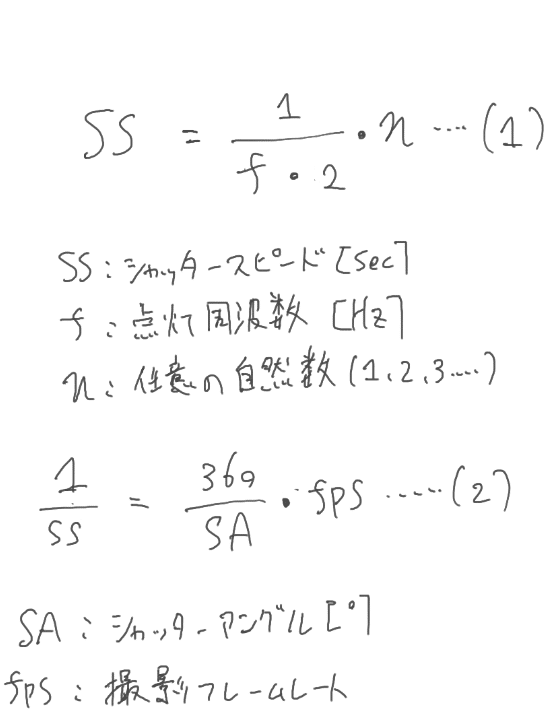

以上の事を式にすると以下のようになる。

フィルム撮影条件 フリッカー光源下における、フリッカーフリー撮影条件 HMI照明(ローノイズモード),蛍光灯,水銀灯など

このPDFにも実質同じ式が書かれている。

nとしておいていた部分を上のPDFでは光パルス数としておいている。

実質同じことを言っていて、半周期のどこで切り取るかを示している。

光パルス数 : 1コマあたりの露光中に光源が発光する回数。蛍光灯を50Hzで点灯させると、1秒間に100パルス発光する。25コマ/秒180゜で撮影すると、1コマあたり2パルスとなる。1,2,3・・・と整数でなければならない。

【注意】

安全なフリッカーフリー撮影をするには、光パルス数が2以上が理想的である。1でもフリッカー率(光リップル量,単位%)が小さければ、まず問題ない。しかし、事前にテストする必要はある。

光パルス数は2以上が理想的であると説明していて、

半周期で露光させるよりもちゃんと1周期以上で露光させれるときはさせるほうが光源の波形自体のフリッカー成分が安定しないときに平均化してならせるからいいということだと思われる。

ちゃんとフリッカー率についても言及していて、光パルス数が1の時でも、フリッカー率が良いときは問題ないから大丈夫とも説明している。

そもそもの前提として、この式が基本的に上手く行くときの条件として

fps <= f [Hz]

となる。

例外として、150Hz, 300fpsなどの

f [Hz] *2 = fps

のときは、半周期のタイミングとfpsのコマの切り替わりのタイミングが重なるため任意のシャッタースピードで切っても理想的にはうまくいくはず。

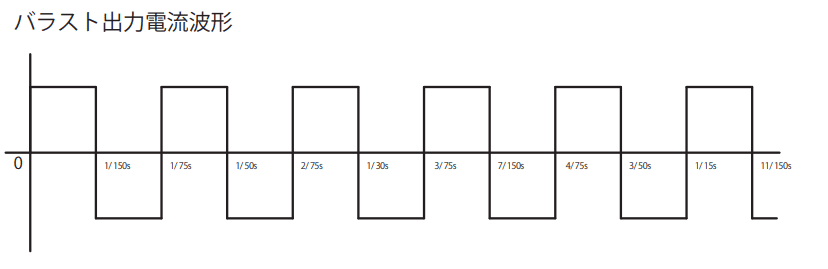

矩形波

sin波での想定で考えてきたが、矩形波を使うLEDでのPWM制御のものや、

HMIのバラストで矩形波動作できるものの場合はどうかを考えてみる。

例えば、以下のようなバラストの出力での電流波形が以下のような矩形波になっていたとした場合、

これをHMIのライトの光量の波形は理想的な状態を想定するとしたら、直線の一定値(直流のような)状態になる。

この場合はもはやどこのタイミングを任意のシャッタースピードで切り取っとっても積分値は常に一緒になるので理想的な矩形波を光に理想的に変換できた場合はフリッカーが起きない。

実際はどうしても+/-入れ替わりのタイミングである程度の減衰が生まれてリップル的なギザギザが生まれてしまう。

周波数が良い感じかどうかは置いといて、sin波か矩形波かという波形の形だけに着目すると、矩形波の方がフリッカー率が低くなるため光源自体のフリッカーは少なくできる。

HMIのバラストなどにおけるFF(Flicker Free)は矩形波で動いているために光源のノイズが少ないからフリッカーフリーだよという主張を意味している言葉なのかと思われる。

下のページHMIのバラストでの仕様でFFなどが書かれているページやPDFを見ることができる。。

バラストの電流出力波形とHMIの光がどうなるかについて簡易的にまとめているのは以下のPDF

バラスト事に調査したPDF

フリッカー率などを考慮して、実際試してみた結果を〇△✕で示している。

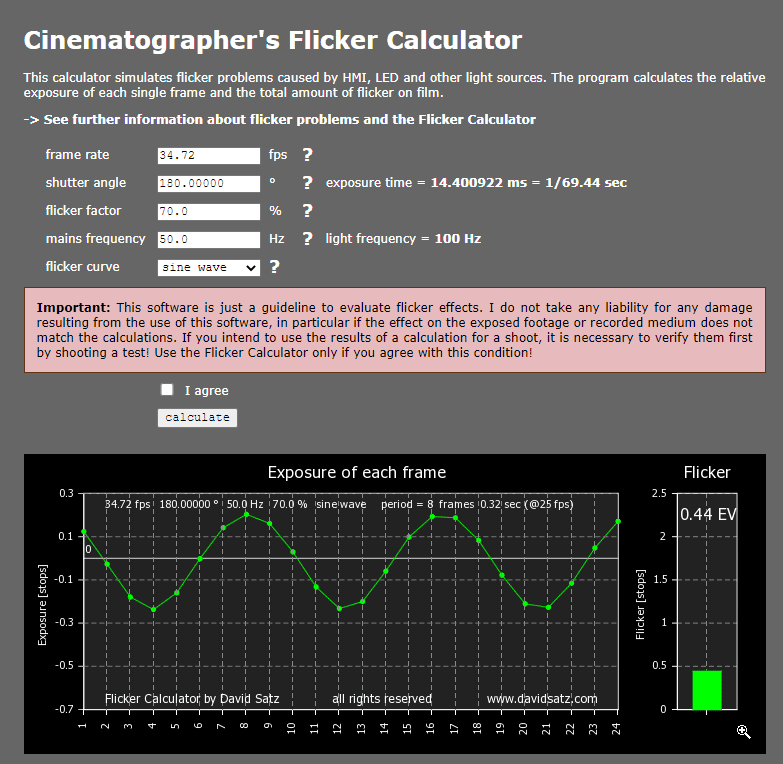

Cinematographer's Flicker Calculator

David Satzが作っている、Flicker Freeかどうか、FlickerがどのくらいのEV(exposure value)でちらついてるかなどを

Framerate,

Shutter angle ,

Flicker factor(Flicker Percet),

mains Frequency(電源周波数),

flicker curve(Sinwave or square)

の5つの変数で表示してくれるcaliculator サイト。

https://www.davidsatz.com/flickercalculator_en.html

写真(シャッター)におけるフリッカー

ここでいうフリッカーは一枚の絵に対して縞模様のように映るフリッカーのことを指しています。

これはストロボ光を使っているときも同じよう理由で起きることがある。

シャッターの仕組みが関わってくるため、とりあえずシャッターごとについてまとめる。

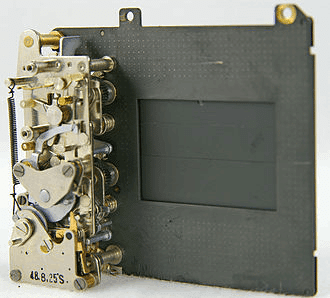

メカシャッター

機械式シャッター

メカシャッターはセンサーやフィルムの前に物理的な何かしらの光を遮る(shut)ものを利用してシャッターを切る方式の事。

フォーカルプレーンシャッター

focal plane shutter

センサーやフィルムの焦点面(focal plane)の直前に置かれた物理的なシャッター(幕)のこと。

基本的には、二つの幕で構成されていて、先幕と後幕と呼ばれる。

横走り方式と縦走り方式があるが、縦走りがイメージしやすいので縦走りを考えていく。

スタート時はセンサーの前に先幕が完全にかぶっている状態で、その上の後幕が存在している状態でスタートする。

基本的な挙動として、撮影を行うためにシャッターボタンを押すと、先幕が下に降りていきセンサーに光が当たる。そのあとに、後幕が任意のタイミングで降り始める。そしてシャッターが完全に閉じる状態になるという一連の動作が行われる。

ある程度のシャッタースピードを超えた速さのシャッタースピードで切りたい場合はこの動作では対応できないため、

先幕がスタートしたすぐ後に後幕が追う形で降りていき、このスリット幅で露光量をコントロールしていく、挙動をする。これをスリット露光と呼ばれている。

先幕と後幕は同じスピードで降りていかないと画面に露光ムラが生まれる。

カメラにもよるが、36x24mmのフルサイズセンサーの時、縦の24mmをこの先幕・後幕は2.4~2.7msec程で降りていく。幕速と呼んでいて、閉 > 開もしくは、開 > 閉の状態に移る速度のこと。

仮に2.7msecで高さ24mmのセンサーを降りて行っとすると速さは

24mm / 2.7msec = 8.889mm/msec = 32km/hくらいの速度になる。

これからスリットの幅も計算できて、仮に1/8000のシャッタースピードを作りたいと思うと以下のようになる。

記録される画像としては、以下の画像のようになる。緑実線が先幕、緑破線

が後幕だとする。

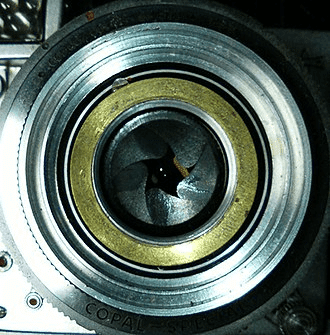

レンズシャッター

これはレンズの中にシャッターが組み込まれているタイプのシャッター方式。なのでレンズ交換式のカメラではなくて、レンズ一体型のコンデジや大判カメラの4x5, 8x10などで採用されたりもしている。

この羽が開閉するスピードはとシャッタースピードの関係については以下の動画を参照。

電子式シャッター

電子式シャッターは先幕として画素のリセットをし、後幕として画素の読み出しを一気に行いながらスリット幅を作って画像を作っていく方式。

電子シャッターの一連の動作が非常に分かりやすく解説されているので以下を参照。

撮影に用いる時間はメカシャッター系と比べると非常に短いが、

露出時間のみを比べるとメカシャッターにくらべて長くなるため、

ローリングシャッターのような問題とフリッカー問題が起きやすい。

[引用画像] https://tatsumo77.hatenablog.com/entry/2019/03/16/200000

グローバルシャッター方式の電子シャッターの場合はその問題は解決できる。

電子先幕式シャッター

フォーカルプレーンと電子式を組み合わせた方式

感覚としてはフォーカルプレーンを発展させたような感覚。

画素のリセットの動作を先幕代わりに使用して、後幕だけ物理的なシャッターを採用して撮影していく。

電子先幕シャッターのメリット

・メカシャッターに比べレリーズタイムラグが少ない。

先幕を電子制御で行うことで物理的な動きがなくなり、露光が開始するまでが速い。

・フリッカーが出にくい

露光終了を後幕で行うことによってセンサーの読み出し速度の影響を受けない。

幕速は蛍光灯の点滅よりも速いためフリッカーが出にくい。

・歪みにくい

先程と同じ理由で、センサーの読み出しに頼ることなく、後幕で露光終了するため

センサーの上部と下部で入ってくる光の差異が出にくいため、動きモノを撮影したときの歪みが少ない。

・ブレにくい。

特にブレやすい先幕の動きをなくすことでブレにくい。

※後幕はブレには影響しづらい。

電子先幕シャッターのデメリット

・露出ムラやボケの欠けが発生する。

高速シャッターになればなるほど顕著。

電子先幕シャッターにだけ起こる症状です。

・後幕を消耗

後幕はメカで動いてますので耐久性の心配がある。

フリッカーレス

高周波フリッカーレス

Reference

蛍光灯のちらつき(フリッカー)が見えるのは何故か(Kodama's tips page)

LED電球のフリッカー測定と考察|エコトレーディングネットワーク

フリッカー - Wikipedia

LEDや蛍光灯は、高速で点滅しています。問題はないの?

水銀灯とメタルハライドランプの違い | コタニ株式会社│照明専用サイト

Hydrargyrum Medium-arc Iodide - Wikipedia

照明用光源の種類と点灯回路 | 音声付き電気技術解説講座 | 公益社団法人 日本電気技術者協会

guide-harogen.pdf

https://www.jlma.or.jp/tisiki/pdf/guide_halogen.pdf

フィルム撮影条件 フリッカー光源下における、フリッカーフリー撮影条件 HMI照明(ローノイズモード),蛍光灯,水銀灯など

https://www.nacinc.jp/wp-content/uploads/2014/12/6b4bacc909a5a936ebc6db4bf50b8df5.pdf

バラスト出力波形と光の関係

https://www.nacinc.jp/wp-content/uploads/2014/12/b105636fc67ac7104ca8f1ba28907fda.pdf

電子シャッターで蛍光灯のフリッカーを完全に消す方法

電子シャッターのスキャン速度

蛍光灯のちらつき(フリッカー)が見えるのは何故か(Kodama's tips page)

モバイル端末における高フレームレートカメラのフリッカー低減手法 PDF

https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/73/4/73_807/_pdf

・蛍光灯のフリッカー: 虹色の旋律

David Satz - Gaffer, Lighting Designer - Cinematographer's Flicker Calculator

David Satz - Gaffer, Lighting Designer - About flicker problems

Anti flicker lighting for film and video light - High CRI Light

Flicker happens. But does it have to?| Mouser

https://www.mouser.jp/applications/flicker-happens-lighting/

Stroboscopic effect - Wikipedia

ストロボ効果 - Wikipedia

Flicker: Understanding the New IEEE Recommended Practice PDF

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/05/f22/miller%2Blehman_flicker_lightfair2015.pdf

モータ制御に欠かせない技術“PWM”って何?

Understanding Light Flicker in Video (…shutter angle, slow motion video)

LEDのPWM制御・輝度制御 | 大塚商会

ディスプレイの「フリッカー」とは?PWM方式との関係について解説 – モニ研

OLEDディスプレイのパルス幅変調(PWM) – Carbazole, Anthracene, Aromatic Amine, Pyrene, Thiophene OLED Material

映 画 の フ ィル ム はな ぜ, 24コ マな の? PDF

How a TV Works in Slow Motion - The Slow Mo Guys

液晶ディスプレイのリフレッシュレートとフレームレートについて | パソコン工房 NEXMAG

ゲーミングモニターにおけるリフレッシュレートとは?フレームレート(fps)との関係も解説 | ゲームチュ

技術情報 | サポート・お問い合わせ | XDCAM™ | 映像制作機材 | 法人のお客様 | ソニー

【スタッフコラム】メカシャッターと電子シャッターの違いとは?メリット・デメリットを解説してみた! | GOOPASS MAGAZINE

【カメラの豆知識】フォーカルプレーンシャッター ~シャッタースピードを変えてもシャッターの移動速度は変わらない?~ - Circulation - Camera

【カメラの豆知識】 電子シャッターについての基礎知識! - Circulation - Camera

Focal-plane shutter - Wikipedia

フォーカルプレーンシャッター - Wikipedia

【カメラ機構解説】フォーカルプレーンシャッター「スリット露光がわかる」~1動きとその精度を詳しく解説~

【写真がうまくなる】「シャッターの違い」レンズシャッターとフォーカルプレーンシャッター ~違いと特徴を知ろう!~

【カメラ技術解説】フォーカルプレーンシャッター「電子シャッターは本当に高速なのか?」 ~実際にはもっと長い時間光が当たってる~

【写真がうまくなる】入射瞳、射出瞳 「瞳」って何? ~レンズの基本用語を理解しよう!~

{メカシャッター}{電子先幕シャッター}{電子シャッター}違いや使い分けを完全解説 - 渋たかブログ

シャッター (カメラ) - Wikipedia

フリッカー目安表

https://www.arc-system.co.jp/dl/flicker.pdf

フリッカーとは | ILCE-9M2 高周波フリッカーレス機能 | デジタル一眼カメラ α(アルファ) | サポート・お問い合わせ | ソニー