商品売買の基本Ⅳ-(2)商品売買時に先方負担の費用がかかったとき-

今回は、付随費用を先方が負担する場合の処理を確認していきましょう。

付随費用を先方が負担する場合の処理方法は、2つあります。

①立替金勘定(資産)を設定する方法と ②立替金勘定を使わず掛けで調整する方法です。まずは、仕入の場合を見ていきましょう。

先方負担-仕入の場合-

①立替金勘定を設定

立替金勘定(資産)は、いったん当社で立替払いし、後日、先方に支払ってもらう場合に使う勘定科目です。

立替金と聞いて、『当社が支払っているのに資産なの?』と違和感を感じるかもしれません。ですが、いったん当社が先に支払うけれどもあとでおカネを受け取る権利が残っているので資産になります。

【例題4-5】①

商品50,000円を購入し、全額掛けとした。なお、先方負担の運賃2,000円は現金で立替払いした。立替え分は立替金勘定とする。

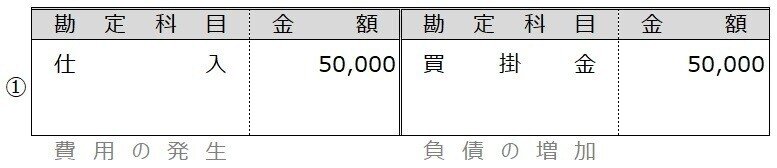

商品を購入しているので、費用の発生=仕入を記入します。

代金は、全額掛けとしているので、負債の増加=買掛金を記入します。

次に、先方負担の運賃を現金払いしているので、資産の減少=現金を記入します。

運賃は、いったん当社で現金払いをしたけれども先方負担のため、あとでおカネを受け取る権利が残っています。設問に『立替分は立替金勘定とする』あるので、資産の増加=立替金を記入します。

②立替金勘定を使わず掛けで調整

仕入れをした際の掛けである買掛金は『あとで商品代を支払う義務』ですが、先方負担の発送費等を運送会社に立替払いすると『あとでおカネを受け取る権利』が増えます。

これを新たに勘定を設けず、仕訳をする方法があります。1つの取引で義務と権利が同時に発生していれば、義務から権利を差し引くことで処理することが可能です。商品売買の場合、買掛金から立替払い分を控除します。

【例題4-5】②

商品50,000円を購入し、全額掛けとした。なお、先方負担の運賃2,000円は現金で立替払いをした。ただし、当社は立替金勘定を使っていない 。

まずは、問題文を前から順番に仕訳します。商品を購入しているので、費用の発生=仕入を記入します。

代金は、全額掛けとしているので、負債の増加=買掛金を記入します。

次に、立替払いをした先方負担の運賃を処理します。現金払いをしているので、資産の減少=現金を記入します。

最後に立替払い分を処理しますが、設問に『立替金勘定は使っていない』とあるので注意が必要です。

立替払い分は、あとでおカネを受け取る権利です。ところが今回は、掛けで仕入れをしているので、あとで商品代を支払う義務=買掛金が増えています。そこで、買掛金から立替払い分を差し引き、残額の買掛金だけを記入します。

ここで「あれ?簿記って『相殺NG』じゃなかったっけ?」と思った方がいらっしゃるかもしれませんね。

実は相殺がNGなのは、利益計算が目的の費用と収益のときだけなんです。今回は、資産と負債の相殺なので問題ありません。

先方負担-売上の場合-

2021.3.19 公式さんより2021年度出題区分表の改定が公開されました。その中で先方負担の売上諸掛は削除との発表がありましたので、当記事の該当部分も対応しました。

なお、今回の削除は『収益認識のに関する会計基準』というルール適用による影響です。その他の変更は、こちらからどうぞ。

2021年度出題区分表の適用期間は、2021年4月1日~2022年3月31日までですが、ネット試験では前倒しで適用されているそうです。

少しベンキョーの負担が減りましたね!!!

◎次の記事◎

いいなと思ったら応援しよう!