約束手形

仕入れた商品の支払いや売上代金を回収する方法には、現金と小切手がありましたが、この他に『手形(てがた)』という手法を用いられることがあります。

手形には、約束手形(やくそくてがた)と為替手形(かわせてがた)の2種類があって、約手(やくて)・為手(ためて)と略したりします。

ただ世の中に流通しているほとんどが約束手形です。

そういった事情から、検定試験の範囲からも外れているので、約束手形についてのみ解説していきますね。

約束手形とは、小切手と同じように

誰がどの銀行からいくらを支払うのか?

といった約束情報が記載された紙切れのことを指しています。また、約束手形は当座預金口座がないと取り扱うコトができません。

手形はこんな感じのモノです。↓↓↓

手形に記載するのは…

・受取人(名宛人)

・金額

・振出日

・振出人

・支払日(満期日) です。

小切手とよく似ているのですが、大きく違うのは、代金を受取る人を指定し、支払期日が記載してあるところです。

また、受取る人のコトを受取人(うけとりにん)or名宛人(なあてにん)といい、支払期日を満期日と言ったりします。

仕訳の際は、手形を振り出したら支払手形勘定(負債)、受取ったら受取手形勘定(資産)で処理します。

ちなみに、受取った手形はおカネに変わるまで期間が長い場合が多く、そのためそのまま別の支払いのために譲ることができます。これを譲渡(じょうと)といいまして、約束手形の裏面を使っておこないますが、詳しくは2級でベンキョーします。

仕訳のタイミングは…

①手形を振り出したとき or 受取ったとき

②手形代金を決済したとき です。

例題で確認していきましょう。

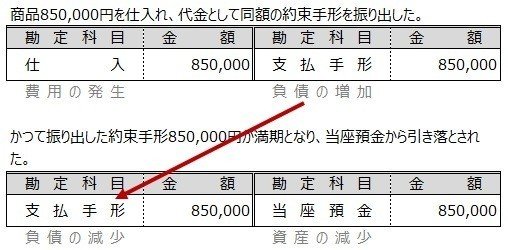

手形を振り出した場合

①手形を振り出したとき

満期日には、振り出した手形金額が取引銀行を通じて取立てられます。

②手形代金を決済したとき

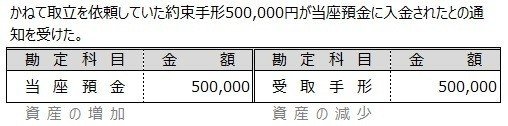

手形を受け取った場合

①手形を受取ったとき

受取ったあとは、取引銀行へ手形金額の取立依頼をします。

②手形代金を決済したとき

今回はここまで。

お疲れさまでした。

いいなと思ったら応援しよう!