【地域おこし協力隊サポーターズ鹿児島 和泊町地域おこし協力隊OB 金城真幸 】

『地域おこし協力隊サポーターズ鹿児島』(以下:サポーターズ)について知ってもらうにあたり、昨年度はメンバーや活動紹介を毎月行ってきました。今年度からは現役の地域おこし協力隊(以下:協力隊)やOBOGの皆さんの背景にも迫っていきたいと思います。

第14弾の記事はこちら。

今回は和泊町地域おこし協力隊OBで『えらぶ島づくり事業協同組合』・事務局長の金城真幸さんの想い(第1〜3章)について紹介していきます。

夢を追い求め、縁もゆかりもない土地へ

金城:僕は神奈川育ちで、移住前は旅行会社で19年、海上自衛隊の後方支援で3年、世界各地を回っていました。色々な国を見ていて気づいたのは、経済的に豊かじゃない国の方がモノを分け与え、他人に優しくできるような人が多いことでした。

そこから次第に自分の中である想いが芽生えてきました。“経済的に豊かでない土地で、お金の不安のない新しい持続可能な社会をつくりたい。そして、食とエネルギーが100%自給自足できるエコビレッジをつくりたい。”って。

そう考えた時に、日本の中でも沖永良部島に、その可能性をとても感じました。海外ではなく日本の地方で、かつ、縁もゆかりのない土地でチャレンジしてみたい。そんな気持ちが強くなり、2017年5月に和泊町(沖永良部島内にある自治体)の協力隊として着任することにしました。

金城:協力隊時代に一番力を入れたのは農泊推進事業でした。単なる観光ではなく、農耕体験といった地域ならではの体験プログラムを組み込むことで、観光客を呼び込もうという内容です。

それで予約サイトも立ち上げ、島の農家さんにサポートをいただきながら受け入れていく体制を整えていきました。しかし、ちょうど協力隊の卒業間際から新型コロナウイルスの蔓延もあり、その事業は頓挫してしまったんです。

世の中の状況をみていても、これはしばらく収まりそうにない。違う事業へ転換したほうがいいのではないか。そう思い、色々調べていると総務省の推進している事業『特定地域づくり事業協同組合制度』を知ったのです。

前例がないからこそ、楽しくチャレンジを

金城:特定地域づくり事業協同組合制度とは、簡単にいうと、各地域の産業の力を結集して雇用を生み出していく仕組みのことです。

僕が協力隊の3年目に農家さんへの人材供給支援を担当していた際、実際にヒアリングを行うと繁忙期に労働力を確保できていないことがわかりました。それで解決策を色々と探ったのですが、どれも何かしら大きな壁があり、課題の解決には繋がりませんでした。

農泊推進事業の方向転換を考えた時でもあったので、この制度の活用について和泊町と知名町へ提案し、さらに制度の理解を深めるために自分でも勉強したり、地域や町役場への協議や手弁当の説明会を開催したりしました。

協力隊を卒業してから仕事がない状況で動き始め、かつ、組合が実際に立ち上げられるかわからないという状況でした。それでも諦めず、1年間動き続けました。

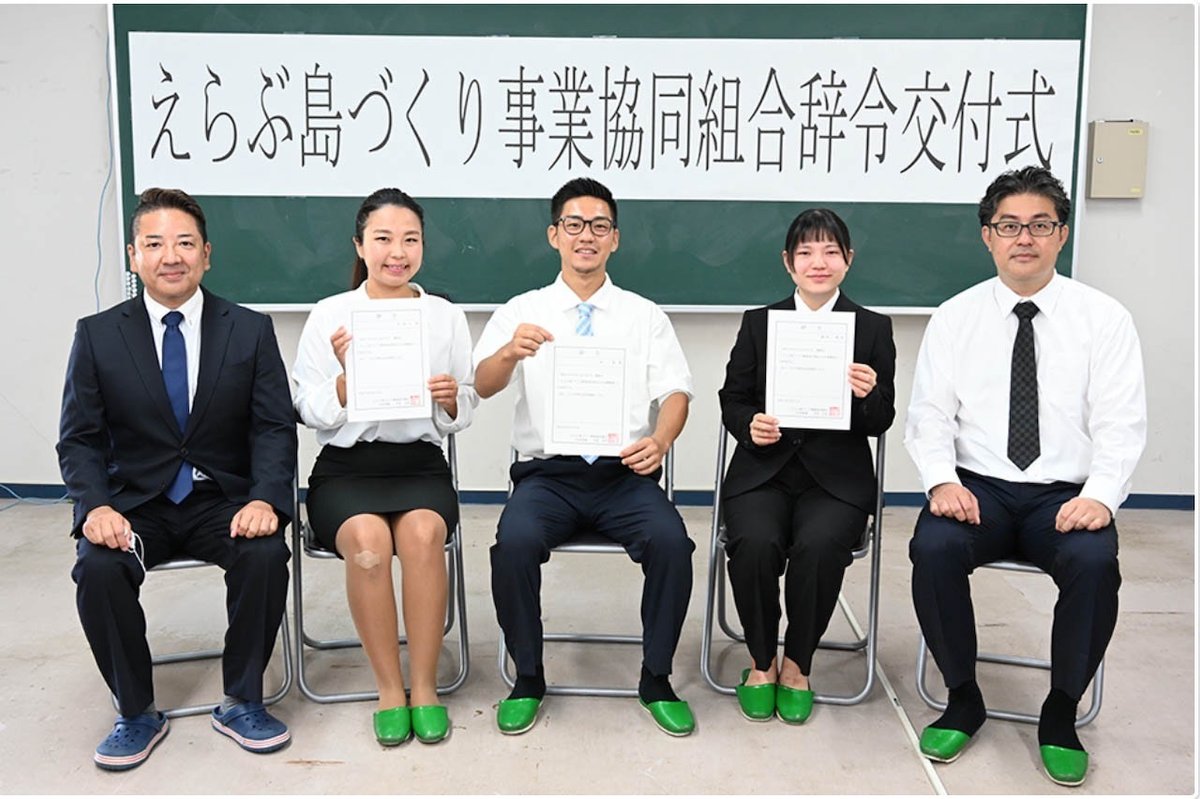

金城:地道な動きが功を奏し、2021年3月に『えらぶ島づくり事業協同組合』(以下:組合)として、県内で初めて、この制度を活用し事業化することができました。

初年度は農業や食品製造業、総合スーパー、宿泊業、介護事業所など組合員数8事業者、派遣職員3名でスタートしました。僕は事務局長として採用や派遣先の調整を担当しています。

派遣職員が働きやすい環境づくりを意識しながら、目上の方や昔ながらの風習を大事にする島の文化を伝え、地域に溶け込めるように後押しているところです。

全国を見渡しても参考となる前例が少ない中で、どうしたら持続可能な組織運営ができるか、それを模索する日々です。

僕は失敗を恐れず楽しくチャレンジする気持ちで臨んでいます。前例がないからこそ、制度の枠組みの中でも新しいことができるのではないかと思っています。

島と移住者をつなぐ間として

金城:現在の組合の仕事と並行して、和泊町と知名町における協力隊求人募集の導入支援を行っています。例えば、町の代行で求人記事を作成したり、募集要項の内容について担当者と壁打ちしたり。

単に募集をするのではなく、きちんとターゲティングをし、応募者と面談をし、求人内容と人物像がマッチしているか協議するところまで、しっかり時間をかけて採用までの過程に関わらせてもらっています。

たくさんの人に情報が届くように発信するのも大事ですが、何よりもその前段階が大事なんです。テーマに合わせて一人でも心に引っかかる募集内容にしないといけませんし、その内容と町が求めている人物像のズレがないようにしないと双方が不幸になってしまいます。そこを意識しながら導入支援を行っています。

金城:組合や伴走支援の仕事を通して“島と移住希望者をつなぐ中間支援組織が必要なのではないか?”と思うようになってきました。

島に移住し6年経ち、感じている一番の課題は人手不足です。移住しようと思っても、うまくマッチングできずに移住できないことも実際にあります。だから、単に島に来てもらうのではなく、島の人と交流をし、そこから島へリピートで来てもらえる仕組みづくりにチャレンジしています。

それでインターンシップを島の事業者さんと連携しながら作り込んでいるところです。なので、今は少しずつ仲間集めをしている段階かなと思っています。

最近であれば奄美群島の協力隊OBOG仲間ともサポートデスクを立ち上げているので、ご相談やお話などされたい場合は遠慮なくご連絡ください。

(終わり)

・話し手:金城真幸

平成29年5月〜令和2年3月まで和泊町の地域おこし協力隊として、

3年間地域活性化というミッションで活動してきました。

退任後に島が抱える人口減少や地域産業の担い手不足の解決策として、「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用した組合設立に向けて取組んできました。

そして、令和3年7月から「えらぶ島づくり事業協同組合」として正式に事業を開始しております。この制度を活用した組合は、鹿児島県では初の認定を受け、複数市町村の取組としては全国初となり注目を集めております。

組合の事業としては、労働者派遣事業と有料職業紹介事業、移住・定住促進事業になります。

沖永良部島の耕種農業、一般診療所、福祉・介護事業、総合スーパー、ホテル・観光業、情報通信業の6業種・10事業者が組合員となり、これらの事業者の繁忙期の労働需要に合わせて働き手を派遣する労働者派遣事業をメインの事業として展開しております。

現在、島外から12名のIターン・Uターン職員を受け入れ、平均年齢30歳と若い方々が活躍しております。

一人ひとりが自分らしくいきいきと才能を発揮して輝くことで、島全体が元気になることを目的としております。そして、共生・協働の精神で島に豊かさと笑顔をもたらすことが私達の使命です。

今後は、事業者の様々な課題に対して、自分達のスキルを活かしたプロジェクトチームを派遣し、地域にイノベーションを興すことを目指しております!

・取材・執筆:上泰寿(編集者)

【お問い合わせ先】

地域おこし協力隊サポーターズ鹿児島事務局

お問い合わせフォーム:https://forms.gle/D3JN2SyiEWkyk68D6

メールアドレス:okosapo.kagoshima@gmail.com