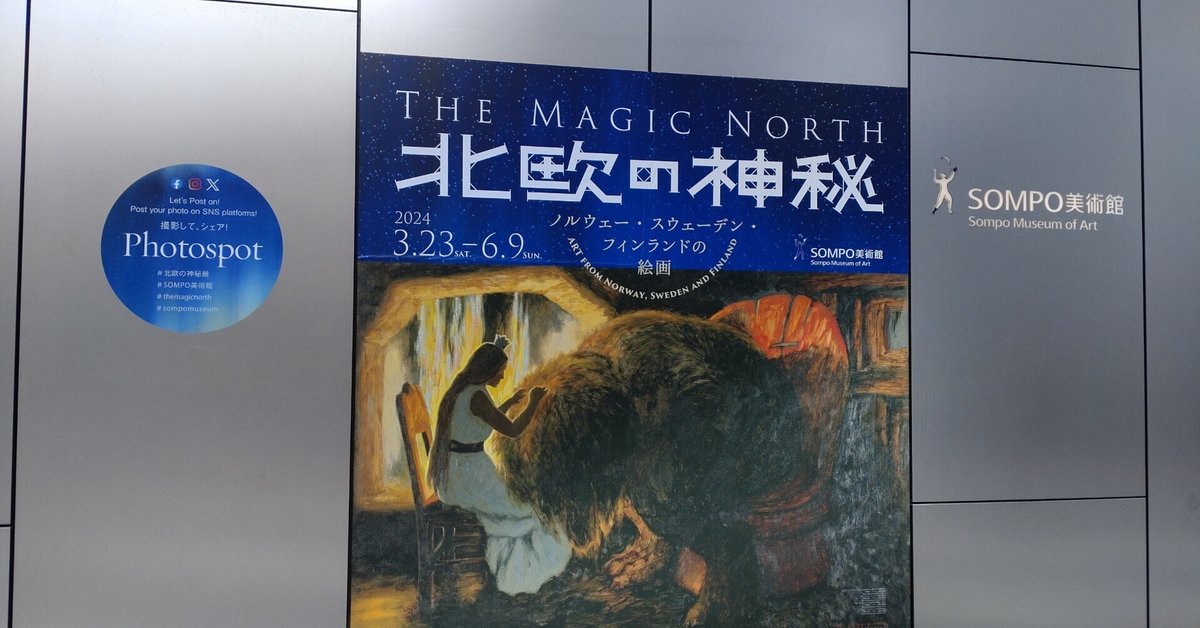

SOMPO美術館「北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画」感想と見どころ

1.概要

SOMPO美術館で開催されている「北欧の神秘―ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画」を観てきました。前から楽しみにしていた展覧会で珍しく開幕早々に行きました(笑)。

ヨーロッパの北部をおおまかに表す北欧という区分は、一般的にノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランドの5 か国を含みます。このうち最初に挙げた3 か国はヨーロッパ大陸と地続きにありながらも、北方の気候風土のもとで独特の文化を育みました。

本展覧会は、この3 か国に焦点を定め、ノルウェー国立美術館、スウェーデン国立美術館、フィンランド国立アテネウム美術館という3つの国立美術館のご協力を得て、各館の貴重なコレクションから選び抜かれた約70点の作品を展覧するものです。

19 世紀から20世紀初頭の国民的な画家たち、ノルウェーの画家エドヴァルド・ムンクやフィンランドの画家アクセリ・ガッレン=カッレラらによる絵画などを通して、本展で北欧の知られざる魅力に触れていただければ幸いです。

2.開催概要と訪問状況

展覧会の開催概要は下記の通りです。

【開催概要】

会期:2024.03.23(土)-06.09(日)

休館日:月曜日 ※ただし4月29日、5月6日は開館

開場時間:10:00-18:00

金曜日は20:00まで(入館は閉館30分前まで)

観覧料:当日券

一般 1,600円 大学生 1,100円 小中校生 無料

障がい者手帳をお持ちの方 無料

(事前購入券)

一般 1,500円 大学生 1,000円

訪問状況は下記の通りでした。

【日時・滞在時間・混雑状況】

日曜日の14:00頃に訪問しました。当日券売り場に列はできていましたが、混雑しているというほどではありませんでした。SOMPO美術館は作品の展示間隔が広めでゆったり鑑賞できる印象があります。

【写真撮影】

4F(展示は5F→4F→3Fの順)の作品とゴッホの「ひまわり」が可でした。

【グッズ】

ポストカードやクリアファイルなど定番に加えて、北欧文化を紹介する雑誌やフィンランドの木製のおもちゃなど今回の展覧会ならではのラインナップもありました。

3.展示内容と感想

展示構成は下記の通りでした。

序章 神秘の源泉 ―― 北欧美術の形成

1章 自然の力

2章 魔力の宿る森 ―― 北欧美術における英雄と妖精

3章 都市 ―― 現実世界を描く

北欧の文化には「土着信仰を基にした幻想的な世界観」、「厳しい自然に対する敬虔な生き方」、「高いデザイン性」といったイメージがあり、憧れるものがありました。今回はまさにこうしたイメージにぴったりの切り口で、北欧のアートの魅力を堪能できました。

序章では北欧美術黎明期の作品が展示されていました。各国の自然、伝承がモチーフになっており、北欧美術の魅力が凝縮されていました。水辺のかすんだ空気、山脈のバックの高い空など、その土地の空気感を直に伝わってくる作品が多いように思いました。解説に「19世紀のナショナリズムの高まりとともに独自の美術を模索した」とありましたが、ローカル性を追求した結果却って普遍的な魅力が宿るというのが面白いところでした(クラシック音楽の国民楽派も同じような立ち位置でしょうか)。

1章では風景や自然現象をモチーフにした作品が紹介されていました。序章で展示されていた作品よりも自然に主観を投影した作品が多いように思いました。樹木や動物の生命力、春を迎えた喜び、短い夏への憧れといったものが感じられ、西欧の「自然は人間が支配するもの」といった自然観とは異なる精神が表れているように思いました。

2章は北欧の民話や伝承をモチーフにした作品が展示されていました。北欧というとムーミンを思い浮かべがちですが、今回の展示ではトロルの不気味さや暗闇の恐怖といった要素が強く、ダークな世界が展開されていました。このコーナーの最後にテオドール・キッテルセンの線画を映像化した作品が上映されていたのですが、ペストや自然災害といった脅威が臨場感のある映像で表現されており、上記のような世界観の歴史的背景が見えたように思いました。

3章は都市や市民の生活を描いたものがメインだったのですが、人々の表情の険しさが印象に残りました。近代化の影で増大する貧困や病といった問題を取り上げた作品もあったのですが、こうした視点を保ち続けたことが現在の北欧社会の福祉の充実につながったのかなとも思いました。

後々振り返るとスウェーデンの作家の作品にお気に入りが多かったです。今回はテーマごとに各国の作品が混ぜて展示されていましたが、国ごとの特徴を比較する構成でも面白いかなと思いました。

4.個人的見どころ

個人的に気に入った作品は下記の通りです。

◆アウグスト・マルムストゥルム「踊る妖精たち」1866年 スウェーデン国立美術館

幻想的な光景を自然現象のようにさりげなく描いているところに味がありました。水面に妖精の顔が映っているなど描写自体は写実的で、リアリティは細部に宿ると思いました。

※グッズのポストカードを撮影

◆カール・ステファン・ベンネット「ストックホルム宮殿の眺め、冬」制作年不詳 スウェーデン国立美術館

アクリル絵画のような透明感があり、冬の澄んだ空気が伝わってきました。川瀬巴水の版画に通じるような静謐な雰囲気が魅力的でした。

◆ニコライ・アストルプ「ユルステルの春の夜」1926年 ノルウェー国立美術館

要所要所に使われている赤系の色が春の華やかさを感じさせました。作業中の女性の腰の角度と大地が呼応しているようで、人間も自然の一部という自然観が表れているように思いました。

※グッズのポストカードを撮影

◆ガーラル・ムンテ「帰還するオースムンと姫」1902-1904年 ノルウェー国立美術館

装飾的な画面構成とクラシカルな色合いがまさにファンタジーといった感じでした。オースムンの表情がどこか気弱げに見えたのは私だけでしょうか…。

◆J.A.G.アッケ「金属の街の夏至祭」1898年 スウェーデン国立美術館

中世ファンタジーの世界から一転してSFのようなメタリックな作品でした。赤い輪郭だけで描かれた群衆が街の遠い記憶のようで、どこか寂しげな印象を受けました。

5.まとめ

展覧会のタイトル通り、神秘的な世界に浸ることができました。会期まだまだありますので、お出かけされることをお勧めします!