第二章 ウエグスクのサメドン③(球妖外伝 キジムナ物語)

月がふっくら丸みをおびています。波がおだやかで静かな夜です。オオド浜の沖では、舟釣りをする二人の影がありました。

心なしかサメドンは神妙な面持ちをしていて、キジムナとかわす言葉も少なめでした。サメドンにとって、キジムナとの釣りの時間は、いつの間にか大切なものになっていました。キジムナと過ごすことで、昼間の緊張がほぐれ、心と身体が休めたのです。

キジムナのほうも、何やら思いつめた顔をしています。キジムナは思い切ってサメドンに、自分が人間でないことを打ち明けようと考えていました。

「ねえ、サメドン……」

話しかけてキジムナは、陸のほうを見て止まりました。

「どうかしたのか?」

キジムナのただならないようすに気がついて、サメドンも振りかえって陸を見ると、燃え上がる明るい炎がありました。ウエグスクの当山がある方向です。

「大変だ」

キジムナとサメドンは急いで陸にもどりました。夜空が赤く染まっています。ウエグスク村は大騒ぎになっていました。当山にある桑の大木がごうごうと燃えていたのです。

「何ということだ……」

いつの間にかキジムナの姿は消えていました。

サメドンは村人と力を合わせて水を運びました。しかし激しい炎は、ようしゃなく古い大木を勢いよく燃やしました。朝をむかえて、ようやく火を消えたときには、桑の大木はすっかり真っ黒になって燃えつきていました。すすだらけになったサメドンと村人たちは、煙がたなびく黒焦げの木を、ぼうぜんとみつめていました。

サメドンが家に帰ると、真っ暗な部屋の片すみで、奥さんが顔をおおって泣いていました。

「いったい何があったのだ?」

「…………」

何も言わずに泣く奥さんの背中に、サメドンはそっと手をおきました。

「お願いだから話してくれ」

奥さんは声をつまらせながら語りました。

「……あなたといっしょに釣りをしている人が、桑の木にすむマジムンかもしれないと聞いて、わたし心配になったの。あなたがマジムンと仲良くなって、どこかへ行ってしまう気がして……。だからわたしは、マジムンを追い払うために、桑の木の根元で爆竹を鳴らしたの。でもまさか火がつくなんて、思いもしなかったのよ……」

奥さんの話を黙ってじっと聞いていたサメドンは、静かに言いました。

「心配をかけてすまなかった。全部おれが悪かった」

美しい満月の夜、今夜は旧暦の8月15日です。

火事のあとからサメドンは家にこもり、キジムナと会っていません。奥さんがサメドンに声をかけました。

「あなた、フチャギをどうぞ」

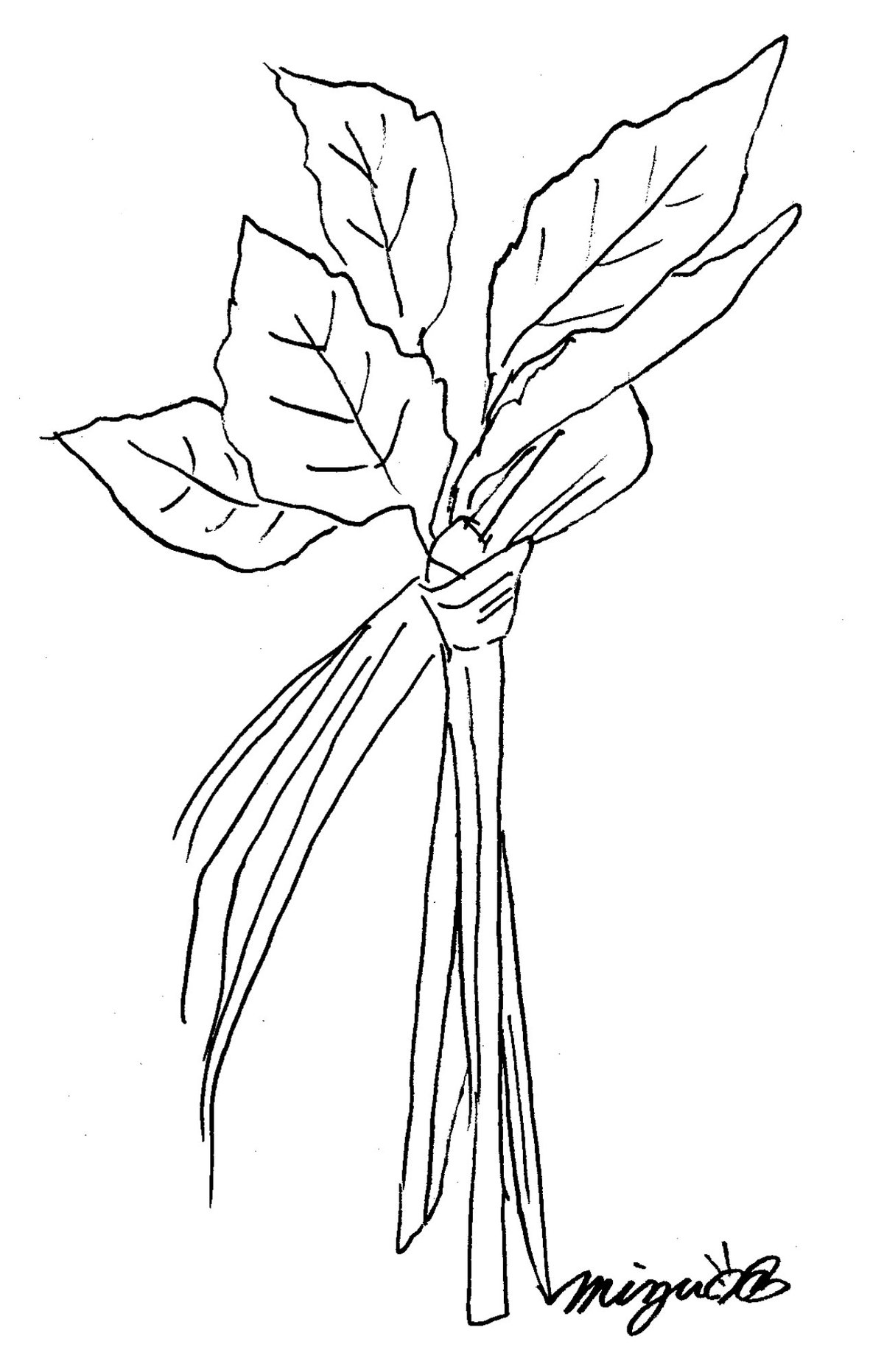

フチャギとは、十五夜のときに沖縄で食べる、おもちのことです。白いもちのまわりに小豆をまぶして作られます。フチャギの赤い小豆は魔よけになるとされました。

月桃の葉の上にのせられたフチャギを見て、サメドンはギョッとして、めまいがしました。

「気分がすぐれないから、外の空気を吸ってくるよ」

サメドンの家の門には、8月8日のヨーカビー(妖怪の日)以来、シバサシが飾られていました。シバサシとはススキと桑でつくられたお守りです。悪いものが屋敷内に入らないように魔よけとして使われます。シバサシをみるとサメドンは、胸がどきどきして、冷や汗が出てきました。

屋敷の外へ出ると、琉球松の下でサメドンはぼんやり満月をながめていました。すると、むこうから月明りを背にして、ひたひた歩いてくるものがいます。

「……キジムナ・ムムトゥ」

それは、怖い顔をしたキジムナでした。

「……クカキ・サメドン」

サメドンは、キジムナの前に立って両手を横に広げました。

「悪いが、ここから先は通すわけにはいかない」

「いいや。行かせてもらう。ぼくらは、きみの奥さんに用があるんだ」

キジムナの頭上を飛んでいたオオコウモリのカーブヤーが叫びました。

「キィ!おいらは木の上から見たんだぞ!サメドンの奥さんが爆竹を使ったんだ!おかげで桑の木は燃えてしまった!」

キジムナの目がらんらんと光ります。

「あんなに長いこと生きてきた桑の木を燃やしてしまうなんて……。サメドン。ぼくらは、きみの奥さんのしたことが許せないんだ」

サメドンは大声を出しました。

「桑の木を燃やさせたのは、このおれだ!」

キジムナは目を大きく見開きました。

「毎日毎日釣りにいこうと、おまえが誘いにくるから、おれは、いいかげんうんざりしていたのだ!だから、おまえが住む桑の木を、妻に頼んで燃やしてもらったのだ!」

キジムナは歯を食いしばり髪の毛を逆立て、サメドンをにらみつけました。

サメドンは持っていた小刀を、キジムナの足元に投げました。

「それで、おまえの気のすむようにするがいい」

つぎの瞬間、キジムナはサメドンを小刀で切りつけていました。

「うっ……」

サメドンは右手をおさえて、うずくまりました。

キジムナは、そのまま走り去りました。

「キィ!まてよ、キジムナ」

オオコウモリも、あわてて飛んでいきました。

「あなた!」

ちょうどそこへ、サメドンを探しに外へ出ていた奥さんが駆けよりました。

「ケガをしたの?」

サメドンは、右手の中指と薬指の間をみつめました。血がどくどくと流れています。

「ああ。痛い……痛いな……。久しぶりにケガをしたよ。そうだ……痛いとは、こういう感覚だった。せっかくできた友人を失ってしまったな……」

背中を丸めるサメドンは、奥さんの目には泣いているように見えました。

「おれの指と指の間の皮膚は、まだ柔らかいままだった。キジムナ・ムムトゥは、それを一目で見抜いたのだ。大したやつだよ……」

「家に帰って、早く手当てをしましょう」

「いや。その必要はない」

「えっ……?」

奥さんは息をのみました。

「もう治っている。どうやらおれは、完全にマジムンになったらしい」

いつのまにかサメドンの右手の血は止まり、傷はふさがっていました。

「ゴキッ、バキッ……」

サメドンの大きな身体は音を立てて、さらに大きくなりはじめました。びりびりとやぶけた着物の下から灰色の皮膚があらわれ、背中にはサメの背ビレがはえていました。奥さんは腰を抜かして震えました。

「いいかい……。おれは死んだことにするのだよ。桑の木の妖魔にやられたケガがもとで、死んでしまったことにすればいい。今までありがとう……」

そう言ってサメドンは、奥さんを置いて走り出しました。そしてオオド浜にたどりつくと、どぷんと海へ飛び込んで、深い深い海の底へ消えてしまいました。

©2022 mizukatatsumuri.

本作品の全文を著者に無断で転載・配信・書籍化するなどの行為は、法律によって禁じられております。

人と人との温かい交流を信じて、世界が平和になるように活動を続けていきたいと思います。