稲の花を見ながら今年の田しごとをふりかえる 〜草対策編〜

・・・と、いうわけで、少々早いですが、今年の田んぼ作業のひとり反省会です。

人のできることは終わり、あとは天気次第

タイトルの写真は本日(8月3日)の稲の様子。走り穂が出ています。チョロっと出てる白いのが、おしべ。これから9月下旬の稲刈りまでにするのは、まわりの草刈りとか、たまに田んぼの様子を見て水を入れることくらいです。

今年の田植えは6月6日だったので、植えてから2ヶ月で出穂。稲の品種によって穂の出る時期は1ヶ月ほどズレますが、いずれにしても成長が早い。

苗を大きく育ててから植えるため、周りの田んぼより2週間〜1ヶ月遅い田植え

稲は、発芽から枯れるまでの間に14枚の葉っぱを出す(自分の目では未確認)のですが、12枚目の葉っぱが出る7月の半ばには幼穂(穂の赤ちゃん)が作られるので、以降は田んぼに入らない方が良いそうです。

なので、田植えから実際に田んぼに入って稲の世話を焼けるのは、ひと月ちょっと。今年もあれこれ発見がありました。

新たに草が生えない田んぼが出現

まずは嬉しいニュースから。今年、新たに草が生えない田んぼが現れました。

これまでオモダカ・コナギに悩まされてきた転換後9年目の田んぼ。3年前から徐々に草が減り始め、今年は、ほとんど生えませんでした。ワラを裁断して田んぼに戻す栽培を繰り返すうちに、草が生えにくくなるという傾向は、間違いなくありそうです。

昨年草が生えなかった田んぼに、再び草が生えたw

一方で、昨年、草が生えなかったと喜んでいた田んぼには、再び草が生えてしまいました。

田植え後の水位が保てなかったことも草にとっては好条件

草が生えた原因として、疑わしいところが2つありました。

1.田んぼに水を入れる時期が遅かった

草を抑えるために「村一番に水を入れ代かきをせよ」と以前ご紹介した「無農薬・有機のイネつくり」(稲葉光國著 農文協)に書かれていたのですが、今年は周りの田んぼより遅れをとってしまいました。このためイトミミズや微生物が厚いトロトロ層をつくる時間が足りなかったり、田植え直前に土に漉き込む雑草が発芽しきらなかったりしたかもしれません。

2.ワラを裁断する時期が遅く、未熟な状態で田んぼにすき込んでしまった

例年は稲刈りがひと段落した11月に行っている作業。ワラが田んぼに均一にまけるよう、風の強い日を待っていたもののタイミングが合わず、この田んぼだけ遅くなってしまいました。写真の日付を見ると3月4日で、前年は既に水を入れていた時期。

脱穀したまま重なったワラは、ほとんど分解が進んでおらず、また風もなかったので、ワラを撒く範囲も広げられず終いでした。

そして面白いことに、この未熟なワラがたくさん集まっていたところと、草が集中して生えたところがぴったり重なっていたのです。

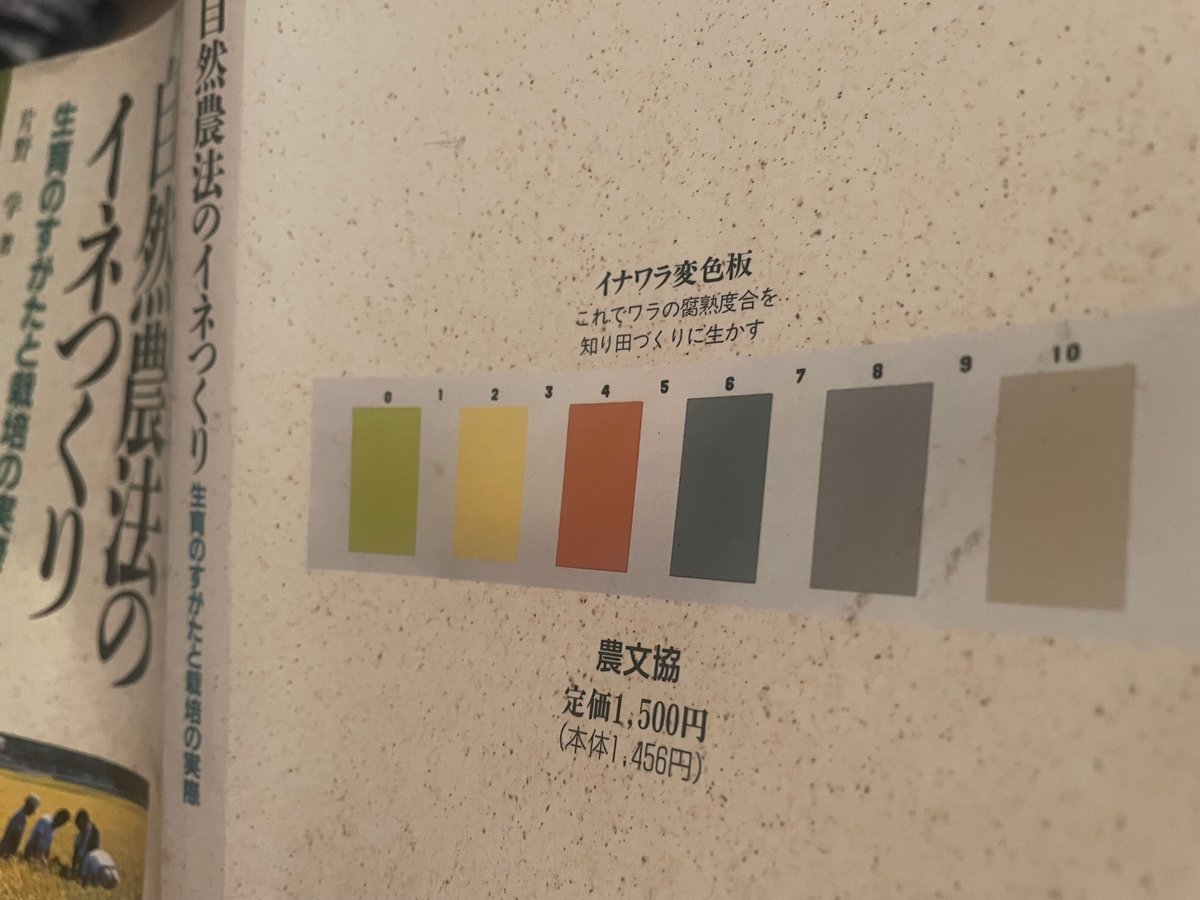

唯一、カラー印刷のカバー背表紙に一番大事な情報が。

田植えまでに腐熟度合を8〜9にせよとのこと。

今年は4くらいで混ぜ込んでしまった

来シーズンに向けて、

1.村一番に水を入れて代かきをし、生き物の活動スイッチを押しておく

2.脱穀当日にワラを撒くくらいのつもりで、ワラをできるだけ早めに裁断・散布し、田植えまでにワラの腐熟度合を進める

これを徹底したいと思います。

草が生えても生えなくても、田車は押すべし

昨年、草が生えなかった田んぼでは、結局、田植えから稲刈りまで一度も田んぼに入りませんでした。草が生えなかったから、さぞかし成績が良かろうと期待していた反面、終盤の実りが少なく収量の少ない品種(亀の尾)を栽培していたことを差し引いても、ありませんでした。

考えられる原因としては、土の中で微生物がはたらいた時に発生する二酸化炭素などのガスがたまり、根っこの成長を阻害してしまったことがあげられます。近所の科学者の方曰く、「炭酸水の中で栽培するようなもの」だとか。そういえば、以前、90歳の大先輩から「田んぼに入って歩いてやると、株が張るぞ」と聞いたことがありました。土の中のガスを抜き、同時に根っこに酸素を供給せよ、ということだったのでしょう。

これまで、田車は幅21センチの1丁押しでしたが、新たに幅24センチ、2丁押しの新車を購入しました。我が家は植え付けの条間(縦の列の幅)33センチ、株間30センチで、幅24センチがちょうど良いです。

今年は田植え後10日ごとに2回〜3回、田車を押しましたが、稲を見ると良さそうな感じです。

じわじわと田んぼの担い手が減っていくという焦り

最近、今自分が作っているよりもはるかに大きな田んぼを「作らんか?」とお声がけいただく機会が増えて来ました。現状では面積を増やす余裕がなく引き受けられないのですが、家庭水田をやりたい人たちがたくさん現れれば、田んぼを引き受けてもらえます。草が生えない田んぼでのお米作りは、とにかくラクなので、できるだけ早く、草を生やさない技術を確立したいものです。