MUP WEEK10「商品・サービス設計の流れ」

皆さん、こんにちは!ういんぐです。

今日もタメになる情報をどんどん発信していきます。一緒に学び狂っていきましょう!

今回は、「商品・サービス設計の流れ」についてアウトプットします。

前回の論理的思考スキルに関するセッションでは、ビジネスにおいて感情や感覚に流されず、正しいデータに基づいて定量化し証明することの重要性を解説しました。

その内容を踏まえ、いよいよ実際の商品・サービス設計をどうすればいいのかを学んでいきます。

この記事を読んでいただければ、次の事項について知識を深めていただくことができます!

・商品、サービス設計の流れ

・各々のステップにおいて活用できるフレームワーク

・社内プレゼンへの落とし込み方

この流れをマスターできれば、コンサルタントにもなれます。コンサルタントは常に、あらゆるフレームワークを活用して物事を考えています。だからこそ、無意識にロジカルシンキングが展開できるんです。

では、早速やっていきましょう!!

1.サービス設計の流れ

まず、サービス設計の流れは次のようになります。

(1)3C分析+SWOT分析

(2)4P分析

(3)デプス調査

(4)ペルソナ設定

(5)市場調査

一つ一つ詳しく解説していきます。

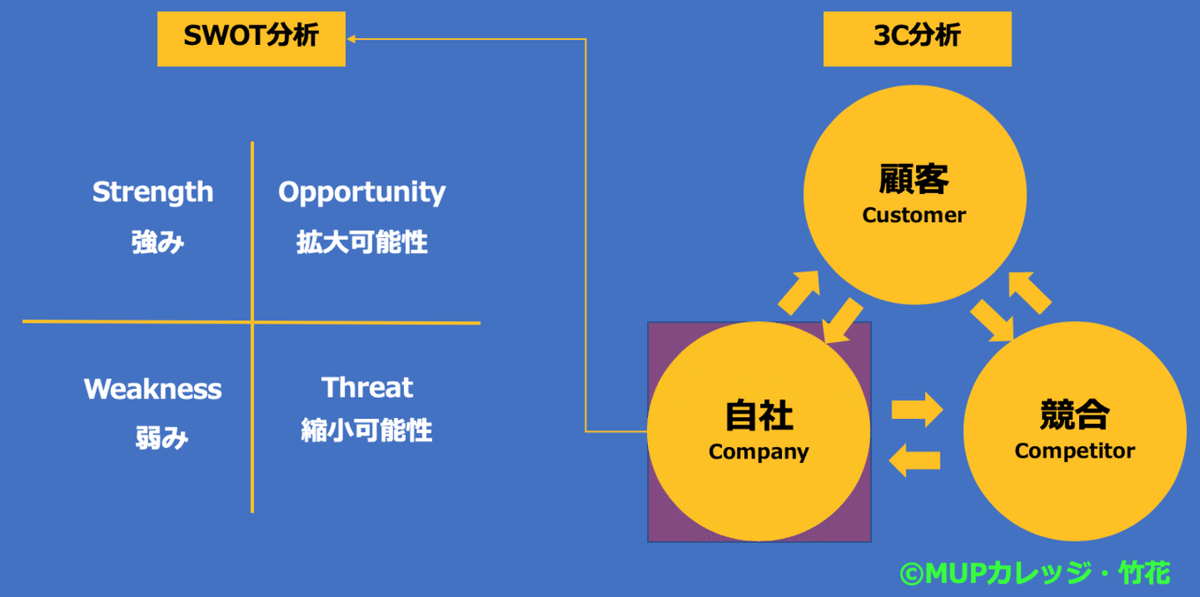

(1)3C分析+SWOT分析

3C分析とは、「Company(自社)」「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」という3つの「C」について分析する方法です。

自社と外的要因を照らし合わせることで自社の強みや弱みが抽出でき、それぞれの分析からKSF(Key Success Factor:成功要因)の発見につなげていきます。そうすることで、事業の成功に向けた方向性を見出すことが可能になります。

ここで重要なのは、自社分析を疎かにしてはいけないということです。

見落とされがちですが、一番必要なのは自社の立ち位置をしっかり把握することです。自社の強み、弱みは意外と把握できていないことが多いので、SWOT分析も併せて行いましょう。

SWOT分析は、企業の内部環境(Strength:強み、Weakness:弱み)、外部環境(Opportunity:機会、Threat:脅威)の4つの項目について分析する手法です。

例えば、とあるカフェでは次のような分析が導き出せます。

【顧客分析(Customer)】

オフィス街/休日は人の出入りが少ない/客層はサラリーマンが多い/男性が

6割/年齢は40代が一番多い

【自社分析(Company)】

①Strength(強み)

ドリンク価格が競合と比較して安い/小規模店なので独自キャンペーンが打ちやすい/アルコールやフードも幅広に提供できる。

②Weakness(弱み)

ブランド力がない/大手と比べて仕入原価率が高い

③Opportunity(機会)

夜はバーとして営業ができる/オフィス街であり企業イベントを誘致できる/デリバリーにも応えられる

④Threat(脅威)

近隣でアルコール取扱店が増えると集客に影響が及ぶ可能性がある。

【競合分析(Competitor)】

・朝の入店客は50人程度、昼は100人程度、夜は40人程度/女性が多い/店内でフードを注文する人の割合は30%程度。客単価を530円と仮定すると1日の売上は100千円程度。

こういった分析をグラフ等を活用して可視化できればなお良いでしょう。

(2)4P分析

続いて4P分析を行います。

4P分析とは、天候などコントロールができないものを除いて、人為的にコントロールが可能なもので、販売に影響を与える代表的な4つの要因について競合と比較し、どのように商品やサービスを販売していくかを分析する手法です。4つの要因とは、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(プロモーション)」で、4つの「P」で4P分析と呼びます。

①Product(製品)

顧客が求めるのは、どのような機能やブランドイメージなのか?

商品の品質・機能/ラインナップ/ブランドイメージ/パッケージデザイン

②Price(価格)

いくらで販売すると最も利益が残るのか?

定価/割引/支払方法等

③Place(流通)

どのような方法で商品・サービスを購入できるようにするか?

チャネル/流通範囲/調達/品揃え/場所/在庫/輸送等

④Promotion(プロモーション)

いかに認知度を上げ、いかに訴求したいイメージを伝えるか?

広告宣伝活動/広報活動/店頭販売促進活動等

これを先ほどのカフェに当てはめると、次のようになります。

①Product(製品)

サラリーマンが多いことからボリュームを重視したランチメニューを用意/夜はアルコールメニューを用意/女性客を取り込む為のドリンクメニューを提供

②Price(価格)

ランチタイムはサラリーマンを取り込む為ドリンクセットで900円/夜は競合がいない為、客単価を4,000円程度に設定

③Place(流通)

オフィス街であることから一定のデリバリー需要がある/ランチデリバリーを宅配サービスとして提供

④Promotion(プロモーション)

LINE@の登録でドリンク一杯無料などを行う/看板認知が可能であり、ホットペッパー等による広告は行わない/ランチタイムにクーポン配布を行い話題性をあげる

自社と競合の4P分析を比較し、一つ一つ細かく改善を行っていくことで、差別化を図ることが可能になります。他社の強みを徹底的にパクり(=TTP戦略)、そこに自社のオリジナリティを加えることで、他社に勝る強みを手にすることができます。

ここまでで、3C分析、SWOT分析、4P分析を行い、提供する商品やサービスに関する大まかな方向性が見えてきました。

では早速、市場調査に!といきたいところですが、市場調査に入る前にまだ踏むべきステップが残されています。

(3)デプス調査

まずは、参入する市場規模を把握する為に、しっかり市場分析をしましょう。

市場規模は、特定の商品やサービスを必要としている人がどれだけいるのか、そしてそのニーズに人々はどれだけのお金を払うのか(デプス調査+メンタルアカウント分析)を分析することで明らかにできます。

市場規模=サービスを必要としている人の数×そのサービスに支払うお金

その為に、まず必要になるのがニーズ調査です。

ニーズ調査はいたってシンプルで、実際に多くの人にインタビューやアンケートで「こんなサービスがあったらどう?」と聞いてみましょう。

返ってきた答えをカテゴリー分けし、ニーズがありそうなセグメントを絞っていきます。

その後、ニーズ調査から絞ったセグメントに属する5〜10人程度の人に、直接対面でヒアリングを行います。これがデプス調査と呼ばれるものです。

その時、対面者の緊張を解き、本音を引き出す為にもリラックスした環境で面談することを心がけてください。

デプス調査は次の流れで行います。

①スモールトーク

日常会話で相手をリラックスさせる/自分のことを積極的に伝え警戒心を解く

②ライフスタイル質問

趣味/家族構成/職業/平日、休日の一日の過ごし方(出来るだけ細かく)

③ワンアヘッド質問

年収/家庭の経済状況/ローンの残高等の踏み込んだ質問

④サービス、商品に関する質問(肝心な質問は最後に聞く)

サービス、商品に関する意見をもらう/なぜ必要・不必要だと考えるのか、WHYを3回繰り返し深掘りする

加えて、メンタルアカウント分析も非常に重要です。

メンタルアカウンティングは心の会計とも呼ばれる概念です。

人はお金に関して何かを判断する際、必ずしも合理的な決断をするわけではないというものです。

例えば、普段はもったいないからと自動販売機でジュースを買うことを避けるのに、彼女とのデートや後輩、部下に対して食事をご馳走することには抵抗を感じないというような心理です。

このメンタルアカウンティングの視点がないと、せっかく導き出した市場規模も、現実とはかけ離れた数字になってしまいます。

(4)ペルソナ分析

デプス調査が終われば、いよいよ社内で調査結果を共有しましょう。

プレゼント行う際、一番共通点がある部分をもつ人物像を勝手に作り出します。その架空人物を「ペルソナ」と呼びます。

ペルソナは、実際にその人物が実在しているかのように、年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、趣味、特技、価値観、生い立ち、休日の過ごし方、ライフスタイル等、リアリティのある詳細な情報を設定します。

プレゼンで市場規模を説明する際は、このペルソナを逆算して説明していきます。

しかしながら、市場規模を明らかにできたとしても、すぐにその市場の全てを囲い込めるわけではありません。

製品やサービスが市場に普及する順序を提唱する考えに「イノベーター理論」と呼ばれるものがあります。これは、新製品・サービス購入の態度を早い順に5つに分類したものです。

①イノベーター(Innovators:革新者)

冒険心にあふれ、新しいものを進んで採用する人。

=市場全体の2.5%

②アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用層)

流行に敏感で、情報収集を自ら行い、判断する人。他の消費者への影響力が

大きく、オピニオンリーダーとも呼ばれる。

=市場全体の13.5%

③アーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随層)

比較的慎重派な人。平均より早くに新しいものを手に入れる。

=市場全体の34%

④レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随層)

比較的懐疑的な人。周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする。

=市場全体の34%

⑤ラガード(Laggards:遅滞層)

最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。イノベーションが伝統になるまで採用しない。

=市場全体の16%

つまり、冒険をしても良いと考える消費者は、①イノベーターと②アーリーアダプターのみで、市場全体の16%です。

まずは、この層をしっかり満足させ、ファンになってもらうことが重要です。そうすることで口コミが広がり、徐々に市場を獲得していくことができるようになります。

この時、「ニッチな戦略」をとることを心がけましょう。

①イノベーターと②アーリーアダプターに訴求する為には、他店にはない目新しさが必要です。その為に、ニッチ戦略は欠かせません。

例えば、◯◯専門店や、カフェでも「高級チョコとコーヒーの店」等、消費者にインパクトを与える仕掛けを実践しましょう。

2.まとめ

いかがでしたか??

「商品・サービス設計の流れ」について、様々なフレームワークを駆使した一連の流れについて理解いただけたかと思います。

では、今回のセッションのまとめです!

★サービス設計の流れ:

3C分析+SWOT分析→4P分析→デプス調査→ペルソナ設定→市場調査

★3C分析:

「Company(自社)」「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」の3つの「C」について分析する手法

★SWOT分析:

企業の内部環境(Strength:強み、Weakness:弱み)、外部環境(Opportunity:機会、Threat:脅威)の4つの項目について分析する手法

★4P分析:

4P分析は、販売に影響を与える代表的な4つの要因について競合と比較し、どのように商品やサービスを販売していくかを分析する手法。「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(プロモーション)」の4つの「P」で4P分析と呼ぶ

★市場規模=サービスを必要としている人の数×そのサービスに支払うお金:

ニーズ調査から絞ったセグメントに属する数人に、直接対面でヒアリングを行い、ニーズを深掘りする調査をデプス調査と呼ぶ

★プレゼント行う際、一番共通点がある部分をもつ人物像を勝手に作り出す。その架空人物を「ペルソナ」と呼ぶ。ペルソナは、実際にその人物が実在しているかのように、年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、趣味、特技、価値観、生い立ち、休日の過ごし方、ライフスタイル等、リアリティのある詳細な情報を設定する

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️

おわり。