漫画の作画の素人っぽさをなくしたくて試したこといろいろ

いわゆるデッサン力以外の部分で、モノクロ漫画の作画のクォリティを上げるためのTipsコタツ記事です。たぶん同人仲間がいたらこういうことを教わりながら描けるんだろうなーと思いつつ。使用ツールはクリスタ、グレスケ漫画を意図してます。記事中のAmazonリンクはアフィリエイトです。

駒の割り方とかトーン、ベタ入れの「やり方」自体の講座はなんとか見つかるのですが、

もう一歩踏み込んだテクニックが見当たらないと思ったのがこの記事を書いたきっかけです。

試せるボタンをいろいろ置いておくので、好きなやつだけポチっと押してください。くれぐれも作風や好みやジャンル次第なことは忘れずに。

というわけで雑なビフォアフ作ってみたのですが、全体的に「情報量を増やす」が一つのキーワードな感じ。

左は平面的でのっぺり。数ヶ月前に初めて仕上げた原稿がまさにこれでした(もっと酷かった)w Twitter漫画とか日常モノならコレでいい気もするけど。

ちなみに変えたのはここら辺です。

◯さいとうなおき先生のモノクロイラスト講座が復活したよ

この記事を公開した後に気づいたのですが、さいとうなおき先生が新アカウントでモノクロ漫画の動画を再公開してくれてました…!ためになるので私の記事読むよりこちらをぜひ。

◯文明の利器で線を綺麗に

作風によるけど、線がヒョロったりボサボサしてると初心者っぽく見えてしまうことがあります。上手い人が描いたラフな線とはまた違う感じ。

こればっかりは描いて慣れましょう!なんだけど、デジタルなら設定である程度どうにかできる部分もあります。

・クリスタの手ブレ修正は思ってるより大きめの数値でもOK

saiとかから入った人間には盲点(?)なんだけど、クリスタの手ブレ修正はけっこう思い切って上げちゃって大丈夫です。ペーパーライクフィルムとか使ってない人は特に。マシンのスペックや板タブ液タブなどのツールや環境、何より作風にもよりますが、20以上にしてる人も多いです。これは某所で取ってみたアンケート。やっぱり〜10の人が多いけども。

私はブラシによって20〜50で使ってます。

・ベクターレイヤーを活用する

交点消しとかベクター線つなぎとかどうにかできる部分も多いです。長くなってしまうのでこちらの記事をどうぞ。

以前描いた雑なまとめもあります。読みにくいですがリンク集的に参考にしていただければ。

◯線の強弱&入り抜き

線の強弱(ここでは太さ)と入り抜きによって、クォリティが違って見えることがあります。

理由はいろいろあるけど、この動画(該当部分は5:30〜くらい)の説明がすごくためになりました。カラーと比べると色相の情報がないから、線画にカゲの役割を持たせるっていう考え方。

・太い線と細い線を使い分ける

ベタ入れたりトーン貼ったりすると線画が負けちゃうことがあるので、基本的に輪郭は太めがいいのかも。

片手デバイスやショートカットをうまく使うと、ブラシの使い分けも楽になります。

座裏屋先生とか太い線で描いてるイメージだけど、服のシワとかは細い線で入れてるし、光が当たってる部分は線を飛ばしたりして、かなりメリハリがあります。

ドラマCDカバーと小冊子が終わりましたー

— 座裏屋蘭丸 (@zaria_ranmaru) July 10, 2023

発売は12月15日です! pic.twitter.com/QLKWjrlOI5

・一本の線でも強弱をつける(最重要!!!)

今回の記事で紹介した中で、一番自分に効くと思ったのはこれ。

「鉛筆だといい感じなのにペン入れするとイマイチになる現象」の理由の一つが、「鉛筆は濃淡が出るから情報量が多い」せいらしいのですが、黒一色でも線の強弱(ここでは主に太さ)で情報量を増やせます。

絵がうまい人のイラスト、情報量が多くてきれいだな、キャンバスが大きいのかな?

— しべ⛄️(ガチ多忙) (@Sibe_Raito0423) February 6, 2022

って思ってたけど、キャンバスのサイズの問題じゃなくて、線画とか塗りに強弱が激しくついていることに気づいた。

技術ってすごいわね。 pic.twitter.com/pBUtF95Za5

Rel先生もこうおっしゃってる!!

描いた線画から初心者感が消えない理由っていくつかあるんだけど、

— ReL@たまにイラスト解説するよ (@rel_illustrator) December 14, 2023

「線の強弱」が結構強い理由の一つだったりする。

そこを筆圧と線を引くスピードで調整できるようになると、線画のレベルが何段階も上がるよ👍

最近すごいなぁと思ってるのは例の異世界社畜漫画の采先生の原稿。

ノル/原稿進捗 pic.twitter.com/qJfvWmg0pE

— 采 和輝❆iRODORi (@irodori_kazuki) October 1, 2023

背景が白いコマも全く物足りなさを感じないのは、線画そのものの力な気がする。

後から髪の毛の根元とかに影を入れたり、細いところを足すやり方も。

絵を描くのが爆速で早くなったので、

— 木星在住@没漫画毎日更新 (@mokuseidayo) July 12, 2023

その描き方が誰かの役に立てば思い

共有させていただきます。

面倒な見せコマが30分程で描けました。

主線に強弱をつけなかったり、

ベタで絵を構築してから細い線を足しています。

細い線はトーンのように置くのが大事だと思いました。#漫画の描き方 pic.twitter.com/c1tyO4jhfU

クリスタなら後から線幅を太らせたり細らせたりもできます。

どこを太くしてどこを細くすればいいのかは、こちらの動画の24:00〜あたりがめちゃくちゃ参考になったのでおすすめ。明暗、重なり合ったものとの距離、立体感、力強さ、云々。

この本も良かった。線の強弱やメリハリについても情報量多かった。

時間との戦いな商業作家さんは一発で強弱をつける人も多いみたいです。アナログ漫画で、線の強弱をつけやすいGペンが好まれて使われてきたのもその証拠だと思います。

いずれにしろ、ペン入れをただなぞるだけの単純作業にしないで、一本一本考えて描く必要があるのかも。

この域までいくと一筆入魂て感じする…。いつかコレになりたい

— 千景 (@haco_etc_) October 10, 2023

— 千景 (@haco_etc_) November 3, 2023

強弱や入り抜きの出るペンを試したり、筆圧をいじってみたりするのも良いかと。このテンプレ、ブラシサイズまで紹介されてて参考になるかも。

皆さんの漫画を描いている環境を教えて貰って行き詰まった時の励みにしたい!と思い『教えてデジタル漫画描き』というテンプレを作りました

— もじゅる (@momoju1124) November 7, 2023

どしどし参加してもらえると嬉しいです

#教えてデジタル漫画描き

のタグが付いていると周回しやすくて助かります

※使用報告はしないで大丈夫です pic.twitter.com/bECkiz2PGf

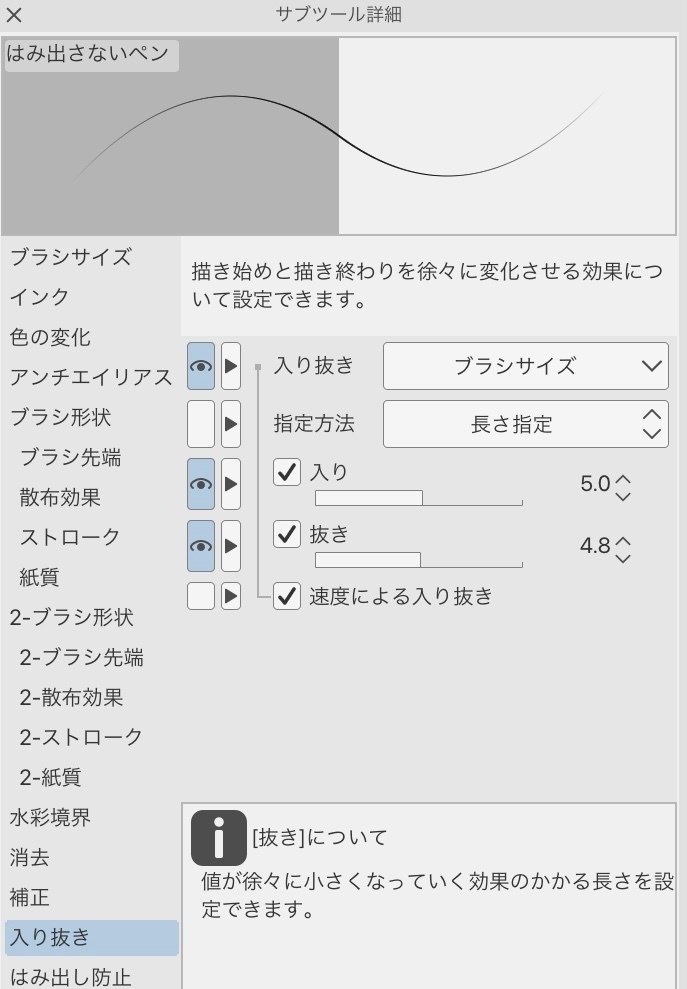

特にクリスタの入り抜きで描いた後にシュルシュルしちゃうのが苦手な人は、この辺の数字を下げてベストな描き味を探してみるのがいいと思います。

もちろん線の太さやタッチについては、作風や流行もあります。個人的には安野モヨコ先生とか魚喃キリコ先生とかの感じが好き!

🌹 #安野モヨコカレンダー2024 🌹

— 安野モヨコ (@anno_moyoco) October 28, 2023

予約締め切りまであと3️⃣日❕

線画の美しさを堪能できる

KIMONO GIRLSの壁掛けカレンダー👘#シュガルン のキュートな世界観が

ギュッと詰まった卓上カレンダー🏵️

セットでお買い求め頂くと

お得になっています🎉

▼https://t.co/co33EhDCx4

(スタッフ) pic.twitter.com/THfjZnFp0A

新装版と魚喃キリコ作品解説集のカバーお披露目です。

— 魚喃キリコofficial (@NanananOfficial) February 27, 2020

ご予約お待ちしてます。よろしくお願いします!(スタッフ)

魚喃キリコ過去作品限定新装版&作品解説集、連続発売決定! https://t.co/CGihmCLVmP

ただ、やっぱりシンプルで均一な線ほど技量が問われる気がします。このくらい描き込んでるともう別次元な気がするけど。

とりあえず綺麗な線画のコツはもうすでにいろんなところで紹介されているので、いろいろ参考にしつつどうぞ!

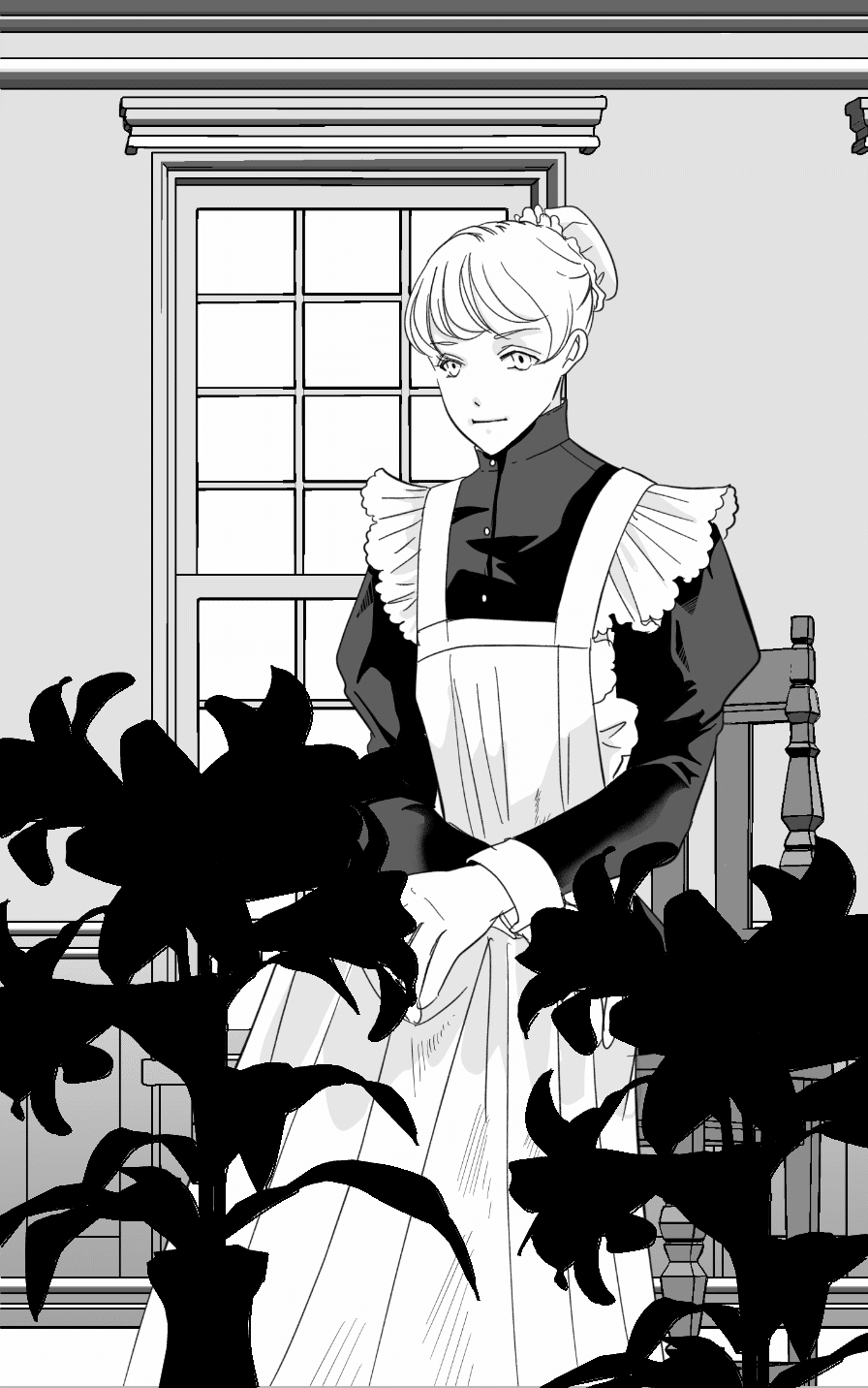

◯ベタを意識して使う

おおみね先生が紹介されている通り、ベタが適度に使われていると画面が締まって見えます。好きなジャンルの漫画で、画面のベタの比率を気にしてみると勉強になるかも(少女漫画とかなら右もアリな気がする)。

#コミカライズの魅力を毎日届ける 33

— おおみね@漫画の役立つ情報を配信 (@oominemanga) March 20, 2023

「黒べたで読者の目を引き付ける」

漫画と言えば、べた(黒の部分)!

というくらいに有名な仕上げですが、べたには読者の目を止める「くさび」の役割があります。

なので、作画やキャラデザイン時にはべたを意識的に入れるのがオススメです!

(1/2) pic.twitter.com/zSIxNVVXYy

薄い固有色が多いシーンでベタを塗る箇所がない‥っていう場合も、落ち影とかちょっとした影を思い切って黒で塗ってしまうのもアリだと思います。

◯ベタ削りやカスレ

「ベタとそうでないところの境目」にどんなブラシを使うかで、素材の質感を表現できます。

クッキリしてるとツルツルした素材っぽくなりがち。それを避けたい場合はベタを削るブラシで削ったりハッチングなどで書き足したり、グラデーションやぼかしで境界を曖昧にするイメージです。

と思ったら羊焼く太郎さんがずっとクォリティ高い作例を上げてくださったのでこっちを参考にしたほうがいいかも…!

ありがとうございます!黒ベタは影と光で塗り分けた後に布の凹凸をハッチで描き込み、色つきの服だったらトーンを貼るとそれっぽく見えると思います!#マシュマロを投げ合おう pic.twitter.com/uQQlJdbYzx

— 羊焼く太郎 (@hituji89tarou) January 2, 2024

手書きしてもいいけどハッチング系素材とか、「削りブラシ」とかで検索するといろいろあるかも。

マスクを使った、修正に強いベタ削りのコツ。

また、ベタとトーンやグラデーションを組み合わせて黒っぽい素材を表現することも多いです。

メイドさんが、たい焼きを食べるお話 (1/5) pic.twitter.com/M1cJMsw96k

— 前屋 進💐メイ食べ④巻発売中✨ (@no33no) August 10, 2020

ベタの部分に広くカスレ表現を入れることもあります。

🧙♀️エコエコアザラクREBORN⑤巻5月発売👿 pic.twitter.com/GC9lefXulk

— 山田J太 (@jtanchi3) April 16, 2023

カスレ表現はベタが重くなりすぎないためとかの表現上の意図のほか、同人誌ならオンデマンド印刷で広い範囲で黒一色ベッタリ使うのを避けるために使ったりもするみたいです。

◯線でシャッシャってやる(ハッチングやカゲ線)

カラーイラストばっかり描いてるとあまり馴染みがないですが、モノクロだと一本線だけではなく、シャッシャッとした線もよく使われています。

作風によるけど、劇画から少女漫画まで、幅広いジャンルで見かけます。

こういうやつw

JoJo’s Bizarre Adventure: Part 6--Stone Ocean, Ch. 98: Can Jolyne make an escape when her memories are constantly being erased?! Read it FREE from the official source! https://t.co/lGcCYAcBBb pic.twitter.com/cTM9KOV0Vd

— Shonen Jump (@shonenjump) October 17, 2023

質感や陰影、筋肉みたいな一本線で描くほどじゃないさりげない凹凸とか、一気に情報量が増えて深みが出ます。

クリスタならハッチングやカゲ線系のブラシ素材もいろいろあるので試してみるといいかも。

筆圧・角度変化ハッチングブラシを公開しました。主にモノクロ原稿の布シワのタッチの為に作ったブラシです。動かし方にややコツがいりますが、印刷されてもわりと自然な手描きに見えると思うのでさっと手数を増やしたい時などにぜひ…。https://t.co/1quYLgcBFN pic.twitter.com/BojlGrbWUV

— 柊暁生@はたらく魔王さま漫画21巻発売中 (@102_55) November 3, 2021

◯グレスケ(もしくは網点)ばっかり使わない

グレスケ(もしくは網点)のトーンばっかりだと、のっぺりしがちです。

逆に、ハーフトーンばっかりのコマでも、テクスチャの違うトーンを使うことで単調になりにくくなるみたいです。

最近よく広告で出てくるコレがいい例かも!砂目トーン、かけ網トーン、斜線・横線トーン、縄目トーンなどいろんなテクスチャのトーンが使われています。

お姉様を虐める悪役令嬢だが、

— マンガUP! おすすめ漫画紹介 (@mangaup_pr2) January 26, 2024

実は彼女を守るための計画で!!?(1/13)#マンガUP! #マンガ #PR #基本無料で読めるアプリ#漫画が読めるハッシュタグ

▼続きはこちら▼https://t.co/xIlSJ56z3o pic.twitter.com/ao94VXdrog

素材による質感の違いの描き分けにもなるかも。

例えば砂目トーンとかカケアミとか。

有料だけどコレとかも便利。

◯トーン貼ったらもうひと手間

トーンを一枚貼っただけだと、のっぺりした印象になりがち(無機質な絵にしたい場合はいいと思う)。

なので削ったりして変化をつけると良さげです。

トーン削りについてはベリ子先生のメイキングとかもあるので参考にどうぞ。

スプレーちょちょっとかけたりも。

クリスタのTIPS(なのか?)

— 松浦はこ(松箱)☀️お仕事報告 (@mats_haco) September 4, 2019

「トーンにスプレーかけるだけ」

ちょう簡単なので私がガチめにおすすめしたいトーンの処理です pic.twitter.com/0OrzhDtLWZ

それから、これもシャッシャってやる線の一つですが、影はトーンだけでなくハッチングを組み合わせて表現していることも多いです。

例えばよく見るのは首のところの落ち影。

ほっぺの赤味の線とトーンを組み合わせたりとか。

あとはこういうのをそのまま真似しておけばいいかもしれない。

#コミカライズの魅力を毎日届ける 38

— おおみね@漫画の役立つ情報を配信 (@oominemanga) March 25, 2023

「女の子の魅力的な仕上げ方」

コミカライズで大事な要素に女の子を魅力的に描けるかがあります。

絵柄はそれぞれの個性なのでみなさんにお任せするとして、今日はとっておきの仕上げ方を紹介します!(1/3) pic.twitter.com/ChOUUFAPbt

◯グラデ活用する

普通のトーンの代わりにグラデーションにしてみると、奥行きや陰影を出せます。これも、変化がでる分情報量も増える感じ。時間ない時におすすめ。

肌の柔らかさを表現するために淡いグラデーションもよく使われています。

土曜日より開催の『グラフェス2023』にて

— lack (@lalalalack) December 24, 2023

ヴィーラのイラストを寄稿させていただいております!

ぜひ会場でご覧いただければと思います(´▽`)#グラフェス2023 pic.twitter.com/yk8u81hEVn

特に肌色が多い漫画では「ほわっとグラデにポチッとハイライト」の手法をよく見るかも。ぷりぷりになる感じ。

◯ハイライトや反射

ハイライトを上手く入れると一気に垢ぬける気がする!

例えば窓ガラスや鏡など、ツルッとした材質にはこういう素材もあります。

あと髪ツヤ表現。けっこう時代が出る感じ。

ツヤベタのはなし @山田南平Bloghttps://t.co/6o7qwk0fVx#漫画の描き方#金色のマビノギオン (#金マビ)

— 山田南平Official (@nanpei_yamada) May 26, 2021

【byスタッフ】 pic.twitter.com/3eqzvjnSTp

これはジャンルや流行によってかなりいろんなバリエーションがあります。髪や髪ツヤのためのブラシもほんとにいっぱいあるので、いろいろ試すのが良いと思います。

カラーイラストではお馴染みのリムライトも、もちろん漫画で使えます。

仕上げの有無でこれだけ変わる!色トレス・リムライト・オーバーレイで色合いを変えるだけでも印象が違います✨

— いちあっぷ(8月31日技法書発売) by MUGENUP(クリエイティブ制作会社) (@ichiup_net) September 5, 2019

厚塗りの基本は「面」! ~厚塗り入門~ | いちあっぷ https://t.co/5hSb2RFGcC #絵が上手くなる記事はコレ pic.twitter.com/Lm2BrDXjxi

背景から浮き上がらせる効果もあります。

あとカラー原稿と同じく肌色多い漫画とかには特に映えそう。

◯光と影

光と影をうまく使うことによって、視覚的、心理的な効果を狙えます。モノクロ漫画は色(色相)の情報がない分、陰影が重要になってくるのは前述の通り。

おすすめはこのシリーズ。めちゃくちゃ知見の宝庫だった。本にしてほしい…。

あとは既存の漫画をいろいろ読んで研究するのも良さそう。最近読んだ中では、この漫画の陰影の演出がとてもよかったです。

そして探せば意外とあるもので、こちらは漫画表現における光と影の演出に特化した本。ただし2003年に出版されたもの…。電子で出してくれてありがたすぎるけど、アナログ前提なので画材の使い方とかにもページが割かれていて、実質使える情報は半分あれば良い方かなあ。

作例が古いのと、ここ20年の作画インフレのせいで今見るとかなり拙い絵もあったり(そもそもプロじゃない人が多そう)。なのでちょっと脳内で変換が必要かも。それから基本的に光源は1つだけ。反射光の話はほぼないし、三点照明なんてもちろん出て来ません。

とはいえ、ライティングの教本は数多くあれど、モノクロのコミックイラストや漫画の演出向けに落とし込んだ本って現状これくらいしかない気がする。個人的にはこの値段なら買って良かった。

あとは過去に買った本を引っ張り出して、改めて光と影ってなんぞやっていうところから勉強し直しています。visionはストーリーテリングのための本だけあって心理的効果に重点が置かれていて、漫画を描く人にこそ真価を発揮してくれる気がします。読み返すとすごく発見がある…!

これも読み返してる。やっぱり本文がゴシックなので目が滑る…。

youtubeに大量に転がってる、映画撮る人向けのチュートリアル動画もおすすめ!いろいろ見るだけで、高い本を買わなくても十分な知識が得られると思います。自動字幕つけられるし、英語わからなくてもなんとなーく見てるだけでやってることはわかります。もちろん日本語のやつも多分あると思う。

モノクロ映画(film noir)のチュートリアルは特に漫画向けかも!モノクロ映画もいろいろ見てみようかな。

◯背景にひと手間

背景周りのtipsはこちらの記事で収集しているのですが、中でも漫画にすぐ応用できそう&即効性がありそうなのはこちらの篠房先生の一連のツイ。

「部屋の角を暗くする」なんて、漫画の描き方系の本とかではそんなに見ない割に、実際にいろんな漫画を読んでみるとかなり広く使われてる手法です。

例えば笑っちゃうほどよく見かけるのが、部屋の隅っこにこういうカゲ線を使ってるやつ!

ほらーほらー!同じ素材じゃないかもしれないけど、吸死でも使ってる…!部屋の隅っこの影線。

【#吸血鬼すぐ死ぬ】明日発売「#週チャン」24号に第323死「えーとあーしてどーしたら」掲載!!

— 「吸血鬼すぐ死ぬ」公式 (@johnwakawaii) May 10, 2023

〆切が近づく中、オータム書店で漬物にされまいとロナルドが頼った先はAIで…!?

最新単行本25巻発売中!! 舞台「吸血鬼すぐ死ぬ」は6月上演! #盆ノ木至

公式サイト:https://t.co/lXMzf4GwuI pic.twitter.com/jM0uxP9sQo

・背景と人物の境目の処理

人物が背景に埋もれてしまわないための仕上げ。大事。処理の仕方は色々あるのでお好みで。

番外編

受刑者の人たちへの漫画背景指導の話、ためになることが結構あった!意識して飛ばす線と雑に飛んだ線は違う‥心に命じておこう…。

改めて、背景についてはこちらの記事でいろいろ収集しています。かなり見てもらってる感じもあって、同じことで悩んでる人の多さ(およびそれに対する情報の少なさ)が伺えます。

出張編集部で相談したら、「3D素材そのまま使うな上手く加工しろ」っていう意見がとても多かったので、その辺の参考にもどうぞ。

背景についてはこれもおすすめ。吉田先生の本。私はBooth版も持ってる。

手っ取り早くそれっぽくする背景も載ってます。

◯奥行き感、立体感

上手い人の漫画と自分の漫画を比べてみたら、「奥行きを感じさせる力」が足りていないことに気づきました。奥行きがあると没入感が出るし、SNSでも目を引く気がします。ちなみにこの前出張編集部でも指摘された…。

パース以外にも、対比や重なりなど、遠近を感じさせる方法はいろいろ。

逆転の発想(?)で、背景ではなく、人物の手前側にオブジェクトを持ってくることで遠近感を出すこともできます。

ポーズや構図で工夫したりとかも。

また、下記イラストの右の例のように手前⇔奥の動き(Z方向の移動)を入れるのもオススメです!

こちら↓も参考になったのでよろしければ…!地面入れると良いとかちょっとした工夫が紹介されています。

◯抜けも入れる

情報量をとにかく増やす、という話をしてきましたが、「抜き」も必要です。あえて背景が真っ白だったり、描き込みの少ないコマを入れてあげること。

全コマびっしりだと読み手が疲れてしまうし、キャラが埋もれたり、ほんとに見せたい大事なコマのインパクトが薄れてしまうことも。

空白も絵の一部。空白をおそれない

— おおみね@漫画の役立つ情報を配信 (@oominemanga) May 5, 2024

デジタルで漫画を描いていると陥りやすいのが「空白恐怖症」です。トーンやタッチを無限に入れられるので、どんどんと重ねて画面がグレーになっていきます。… pic.twitter.com/4ask2yrft5

そして、背景が白いコマ自体にも意味や効果があって、使い方によって時間の流れをコントロールすることができるみたいです。

読む人の時間を少しだけ操る方法。 pic.twitter.com/pmJtovfsVX

— 福地翼@次回作準備中 (@fukuchi_tsubasa) September 2, 2022

今は写真から背景を起こしたり、素材を使ったりでいくらでも作画カロリーを上げることができるけど、意識して胃もたれしないための箸休めを作ることも必要かも!

◯その他

仕上げに関して一番充実してるのは、こういうオススメ素材を紹介するツイートかもしれません。各自の作例までつけて紹介してくれてる人もいます。「いろんな漫画でよく見るアレってこの素材かー!」っていうのが見つかるはず。

クリスタ(もしくは他のツール名)+オススメペン とかで検索するといっぱい出てきます。

中世欧風モノっぽいジャンルの画面をとりあえず埋めるのを助けてもらったクリスタ素材様々です。初めてだったけどなんとなく埋まりました。🙏🙏#オススメペン #CLIPSTUDIO pic.twitter.com/FTIyJVIve6

— みね 😺 (@calamineb) July 12, 2019

◯禁じ手

上手くなりたすぎて、Vizrefにプロの上手い人の漫画のスクショと自分の原稿を並べて貼り付けていって、見比べて何が足りないかを研究しました。今回の記事で挙げたいくつかはこの方法で発見したポイントです。

自分の作品を客観視するの大事だけど、いつまで経っても完成しなくなる地獄に陥る可能性があるので初心者がやるべきではないかも。やっちゃったけど。

◯仕上げまでまるっと模写するのが良いらしい

カラーイラストのメイキングやTipsはいっぱいあるのに、それと比べてモノクロって極めようと思うとあんまり情報がない気がします。コマワリとかトーン貼りとか基本のやり方止まりで、もっと上手くなりたいと思うと急に「見て盗め!」的な寿司職人の世界になっちゃう。

という話を某所でしたところ、プロの人が「漫画を一冊、完コピするつもりで模写するといいよ、数年専門学校行くのと同じくらい効果あるよ!」と教えてくれました。

模写、ここでも勧められてる!

商業で求められている完成度が想像つかない場合、どなたかプロの漫画の模写を1ページだけでもすることをお勧めします。ペンタッチや描き込みの量、トーンワーク、背景の密度など、下描きはトレスでもいいから、並べて見分けがつかないくらい徹底的に再現する

— 佳深めか (@kafukameka) August 19, 2023

編集者さんも新人さんや漫画家志望に勧めると聞くのでやっぱり王道の方法なのだと思います。

◯おわりに

モノクロイラストのテクニックに関する情報が少ない問題、創作の発表の場がカラーと相性の良いweb漫画やSNSに移ったことで、モノクロ漫画を描く人間が減ってるのが理由かもしれません。それから、コマを割りましょう!ベタを塗りましょう!とか基本の時点で脱落しちゃう人が多いのかも。

でも、だからこそ質の良いモノクロ漫画が描ける人間はどんどん貴重になる…と良いなと思いつつ(すでにコミカライズの作画はかなり人材不足ないみたい)、今後も気づいたこと、見つけたtipsをちょっとずつ収集していきます。

くれぐれも、ここまで上げた例はあくまで一例です。作風によるなので、合いそうな部分だけ取り入れてみてください。それに今でこそ画面の情報量至上主義みたいになってるけど、これも数年経ったら覆ってる可能性は大いにあります。

あと、時には逃げてもいいと思う。