ツルガキ!全米映画興行収入ランキング7/14-16編『猿の惑星』の猿のモデルが日本人ってホント?の巻

まいど!ワイは鶴や!ツルヤナンボクや!

ええじゃろうだよ!

チャットモンチッチ、おかえもんです。

懐かしいな、もんちっち。ワイもぬいぐるみ持ってたで。

昭和ネタやめて!

ごめんごめん。

じゃあさっそく先週末7月14~16日の全米映画興行収入ランキングをいってみようか!

① WAR FOR THE PLANET OF THE APES

$56.5M (初登場)

② SPIDER-MAN: HOMECOMING

$45.2M ($208.3M)2週目

③ DESPICABLE ME 3

$18.9M ($188.0M)3週目

④ BABY DRIVER

$8.8M ($73.2M)3週目

⑤ THE BIG SICK

$7.6M ($16.0M)4週目

⑥ WONDER WOMAN

$6.9M ($380.7M)7週目

⑦ WISH UPON

$5.6M(初登場)

⑧ CARS 3

$3.2M ($140.0M)5週目

⑨ TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

$2.8M ($124.9M)4週目

⑩ THE HOUSE

$1.8M ($23.1M)3週目

予想通りトップに来たな『猿の惑星:聖戦記』

日本では10月13日公開や。

まだだいぶ先だね。ちなみに公式サイトはこちら!

2位は前回首位やったスパイダーマンか。

売上がやや失速か?

もっと気張らんと、今夏のチャンピオン争いのライバル『ワンダーウーマン』に負けてしまうで。

でも、トムホとゼンデイヤの熱愛報道もあったし、まだまだ盛り上がるかもだよ!

日本では8月11日公開だね。公式サイトはこちら!

3位は『怪盗グルー:ミニオン大脱走』だ。今週末には日本でも公開だね。街のあちこちでミニオンを見かけるな。ヒットしてほしいね。公式サイトはこちら。

4位はエドガー・ライトの『ベイビー・ドライバー』や。

監督のインタビュー映像が届いたで。

ああ…、エドガーがとてもリラックスしてて、心から満足してる感じだね。

嬉しそうに撮影秘話を説明してて、見ているほうも心が和んでくるインタビューだ。

前々回で彼を大特集した甲斐があったよ。

日本公開日は8/19、「バイクの日」だったね!

スバルだけどバイクの日!

みんなも覚えといて!

5位には『THE BIG SICK』がランクアップしてきたんか!

前回の「おかえもん注目銘柄」や。

先週いろんな映画サイト見たけど、この映画を取り上げてるところはなかったな。さすがだね、おかえもん!

僕も嬉しいね。

公開一週目が5館でスタートして、二週目が71館に拡大。そして三週目には326館になってランキング入りして、四週目である先週末には2597館となった。

主演のクメイル・ナンジアニは、これでついにアメリカで全国区の知名度になったね。近いうちに世界中のアマゾンプライムでも配信されるだろう。これからが楽しみだ。

6位のワンダーウーマンは全米興行収入が3億8千万ドル突破や。世界グロスでは7億6千万ドル突破やで。

あと世界で公開されてないのは日本だけなんで、10億ドル目指すには日本で2億ドルは稼がないといけないね。

200億円はちょっとキツイかな。

洋画で200億円以上稼いだのは、『タイタニック』『アナ雪』『ハリーポッター』の3つだけだもんね。どれも社会現象レベルだった。

頑張って、ガル姉さん!

7位はホラー映画『WISH UPON』か。

ええ叫び顔や。楳図かずおの漫画みたいやな。

数々のホラー映画で撮影監督を務め、『死霊館』シリーズの『アナベル』では監督もやったジョン・R・レオネッティの作品だ。

おお!8月には『アナベル』の続編も公開されるな。監督は違う人みたいやけど。

オイラ怖いの苦手…

じゃあ、ランキングはこのへんにしといて、そろそろ本題に移ろうか。

今回のテーマは『猿の惑星(Planet of the Apes)』だ。

ちなみに映画ではこれまで9作品が作られた。

年代ごとに3つのシリーズにわけられる。

まず世界に「猿」ブーム…というか「エイプ」ブームを巻き起こしたアーサー・P・ジェイコブス製作の5部作。

①『猿の惑星』(’68)

②『続・猿の惑星』(’70)

③『新・猿の惑星』(’71)

④『猿の惑星・征服』(’72)

⑤『最後の猿の惑星』(’73)

しかしすごいよね…

ほぼ毎年続編が公開されたんだ…

この5部作はSF映画の金字塔だね。

ふつう、大ヒットした映画の続編をどんどん作ると、ストーリーや設定が滅茶苦茶になって、最後には無残に崩壊してしまうのが世の常だ。

ターミネーター(笑)

でも『猿の惑星』旧5部作は、シリーズ5作で完結した世界を作り上げた。

こんな壮大な物語を、作ってる最中は誰も思い描いてなかったのにね。

ほとんど奇跡だと言っていい。

そして90年代になると、リメイクの機運が高まって来る。

アーノルド・シュワルツェネッガー&ジェームズ・キャメロンのターミネーターコンビで…って話もあったんだ。

そもそも「ターミネーター」自体が「猿の惑星」にインスパイアされた作品やさかいな。

でも最終的に監督はティム・バートンになった。

このリチャード・D・ザナック製作のリメイク版は、ピエール・ブールの原作とアメリカ仕様になった1968年版とのハイブリッド作品といえる。両方の”いいとこ取り”を狙ったんだ。でも、それがちょっと難し過ぎた。観客の反応はイマイチだったんだね。ほとんどの人が原作なんか読んだことないし、68版の”リニューアル”を期待してたんだ。細かいところまで徹底的にこだわった、いい作品なんだけどね。

⑥『PLANET OF THE APES/猿の惑星』(’01)

そして、その失敗を踏まえて、装いも新たにピーター・チャーニン製作による新シリーズが始まった。旧5部作に負けない壮大な叙事詩だ。

⑦『猿の惑星: 創世記 Rise 』(’11)

⑧『猿の惑星: 新世紀 Dawn』(’14)

⑨『猿の惑星:聖戦記 War』(’17)

そんな歴史があったんだ!

しかしすごいんだね、猿の惑星って!

スターウォーズよりも10年早く始まってるんだ!

そうだね。

しかも旧5部作が無かったら、スターウォーズは生まれなかったかもしれないんだ。

マジですか!?

当時倒産寸前だった20世紀FOXを救ったのが「猿の惑星」シリーズなんだよ。だから毎年新作が公開されたんだね。低予算で確実に稼げるドル箱だったから。あれで食いつなげたんで、スターウォーズが作れたんだ。

そやったんか…

そんな切羽詰まった状況で、よう5部作をまとめ上げたな。

ホンマ奇跡や。

ところで今回のタイトルは、ちまたで噂される

「猿の惑星=日本人」説

のことやろ?

ネットでもぎょうさん出てくる。

そうだね。

当時からそう噂されることもあったらしいんだけど、近年テレビで「衝撃の真実!」みたいな取り上げ方をされたらしく、まるでそれが本当のことのようになってしまった。

確かに原作を書いたフランス人作家ピエール・ブールは、英領マレーシアのプランテーションで電気工学のスペシャリストとして働き、第二次世界大戦中は抗独・抗日ゲリラの工作員となり、捕虜となって日本人の下で強制労働をさせられ、それらの経験をもとに『戦場にかける橋』を書いたという過去をもつ。

そして映画『猿の惑星』('68)を監督したフランクリン・J・シャフナーも、日本生まれ日本育ちで、戦争の足音が聞こえ始める1936年まで宣教師の両親と日本で生活していたという過去をもつ。

『パットン大戦車軍団』や『パピヨン』の監督さんや。

だけどこの二人の経歴や作品群を見る限りでは、「猿の惑星=日本人」説はとてもじゃないけど導き出せない。一部の情報だけを都合よく拾っただけのものとしか思えないんだ。

原作者のピエール・ブールを紹介しながら考えてみようか。

<Pierre Boulle>

1912年に南フランスのアヴィニョンで生まれたピエール・ブールは、フランスきっての超エリート校グランゼゴール電気学校を卒業。英領マレーシアに渡り、プランテーションの電気技師として働き始めた。

いっぽう祖国フランスは1940年5月にナチスドイツに侵攻され、翌6月にはあっけなく降伏。傀儡政府であるヴィシー政権が誕生する。

ダンケルクの大撤退やな。

だね。こっちの映画も楽しみだ。

さて、仏領インドシナ植民地政府はナチスドイツの傀儡ヴィシー政権を支持したため、ドイツの同盟国であり東南アジア進出を狙う日本に対し、協力しながらも警戒しなければならないという複雑な立場となってしまった。

その頃ブールはシンガポールに移動。反ドイツ・反ヴィシー政権の立場をとり、ベトナムやカンボジアから避難してきた自由フランス軍派に合流する。語学も堪能だし、インドシナ半島では顔が知られてないので、諜報員としてスパイ活動に従事することになった。

しかしメコン川でヴィシー派に捕まり、日本軍の捕虜施設に移される。そこで苛酷な強制労働を体験した。

終戦後はマレーシアに戻り、再びイギリスのプランテーションで働くが、マレーシア独立問題が混沌とし出した1949年にフランスに帰国。パリで作家生活に入る。

スパイ活動の経験をもつ作家、ジョン・ル・カレやフレデリック・フォーサイスの元祖みたいやな。

だね。

実際、ピエール・ブールの作品は「スパイもの」と「植民地もの」、そして「SFもの」の三種類にわけられる。

「Le Pont de la rivière Kwaï(戦場にかける橋)」('52)は「植民地もの」ってわけ?

そうだね。映画ではかなりアメリカ人向けに娯楽化されているけど、そもそも彼の「植民地もの」のテーマは「西洋とは何か?」、つまり「ユダヤ・キリスト教の”一神教”文化とは、いったい何なのか?」ってことなんだ。

それを彼はアジアでの体験を通して考えた。異文化であるアジアを通して「自分たちはいったい何者なのか?」を考えようとしたんだね。

だからそこに「アンチ日本」だとか「黄禍論」なんて「ケツの穴の小さい問題」は入ってこない。

あーそーなんだ!

「SFもの」も、ほぼこれと同じようなアプローチで書かれている。

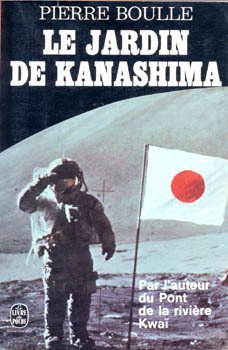

代表作「La planète des singes(猿の惑星)」('63)の翌年に発表された「Le jardin de Kanashima」('64)もそうだね。

か…な…し…ま?

邦題は「カナシマ博士の月の庭園」。

人類で初めて月に降り立った日本人カナシマ博士の話だ。今ではちょっとしたレア本となっている。

なにこれ!?

あらすじはこうだ。

ナチスドイツのもとでロケット開発をしていた主人公シュテルン博士は、戦後アメリカに渡り、ソ連との軍拡競争で勝利することを義務付けられる。しかしソ連がアメリカより先にスプートニクで人口衛星打ち上げに成功。さらにはガガーリンによる有人宇宙飛行を実現。それらはシュテルンの旧知の仲であるパーチコフ博士の功績だった。ライバルに先を越されたアメリカとシュテルンは、何としてでもソ連より先に月へ行かなければいけない。激しさを増す米ソの宇宙ロケット実験…。ようやくシュテルン博士とNASAはアポロ計画完成のめどをつけ、あとは打ち上げの瞬間を待つだけだった。しかしその時、信じ難いニュースが飛び込んでくる。ひとりの日本人が月に辿り着き、日の丸を月面に差したというのだ。その男の名はカナシマ博士。世界は予想外の出来事に驚いた。なぜ日本は人類に先駆けて月着陸に成功したのか?米ソのように飛行実験を繰り返していたわけでもないのに。しかもカナシマ博士は、砂と石だけの荒涼とした月面を枯山水の日本庭園のように仕立て上げ、それを愛でているという。いったい彼は何をしようというのか?日本庭園で孤独な時間を静かに過ごしたカナシマは、おもむろに準備を始める。それはハラキリの準備だった。なんと日本の探査船は、地球へ帰還することは最初から念頭になかったのだ。米ソのように打ち上げ実験を繰り返す必要がなかったのは、こういう理由からだった。カナシマは月で切腹し、魂となって日本へ帰るのだという。静寂の宇宙空間の中を、ひとり静かに。

なんかステレオタイプな日本観やな。これのどこが西洋文明を問うてるんや?

日本文化の異質さを描いとるようにしか思えん。

違うんだよね。

自分たち西洋人と異質な価値観をもつ日本人を持って来たのは「西洋人の異質さ」を描きたかったからなんだよ。

?????

つまりこういうことなんだ。

西洋から見て異質に見える日本人をわざわざ物語に登場させたのは、作者に大きな意図があった。それは、西洋人自身の異質さを浮き彫りにするため。

「帰還を考慮しないで有人ロケットを打ち上げるなんて非人道的だ!」って思えば思うほど、その効果は増す仕組みになっている。

この作品でのカナシマ博士は、西洋文化を照らす強烈なライトという役割をもつ。日本を非難すればするほど、自身の背後に落ちている影がくっきりと浮かび上がるんだ。

なぜなら、米ソはロケット実験で数々の動物を使っていた。最初はハエから始まって、ネズミになって、猫や犬になって、猿になって、最後はチンパンジーになって…。徐々に人間に近付けていったんだ。確実に帰還できる保証が無いから、まだ人間は乗せられなかったってわけだ。

でも、これって考えたら不思議なことなんだ。

西洋人である米ソは、動物たち、しかもヒトに近いチンパンジーを使って実験を繰り返してきた。帰還できる保証どころか予定すらもない計画に、多くの命をつぎ込んでね。

データをとるだけのためだったり、ライバルに先を越されたくないというだけの理由だったり。殺されるサルのほうからしたら、ホントいい迷惑だ。

かたや小説の中での日本は、カナシマというひとりの人間の命だけしか犠牲にせずに月面まで辿り着いた。

これを残酷というのならば、米ソの行いはどうなんだろう?

カナシマは自ら選んで任務に就いた。では、サルたちは?

むむむ…

深いな…

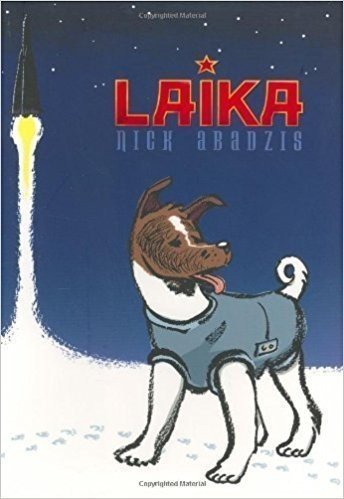

最初に有名になった動物は1957年11月に「スプートニク2号」に乗せられて、世界で初めて地球軌道周回をした犬ライカ。

地球に戻ってくることなく、軌道周回を始めた直後に死んでいる。

そもそも帰還することを前提としていない計画だったんだ。

かわいそうに…

でも読みたいなコレ。

日本語版は出てないの?

なぜだかわからないけど、出てないみたいだ。

さて、ソ連のライバルだったアメリカでは、アカゲザルのミス・サムと、チンパンジーのハムが有名だ。

こちらがミス・サム嬢。1960年にリトル・ジョー1Bロケットで宇宙に旅立った。

こちらはチンパンジーのハム君。

1961年1月に打ち上げられ宇宙飛行をした後、無事に地球に帰還した。

無事に帰ってきたんか。これはこれで感動的なシーンやな。

この直後の4月にソ連のガガーリンが人類で初めて宇宙へ行った。アメリカも負けじと5月に成功させた。

この後は米ソとも人間での打ち上げがメインとなっていく。これまでの実権で、技術力と確実性がが得られたわけだ。

でも、この過程では、多くのサルたちの命が失われた。

厳しい訓練で命を落としたり異常をきたしたサルたちを入れたら、膨大な数にのぼるだろう。

しかもこれは軍拡や宇宙開発の分野だけではなかった。医学の世界でもサルは実験に使われていたんだ。かつてのような危険を伴う人体実験ができなくなったんで、ヒトに近いチンパンジーが重宝されたんだね。

ちょうど「猿の惑星」が書かれる頃やな。

その通り。

この時期に二年続けてサル関連の「宇宙もの」を発表したピエール・ブールに、この問題意識があったことは確実だ。

そもそもブールはマレー半島やインドシナ半島で13年間も暮らした。ブールや西洋人の目には、この地での”ある風習”が奇異に映ったに違いない。

なんやねん?

サルを聖獣として崇める風習だよ。

インド神話由来のハヌマーンだったり、孫悟空でお馴染みの斉天大聖だったりね。特にハヌマーン信仰はインパクトを与えたはずだ。だってヒンズー教の聖典「ラーマーヤナ」では、主人公ラーマ王子を補佐する重要な役割を与えられているからね。「聖書と進化論」の西洋人からしたら、サルが神のように崇拝されるなんてことはとてもじゃないが信じられない世界だ。

確かに…

アジアでの「サル体験」、そして米ソの「サル実験」…

この二つがブールの頭の中で渦巻いていたはずだ。

人間は本当に他の生物に対し絶対的な上位にあるのか?

進化の過程で枝分かれしたサルたちと、どう違うのか?

人類とサルを隔てるものとは、いったい何なのか?

なるほど…

こうしてSF小説の金字塔「猿の惑星」が生まれたんだね…

確かにこの小説を「人種間問題」として読むことも可能だ。素晴らしい作品は得てしてそういうもので、様々な物語が読み取れて、いろんな姿を投影できてしまう。

確かにブールには、日本に対する何か特別な感情があっただろう。でもそれ以上に彼の心を捉えて離さなかったものが「西洋人とは何なのか?人間とは何なのか?」だ。

そんな思いを、SF小説の古典でもあるH.G.ウェルズの『モロー博士の島』にリスペクトしながら書き上げた。

小説「猿の惑星」は、こんなシーンで始まる。

帆船型宇宙船で優雅に宇宙旅行をするジンとフィリスが、宇宙空間に漂う一本のビンを拾う。ビンの中にはフランス語で書かれた手紙が入っていた。書いたのはユリスというジャーナリスト。大学でフランス語を学んだことがあるというジンは、ベッドに寝ころびながらフィリスに手紙を読み始める。

その手紙には、ユリスの体験したという”信じられない話”が書かれていた…

おお!映画版とは出だしから違うな!

宇宙船で恒星ベテルギウスを目指していたユリスら一行は、とある惑星を発見する。どうやらその星には地球とほぼ同じ大気があり、地表には海も大陸も存在するようだ。一行はその星をラテン語で”姉妹”を意味する「SOROR」と名付けた。ユリスとアンテル教授、その助手のアルトゥールとチンパンジーのヘクトールの”3名と1匹”は、周回軌道に母船を残し、着陸ポッドで地上に降りたった。

SORORを探検してるうちに一行は湖に辿り着く。そこにはブロンドヘアの美しい人間の女性がいた。しかも一糸まとわぬ裸の姿で…

もう!映画と違う!

彼女はユリスら一行の姿に驚く。そしてチンパンジーのヘクトールに対し強い怒りを表し、いきなり襲い掛かると絞め殺してしまった。どうやら「服とサル」に異常な警戒心をもつらしい。一行は彼女にノヴァという名を付ける。さて、森の中には人間たちが隠れ住んでいた。もちろん全員裸。しかも彼らは言葉が話せない。すると突然、何者かが襲撃してきた。次々に殺され、捕獲される人間たち。襲撃しているのは、服を着て武装しているゴリラだった…

やっと知ってるストーリーになってきたな。

そうだね。原作では手記による回想録みたいになってるんだ。

ユリスというフランス人ジャーナリストによる”世にも奇妙な物語”。誰にも伝えることができなかったんで、手紙に書いてビンに入れて宇宙に流したんだ。

ここまでに登場した人物だけで、もう様々なメッセージが読み取れる。

どゆこと!?

まず秘密の手紙入りのビンを拾った「ジンとフィリス」、原書では「JinnとPhyllis」の二人。

小説のネタバレになっちゃうんだけど、この二人も実はサルなんだ。

冒頭シーンでは、それが隠されている。

Jinnというのはアラブ世界の妖精の名前だね。「アラジンと魔法のランプ」でお馴染みのやつだ。

『アラジン』のジーニー!

ハクション大魔王やろ!

そう。日本でもポピュラーな存在だ。

普段はランプとかビンの中に入っている。煙の精だからね。

アラブ地方で昔から伝わる土着信仰の神様なんだけど、イスラムでは「天使と人間の中間の存在」とされた。

「天使と人間の中間」ってとこがミソやな。

いっぽうのPhyllisとは、ギリシャ神話に登場する蛮族の国トラキア(現在のギリシャ・ブルガリア・トルコにまたがる地域)のプリンセス「ピュリス」のことだ。

トロイア戦争終結後、アテナイ王デモポンは海で遭難し、トラキアに漂着した。ピュリスはデモポンに一目惚れして結婚する。しかしデモポンは祖国に帰らなければならない。ピュリスはデモポンに小さな箱を持たせた。もしここに戻って来れなくなった時に開けてください、と。

帰路に就いたデモポンは、すっかりピュリスのことを忘れて他の女性と結婚してしまった。でもある日ピュリスを思い出して、トラキアを再び訪ねてみた。しかしピュリスは死んでいた。デモポンの帰りを毎日砂浜で祈りながら、最後には自ら命を絶ってしまったという。神の力でピュリスは一本のアーモンドの木になった。デモポンがトラキア入りした時は、木はまだ葉も付けておらず裸のままだったが、デモポンが木に触れると突然ピンクの花を咲かせ始めた。デモポンは木になってしまったピュリスを抱きしめる。すると満開の花が咲き乱れた。こうしてアーモンドの木は、葉をつける前に花を咲かせるようになったという。

ええ話やな…

しかしこの話は「猿の惑星・徹底解説」に必要なんか?

とても重要だよ。

しかもアーモンドの木ってのは、旧約聖書でも重要な木なんだ。

モーセの兄アーロンが持っていた杖は、アーモンドの木から作った杖なんだね。ある時その杖から花が咲き、実がなったという。それが祭祀を司るレビの証となったそうだ。だからヘブライ語でアーモンドの木は「目覚める」という意味を持つ。

最新作『猿の惑星:聖戦記』でも、このエピソードがキーになっているんだ。

この予告編の1分16秒からのシーンに注目して。

雪景色の中にピンクの花を咲かせる木が出てくるな。

まるで桜みたいや。

そしてサルが人間の少女の耳に花をさしてあげる。

綺麗なシーンだな!

あれは桜じゃないよ。Phyllisのアーモンドの木なんだ。

アーモンドの木はまだ冬が終わらぬうちにピンクの花を咲かせることから、「春を目覚めさせる木」とされている。

そしてあの少女の名はノヴァ…

全裸の金髪美女ノヴァ!?

そしてこのPhyllisは、

1968年版「猿の惑星」でもその姿を変えて登場している。

しかも超重要なシーンで。

ど、どこで!?

あの映画史上に残るラストシーンだよ。

砂浜で主人公をずっと待っていた「女性」がいたよね?

固まったまま動かない姿で…

え…?

ま、まさか…

う、嘘やろ…

その、まさかだ。

’68年版『猿の惑星』では、Phyllisは「自由の女神」となった。

絶望するチャールトン・ヘストンがデモポン王だね。

そういう意味もあったんか!

ピエール・ブールはこの映画に大層喜んだそうだ。

自分の原作よりも深みがあるってね。

だって原作にはあったけど映画では外された逸話を、こんな風に予想外のアレンジで使ってくれたわけだから。

しかも「自由の女神」ってのはフランスからアメリカに贈られたものだ。アメリカ人が核戦争で世界を滅ぼし、偶然生き残ったアメリカ人が「自由の女神」に向かって土下座して悔やむなんてシーンは、原作をアメリカ人に提供したフランス人作者からしたら相当面白いジョークに感じたに違いない。

「ごめんなさい!私たちアメリカ人は、こんな風に”世界”を変えてしまいました!」

ってね。

チャールトン・ヘストンの土下座は、映画スタッフの土下座でもあるんだ。もちろんジョークだけどね。だからブールも喜んだ。

こういうことは珍しい。たいてい名作が映画化されると、その出来に不満を持つ原作者が多いから。だからブールは「猿惑」のシリーズ化にも協力したんだね。

原作と映画のラストシーンが全然違うって聞いたことがあるけど、全く無関係ってわけでもなかったんだね…

むしろ、原作をとてもリスペクトしていて、物語に深みも与えられていて、それを原作者も喜んでいたなんて…

だから「猿の惑星=日本人説」なんて全くナンセンスな話だ。

そう見ようと思えば見えないこともないけど、物語の本質とは無関係のことなんだよね。

まだまだ解説したいことは山ほどあるんだけど、今回はここまで。

じゃあまたね。

続きは近いうちに。

お、おう…

しかしこの話の続きを聞きたいなんちゅう奇特な人間が、いったいどれだけおるんやろか…

それこそ紙に書いてビンに入れて宇宙にでも流したほうがよかったりして…

なんか言った?

『WAR FOR THE PLANET OF THE APES』

(邦題:猿の惑星 聖戦記)

製作:ピーター・チャーニン

監督:マット・リーヴス

脚本:マーク・ボンバック、マット・リーヴス

出演:アンディ・サーキス、ウディ・ハレルソン、ジュディ・グリア、アミア・ミラー、スティーヴ・ザーンほか

公式サイトはこちら