オノ・ヨーコという名の物語:芸術、愛、そして激動の人生

序章:オノ・ヨーコとは誰か?

オノ・ヨーコ――その名前を耳にするだけで、世代や関心によってまったく異なるイメージが浮かぶ人物である。一部の人々にとっては、世界的なアーティストであり平和活動家。一方で、彼女はビートルズの解散に関与した「悪女」として語られることも少なくない。この二面性は、オノ・ヨーコという存在が抱える複雑さを物語っている。

しかし、彼女を単なるレッテルで捉えるのはあまりにも浅薄だ。オノ・ヨーコの人生には、家族、文化、愛、そして闘争が深く絡み合い、彼女を今日の象徴的な存在へと押し上げた多層的な物語がある。彼女はその人生を通じて、女性であること、アーティストであること、そしてひとりの人間であることの意味を問い続けてきた。

第1章:反逆する少女

1933年、オノ・ヨーコは東京で裕福な銀行家の家庭に生まれた。当時の日本社会では、彼女のような家庭に生まれた子どもは、厳格な教育と格式ある振る舞いを期待される。ヨーコも例外ではなく、幼少期からピアノや詩を学び、高い知的能力を示していた。だが、外からは恵まれた生活に見えたその日々は、彼女自身にとって窮屈で孤独なものだった。

私の家では、いつも何かが求められていました。家族の一員であるというだけで、周囲の期待を背負わなければならなかったのです。

特に父親は厳格な人物で、娘に対しても高い基準を設けていた。さらに彼は仕事の都合で家族と離れることが多く、家庭には母親と子どもたちだけが取り残される時間が多かった。

母親は、音楽を愛する文化的な女性であり、ヨーコの感受性や芸術的才能に大きな影響を与えた存在だった。だが、彼女自身も当時の保守的な社会で「良妻賢母」としての役割を求められ、自らの自由を制限されていた。そんな母親を見つめるヨーコは、早い段階で女性としての生きづらさを意識し始めた。

第二次世界大戦が勃発すると、オノ家も戦火の影響を免れることはできなかった。ヨーコは兄弟と共に疎開を余儀なくされ、これまでの裕福な暮らしとは一変した過酷な環境に身を置くことになる。疎開先では食料が不足し、貧しい生活を送る日々が続いた。この時期の経験は、ヨーコの精神に深い影響を与えた。

「戦争はすべてを変えました。それまでの安定した生活が一瞬で崩れ去るのを見て、人間の弱さや、しかし同時にその中での力強さを感じました」

この戦争体験は、後の彼女の芸術や平和活動の原点となる。戦争を体験したことで、彼女の中に「平和」への深い思いが芽生え、それが彼女の人生を通じて一貫したテーマとなっていく。

戦後、東京は急速に復興と近代化を遂げるが、ヨーコはその中でどこか違和感を覚えていた。裕福な家庭に戻ったものの、彼女の心は変わってしまっていた。既存の価値観や規範に反発するようになり、より自由で創造的な世界を求め始めたのだ。この時期、彼女は周囲から「変わり者」と見られることが多くなり、家庭内でも孤立感を深めていく。

高校時代のヨーコは、伝統的な価値観に疑問を抱き、周囲の期待を拒む姿勢を示すようになる。たとえば、学校での成績は優秀だったが、同級生との付き合いを避ける傾向があった。彼女はすでに内面の世界で自分自身を表現する方法を模索しており、詩や音楽、絵画といった芸術の領域に傾倒していた。

この頃の経験は、後にアーティストとしてのキャリアを歩むうえでの土台となった。

1950年代に入ると、ヨーコはより広い世界を見るために渡米を決意する。サラ・ローレンス大学に進学し、哲学や音楽を学ぶ彼女は、ニューヨークのアバンギャルドな文化と出会い、強い衝撃を受けることになる。この新しい世界は、彼女の中で眠っていた創造性を目覚めさせた。

第2章:挑戦

アメリカ留学を経て、オノ・ヨーコは1950年代後半から1960年代にかけて、ニューヨークのアートシーンに深く入り込んでいく。当時、ニューヨークは抽象表現主義やポップアートが台頭する一方で、アバンギャルドな実験的芸術の拠点ともなっていた。ヨーコはこの自由な文化の中で、従来の枠組みにとらわれない自分らしい表現を追求し始めた。

彼女の作品は、従来の絵画や彫刻のような物理的な形を持たないことが多かった。「観念芸術(コンセプチュアルアート)」という新しいジャンルを取り入れ、アイデアやプロセスそのものを重視した作品が主だった。ヨーコの初期の作品の一つとして知られるのが、1964年の「グレープフルーツ」だ。この作品は、詩的なインストラクション(指示文)の集合体であり、観客がその指示を読んで自らの中で完成させるものである。彼女の意図は明確だった。「芸術は、観る人の心の中で完成するもの」という信念がそこには込められていた。

また、彼女の代表作の一つに挙げられるのが、1964年に発表された「Cut Piece」である。

このパフォーマンスでは、ヨーコ自身が舞台に座り、観客にハサミを渡して自分の衣服を切り取るよう促した。この行為は当時非常に挑発的であり、観客の行動を通じて人間の暴力性や受動性を問いかけるものだった。

私は自分を犠牲にしているわけではありません。ただ、観客がどう行動するかを観察しているのです。

このパフォーマンスは、当時のジェンダーや権力関係に対する鋭い批判としても受け取られ、アート界に衝撃を与えた。

しかし、彼女の作品が注目を集める一方で、その評価は賛否が分かれた。多くの批評家は、ヨーコの作品が「奇抜すぎる」と評し、彼女の実験的な手法を理解しようとはしなかった。一方で、彼女の作品を支持する声もあり、特にフルクサス(Fluxus)と呼ばれるアートムーブメントの中でヨーコは重要な役割を果たした。

フルクサスは、伝統的な芸術の枠組みを超えて、日常生活そのものを芸術として捉える運動である。このムーブメントに参加することで、ヨーコはさらに自分の芸術的アイデンティティを確立していった。彼女は物理的な作品だけでなく、パフォーマンスやインスタレーションを通じて、観客との直接的な関わりを追求した。

1960年代後半になると、彼女の作品はさらに多くの注目を集めるようになる。その中で、ロンドンでの展示会がきっかけとなり、ジョン・レノンと出会うことになる。この出会いは、ヨーコの人生を大きく変えるだけでなく、彼女の芸術やメッセージをより広い世界に広める契機となった。

第3章:愛

1966年、オノ・ヨーコの人生は大きな転機を迎える。この年、ロンドンのインディカ・ギャラリーで開催されたヨーコの個展が、彼女とジョン・レノンを結びつけるきっかけとなった。当時、ジョンはビートルズの一員として世界的な名声を得ていたが、プライベートでは自己探求の旅を続けていた。そんな彼がオノ・ヨーコの作品に触れた瞬間、それは運命的な出会いとなった。

展示会場に入ったジョンは、すぐに一つの作品に引き寄せられた。その作品「YES」は、天井から吊り下げられたはしごを登り、小さな虫眼鏡を使って天井に書かれた「YES」という言葉を読み取るものだった。多くのアート作品が批判的で否定的なメッセージを伝える中で、この「YES」という言葉は、ジョンにとって非常にポジティブで希望に満ちたものであり、深く心に響いたという。

普通、こういうのは『NO』とか『バカ者』って書いてあるものだけど、そこには『YES』ってあった。僕はその時、彼女がただ者ではないと感じた。

ヨーコにとっても、ジョンとの出会いは特別なものだった。彼は単なるビートルズのメンバーという以上に、鋭い感受性を持つアーティストであり、自分の思想や作品に共鳴する相手だった。二人の間には次第に強い絆が生まれ、やがてそれは芸術的なコラボレーションと、深い愛情関係へと発展していった。

1968年、ジョンは最初の妻であるシンシアと離婚し、ヨーコとの関係を公にした。これにより、二人は世間の注目を一気に浴びることになる。しかし、特にビートルズのファンや一部のメディアは、二人の関係を否定的に捉えた。ヨーコは、ジョンを「ビートルズから遠ざけた女性」として非難され、激しい中傷や偏見にさらされた。

だが、二人はその批判に屈することなく、むしろ自分たちの愛を世界へのメッセージに変えていった。その象徴的な出来事が、1969年に行われた「ベッド・イン」である。このパフォーマンスは、二人が結婚式の直後にホテルのベッドで一週間を過ごし、その間にメディアを招いて平和を訴えるというものだった。

「私たちはただ静かにベッドに座り、愛と平和を訴えるだけだった。誰も傷つけず、ただそのメッセージを広めたかったの」

この活動は、奇抜でユニークである一方で、当時の反戦運動の象徴的な出来事として広く記憶されている。

ジョンとヨーコの関係は、単なる恋愛を超えたものであった。二人はお互いの芸術的なインスピレーションの源であり、共に音楽やパフォーマンスを通じて社会的メッセージを発信し続けた。たとえば、1971年の楽曲「Imagine」は、ジョンの名曲であると同時に、ヨーコの思想が色濃く反映された作品だと言われている。

『Imagine』の歌詞の多くは、ヨーコが書いた詩からインスパイアされたものです。彼女の影響がなければ、この曲は生まれなかった。

第4章:メディア

オノ・ヨーコの名前を語るうえで避けられないのが、「ビートルズ解散の元凶」というレッテルである。ジョン・レノンと出会い、深い愛で結ばれた彼女は、ジョンのパートナーとして、ビートルズの音楽活動やメンバー間の関係に影響を与えたとされる。この点については長年にわたり議論が続いており、メディアや一部のファンによる非難は、彼女にとって避けられない試練となった。

ビートルズが解散を迎えたのは1970年。その原因についてはさまざまな憶測が飛び交ってきたが、多くの人々が矛先を向けたのはオノ・ヨーコだった。彼女がジョン・レノンに与えた影響が、バンドの結束を揺るがし、最終的に解散に至ったというのが、一般的に広まった見解だった。しかし、実際の解散理由はそれほど単純ではない。

ビートルズ解散の背景には、バンドの音楽的方向性の違いや、メンバー間の個人的な摩擦、さらにはマネージャーの死による経営面での問題など、多くの複雑な要因が絡み合っていた。それでも、ヨーコが非難の的となったのは、当時のメディアやファンの偏見が大きな要因だったと言える。

まず、ヨーコが日本人女性であることは、当時の欧米社会で大きな異質性を持って受け止められた。ビートルズという英国の「国宝」を揺るがす存在として、ヨーコは簡単にスケープゴートにされてしまった。さらに、彼女が持つアバンギャルドな芸術スタイルや挑発的な発言も、保守的な視点からは理解しがたいものだった。

例えば、彼女がジョンと共に行った「ベッド・イン」や「WAR IS OVER」のキャンペーンは、愛と平和を訴えるものであったにもかかわらず、一部のメディアからは「奇行」として揶揄された。ジョンがビートルズの枠を超え、彼女との活動に没頭する姿は、ファンやメディアにとっては「ヨーコに操られている」と映ったのだ。

当時のヨーコに向けられた批判は、単なるジョンとの関係への反発だけではなかった。女性でありながら、ビートルズという巨大な音楽文化の中心に立つ彼女の存在そのものが、多くの人々にとって脅威だったのだ。さらに、ヨーコ自身がアーティストとして独自の表現を追求し、従来の女性像に収まらない姿勢を貫いていたことも、敵意を増幅させた要因となった。

ジョンはこうした状況について、「ヨーコは僕の人生を救った人だ。彼女がいなければ、僕はとっくに壊れていただろう」と語っている。ビートルズの解散が近づく中で、ジョンにとっては、ヨーコとの関係が自身のアイデンティティを再構築する重要なプロセスだった。しかし、それは同時に、ビートルズというバンドが象徴する「仲間」としての関係が変質する瞬間でもあった。

第5章:孤独と再生

ジョンの死後、ヨーコは計り知れない孤独と喪失感に襲われた。彼女は公の場で「世界中の人々とこの痛みを共有したい」と語りながらも、深い悲しみを胸に秘めていた。ジョンの死は、彼女にとって「身体の一部を奪われたような感覚」だったという。彼女はその痛みとどう向き合うべきか分からず、当初は自らの存在意義を見失いかけた。

だが、その絶望の中で、彼女はある決意をする。「ジョンが愛した世界を守り、彼の夢を実現させるために生きる」という使命感が、彼女を再び立ち上がらせたのだ。

ジョンの遺志を継ぐために、ヨーコはさまざまな活動を開始した。その中でも象徴的なのが、1981年に設立された「ジョン・レノン記念基金」だ。この基金は、平和運動を支援するために設立され、世界中のさまざまなプロジェクトに資金を提供してきた。ヨーコはまた、ジョンの楽曲や思想を広めるために精力的に動き、多くのトリビュートアルバムやイベントをプロデュースした。

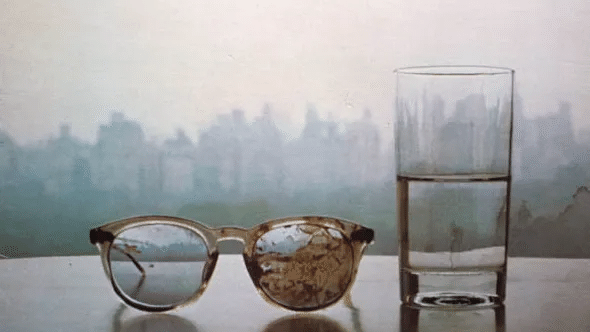

一方で、ヨーコ自身もアーティストとしての活動を再開した。彼女の作品には、ジョンの死後に生まれた孤独感や悲しみが色濃く反映されている。1981年にリリースしたアルバム『Season of Glass』では、ジャケットにジョンの血に染まった眼鏡を使用。これに対して一部の人々は「刺激が強すぎる」と批判したが、ヨーコは「これが私の真実です。これを隠すことはできません」と語り、自分の感情を率直に表現することの重要性を訴えた。

彼女の芸術活動は悲しみを乗り越えるための手段であると同時に、彼女が世間に向けて平和と愛を訴え続けるための方法でもあった。ヨーコは自分の傷を隠さず、それを作品として昇華することで、同じような痛みを抱える人々に寄り添おうとした。

また、彼女の活動はジョンとの間に生まれた息子、ショーン・レノンとの絆にもつながった。ジョンの死後、ヨーコは母親としての役割にも注力し、ショーンを育てるために時間を割いた。ショーンもまた、父親の影響を受けたミュージシャンとして成長し、ヨーコと共に音楽活動を行うようになった。

母と息子の関係は単なる親子の絆を超え、ジョンの精神を受け継ぐ新しい世代の象徴ともなっている。ショーンは母について、「彼女はとても強い人です。彼女がいなければ、僕も父の夢を引き継ぐことはできなかったでしょう」と語っている。

ヨーコの再生は、彼女自身の強さだけでなく、彼女を支えた多くの人々の存在によっても可能になった。ジョン・レノンのファンや、彼女の芸術を愛する人々は、彼女に対する偏見や中傷を乗り越え、彼女の活動を支援するようになった。ヨーコはこれについて、「私は多くの人々に助けられました。それがなければ、ここまで来ることはできなかったでしょう」と感謝の意を示している。

最終章:小野 洋子

オノ・ヨーコの人生を振り返ると、そこには絶え間ない挑戦と再生の軌跡が刻まれている。彼女は裕福な家庭に生まれながらも、戦争と疎開という経験を通じて、物質的な豊かさだけでは得られない価値観を見つめ直した。その後、アーティストとしてニューヨークで活動を始め、既存の芸術の枠組みを壊す作品を次々と生み出していく。

ジョン・レノンとの出会いは、彼女の人生の中で最大の転機であり、同時に彼女を取り巻く世界の厳しさを浮き彫りにする出来事でもあった。愛する人と共に過ごす時間が、これほどまでに世間の偏見や批判にさらされるものだと、彼女自身も予想していなかっただろう。しかし、彼女はそれらの逆風に決して屈することなく、自らの信念を貫いた。

ジョンの死後、ヨーコは孤独と向き合いながらも、彼の夢を継ぐことを選んだ。アーティストとして、母親として、そして平和活動家として、彼女は自身の役割を全うし続けている。彼女の姿から浮かび上がるのは、「失ったものに縛られるのではなく、その意味を受け入れて生きる」という強いメッセージだ。

彼女が残した作品やメッセージには、観る者に問いを投げかける力がある。

「愛とは何か」

「平和とはどう実現するのか」

「アートは人々の心をどう変えるのか」

――これらの問いに、私たちはどのように答えるべきだろうか。

また、彼女の人生を通じて見えてくるのは、異なる文化や背景を持つ人々が共に生きる難しさと、それを乗り越えた先にある豊かさだ。ヨーコが世界的に注目されるようになった背景には、彼女が日本人女性としてのアイデンティティを保ちながらも、それを越えてグローバルな視点で活動してきたことがある。

彼女の存在は、世界が多様性を受け入れることの重要性を教えてくれる。同時に、彼女が受けた偏見や中傷は、私たちが無意識のうちに他者をどのように判断しているかを問い直すきっかけでもある。

ヨーコの人生は、一人の女性が自分の価値を証明するためにどれだけの犠牲と努力を必要としたかを物語っている。しかし、彼女が残した足跡はそれ以上に、愛と平和の普遍的なメッセージを私たちに伝えている。彼女のように逆境を乗り越え、信念を貫くことは容易ではない。それでも彼女はこう言うだろう。「それが私たちの生きる意味だ」と。

最後に、オノ・ヨーコという人物を形容する言葉を挙げるならば、「挑戦」「再生」「信念」の三つが思い浮かぶ。彼女の人生を通じて、私たちは困難に直面してもなお、それを乗り越える力を持つことの重要性を学ぶことができる。

そして彼女は、静かにこう問いかけているかもしれない。

「あなたにとって、愛とは何ですか?それを守るために、あなたは何をしますか?」