映画『インターステラー』はどこまで現実的か?科学とフィクションを徹底検証!

第一章 科学とフィクションを徹底検証

クリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』は、壮大な宇宙の冒険を描きながらも、理論物理学に基づいた科学的な描写が随所に散りばめられた作品です。本作の監修を務めたのは、物理学者のキップ・ソーン博士。そのおかげで、多くの場面が科学的に信頼性を持ちながらも、エンターテインメントとしての大胆な表現も取り入れられています。

しかし、この映画に登場する科学現象や出来事はどこまで現実的なのか?本記事では、主要なシーンやコンセプトを科学的に検証し、現実とフィクションの境界を探ります。

1. ワームホールは現実に存在するのか?

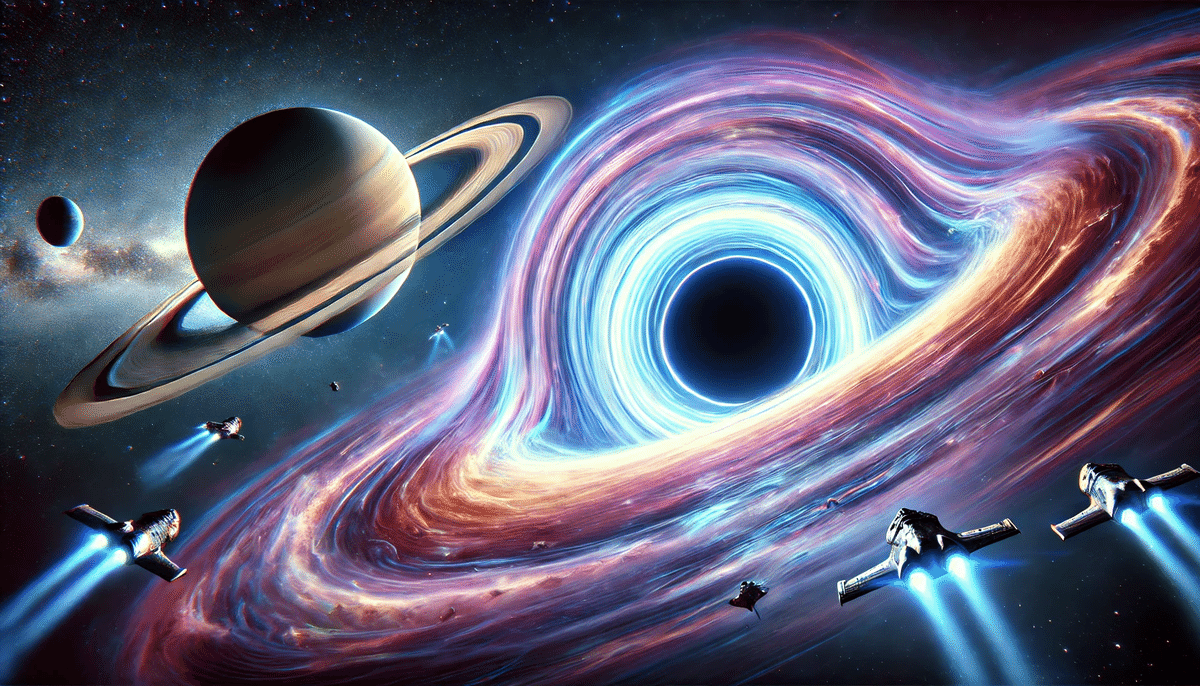

映画の描写: 物語の中で、主人公たちは土星付近に突如出現したワームホールを通じて、遠く離れた銀河へと移動します。

科学的な視点: ワームホールは、一般相対性理論が示す時空のトンネルとして理論上存在し得ます。しかし、それを安定させて通行可能にするためには「負のエネルギー密度」を持つエキゾチック物質が必要です。この物質は現在までの観測では確認されておらず、ワームホールを実用的な移動手段として使うことは、現段階では不可能とされています。

2. ブラックホール「ガルガンチュア」の描写はどこまで正確か?

映画の描写: 物語のキーとなるブラックホール「ガルガンチュア」は、強い重力による「タイムダイレーション」を引き起こし、近くの惑星での1時間が地球の7年に相当するほどの時間の遅れを生じさせます。

科学的な視点: この描写は科学的に非常に正確です。ブラックホール周囲の強い重力場では、時間が大きく遅れる現象(タイムダイレーション)が発生します。この理論は一般相対性理論に基づいており、映画で描かれる光の曲がり方やブラックホールの形状も、物理学的に正確だと評価されています。ただし、地球の7年に相当するほどの時間の遅れを実現するには、ブラックホールが非常に高速で回転している必要があり、その条件が現実に存在するかどうかは未確認です。

3. 「ミラーの星」の巨大津波はあり得るのか?

映画の描写: ブラックホール「ガルガンチュア」の近くにある惑星「ミラーの星」は、周期的に巨大な津波が発生する環境にあります。

科学的な視点: ブラックホールの潮汐力が惑星に強く影響を与えることは理論上可能です。そのため、惑星の地表で巨大な津波が発生する現象は、科学的に説明がつきます。ただし、ブラックホールに非常に近い軌道を持つ惑星が、安定した環境を保てるかどうかは疑問が残ります。また、そのような極端な環境で生命が存在できる可能性は極めて低いと考えられます。

4. テッセラクト(五次元空間)は現実に存在するのか?

映画の描写: 主人公クーパーは、ブラックホール内部で五次元空間(テッセラクト)に入り込み、時間を超越したコミュニケーションを行います。

科学的な視点: 五次元以上の高次元空間は、超弦理論などの物理学で提唱されています。しかし、これらの空間が実際に観測可能であるかどうか、あるいは人間がそれにアクセスできるかどうかは未解明です。ブラックホール内部の構造も不明であり、映画で描かれる五次元空間での出来事は、科学的根拠よりもフィクションに近いと言えます。

5. 地球のダストボウル現象は現実化するのか?

映画の描写: 地球は砂塵に覆われ、農作物が育たなくなり、人類が絶滅の危機に瀕しています。

科学的な視点: ダストボウル現象は、1930年代のアメリカで実際に発生しました。不適切な農業方法と干ばつが原因で大規模な砂嵐と農地の荒廃を引き起こしたのです。地球温暖化や環境破壊が進行すれば、映画のような状況が現実になる可能性もあります。これはSF映画というよりも、近い未来への警鐘として受け取るべきでしょう。

6. 重力波を使った情報伝達は可能か?

映画の描写: クーパーはブラックホール内から重力波を通じて地球に情報を送ります。

科学的な視点: 重力波は、2015年にLIGOによって初めて観測され、その存在が証明されました。しかし、重力波を用いて特定のメッセージを伝達する技術や理論は現時点で存在しません。この描写は、科学をベースにしたフィクションの要素が強いと言えます。

第二章 宇宙の神秘:想像を超える現象とパラレルワールドの可能性

映画『インターステラー』は、私たちの想像力をかき立てる壮大な宇宙のドラマを描きながら、科学的な基盤に裏付けられた描写で観客を魅了しました。しかし、この作品で描かれるような現象や理論は、実際にどれほど現実とリンクしているのでしょうか?さらに、私たちの知らない宇宙の秘密や、パラレルワールドの存在は実際にあり得るのでしょうか?科学的な事実と理論を元に探っていきます。

1. ブラックホールの驚異:観測された現象とその先の可能性

映画に登場する「ガルガンチュア」のようなブラックホールは、SFの産物ではありません。2019年には、人類初となるブラックホールの「影」の撮影に成功しました(M87銀河のブラックホール)。この観測は、アインシュタインの一般相対性理論の正確性をさらに裏付けるものでした。

ブラックホールの内部(事象の地平線の先)は、現在の物理学では観測不可能な領域です。しかし、一部の理論物理学者は、ブラックホール内部が別の宇宙(パラレルワールド)への「入口」である可能性を指摘しています。これが科学的に確認されれば、『インターステラー』のようにブラックホールを通じて異なる宇宙へ到達する技術がいつの日か可能になるかもしれません。

2. ワームホール:SFの夢か、現実の可能性か

映画に登場した「土星付近のワームホール」は、現実世界ではまだ発見されていませんが、理論上は存在し得ます。特に、超弦理論や量子重力理論では、宇宙に無数の「微小ワームホール」が存在している可能性が示唆されています。

ワームホールの実用性: 現在の技術では、ワームホールを安定させるためのエキゾチック物質が発見されていないため、映画のような移動手段には程遠いです。しかし、未来の量子技術の発展次第では、小さなワームホールを操作し、宇宙間の通信や移動に利用する可能性が議論されています。

3. 観測された奇妙な宇宙現象

近年の観測技術の進歩により、『インターステラー』を彷彿とさせる奇妙な現象がいくつか確認されています。

タビーの星(KIC 8462852) この星は、光の明るさが異常に減少する現象が観測され、「巨大な異星人の構造物があるのではないか」と話題になりました。現在では、塵や彗星の群れが原因とされていますが、その不規則な光のパターンは今も謎に包まれています。

高速電波バースト(FRB) 短期間に膨大なエネルギーを放出する「高速電波バースト(FRB)」は、地球から数十億光年離れた場所で観測されています。一部の科学者は、これが異星文明の通信手段である可能性を示唆しています。

4. パラレルワールドは現実に存在するのか?

映画の中で五次元空間や重力波を用いた情報伝達が描かれていますが、これらはパラレルワールドの存在を示唆する理論とも関連しています。 実験で確認されつつあるパラレルワールドの兆候 量子力学では、観測される現象が「多世界解釈(Many-Worlds Interpretation)」に基づいて説明される場合があります。これは、観測者が異なる選択をした場合、それぞれの選択に基づく新たな宇宙が分岐するという理論です。この理論を裏付ける直接的な証拠はまだありませんが、量子コンピューターの研究や素粒子実験でヒントが得られる可能性があります。

5. 私たちは宇宙のどこにいるのか?

『インターステラー』が示唆するように、私たちが住む宇宙は無数の宇宙の一部に過ぎない可能性があります。これは「マルチバース理論」と呼ばれ、現在の宇宙論の最前線で議論されています。

想像を超える未来の宇宙探査

NASAやESAなどの宇宙機関は、次世代の観測装置(ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡など)を用いて、地球外生命や未知の現象を探し続けています。これらの観測が進めば、私たちの想像を超える宇宙の姿が明らかになるでしょう。

第三章 宇宙科学の未来 :『インターステラー』が示唆する技術と未知の可能性

『インターステラー』は、単なるフィクション映画にとどまらず、現実の科学技術や未来の宇宙探査へのヒントを示唆しています。この章では、映画で描かれた未来技術や、人類が今後取り組むべき課題について深掘りします。

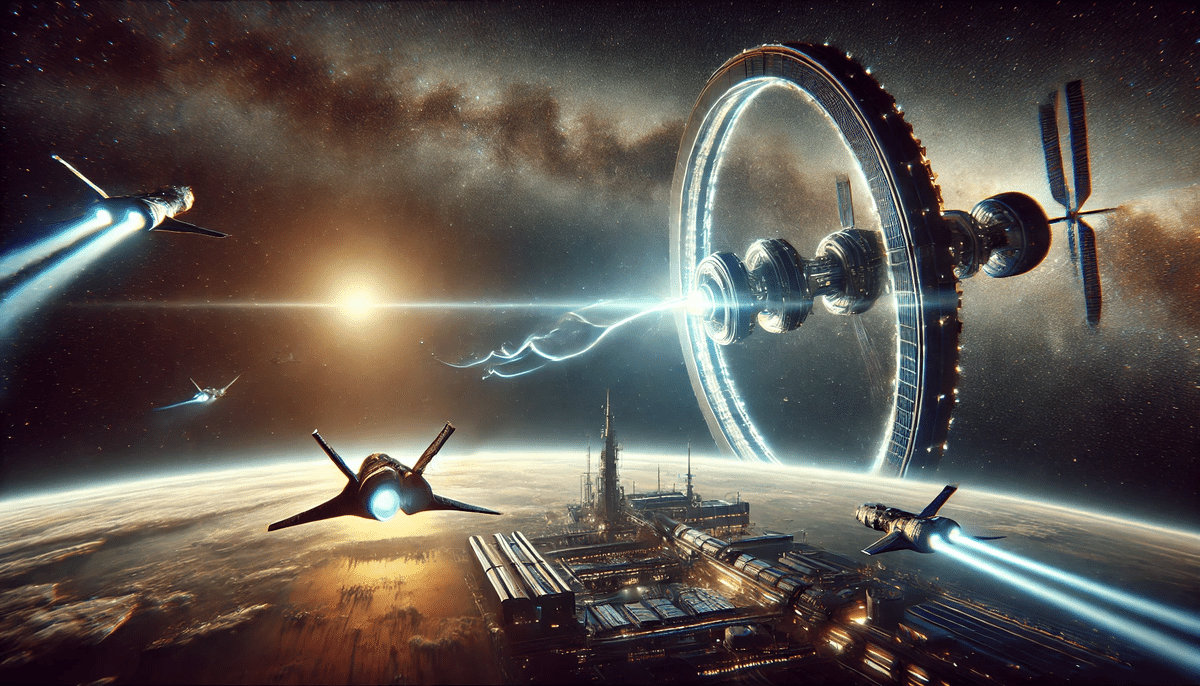

1. 人工重力の実現は可能か?

映画の描写:

『インターステラー』では、宇宙船「エンデュランス」が遠心力を利用して人工重力を発生させています。これは、長期間の宇宙滞在中に無重力状態が人体に与える悪影響を軽減するための重要な技術です。

科学的な視点:

人工重力を実現するために遠心力を利用するアイデアは、現実の宇宙計画でも議論されています。たとえば、回転型の宇宙ステーションを構築することで、重力を模擬的に再現することが可能です。しかし、実際の構築には膨大な資源と精密な設計が必要で、現段階では実用化されていません。今後の研究次第では、映画のような人工重力の実現が可能になるでしょう。

2. 宇宙移民の未来:地球外での生活基盤構築

映画の描写:

『インターステラー』では、人類が地球を離れ、新たな惑星での生活を模索します。これには、居住可能な環境を持つ惑星の探索と、その惑星でのサバイバル技術が必要不可欠です。

科学的な視点:

現在、火星や月での居住可能性がNASAやESAで活発に研究されています。たとえば、月面基地建設計画や、火星への有人ミッションがその一環です。ただし、映画のように遠く離れた銀河で居住可能な惑星を見つけるには、恒星間航行技術やワームホールの活用など、現時点では夢物語といえる技術が必要です。

3. サステイナブルな宇宙探査

映画の描写:

作中では、地球の環境が悪化する一方で、持続可能な資源活用や技術が重視されています。映画を通じて「地球を捨てる前に、守る努力が必要である」というテーマも伝わっています。

科学的な視点:

現実世界でも、宇宙探査においてはサステイナブルな技術開発が求められています。再利用可能なロケット(スペースXのスターシップなど)や、宇宙資源の利用(月の氷を水や酸素、燃料として活用する技術)がその一例です。地球環境の維持と宇宙探査の両立が、未来の人類にとって最大の課題の一つといえます。

4. AIと人間の共生:映画のロボット技術の現実化

映画の描写:

『インターステラー』では、TARSやCASEといった高度なAI搭載ロボットが人類のミッションを支えています。これらは高い判断力と柔軟性を持ち、人間と対等なパートナーとして描かれています。

科学的な視点:

AIとロボティクスは、現在も急速に進化している分野です。宇宙探査ミッションでは、AIが地球からの通信遅延を補い、独立して意思決定を行う役割を果たしつつあります。たとえば、NASAの探査車「パーサヴィアランス」に搭載されているAI技術がその一例です。将来的には、人間と協力しながら複雑なタスクを遂行する映画のようなロボットが現れる可能性があります。

結論:科学とフィクションが切り開く未来

第一章のまとめ

『インターステラー』は、科学的に信頼できる描写(ワームホールやブラックホールのタイムダイレーション)を巧みに取り入れながらも、フィクションとしての大胆な創造(五次元空間や重力波通信)を組み合わせています。科学とエンターテインメントの融合が、観客に深い感銘を与えました。

第二章のまとめ

実際の観測結果や理論(ブラックホールの「影」撮影、タビーの星、マルチバース理論)は、映画で描かれた宇宙の神秘に現実味を与えています。これらの発見は、人類の宇宙に対する理解を深めると同時に、未解明の謎を新たに提示しています。

第三章のまとめ

未来の宇宙探査や技術(人工重力、宇宙移民、AI搭載ロボット)は、映画の中の夢を現実のものにする可能性を秘めています。特に持続可能な探査技術やAIの進化は、宇宙開発の未来を大きく左右するでしょう。

『インターステラー』は、科学的に正確でありながらもフィクションとしての魅力を備えた稀有な作品です。その物語は、私たちに「宇宙の可能性」や「人類の未来」について考えさせる契機を提供します。現実の科学がどこまでこの物語に追いつき、追い越せるのか――これからの時代を生きる私たちの挑戦と言えるでしょう。(終)

おすすめ記事

【歴史のロマンに浸る】人物と出来事が織りなす壮大な物語

【知りたい!解説大全】宇宙から生活用品まで

【特別な記事をお届け!】有料・一部有料コンテンツまとめ