「霞かせき」−江戸時代からSDGsやってんねん−『名所江戸百景』

昨日からインスタを始動しました。

なんで始めたかも自分でわかりませんが、弟に毎日やってるのにもっと発信しないの勿体無いからインスタででも始めれば?と言われてやっと始めました。

本当は1月11日のなんとか一万粒のいい日に始めようと思ったのですが、あの日めっちゃ機嫌悪かったんだ。

だから(?)余裕の生まれた昨日始めました。

毎日コラージュする日課が増えました。。

グラマーじゃん笑!!!

そんなグラマーな今日も広重。

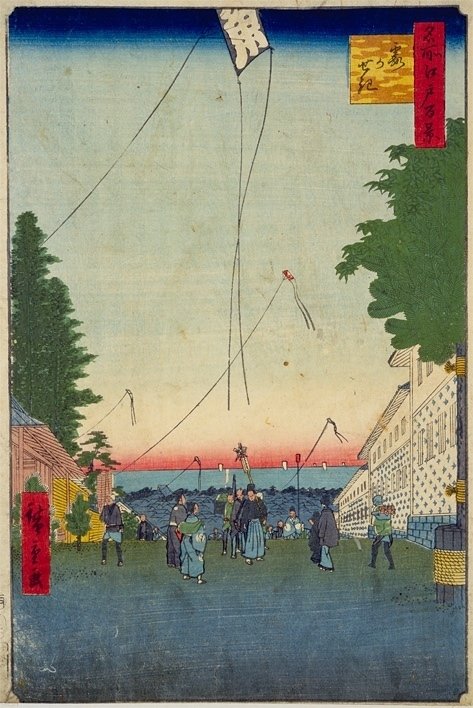

今回は『名所江戸百景』の「霞かせき」です。

すごく構図に力を注いだんだろうなあと感じるのが第一印象。

色使いにも相当注力したのではないでしょうか。

やはり一番上に浮かぶ凧から垂れる紐が画面の縦長を引き立たせるし、それだけでなく空と地上の空間の広さも際立たせています。

それは単に地上との距離だけでなく、基準となる地上が青い袴を着た人々の歩くところであることだけでなく、その坂の下にまだまだ屋敷が広がっている、そのまた下には海が広がっているところに目がいくようになっているところが肝ですね。

地上よりももっと低いところがあることで空との広い空間をより際立たせるのです。

そして中心に紐が垂れていることでなぜか左右対称の印象さえも与えて安心感を感じることができる絵でもあります。

実際そんなに対称でもないのですけどね。

上のことが私のファーストインプレッションであることももちろんなのですが、霞ヶ関のあたりってこんなに海まで見下ろせるような土地だったことに驚きです。今ってそんな場所ではないような印象。あんまり行かないからわかりませんが。

霞ヶ関という名がこの地形から来たということを初めて知りました。

中世から東国の名所として広く知られており、1364年(貞治3年)の『新拾遺和歌集』にも「徒らに名をのみとめてあづま路の霞の関も春ぞくれぬる」として詠まれている[4]が、これが現在の千代田区霞が関にあたるかどうかについては異論もあり、具体的には新宿区霞岳町、狭山市下広瀬、多摩市関戸などが候補として挙がっている。

一番やっちゃいけないwikiからの引用ですがここにしか由来が載っていませんでした。

景勝地であったようですね。

「東都名所 霞ヶ関」 歌川国芳

確かに坂を下るような地形で両脇に屋敷が立ち並んでいます。

この黒い着物の女性からは江戸湾が見渡せるのでしょう。

この絵で描かれている時期は正月。

このシリーズって正月描かれがちなのでしょうか。

画面右側を歩く緑の羽織を着た人は「払扇箱売り」という人。

江戸時代は年始回りのお年玉にお金ではなく扇を配りました。したがって江戸中で年の一番はじめに商いを始めるのは、扇売りでした。除夜の鐘もなかった当時、正月の訪れを知らせるのは扇売りの役目。

お年玉が扇というのが驚き。

お年玉の扇は図のように桐箱に入れられ、足のついた台に載せて贈答されました。図の桐箱には「御慶」の文字が見えます。医者や商店では贔屓が多い事を示すために、玄関にその箱を積み重ねてさりげなくその数を自慢しました。今と違って医師には免許も資格もありませんでしたから、扇の箱の多さが信頼の証だったのです。

しかもお年玉は子供に配るものだというわけではなく、大人も対称になっていたのでしょう今でいう年賀状みたいなものでしょうか。

まあ、私は年賀状今年は一枚も来なかったんですけどね。

まさに払扇箱売りではなく、反対の払扇箱買いという人を描いている絵画がこれ。

「払扇箱買」 楊洲周延「時代かゞみ 嘉永之頃(部分)」

この運んだ箱を来年にも使い回すということをしてSDGsに貢献していたようです。

絵の中央にこちら側に歩いてくる何か御幣のようなものをつけた棒を持った人々がいますが、彼らは太神楽という人々。

獅子舞と曲芸が伊勢神宮や熱田神宮と結びつくことで江戸時代に成立したものであるそうです。

疫病や悪霊を取り払う効果のある獅子舞を正月や祝いの日に行ったそうで、それで歌舞伎をパロディーにしたパフォーマンスも生まれたそうです。

「当世流行見立」 歌川国芳

ちょっと見にくいけど、今回の絵よりもなんだか盛り上がってどんちゃんな気がする。

またこれも絆系の版画であるようです。

なんでかというと、上に上がっている凧に描かれている「魚」の文字は、『名所江戸百景』の版元の魚屋栄吉のことを示しているようです。

粋ですねえ。

なんとも今回はその場にいるかのような立体感を感じる絵でした。

今日はここまで!