「鎧の渡し小網町」−物が巡って船が渡していく川−『名所江戸百景』

今日はバイトしてウォーキングして今に至ります。

歩いてばっか。

バイト中ってどれだけ歩いているんだろうと毎回思うし、思う度に万歩計買ってつけたいなあと思っています。

いい加減に万歩計買おう。

そんな万歩計の必要性を感じている今日も広重。

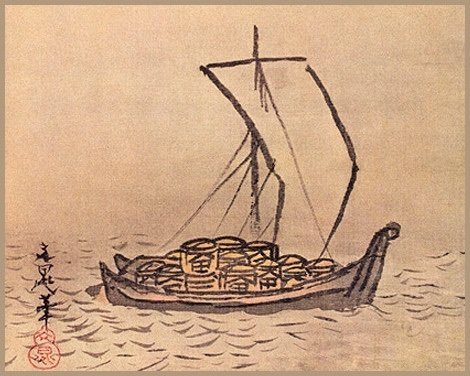

今回は『名所江戸百景』の「鎧の渡し小網町」です。

絵のモチーフがいくつかあるようで、右の女性と奥の蔵の連なりですね。

この蔵の連なりはいつかの北斎『富嶽三十六景』で見ましたね。

「江戸日本橋」でした。

この川は日本橋川。

透視図法で向こうの江戸城に集まるようにして描かれています。日本橋の橋の上には左右にある市場にいくために人々がごったがえしていますね。魚市場があったためか背負っている荷物に魚類が積まれているのがわかります。

左右の蔵たちについての言及はしなかった記憶があります。

本図の題名でもある「鎧の渡し」というのは、現在にもある橋です。

昨日見た一石橋のもっと東にあった橋が鎧橋でした。

ここです。

お、ちょうど赤ピンの左に水色ピンで鎧の渡し跡がありますね。

この橋が渡しているのが茅場町と小網町。

この二つの町では廻船が運んできた物資をこの日本橋川で運びました。

この絵にも描かれている船船がそこから運び出される物資を運んでいるようです。

傘を被った男性が立っている船は猪牙舟というもの。

猪牙舟・猪牙船(ちょきぶね)は、猪の牙のように、舳先が細長く尖った屋根なしの小さい舟。江戸市中の河川で使われたが、浅草山谷にあった吉原遊廓に通う遊客がよく使ったため山谷舟とも呼ばれた[1]。長さが約30尺、幅4尺6寸と細長く、また船底をしぼってあるため左右に揺れやすい。そのため櫓でこぐ際の推進力が十分に発揮されて速度が速く[2]、狭い河川でも動きやすかった[3]。

確かに先端が昇っているように尖っていますね。

その左奥に人がいっぱい乗っている船が渡し船。

鎧の渡しに向かっているのでしょうか。

猪牙舟の右にある箱をいくつか積んだ船ですが、この箱のようなものは酒樽です。

「正宗」という文字が描かれています。

谷文晁筆 「江戸下り図」本嘉納家所蔵であります。

これじゃない?

灘のお酒であったようですね。

江戸に下ってそれが江戸の人が好んでいるためにこの日本橋川を渡って江戸中に回ります。

江戸側の

“江戸のお酒は、下り酒に対して、

くだらない”

という自重気味の皮肉、

または上方側の

“下り酒の名を落とすような、

くだらないものは送れない”

という心意気から派生したのが

“とるに足らない物の代名詞”となる

「くだらない」という言葉

といわれています。

江戸側はこれはくだらない物ですという謙虚な皮肉を込めている一方、上方側は下らないものではないようにという気持ちを込めている、なんとも粋な意味のこもった言葉ですね。

江戸由来の日本語はシャレの効いた言葉が多くて由来を知るのも楽しいですね。