『遊歩がしたさう』−単純な楽しみ、最先端を楽しむ貴族−『風俗三十二相』

今日は彼氏が地方の実家に帰省してしまうので高速バスに乗るまでお見送りしてきました。

当たり前に寂しかったです。

バスに向かって手をブンブン振ってるのめっちゃ目立っただろうなあ。笑

なのでいよいよ年末は暇になりました。

お友達も予定あるだろうし、お金ないし、家で大人しく勉強してます。。。。

そんな今日も月岡芳年。

今回は『風俗三十二相』の第三十二 「遊歩がしたさう 明治年間 妻君之風俗」です。

いよいよ最後ですね。寂しい。寂しいこと多い、、。

今シリーズ初めてで最後の洋服ですね。

着物の要素がひとつもなく、髪型は髷ではなく帽子をかぶってお団子にリボンを結えています。

服装は襟の大きいドレスを着ています。新庄監督みたいな襟の大きさですね。そこまでじゃないか笑。

深紅のドレスは質の良さそうなベロア素材のように見えます。内側が紫と白のチェックなのはとてもおしゃれですね。

手には傘を持っていますが、これまでの笠ではなくアンブレラの方の傘です。

全体から洋風しか匂ってこないなんとも不思議な絵ですね。

このような洋服は明治年間の半ばを過ぎた頃に華族や高級官僚の妻や令嬢などが着ていたようです。

それも鹿鳴館ができた頃、日本の欧米化を表すために作った施設で舞踏会や演奏会が催されるのに合わせてそのような女性たちが着て参加しました。

これは今年の大河ドラマの渋沢栄一の妻やその友人たちの妻たちが外国人を迎える舞踏会で着ていたようなイメージでしょうか。

しかしそんな欧米化の反動から明治20年代からは女性たちは和服に

戻るようになったと言います。

着こなしも難しいし、あまり出回ってないし、なんか違うという感想だったのかもしれませんね。

男性・女性とも少しずつ和洋折衷のスタイルを取り入れるようになった明治時代。やがて大正時代になると、機械を使った大量生産や関東大震災などの影響から、洋服がますます定着するようになります。

次に洋服が流入するのは関東大震災の後なのですね。

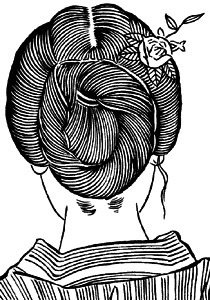

髪型は髷をしておりませんのでそれに代わるものをしています。

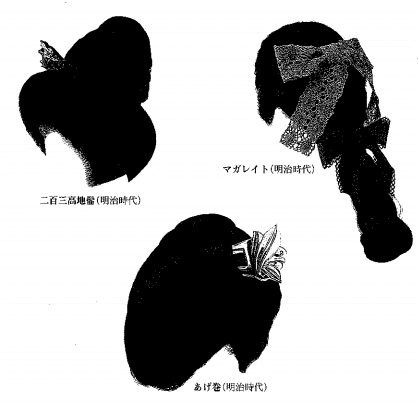

洋装に合う束髪として「上げ巻」、「下げ巻」、「マガレイト」というものがありました。

〘名〙 婦人の束髪の一つ。明治一八年(一八八五)の女子結髪改良運動の時からの型で、髪を額の中央からわけ、後頭部で束ね、三つ編みにして円形にまとめたもの。

これは結構西洋の服だけでなく和装にも似合いそうですね。

https://www.meijimura.com/meiji-note/post/三つ編みに夜会巻きも!?明治時代に流行したヘ/

マガレイトという名前の由来はわかりませんが、ハイカラさんと言われるあのテンプレイメージの女性がする髪型ですね。

絵の女性は菖蒲の花が咲く庭を散歩しているそう。

こんなに可愛らしい装いで上品に仕上げたのであればお出かけしたくなる気持ちはわかりますね。

頭の帽子というかハットには白いバラが飾ってあって、全て彼女のために用意されているのが伝わってきますね。

お上品な仕上がりで一過性のおしゃれを楽しんでいる彼女はすごく楽しそう。

これが西洋からどうみられているとか、上流階級のみの楽しみだと揶揄されても単純におしゃれを楽しんでいるから良いのでしょうね。

今日はここまで!

明日からのシリーズはまだ迷ってます、、。