「大和 立田山竜田川」−当時関西のことを知るには?−『大日本六十余州名勝図会』

やっぱり浮世絵を題材に記事を書くと楽しいものですね。

昨日は最近までやっていた『江戸名所図会』のような地誌のみを扱う回よりも楽しかった記憶があり、少し早めの時間に書こうとモチベーションが上がっています。

FURUTAの生チョコを食べながら書き始めます。(あれ大好き)

今回は『大日本六十余州名勝図会』の「大和 立田山龍田川」です。

ファーストインプレッション

竜田川といえば紅葉の名所であった気がする。

昨日扱った嵐山も紅葉、桜の名所でしたが、関西は紅葉の名所が多いのでしょうか。

今回もまた和歌からその名所ぶりが窺えそうです。

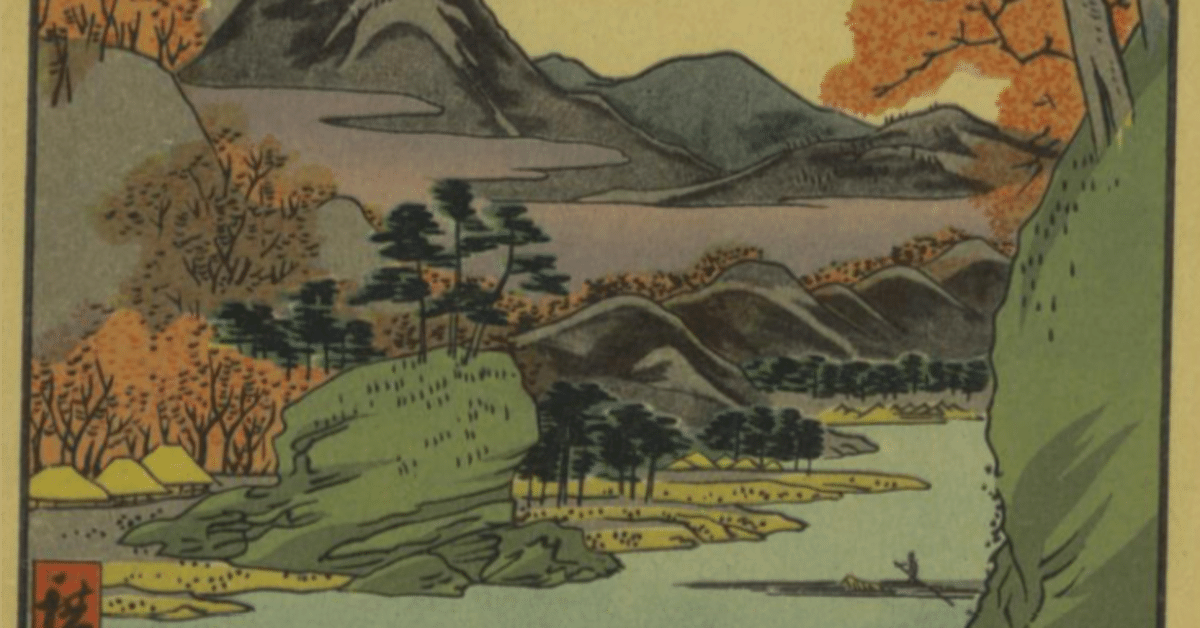

今回の絵は立田山という山と竜田川という川を両方描いています。

立田山は紅葉の様子があまりみられない岩のような山として描かれていますが、名所としては少し地味というか華やかさに欠けた光景ですね。

竜田川は若干蛇行して穏やかに流れています。

岸辺の崖に生えている紅葉が散って、川に流れている様子が目に浮かびます。

まだ絵の中では紅葉が散っている時期ではないのか、川面はとても澄んでいますね。

時期としては今の10月末から11月初旬。

今回は大和立田山竜田川についてみていきます。

大和

大和もまた山城と同様に五畿のうちの一つ。

赤の点線で囲われた地域が大和。奈良県の大阪寄りのエリアですね。

そして竜田川・立田山の場所を確認します。

このエリア大和らへんは小さな池が点在しているような感じがしますね。

赤ピンが立っているところが竜田川と検索して出てきた箇所です。

山の間の低地続きが川であるとわかりますね。

立田山(竜田山)をモチーフとした作品をいくつか並べました。

*万葉集〔8C後〕一・八三「海(わた)の底沖つ白波立田山(たつたやま)いつか越えなむ妹があたり見む〈長田王〉」

*伊勢物語〔10C前〕二三「風吹けば沖つ白波たつた山夜半(よは)にや君がひとり越ゆらん」

*後撰和歌集〔951~953頃〕秋下・三七六「妹が紐(ひも)解くと結ぶとたつた山今ぞ紅葉の錦織りける〈よみ人しらず〉」

*新古今和歌集〔1205〕秋下・五二七「心とや紅葉はすらんたつた山松は時雨に濡れぬ物かは〈藤原俊成〉」

*雑俳・柳多留‐三一〔1805〕「浪風を悋気にたてぬ龍田山」

やはり紅葉と立田山・竜田川はセットなのでしょう。

特に後撰和歌集の句では紅葉の華々しさを錦と表現しており、その錦が紐が結ばれる着物と掛けられている描写が華やかさを上昇させています。

竜田川で代表的なものはこちら。

「ちはやぶる神代も聞かず竜田川韓紅(からくれなゐ)に水くくるとは」〈古今・秋下・294〉

ちはやふるですね。

韓紅というのが紅葉の散った葉が川に流れる様子を映しているのでしょう。

やはり竜田山・竜田川は真っ赤な紅に染まった紅葉がピッタリなのでしょう。

しかし広重の絵ではその紅葉の一歩手前の様子が描かれています。

真っ赤ではなくまだ橙色の散る手前ですね。

名所の割にその過剰な表現が足りないですね。

しかし広重は写実的に風景を映すことを主軸としていたことから本当に真っ赤に染まるのは一瞬だったり、実際に見たこの紅葉がそのままの完熟一歩手前の様子だったのでしょうか。

実際に見たという事実の確証がないので、関西を本拠地にした浮世絵師の名所絵を参照したということもあり得るかもしれませんね。

やはり関西を描こうとする江戸の浮世絵師はどのようにその資料を集めたのかを知る必要がありますね。

とりあえずその必要性がわかってよかったです。

今日はここまで!

#歌川広重 #江戸時代 #浮世絵 #江戸絵画 #日本絵画 #大日本六十余州名勝図会 #アート #美術 #芸術 #竜田川 #竜田山 #大和