『万物の黎明』読書ノート その6

"WD"はDouble David(著者である文化人類学者デビット・グレーバーと考古学者デビット・ウエングローの二人のデビット)の略です

『万物の黎明』の第6章では、農耕の起源が論じられます。ここで異が唱えられるのは「農耕革命(新石器革命)」という概念ですが、これはイギリスの考古学者ゴードン・チャイルド(1892~1957)が『文明の起源』(1936)や『歴史のあけぼの』(1942)などの主著で提唱したもので、最近のベストセラーであるハラリ『サピエンス全史』などに至るポピュラーサイエンスやユニバーサルヒストリーで繰り返されてきたものです。約1万年前に始まった農耕と牧畜の開始で、人類の生活は大きく(革命的に)変化したのだという史観ということになります。WDは、そこを根本から覆し「遊戯的農耕」という考え方を持ち込みます。それを象徴する言葉が「アドニスの庭」です。

第6章「アドニスの庭」要約

冒頭でWDは「アドニスの庭」を軽蔑したプラトンの言葉を引用します。(正確に言えば、ソクラテスの口を借りて語られたプラトンの言葉ですが。)

真面目で聡明な農夫が、大切な種を実らせるために、夏にアドニスの庭園に蒔き、わずか8日間で美しくなるのを見て喜ぶだろうか?遊びやお祭りのためならやるのだろうか?本当に真剣に取り組んでいることであれば、農夫としての技を駆使して適切な環境に植え、植えたものすべてが8カ月目に成熟するのを見届けてこそ、満足するのではないだろうか?

「アドニス」はギリシャ神話の人物で、ヘラクレスのような雄々しい男性形象とは正反対の美少年です。美の女神アフロディーティが言い寄ったとされますが、イノシシの 牙にかかって死にました。そのときの彼の血からアネモネの花が生えたという伝説があるのですが、 死後によみがえる植物神なのであろうと説明されてもいます。そして「アドニスの庭」とは、真夏のアテネで女性たちが小さな壺に「庭」を設えたものを指し、そこには穀物やハーブの種が撒かれました。芽が出たところで、屋根の上に運んで放置して、真夏の陽に照らされて枯れたところで、それを儚く命を散らしたアドニスに見立てて、女性たちが屋根の上で秘儀的儀式を行います。下世話に言えば、女性たちは、酔っ払って悦楽に浸りました。これは近代西洋絵画の画題にもなっています。

古代ギリシャにおける豊穣の正式な神はゼウスの姉であるデメテルということになっており、テスモフォリスの祭で祝われていました。WDはプラトンが非難した「アドニスの庭」(遊びやお祭りのための園芸)と、プラトンが称賛した「まじめな農業」を対比させます。つまり、

アドニス v.s.デメテル

遊戯的園芸 v.s.収穫を目指したまじめな労働

女性たちの秘儀 v.s.アテネの国家行事

のような対比関係を読者に提示した上で、第6章を通じて、人類にとっての農耕とは長く「遊戯的園芸」であり続けたのだという視点を展開します。

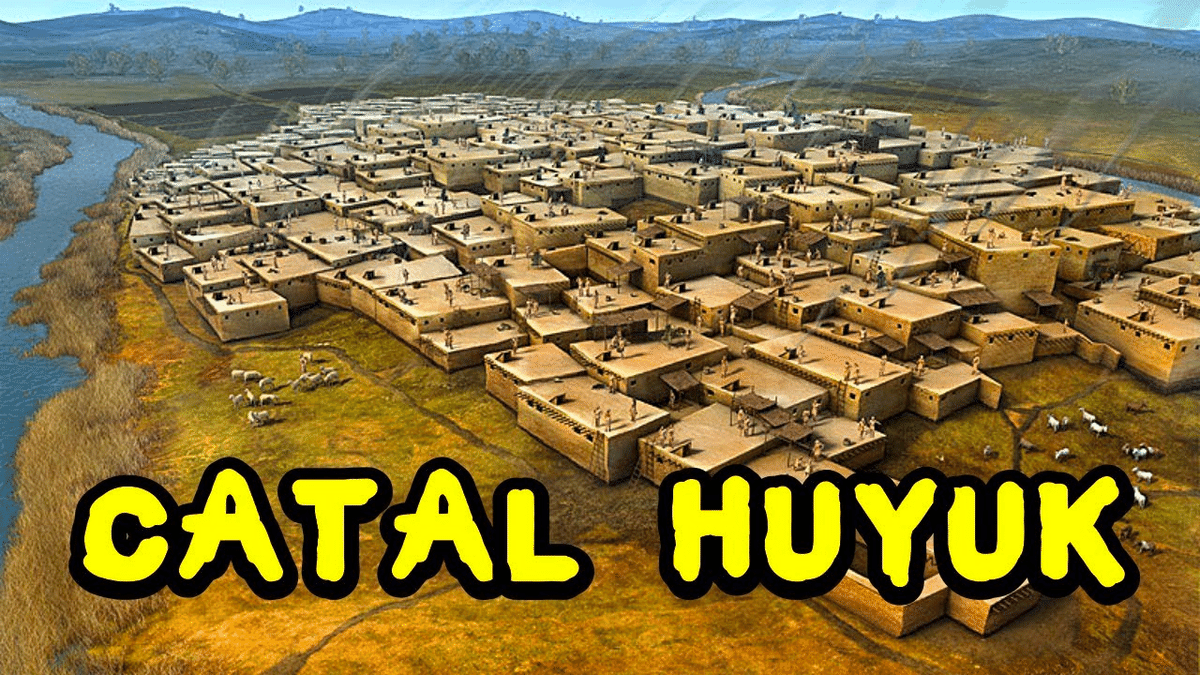

チャタルホユック

WDがまず説明を始めるのははトルコ中央部のチャタルホユックという世界最古の町についてです。BC7400年頃から1500年ほど続いた町であり、13ヘクタールの広さに約5000人が住んでいました。中心施設、共同施設、街路が一切ありません。同じような間取りの家が密集しているだけで、人々は屋根から梯子で出入りしていたと考えられます。彼らは農耕を始めていましたし、ヒツジやヤギも飼っていました。牛の頭骨が部屋の重要なインテリアでしたので、牛も家畜化されていたと思われていました。

1960年代に発掘されたチャタルホユックは、かつては「農耕革命」の象徴的な場所と思われていました。しかし90年代からの発掘で「農耕革命」のイメージからどんどん離れていきました。

頭骨を重要なインテリアとするほどですからウシを大事にしてきたのでしょうが、骨を調べると野生種の原種であるオーロックスであって、家畜化されていませんでした。ウシは1000年前に別の場所で家畜化されていましたが、チャタルホユックでは野生種を狩ることに拘り、牛と豚は家畜化しなかったのです。宗教祭儀を司る聖堂もあるとされたのですが、料理や食事、手作業を行う日常的な家屋にすぎませんでした。たまたま祭具類が多い目の一般世帯だったのです。地母神像とされた粘土像が有名でしが(写真参照)、ゴミ捨て場からも出てきたので、その解釈は捨てられました。腹部の弛みはかつては妊娠を示すものと解釈されていましたが、乳房の弛みと併せて年老いた女性を象ったものと考えられるようにもなっています。WDは女性家長という見解です。年配男性の像は出土していませんが、その一方で壁画には、狩をする男性たちが描かれています。男性表象と女性表象が完全に分離していたのです。

「母権性」の議論をめぐって

ここで、女性像が女神なのかどうかという議論をきっかけにして、pp.242から249にかけて母権制についての長い脱線があります。この後に続く議論の中で、WDは農耕における女性の役割を強調していくことになるのですが、それが現代の学問で忌諱もしくは否定されている「原始母権制」と混同されるのを警戒して、あらかじめ牽制しているものと思われまする。さらに言うとWDは「ヒエラルキーや搾取は、ドメスティックな領域に根付いていた」という見方をしていますから、この時代の母権制を一律的に否定してしまうと、その理解を妨げてしまうことを警戒し、伏線としてここに書いておいたというふうにもみられます。ともかくもWDは「原始母権制」について以下のように話を進めます。

かつて先史時代の「豊穣の女神像」はヴィクトリア朝時代の「原子的母権制」という空想の産物で、今はまったく省みられていないのだとWDはしています。そして、初期の農耕共同体で女性が重要な地位を占めていたという示唆をするだけで非難を受けてしまうというのです。それは、19世紀から20世期前半にかけての詩人やアナキストやボヘミアンたちが母権制に基づいた想像上の「神聖政治」を理想化する傾向があったからです。その母権制社会は草原地帯からやってきた暴力的で家父長的なインド・ヨーロッパ語族(アーリア人)の騎馬民族に飲み込まれたというイメージも形成されていました。

ex.アメリカのフェミニスト、マチルダ・ジョスリン・ゲージは『女性・教会・国家』(1893)で、家母長制、母親支配が社会の初期形態として普遍的に認められるとした。

ex.フロイトの愛弟子でアナキストのオットー・グロスは超自我とは家父長制的制度にほかならず、それを破壊して、新石器時代の残滓である母権的な集合的無意識を解放する必要があると説いた。(これはユングに影響を与えた。)

ex.ナチスはそれらの議論を反転させ、アーリア人の征服を肯定して自らのイデオロギーの基盤とした。

こうした経緯から、「原始母権制」は厄介の種となり、立ち入り禁止ゾーンと化し、ゲージはフェミニズムの分野で、グロスも心理学の分野で抹殺されたのだとWDはしています。東ヨーロッパの後期先史時代研究者のマリヤ・ギンブタスも、「原始母権制」という空想を現代に蘇生させようとしているとして非難された考古学者です。

マリヤ・ギンブタスは『古ヨーロッパの女神と男神』(1982)で、女神信仰とアーリア人の侵略者というストーリーがいくつかの点で真実であったと主張した。ギンブタスによればBC.7000-3500までバルカン半島と地中海東部に「古ヨーロッパ」の定住集落が広がり、男性も女性も平等に扱われ、富と地位の格差も抑えられていたとする。それは集落で発見された女性像で裏付けられているとした。

そこにポントス草原を発祥とする「クルガンの民」が移動してきて古ヨーロッパが滅んだ。クルガンは武器、金の装飾品、人身御供の動物や従者が一緒に埋葬された戦士の墓である古墳のこと。グルガンの民は、貴族的かつ男性支配的/家父長的で好戦的だったとする。インドヨーロッパ語族の西方拡大、女性の従属的地位の確定化、戦士の支配カースト化などがそれによってもたらされた。

こうした考えはヴィクトリア朝の原始母権制幻想に似ていますが、根本的な違いもあります。ヴィクトリア朝の「原始母権制」は社会進化論に基づき、人類が「父親を認識できない」初期段階で父子関係のない母子関係だけの社会を一律に通過したと考えるものでした。これに対して、ギンブタスは中東とヨーロッパの新石器時代における女性の自立性と儀礼的優位性を主張しただけです。

キンブタスの説は1990年代に、エコフェミニスト、ニューエイジ宗教、多くの社会運動に取り入れられ、それと同時にアカデミズムの側からの非難も激しくなります。その批判の多くは正当だろうけれども、なにか度を越したところがあるとWDは見ているようです。世には似たような大風呂敷な歴史観はいくらでもありますし、そういう歴史観を披歴した男性研究者は別に非難もされず権威ある文学賞を受賞しているではないかというのです。キンブタスが非難されるのは、男性の書き手によって支配されてきた「大きな物語」に女性が介入して転覆させたからだ、というのがWDの見立てです。

最近のDNA解析に基づく集団遺伝学によれば、BC,3000頃に黒海北岸の草原から牧畜民の勢力が拡大していたことが立証されています。となると、キンブタスの主張の一部は正しかったということになります。そしてWDは「女権政治・女性統治」と「家母長制」という概念を分けてみようと提案します。

女権政治・女性統治:女性が優先的に行政権を行使、軍隊の統率、法律の制定を行う

家母長制:世帯内での母親の役割が、それ以外の生活面での女性の権利のモデル、経済的基盤となり、女性が日常的な権力関係で優位に立つ

そして「家母長制」としての母権制は空想の領域のものではなくて、十分に現実的だというのです。実際、第2章で登場したカンディアロンクが属したウエンダット族のようなイロコイ語族はこれにぴったりと該当しています。

5、6家族で暮らすロングハウスは女性の評議会で運営され、衣服道具食料は彼女たちが管理していました。町の政治と軍事のみが男性に委ねられたのであり、その男性たちの決定に対して拒否権も持つ女性たちもいたのです。

他にも母権制とみなせる社会は存在します。たしかにそれらは比較的に珍しい社会ですが、新石器時代にまったく存在しなかったとは言えません、ギンブタスの説を空想として否定する理由はないのです。

チャタルホユック(つづき)

チャタルホユックに戻ります。

考古学的証拠から考えて、チャタルホユックの社会生活は世帯単位で行われていたと考えられています。建造物は密集していますが、中心的・モニュメント的建造物がありません。宗教的センターもありません。儀礼は全て世帯内で行われていたようです。身分が分かれていた痕跡もありません。比較的豊かだと思われる家もありますが(たとえば、交易でやってくる黒曜石製品が多い家があるのですが)、互いに近接していません。つまりエリート階級が固まっていないのです。栄養状態も男女で差が認められません。日常のルーチンにこだわっていたらしく、個々の家屋は50−100年で使用されたのち、壊されて、埋められて、また同じパターンの家屋がその上に建てられていました。

芸術や儀礼に関する出土品で農耕に関係するものは一切ありません。彼らは栽培穀物と家畜に栄養を頼っていたと推測されるのですが、文化的には狩猟採集の世界に固着していました。オーロックスの頭骨インテリアはその最たるものです。

もしかすれば、チャタルホユックの社会構造は季節変動していて、それぞれの家は冬季に対応したものであって、農耕と放牧の季節には、世帯の枠を超えた共同作業が行われていたのかもしれません。その場合は、それに必要な組織化分業化が行われていたのでしょう。そして冬季には世帯ごとに家屋に引きこもって生活し、物質的平等が浸透していたのかもしれません。

ヤギやヒツジは家畜化されたのに、なぜ、ウシやブタは家畜化されなかったのでしょうか。環境的な障害はありませんでした。似たような場所(つまり肥沃な三日月地帯の北部)で家畜されたヤギやヒツジは受け入れたのに、ウシやイノシシの家畜化を拒んだのはなぜなのでしょう。チャタルホユックの芸術や儀式を見る限り、野生の牛やイノシシは獲物として非常に重宝されたもののようです。おそらく男性にとって、これらの危険な動物をよりおとなしい家畜として囲うことは、失うものが大きかったのでしょう。牛を古来からの野生の姿のままにしておくことで、ある種の人間社会をそのまま維持したのです。そのことによって牛は紀元前6000年頃まで、野生の華やかさを保ち続けたのです。

肥沃な三日月地帯の構造 ーー高地と低地ーー

ここでWDは話題をチャタルホユックから視点を広げて「肥沃な三日月地帯」の地理的構造を解説します。三日月地帯は「高地」と「低地」の二つがあって、その間を砂漠と不毛な高原が隔てていたとするのです。

最後の氷期が終わった約10000年前、この地域は明確に二つに分かれて形成されました。高地はオークとピスタチオの森林地帯が広がり、狩猟し放題の平原をいくつもの河川が横切っています。低地は河川と湖岸と泉に支えられた肥沃な土地です。そして高地と低地の採集民社会は全く違う方向へ変化していきました。

高地では、定住した狩猟採集民の間で階層化が顕著に進んで、ギョベクリ・テペの巨石センター(第3章)やカラハン・テペのような遺跡を残すことになります。これとは対照的に、ユーフラテスとヨルダン渓谷の低地では、このような巨石遺跡はありません。この2つの社会は、黒曜石や貝殻を交易していましたから、お互いをよく知っていました。その上で、違う社会進化を進んだのです。つまり第5章まで説明した分裂生成です。

レバント回廊の交易路とニッチな作物耕作

先史時代の交易路として、シリアのユーフラテス川の湾曲部から始まり、ダマスカス盆地を曲がりくねってヨルダン渓谷へと下っていく「レバント回廊」があります。ヨルダン渓谷に住んでいた低地民は、工芸品(石挽き、ビーズ彫刻、貝殻加工など)の職人・商人であって、特別な「カルト建築物」や季節的な宿もあり、ギルドや秘密結社が技術を管理していたとみられます。紀元前9千年紀までに、ヨルダン渓谷の肥沃な土地では採集民たちが交易で得た富をもとに、大規模な集落を作っており、その中にはエリコやバスタのように、10ヘクタール広さのものもありました。

肥沃な三日月地帯全体は場所によって気候や地形が急激に変化し、野生資源の生育サイクルも地域的にずれ、採集者が補完的な生産物(食品、医薬品、薬、化粧品など)を交換する機会が常にありました。農業そのものは、まさにこのようにして始まったと思われるとWDは推測します。多くの「ニッチ」な活動や地域的な特化形態のひとつとしての園芸的農業です。初期農業の始祖作物であるエマー小麦、アインコーン、大麦、ライ麦は、ヨルダン渓谷からシリアのユーフラテス川まで、そしておそらくはさらに北まで、レバント回廊に沿って点在するさまざまな場所で栽培されました。

高地における儀礼的穀物栽培

標高の高い三日月地帯では、家畜(イラン西部ではヒツジとヤギ、アナトリア東部ではウシ)の管理が、季節ごとの狩猟や採集に組み込まれました。穀物の栽培も同じように、主に野生資源(木の実、ベリー類、豆類、その他容易に入手できる食料品)に基づく経済の、かなり小規模な補完として始まったのでしょう。しかもカロリー摂取が主目的の耕作は行われなかったとWDはしています。穀物生産は新しい方法で人々を集め、共同作業を行わせ、その結果として儀式的な生活に取り入れられました。シリア・ユーフラテス河畔のジェルフ・エル・アフマール遺跡では、穀物の貯蔵と加工は、普通の住居ではなく、屋根の開口部から入る地下の小屋と結びついており、儀式的な連想が充満していたとWDは言います。

ここでハラリ『サピエンス全史』の「人類は小麦の奴隷になった」というレトリックは、『エデンの園』神話の一種の語り直しである(「禁断の果実を食べるー>堕落する」/「穀物を栽培して主食化するー>奴隷化される」)という指摘をWDはするのですが、これはこの本の中にある数多い寄り道の一つです。

穀物の栽培化は簡単に起こるが、栽培化は抑制されていた

栽培化とは野生での繁殖機能を喪失することを指します。例えば、野生種は人の手を借りずに種子を散布する機能(弾けて落穂する)がありますが、栽培化ではそれが失われます。

参考:『反穀物の人類史』p.69では穀物の野生種の望ましい性質と栽培種の望ましい性質を次のように説明し、栽培化とは前者の性質を喪失して後者の性質を獲得することだとしています:

野生の植物の本来の進化方向:穂がすぐに弾ける、不均等な成熟、動物や鳥が食べにくい穎(えい)や芒(のぎ)、分厚い種皮

栽培者にとって望ましい栽培植物:穂が弾けない、生育期や成熟期が決まっている、たくさんの大きな種子をつける、種皮が薄い、一斉に熟する、脱穀が容易、発芽率が高い、種子の付属体が少ない

最後の氷河期の後、小麦や大麦は、レンズ豆、亜麻、エンドウ豆、ひよこ豆などとともに栽培が始まりました。単一の中心地はなく、肥沃な三日月地帯のさまざまな地域でこの栽培は起こっています。野生種もわかっていますから1980年代に研究者たちは、栽培種への変化を再現させて、遺跡から出土した植物遺体と比較しています。

「農耕革命」という言葉に引きずられて私たちはその変化が急激に起こったものと想像してしまいますが、実際には野生種から栽培種への変化は長い時間がかかっていました。ところが、手で普通に刈り取る作業をつづけるだけで、つまり籾をつけたまま刈り取って、籾を藁から外してそれを耕作地に撒き、それを選別しながら続けるという作業だけで、わずか20~30年、長くても200年程度で栽培種への変換が可能だということが実験から明らかなっているのです。(弾けてしまった穂は収穫されないので、穂が弾けにくい個体のみが選別されていくということのようです。)実際には栽培品種への転換は三千年を要していますから、新石器時代人が意図的に栽培品種を作っていたとは考えにくいのです。

栽培の目的は別にもあった?

麦の栽培のそもそもの目標は籾ではなくて藁にあったのかもしれないとWDは言います。燃料用、泥や粘土と混ぜて家屋の壁を作る素材、籠、衣類、敷物などの材料としての藁が求められ、籾は副次物だった可能性もあるというのです。選別は行わず、藁を得るための刈り入れを繰り返しているうちに、野草の持つ自然な種子散布(種が弾ける)の性質が失われ、栽培化品種の条件の一つだけが満たされたという可能性はあるというのです。

ともかくも人類は、小麦の栽培化に向かって一直線に最短時間で進んだわけではないのです。穀物栽培は紀元前10000年に始まり、紀元前7000年頃に栽培品種化が終わっています。3000年は「革命」には長すぎないでしょうか。耕作が負担にならない限りにおいて(整地や、耕作などを行わない限りにおいて)、定住社会にとって耕作は多様な環境管理手段の一つに過ぎなかったのです。たとえば氾濫農法なら、労働力はたいして要りません。そしてこの農法は土地の区画化を無効にしてしまうので、集団所有や集団内の再配分システムを促す方向に向かいます。つまり、ルソーが想像したような農耕の開始で所有が発生したとは考え難いのです。

野生穀物の密集地は雨量が多い高地でしたから、低地の住民がそれを取ってきて、氾濫原に撒いたのが穀物栽培の開始と見ることができるとWDは言います。

栽培の担い手は女性だった

ここからWDはそうした「初期の農業」を担ったのは誰なのか?と問いかけます。さまざまな土壌や水環境における植物の特性を探求し、収穫技術を試し、それらが成長、繁殖、栄養に及ぼす影響について観察を積み重ねたのは誰なのでしょうか?

人類学的な見地からは、野生の植物を収穫し、食料、薬、そして籠や衣服のような複雑な構造物に変えることは、ほとんどすべての場所で女性の活動でした。男性が実践している場合もありますが、女性というジェンダーで語られます。「普遍」とは言い切れなくとも、限りなくそれに近いのです。証拠が存在する限り、女性と植物に関する知識との強い結びつきは指摘されてきました。「植物をベースとした知識」は、野生の植物を使った食べ物やスパイス、薬、顔料、毒薬などを生産すること、繊維を使った工芸品を作ること、時間や空間や構造について抽象的な知識を生み出すことを意味します。織物、籠細工、網、莚、紐などは、食用植物の栽培と並行して発展し、これらの工芸の実践は(文字通り)絡み合った数学的・幾何学的知識の発展を意味するでしょう。氷河期の女性の彫刻には、編んだ頭飾り、紐のスカート、紐で作られたベルトがあしらわれています。初期の農業を担ったのは女性たちであるというのは自然な推論です。

「農業」は新石器時代人の活動のほんの一部分にしか過ぎない

「農業」という言葉は本質的に食糧生産に関わるものですが、それは新石器時代の人と植物の関係のかなり限定された一側面に過ぎないとWDは言います。「野生の自然」の手に負えない力に対する何らかの支配や制御を意味する「栽培」の一部を意味するのが「農業」だと、とりあえずは言えるのかもしれません。しかし、初期の耕作者の生態を説明するには、「農業」や「栽培」では言い尽くされていないものがあるのだとWDは言うのです。

新石器時代人たちは、野生の自然を飼いならしたり、一握りの種子草から可能な限り多くのカロリーを搾り取ったりするということにはあまり関心がなかったようにみえます。新石器時代の植物学者たちは「雑草」「薬物」「ハーブ」「食用作物」を並行して栽培し、湖や泉の縁の、年毎に場所を変える沖積土壌を利用しました。薪を割ったり、畑を耕したり、水を運んだりするのではなく、自然を「説得」する方法を見つけたというのです。彼らの科学とは、支配や分類ではなくて、自然の力を曲げたり、なだめたり、おだてたり、だましたりして、好ましい結果を得るという種類のものでした。彼らの「実験室」とは現実の動植物の世界であって、綿密な観察と実験で、その動植物の生来の傾向を見極めた上で利用しました。この新石器時代の栽培方法は非常に成功し、ヨルダン渓谷やユーフラテス渓谷のような肥沃な三日月地帯の低地で、3千年にわたって集落と人口の漸進的な成長が促されたのです。

これを、「本格的な農業」の到来に向けた、ある種の長期的な移行期やリハーサルだったと考えるのは、本末転倒というものです。レヴィ=ストロースの言う「具象の科学」によって、新石器時代には農業、陶器、織物、冶金、航海術、記念碑建築、動植物の分類と家畜化などの輝かしい発明が行われました。そして、これらの「具体性」は無関係に見える領域全体にわたっていることに注意を向けたいのです。氾濫農耕では、沼地や湖畔の泥土に、耐久性のある集落を築く必要がありました。そのために土壌や粘土の性質を知り、さまざまな条件下での肥沃度を観察した上で、それを建築材料にしました。さらには抽象的な思考の媒体としても用いられています。土や粘土は小麦や籾殻と混ぜて、建築の基本的な材料になり、オーブンや家具、断熱材などにも使われ、男性と女性や人間と動物などの関係性をモデル化して認識論的問題を解決するための小型の幾何学的トークンも作りました。(これはのちに数字に発展していくことになりました。)そして土と粘土は生者と死者の関係を再定義するようにさえなりました(おそらくは土偶のことです)。

そう考えていくと、「農業の起源」の経済的な側面よりも、メディア革命の側面が浮き上がって見えてもきます。ここには園芸から建築、数学から熱力学、宗教から性別役割分担の再構築まで、あらゆるものが包含されているからです。このなかでは女性の仕事と知識がその創造の中心であったことは明らかですし、そのプロセス全体は、大きな暴力的紛争に見舞われることもなかった、かなりのんびりとした、遊びのようなものでさえあったといえます。つまり「アドニスの庭」的なものだったのです。さらに言えば、このプロセスはすべて、急進的な不平等が生じる可能性が極めて低い方法で行われていました。

高地で起きていたこと

以上は、肥沃な三日月地帯の低地、特にヨルダン川とユーフラテス川の渓谷沿いの社会で起きたことです。これらの低地と交渉があった三日月地帯の高地にも定住民がいて、さまざまな野生動植物資源を管理していました。彼らもまた、耕作や牧畜を部分的に取り入れながらも、食物の大部分を非農耕種から得ていました。しかし、大きく異なる点もあります。ギョベクリ・テペのような巨石建築事業のもそうですが、彼らは低地とは根本的に異なる世界志向を持っていたのです。

ギョベクリ・テペの彫刻は恐ろしいイメージに満ちています。石柱に刻まれているのは、獲物をあさる野生動物や毒を持った動物(ほとんどオス)で、歯ぎしりをしえ、爪を伸ばし、陰茎と陰嚢をあらわにしたライオンが彫られています。悪意に満ちたイノシシも性器を見せびらかしています。猛禽類は人間の首を取る姿もありますし、勃起したペニスを持つ首のない男の像も彫られています。近隣のネヴァル・チョリの集落では、顎の下に火打ち石の短剣が刺さったままの若い女性を含む、頭蓋骨が切り離された埋葬品も発見されました。(いまのところ、この時代の戦争の証拠や、対人暴力の証拠はかなり限定的なものではあります。)また別の遺跡では長大な「髑髏の家」も発見されていて、動物の遺体とともに、多数の遺体とそこからから切り離された頭骨が多数飾られています。捕食としての狩猟が、「人間に対する支配」を実行する方法に変化していることが感じられるのです。ヨーロッパ君主の「奴の首を取れ!」と似たような感じです。この頭骨趣味では、多くの頭骨をポールから吊るせるように穴を開けたり、切り込みを入れるなどの「文化的改造」が施されています。

本章のまとめ

以上、WDは三日月地帯の低地と高地で「分裂生成」(第5章)が起こったのだろうと見ています。隣り合った文化圏が互いに交渉を持ちながら、別々の方向に社会を進展させていったというのです。

西南アジアにおいて新石器時代の農耕は、作物栽培と家畜飼育が広がっていく一連の流れの中で、地域的な特産品として始まり、交易されたというのです。「交易」と言っても、第1章の最後で見たように単なる商取引とは限らず、社交や冒険などと関係していたのかもしれません。弾けない小麦やおとなしい羊といった特産品が村の間で交換され、中東全域に混合農業が広がり、その農耕は今に残る生活様式や儀式を多く生み出しました。

高地では石造りの壮大なモニュメントの建設と、女性への関心をほとんど排除した男らしさと捕食の象徴主義が強調されたのに対して、低地のユーフラテス川流域やヨルダン川流域の低地性集落の芸術や儀礼では、粘土や繊維といった柔らかい素材を象徴的な形に模型化したり結合させたりしました。女性たちは、耕作、牧畜、村落生活といった生産的な日常生活を営む生活者として描かれることになったのです。

高地人の頭蓋骨趣味(頭蓋骨を戦勝記念品として並び立てること)に対応して、低地人も独自の「頭骨彫像」という文化を発達させています。腐敗した遺体から切り離された頭骨は洗浄されて、粘土と漆喰でコーティングされ眼窩には貝殻がはめ込まれ、赤と白の顔料が塗られ、何世代にもわたって大切に保管・修理されたのです。死者とのつながりを保つための方法だったようで、高地文化の否定的意味合いもあったのだろうとWDはみています。

最後にWDは「農耕、冶金、都市化、文明化などについての現代人の説明は、意味論的な罠や形而上学的な蜃気楼として今後浮かび上がってくるかもしれない」という、考古学者グラークの1970年代の言葉を引いて、これが正しかったように思えるとしています。「農耕革命」を前提として社会進化を物語ろうとしたことで、農耕民の特質とは逆の性質をすべて採集民に投影してしまったのでは無いかというのです。

農耕民は定住しているー(だから)ー>採集民は移動していた。

農耕民は積極的に食料を生産しているー(だから)ー>採集民は食糧を集めるだけ。

農耕民は私有財産を持つー(だから)ー>採集民はそれを放棄していた。

農耕社会は不平等だー(だから)ー>採集民は平等だった。

つまり、いままでの「農耕以前の社会」のイメージは「蜃気楼」だったのです。もし採集民の特定の集団が農耕民と共通するような特徴をたまたま持っていたとしても、それは本質的に「初期的」、「出現的」、「逸脱的」なものでしかなく、採集民の運命は農耕民へと「進化」するか、衰退するかのどちらかだというのが、いままでの支配的な物語でした。しかし、現在得られている考古学的証拠に対して、この物語はまったく合致していないのです。

肥沃な三日月地帯で、旧石器時代の採集民から新石器時代の農民への「転換」した瞬間はありませんでした。その移行には、3,000年程度の年月がかかっています。さらに農業による富の不平等は農業が始まってから数千年後のことでした。その間、人々は「農耕ごっこ」をしながら、生産様式を少しづつ切り替えていきました。どちらかといえば、農業への依存から最も遠い高地集団で、階層化と暴力が定着する 一方で、農作物の生産を重要な社会的儀礼と結びつけていた低地の集団は明らかに平等主義的で、それは女性の芸術や儀礼に反映されています。農業の導入が人類のごく一部であるにせよ暴力的支配から遠ざける方向に導いたのだとしたら、その他の地域では何が間違っていたのでしょうか?

(その7に続く)

『万物の黎明』読書ノート その0

『万物の黎明』読書ノート その1

『万物の黎明』読書ノート その2

『万物の黎明』読書ノート その3

『万物の黎明』読書ノート その4

『万物の黎明』読書ノート その5

『万物の黎明』読書ノート その6

『万物の黎明』読書ノート その7

『万物の黎明』読書ノート その8

『万物の黎明』読書ノート その9

『万物の黎明』読書ノート その10

『万物の黎明』読書ノート その11

『万物の黎明』読書ノート その12