『万物の黎明』読書ノート その11

"WD"はDouble David(著者である文化人類学者デビット・グレーバーと考古学者デビット・ウエングローの二人のデビット)の略です

第11章「ふりだしに戻る」

本章は前章の国家論の続きで、北米の文明史をたどり、第2章で述べたカンディアロンクの時代までが語られます。言ってみれば、第2章からスタートした本書はこの章で円環を描くように閉じるのであり、それが表題の由来となります。

本書では社会進化論が度々批判対象になってきましたが本章でもそれが蒸し返されます。現在の国家のあり方は歴史的必然だったかのように語る社会進化論に対してWDはJ.C.スコットが『反穀物の人類史』で展開した史観を紹介して、「BC.3000頃からAD.1600頃までは(国家を脅かす)野蛮人の黄金時代だった」「おおよそ500年前までは世界の人口の大部分は徴税人の目の届かないところに住んでいたか、簡単に徴税から逃れていた」、つまり長い期間にわたって世界の大部分の人々は国家の外に生きていたとします。

さらにWDはp.513以降でユーラシア大陸から隔離された南北アメリカの歴史を辿ることで、それへの反証とするのです。

現代の統治方法は必然なのか?

18世紀の先住民たちによるヨーロッパ批判(金銭、信仰、世襲権力、女性の権利、個人の自由に対する疑義)は啓蒙思想に大きな影響を与えるとともに、バッククラッシュを招き、そこで生まれた進化論的人類史観が現在まで続いています。先住民たちは無垢な自然児であり未開だから、自由なだけであり、進化した現代社会は決してそこには戻れないのだとされました。p.502

18世紀のヨーロッパの思想家たちは生存手段で社会を分類し(農耕社会を社会発展の重要指標とみなし)、社会が大きくなれば複雑化し、それにともないトップダウンのヒエラルキーが組織化されるとしました。このバックラッシュは抜群に効果的であり、今も多くの人々がこの史観に従っていますし、この史観に合わない過去を闇に葬ってきました。pp.502-503

1980年代以降、ポストモダンの潮流の中で「大きな物語(メタナラティブ)」が懐疑に晒され、進歩思想はその最たるものとして退けられていますが、そうしたことを口にする人々自身は実のところ進化論的思考をやめていません。思想家たちも聖書的なエデンの園とそこからの追放、そしてそれに続く支配の必然性といった物語から脱していません。自由や民主主義、女性の権利の尊重を口にする人々が、自由や民主主義、女性の権利が比較的強かった時代をいまだに「暗黒時代」と呼んでいますし、「文明」はいまだに王や帝国の社会を意味しています。そして、王を持たない社会であったテオティワカンやクノッソスの事例は「よく分からない事例」として放置されているとWDは非難します。pp.503-504

こうした非難に対しては「全体の方向性としてはいままでの議論も間違ってはいないし、時間がかかっているだけで必然的なことはいつかきっと起こる」という反論もあります。この2000年間、世界のほとんどは王や皇帝の下で暮らしてきましたし、そうでない地域でも家父長制などの暴力的支配が広がってきたことは事実だろうと言うのです。農耕についても、農耕が世界を一夜にして変えたわけではないにせよ、支配システムの基礎を作ったことも事実であり、そこから王が余剰を蓄えて臣下を増やして競合を始めるのも時間の問題だったろうという反論があり得るでしょう。pp.504-505

ここでWDはJ.C.スコットを持ち出して反論します(p.507まで)。スコットは政治学者として、人類史における国家の役割を研究してきた学者です。彼は「農耕の罠」を以下のように描きました:新石器時代に、仕事が楽で再配分に向いた氾濫農耕が始まります。p.505

ノート注:氾濫農耕は、河川の堤防を崩すなどして氾濫地帯を作り、そこに種を撒いて、水が引いた後に収穫する農法。エジプトのナイルデルタでは、古代より大規模な氾濫農法が行われてきた。

中東における最初期の諸国家は、コムギ、オオムギ、キビなどの穀物農耕を重んじており、そのほかの食料にあまり手を出しませんでした。穀物が重んじられた理由として、耐久性、持ち運びが可能、分割が容易、束で測れるので課税対象として理想的だったとスコットは論じます。塊茎や豆類と違って穀類は地上で育つので人目につきやすく、収奪対象になりやすかったこともあげています。貨幣同様に穀物は等価形態を可能にして、(季節変動ではない)常設王国の出現を可能にしました。しかし、そうした「穀物国家」は地域的に限られた場所に束縛されることになりますし、穀物に頼ることは社会の脆弱化を招きました。人口の過剰化、生態系の破壊、家畜と人間と寄生虫の密着生活による感染症のリスクが増大し、そうした社会は常に崩壊と紙一重でしたし、実際崩壊は頻繁に起こっています。pp.505-506

以上がスコットの農耕文明観なのですが、彼の議論で重要なのは「国家」とペアで現れる「野蛮人」です。権威主義的官僚支配の都市/国家を孤立した島々に見立てるなら、それを取り囲むように存在し、そのときどきに応じて略奪や交易や相互扶助を使い分けながら都市/国家と共生関係にある集団を指します。「野蛮人」の中には山岳地帯に退いて事実上のアナキスト社会を作った人々もいれば(ノート注:スコットの『ゾミア』という著作が東南アジアを舞台にして、これを論じます)、「英雄社会」を作ることもあります。後者は戦争と祝宴と決闘とゲームと贈り物と供犠に明け暮れて競合する小領主の乱立する社会です。おそらくは君主制は、都市官僚制の周辺の英雄社会から始まったのだろうとWDは推測します。p.506

野蛮人の君主制は例外を除いて概して小規模であり、短期間のものでした。そして歴史の大半で穀物国家と野蛮人は「暗黒の双子」として緊張感を孕んだまま絡み合っていました。穀物国家が優勢の時は奴隷や傭兵が野蛮人の側から流れてきました。野蛮人が優勢の時は穀物国家から貢納が流れていきます。あるときは野蛮人の武将が連携しながら穀物国家を滅ぼしたり、都市に乗り込んで支配階級となりました。p.506

以上の史観を展開した上で、スコットはとくに結論は出していません。BC.3000頃からAD.1600頃までは野蛮人の黄金時代(そして農民は悲惨な時代)だったと述べているだけです。そして、虐げられた人々は常に逃亡して野蛮人の群れに逃げ込んでいたとも言い、それが「反乱」の実態だったというのです。さらに、おおよそ500年前までは世界の人口の大部分は徴税人の目の届かないところに住んでいたか、簡単に徴税から逃れていたとも言うのです。つまり世界の大部分の人々は国家の外に生きていたと言うのです。これは、p.504の「この2000年間、世界のほとんどは王や皇帝の下で暮らしてきた」の否定ですし、同じくp.504の「農耕が、、、、、支配システムの基礎を作ったことも事実」もかなり否定されています。初期の農耕国家は脆弱で簡単に滅んだというのがスコットの見解だからです。

p.507

以上のスコットの歴史観を踏まえた上で、国家が地球上を覆っている21世紀は野蛮人の目には「ひどくまちがっている」と映るはずだとWDは言います。しかし、現在の状態より、穀物国家と野蛮人が競合していた時期の方がはるかに長かったのです。それを認識した上で、今日の統治類型(領土主権、強力な行政機構、競合的政治(投票による代議員制度)を融合させた統治方法)が、どれだけ「必然」だったのかをWDは問いかけます。p.507

社会進化論はいまどうなったのか

社会進化論を唱えたチュルゴーは、狩猟ー牧畜ー農耕ー産業文明という順に社会が段階的に進んでいくとしましたが、19世紀後半にはそれでは説明できない事例が増えすぎました。1877年のヘンリー・モーガン『古代社会』は、未開人ー野蛮人ー文明という段階論を提唱し、新興の人類学で広く受け入れられます。マルクス主義者は支配の形態に注目して、原始共産制ー奴隷制ー封建制ー資本主義ー社会主義ー共産主義という段階を描きました。進化論という枠組みがこの後も放棄されなかったのはダーウィンの進化理論の成功によって、歴史学での科学的アプローチとされてしまったからだとWDは見ています。しかしマルクス主義的段階論も「未開人ー野蛮人ー文明」段階論も放棄を余儀なくされています。(ノート注:いまだにこの二つの段階論を議論している人はたくさんいますが、、)1950年代以降は集団が環境からどれだけ効率的にエネルギーを獲得できたかで段階論を構築する新進化理論も現れましたが、今は支持されていません。したがって、新しいビジョンがないままに一般の人々や、考古学者でも人類学者でもない著述家たちは古いスキームに舞い戻るのだとWDは指摘します。pp.507-508

彼らが舞い戻っている基本段階をおさらいしておくと:

バンド社会:20〜40人の移動する小集団。狩猟採集民。最低限の分業。平等主義と考えられている。本書で取り上げたクン族やハッザ族など。

部族社会:一般的に園耕民。農耕はするが、灌漑設備も鋤も持たない。ある程度は平等主義的でリーダーの権力も弱い。複雑な血統(リネージ)やトーテム的クランのシステムを持つ。経済的中心人物は「ビッグマン」で、奉仕者として儀礼や宴会を後援する。儀礼や工芸の専門化はあまり進んでおらず、パートタイムでまかなわれる。人数はバンドよりも多い。本書で取り上げたヌアー族やダヤク族やカヤポ族など。

首長制:親族システムが、貴族、平民、奴隷の身分システムの基礎をなす。生産力が強化されて余剰があり、工芸や儀礼専門階級も出現している。住居にもヒエラルキーが反映している。首長の経済的役割は再分配であり、資源を強制的に集めて、派手な祝宴でばらまいている。本書で取り上げたシルック族やナチェズ族やカルーサ族など。

国家:集約的な穀物農耕、実力行使の法的独占、専門的行政組織、複雑な分業

などです。pp.508-509

20世紀の人類学者たちの多くはこうした類型に収まらない社会を数多く指摘してきましたが、進化論者は大枠の図式を放棄することなく微調整し続けました。首長制は「単純首長制」と「複雑首長制」に分割され、さらに「変動」もしたとされます。WDによれば文化人類学者はこうした図式はもはや真剣には受け取っておらず、考古学者は取って代わる用語がないので使い続けており、その他の人々はこの図式をそのまま使い続けています。こうした思考法が根強いのは、歴史の必然を前提としない方法で歴史を把握することが困難だからともWDは指摘します。pp.509-510

アメリカ大陸の先史時代を探ることの意義

歴史的出来事は事前に予測できず、かつ、一度しか起こりません。それが必然だったのか、あるいは別の展開があり得たのかを問うても、答えようがないのです。であれば、我々に出来うる最良の方法は比較しかありません。比較によって「起こりうること」を知り、起こりうるパターンを知ることができるのです。もっともヨーロッパ人が新大陸を征服してからあとの時代には、不可能な方法になってしまいました。政治経済システムが全世界的なものになってしまったからです。別の惑星の歴史を参照するしかないのですが、それは不可能です。pp.510-511

ユーラシア大陸を跨ぐ歴史の同時進行例;ヤスパースの「枢軸の時代」はユーラシアの複数箇所で金属貨幣が発明され動産奴隷制度が普及し新しい形態の思弁哲学(ギリシア哲学、インドのシャカ、イランのゾロアスター、ユダヤ思想、中国の諸子百家)が発生した。それは「歴史的必然」だったのか、ユーラシア大陸での「たまたまの出来事」だったのかは何とも断言できません。pp.511-512

すくなくともコロンブスが発見するまでのアメリカ大陸は、アフリカやユーラシアと全く独立して歴史を刻んできました。だからこそ、アメリカ大陸の歴史を検証することで、我々はユーラシア大陸で起こった出来事が「必然」だったのかどうかを検証することができるのです。p.512

そこでアメリカ大陸の事例を考えながら次のような問いを提起することができます:

統治形態としての君主制は必然だったのか?

穀物農耕は本当に罠だったのか?穀物農耕が始まると領主が穀物庫を掌握管理し、官僚制に支えられて暴力体制を確立するのか?

そういう領主が現れれば、それは周囲で模倣されていくのか?

コロンブス以前の北米の歴史からすると、これらの質問にはすべて「ノー」と答えることができます。北米の歴史はそもそもバンドー部族ー首長ー国家という類型に収まらないものでした。そして国家の特徴を一部をもった社会とバンドの間を往復していたようです。農耕は始まりましたが離脱する動きがあったことは前述されています。p.513

カホキアで起きたこと

AD.1050-1350年頃、イーストセントルイスのあたりにカホキアという都市がありました。萌芽状態にあったにせよ、スコットのいう典型的な穀物国家の首都のようでした。ピーク時には15000人に達しましたが、突然消滅します。周囲の人々には拒絶されていたらしく、崩壊後の何世紀も誰も住み付かない不毛の場所となり、廃墟と苦い記憶だけが残りました。後継王国が南側に生まれましたが、これも崩壊しました。ヨーロッパ人が到着した頃には、この「ミシシッピ文明」は遠い記憶になっており、その子孫たちは小都市サイズの部族共和体に自らを再編したようです。p.513

崩壊の原因は、民衆反乱、大量の離反者による弱体化、大災害、それらの組み合わせなどが考えられますが、考古学的証拠はまだ得られていません。しかし、少なくとも言えることとしては、ヨーロッパ人たちが遭遇した人々は、何世紀にもわたる政治的対立を経てきた人々であるということでした。そして、その多くは自覚的な政治議論を行っており、そうした能力を人間の最高の価値の一つとして考えていた社会です。部族共和体という彼らの政治体制自体が、自覚的な議論の産物だったのだとWDは言います。p.514

先住民社会は異質なのか

第2章で扱ったカンディアロンクの懐疑論的(=無神論的)合理主義は、こうした歴史的文脈の中でこそ理解することができるし、本章でこのあと展開するのもそういった話です。ヨーロッパの著述家たちは先住民たちを無垢なる自然の子と想像しましたが、実際には長きにわたる知的哲学的伝統の後継者であり、ユーラシアの哲学者とはまったく異なる方向で自由と平等の観念を育んだ人々であり、それは結果的にヨーロッパを含む多くの場所に影響を残しました。p.514

チュルゴーに端を発する社会進化論からすれば、こうした見解は荒唐無稽なものです。というか、社会進化論はこうした見解を否定するために創作されたものです。そしてそれを教え込まれた我々は、北アメリカ先住民は我々とは切れた時代に生きている、全く別の現実を生きている、神話的意識の中に生きているなどと想像してしまうのです。pp.514-515

ここでWDはウェンダット(ヒューロン)族がオンディノンクと呼ぶ概念について説明を始めます。それはフロイトの夢分析を思わせるようなものであり、魂が秘密にしている欲望を明らかにするために、魂の言語である夢を解釈するというものです。しかし夢を理解するのは困難であるために、彼らは多くの時間を割いて夢についてお互いに話し合ったり、専門家に相談していたり、ときには共同体全体を動員していたというのです。こうした知的伝統を持つアメリカ先住民たちを、我々より劣っているだとか、異質なものとみなしてよいのだろうかとWDはいうのです。pp.515-516

以下、WDはAD.200から1600年までの北アメリカ東部ウッドランドの歴史を検証しながら、彼らがどのような歴史背景をもってヨーロッパ文明批判をしていたのかを明らかにしていきます。p.516

おおよその構成として、

・BC.100〜AD.500 にオハイオ州のあたりで栄え、北米インディアンの文化的な基礎を作ったホープウェル文化圏の解説。農耕には手を出さなかった。pp.516-526

・AD.700〜1600にセントルイス近郊で栄えたカホキアの話(ミシシッピ文明)。トウモロコシを栽培し、国家らしきものを作った。AD.1350-1400頃から急速に衰える。pp.526-534

・AD.1200〜 ジョージア州とテネシー州のエトワ川周辺の話。17世紀頃までは王制が続くが、18世紀頃には部族共和制に移行した。pp.534-536

・アメリカ南東部の「文明化された5部族」の話。19世紀になっても平等主義的な社会の中に王制の痕跡も残っていた。pp.536-538

・平原インディアンのオーセージ族の伝承の話。彼らは自覚的に政治政体を組み替えていた。pp.541-547

・イロコイ諸族の伝承の話。彼らも自覚的に政治政体を組み、人に命令する者を邪悪な存在としていた。pp.549-553

・ただニュートラル(アッティワンダロンク)はカホキアの影響が強く残り、王になろうとする武将が17世紀には現れていた。第2章のカンディアロンクもその存在は知っていた筈である。pp.554-558

ということになります。

ホープウェル交流圏

すでに述べてきたように北米大陸全域に、同一の基本的なクランが分布しています。地域差はいくらでもありましたが、一貫した縁組関係もありました。ジョージアに住む、クマ、オオカミ、タカといったクランの出身者は、オンタリオやアリゾナまで旅しても途中のほとんどの地点で同クランをみつけて受け入れてもらうことができました。北米で言語は統一されていません。6つの語族にはまとめられるものの、何百もの言語が話されているのにそんなことが行われていたのです。クランが形成されたのはシベリアから到着して以降のことだとは想像できますが、どうやって形成されたのかは謎のままです。pp.516-517

クランを親族集団とみなしてよいのかどうかも明らかではありません。どのクランに属するかは父系もしくは母系の血統で決まり、クランの仲間同士は結婚できない兄弟姉妹とみなされていますが、系譜は記録されておらず、血統に基づく財産権の主張はなく、クランのメンバーは事実上平等でした。共同の財産と言えるものもたいしてありません。一つのクランは名前のストックを持っており、一人がなくなるとその名前は別の人間に継承されていました。名前はある種の称号でもありました。一つの共同体は複数のクランで構成され、半族にグループ化されて競い合ったり、補い合ったりしていました。クランは外交でも役割を果たしており、旅人をもてなし、外交儀礼を組織し、戦争を阻止するための賠償金を払ったりしていました。pp.517-518

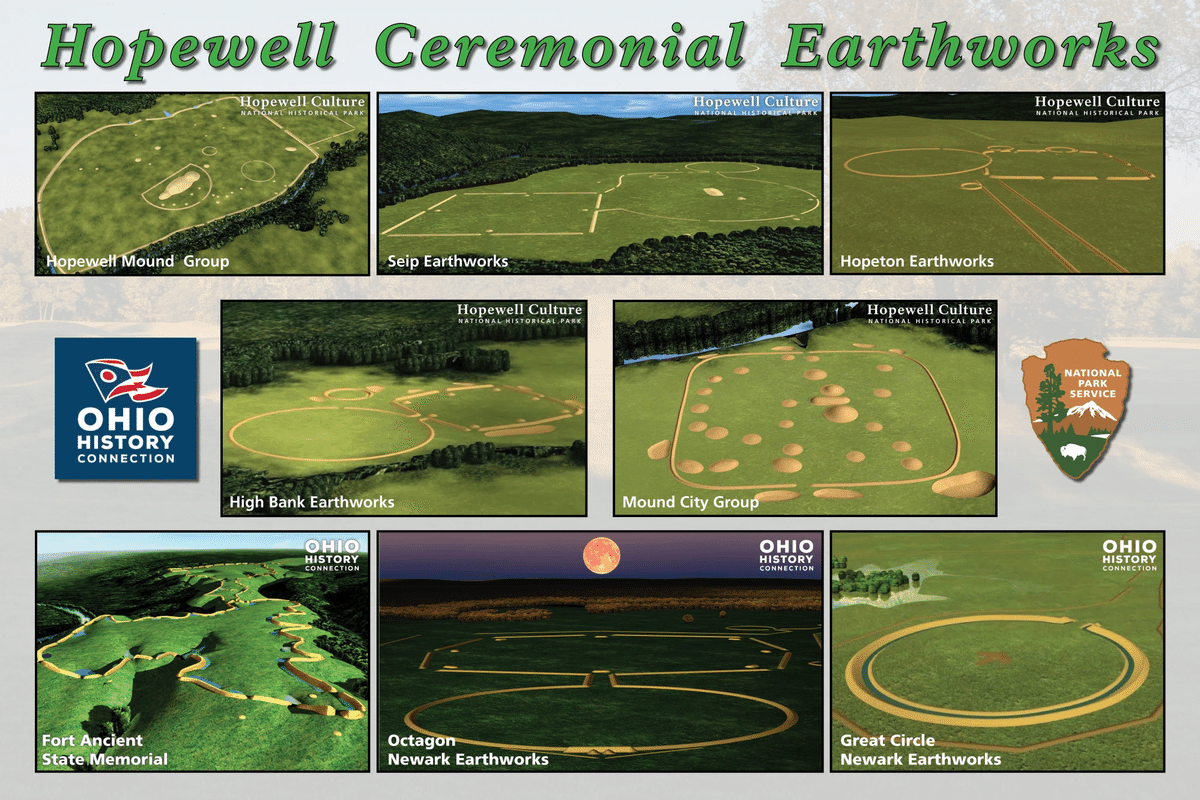

こうしたシステムはどこからきたのでしょうか?WDが可能性があるとして提示するのが「ホープウェル交流圏」と呼ばれているオハイオのサイオート川とペイント川の流域を中心としたネットワークです。BC.100頃からAD.500頃までの期間、このネットワークに参加していた共同体は埋葬丘の下に大量の宝物を堆積させていました。水晶の矢じり、アパラチア山脈の雲母や黒曜石、五大湖の銅や銀、メキシコ湾の法螺貝やサメの歯、ロッキー山脈のハイイログマの臼歯、、、、などです。シャーマンや祭司、役人などの儀礼の道具や衣装の素材だと想像されています。p.518

さらに、これらの埋葬丘の近くには巨大土塁群が何マイルにも渡って広がっていました。BC1000頃からオハイオバレーの住民たちはこうした構造物を作っていたのですが、ホープウェルにも土塁群があったのです。やはり土塁群のポヴァティポイント(第4章)のところでも述べましたが、高度な天文学的知識と正確な測定技術がなければこのような土塁は築けません。膨大な労働力も差配する必要があります。ある遺跡は水域に近接していて、文字通り湿った泥の中から聳え立っています。わざわざ工事を難しくする立地なのです。典型的な土塁群は円形、正方形、八角形からなる複雑な混成体です。最大のものは月の観測所として機能していたものと見られます。pp.518-519

ポヴァティポイントのところでも述べましたが、アメリカ大陸の幾何学的な土塁は正三角形を基本とする同じ測定システムを利用していたようです。しかし、ホープウェルを形成した「ウッドランド人」たちはさらに異なる新しい測量法と幾何学的形態を導入しました。そうした土塁を伴う遺跡はミシシッピ川の上流から下流にかけて点在し、中には小さな町の規模のものもあります。墓の他にも集会所や工房もありました。一年の大半では無人で儀礼の期間だけ人々が集まってきたのです。pp.519-520

ホープウェルは「穀物国家」になるための必要な要素は全て揃っていました。土地は肥沃で、トウモロコシ栽培も知られていましたのですが、穀物国家にはなりませんでした。限られた儀礼目的以外では彼らはトウモロコシ栽培を避け、肥沃な低地で暮らすことも避け、高台にホームステッド(複数家屋をもった居住空間で3〜4家族で構成された)を構え、穀物国家への道を進まなかったのです。夏の家と冬の家を往復し、狩猟採集と園耕を行うだけでした。そして村や町を作ることもありませんでした。pp.520

そしてホープウェルには戦争や組織的暴力の痕跡がありません。土塁のような大規模のモニュメント的建造物があるのだから、農耕由来の余剰があり、首長や宗教的指導階層がいただろうと一般には想像されますが、ホープウェルはそうではありませんでした。居たのはシャーマンとエンジニア、そして在ったのが「遊戯農耕(第6章)」です。シャーマンやエンジニアは5、6人の仲間と過ごしていました。これは後のウッドランド社会として知られるものとは異なる点です。以上のようにホープウェル交流圏をみていると、バンド→部族→首長制といった進化論的図式がまるで意味をなさないのは明らかでしょう。p.521

ホープウェルは芸術的に優れた社会でもありました。

動物の彫刻が施された彫像パイプ、焼成土器、幾何学的模様が施された胸当てなどが見つかっており、シャーマンの儀礼、ヴィジョンクエスト、ソウルジャーニー(魂の旅)などとの関連が推測されます。アンデスのチャビン・デ・ワンタルやポヴァティ・ポイントのような秘教的な知を統御していたものと考えられますが、ホープウエルには明確なセンターもしくは首都が認められません。祭司のようなフルタイムのエリートの存在も認められません。埋葬を分析すると、葬儀司祭、クランの長、占い師など何十種類もの記章が認められました。pp.521-522

そして、クランのシステムもあったと推測されています。彼らの墓からはトーテム動物の顎、歯、爪から作られた加工品が発見されていますが、シカ、オオカミ、ヘラジカ、タカ、ヘビなどの後のアメリカ大陸で知られるクランがすべて出揃っているからです。そしてクランと役職の間にはほとんど関係が認められません。クランが特定の役職を独占していた可能性はあるものの、身分化した世襲エリートの存在が窺えません。ホープウェルの儀礼はレースやゲーム、ギャンブルなど宴会や競技会形式で行われていたという説がありますが、最後には宝物を地中に丁寧に埋めて終わりました。ゲームにしても埋葬にしても目的は富の蓄積を阻害していたことにあるとWDは指摘しています。社会的差異は劇場的領域にのみ封じ込められていたのです。さらにホープウェルの中心地は3つの遺跡群からなっており、北部はシャーマン儀礼と宇宙の諸領域を往復する英雄的男性を中心とした葬儀集会が行われ、南部では非人格的な仮面の人物や丘の上の大地の社、冥界のモンスターなどのイメージが強調されていました。そして北部での役職記章をもつ埋葬者はすべて男性で、南部でのそれはすべて女性でした。中央の遺跡群ではこれらが混在しています。これらの遺跡群は土手道で繋がれており、明らかな連携がありました。p.522-525

ホープウェル交流圏もメソポタミアのウバイド期も大河川を中心として広範囲の領域に広がった文化圏として捉えることが出来ます。ウバイド期の場合、自覚的な標準化が進行して(人間や住宅の差異を抑制して)、社会的平等主義をもたらし、世界最初の都市の基礎を築きました。これに対してホープウェルはそうした差異を祝福することに足場を置いていたとWDは指摘します。例えば後の北アメリカ社会では髪型でクランやネーションを識別していましたが、ホープウェル芸術では同じ髪型の人間を二人見つけるのは困難です。髪型、衣服、装飾品など遊び心に溢れた得意なスタイルが多様に展開し、誰もが社会という劇場の中で自分自身を見せ物にしているようだとWDは評しています。pp.525-526

ホープウェルの土塁は夏至や月の満ち欠けなどを考慮して配置され、人々は規則的にモニュメントの間を行ったり来たりしながら儀式のサイクルを回していたようです。これを大陸の広範囲な地域で周知徹底させて調整していたのだとすれば、途方もない複雑な作業だったでしょう。後のウッドランドに見られた「死者の宴」は亡くなった人間の称号を生きた人間に継承させるいう「名前の復活」の儀礼ですが、ホープウェルも似たような仕組みでクラン・システムの原型を北アメリカ中に拡散したのかもしれないとWDは推測します。AD.400年頃にホープウェルでの埋葬は終わります。儀礼芸術は標準化され、大陸中に拡散されました。幻想的な期間限定の「首都」への旅は集団間の紐帯を維持する上で必要ではなくなりました。諸集団は共通のルールをもって個別に外交する共通のイデオム(用語)を持つようになったからです。p.526

カホキアの物語

ホープウェルは後の北アメリカ社会の諸制度を多々、先取りしていましたようにみえるとWDはいいます。後のアメリカの社会では軍事衝突が起きると平時とは異なる管理運営体制がとられ、問題が解決すると元の状態に復帰するという平時首長と戦時首長の制度がありましたが、それはシンボリズムのレベルではホープウェルに遡れるシステムではないかというのです。ホープウェル時代には戦争は認められませんが、演劇的な形態をとったゲーム(たとえばラクロス)において戦時首長の体制が現れていたとするのです。pp.526-527

ホープウェルの諸センターが衰退したAD400から800にかけて、いくつかのグループがトウモロコシを主食とするようになり氾濫原で栽培が始まります。そして武力抗争が頻発するようになり、いくつかの地域では土塁の周囲での長期居住も始まります。土製のピラミッドや広場を中心とした町が出現し、要塞化されたものもありました。その中からカホキアが現れやがてメキシコ以北のアメリカ大陸最大の都市になります。p.527

カホキアはミシシッピ川沿の広大な氾濫原(アメリカン・ボトム)に位置し、トウモロコシ栽培に適した肥沃地帯ですが、大部分は霧に覆われた沼沢地で、都市建設には向いていませんでした。ミシシッピ人の宇宙観に従えば地下世界に繋がる場所であり、明朗な天界の世界の対極にあります。そもそもカホキアはホープウエル同様に巡礼の地であったようですし、最初に行われた大規模工事も行列用の通路で、「魂の道」への通路だったようです。カホキアもゲーム愛に満ちた人々であり、AD600頃にチャンキーというゲームが発明され、広がっていきます。転がる輪やボールに触れないようにして槍を投げて近づけるという競技です。pp.527-528

移住によって多様性を増していく諸集団をまとめる方法と考えられ、メソアメリカの球技と通じるところがあります。戦争の代わりにもなり、伝説と繋がるツールであり、ギャンブルの対象であったのです。このチャンキーは徐々に排他的エリートの占有物になっていくことが副葬品から窺い知ることができます。石製のチャンキー盤が一般人の墓から消えていき、富裕層の墓から美しい細工のそれが見つかり始めるからです。チャンキーは観戦スポーツとなり、カホキアはそのスポンサーとなったようなのですが詳しいことはわかりません。p.528

1050年頃、カホキアは爆発的に拡大し、都市に成長します。広大な広場を囲んで100基以上の土塁が築かれました。都市人口は数千人ですが、移住者による衛生都市は一万人以上、アメリカンボトム全体で4万人にのぼりました。p.528

都市の中心はモンクス・マウンドと呼ばれるピラミッドで広場の前に建っています。そのほかのピラミッド群の上には宮殿や神殿、納骨堂やスウェットロッジなどが乗っています。他所者たちを再定住させようとする意図も認められ、そうした移住者たちは独自のアイデンティティを保持していたようです。支配エリートは都市居住区を監視し、その一方で後背地の村落は解体されて1−2家族なるホームステッドが散らばっていました。自治的共同体は完全に解体されたようです。都市住民は家庭生活と都市で開催されるスペクタクル以外、なんの中間組織にも属していなかったからです。しかもそのスペクタクルは恐怖感を煽るものでした。大量の処刑と埋葬が行われていたのです。貴族階級の葬儀では多数の人身供犠も行われていました。戦争での英雄的な功績を讃える称号制度があり、平民も貴族になれました。それを象徴するのが「バードマン」像とされています。このバードマンはミシシッピ川流域に現れた50くらいの小王国で頻出します。その一方で、カホキアでの聖像はコーン・マザーの偶像でした。pp.528-530

これらミシシッピの小王国の支配者たちはカホキア製のバッジや記章をつけて埋葬されており、カホキアと何らかの形で繋がっていました。p.531

カホキアの勢力はさらに広がり、かつてのホープウェルと同様に北米大陸の様々な地域から宝物の材料がアメリカンボトムに流れ込むようになります。それは中央から直接統制されることがない、武力に支えられた儀礼的同盟(縁組)といえるものですが、徐々にその暴力的な性格が増していきます。1150年頃にカホキアには都市の一部を囲った巨大な壁が建設されるようになります。そして戦争と破壊と過疎化の過程が長期間続きます。人々は大都市から逃げ出し、農村エリアだった低地も完全に放棄します。p.532

ミシシッピのより小規模な都市でも似たようなことが起こっています。最初は共同の運営によるものが、王族崇拝をめぐって集権化し、カホキアの保護を受け、その後に人々が逃げ出して空っぽになり」、略奪されたり焼かれたり砂漠化したりしたのです。p.532

カホキアで起こったことの詳細はまだ分かりませんが、極めて不愉快な記憶が残されたようです。後世の口承伝統からこの地域は消されてしまいます。この肥沃なアメリカンボトム全体が空白地帯となり、人が寄りつかない場所になるのです。カホキアの崩壊について、あるいは政治体制(複雑首長制なのか国家なのか)について研究者たちは議論を交わしていますが、WDは本書で展開した概念に従いカホキアは暴力支配とカリスマ政治が合流した第二次レジームであったという見解を示します。古典期マヤに近いものがあったというのです。カホキアにせよ古典期マヤにせよ管理運営の主軸は、異世界にまつわる諸問題の扱いでした。儀礼用のカレンダーと聖域の組織化に彼らは優れており、それは都市計画や労働動員、公共の監視、トウモロコシの生育チェックなどに効果を及ぼしていました。となると、これは第三次レジームが構築される過程にあったとも解釈されます。それは我々の近代国家とは全く違う姿の第三次レジームなのですが。pp.532-533

具体的に何が起こったのかはわからないにせよ、1350あるいは1400年頃に大量の離反が発生しました。人々はカホキアという都市が象徴していた全ての事柄を自覚的に拒絶したのです。カホキア臣民の子孫たちにとって、移住とは社会秩序の再構築を意味しています。離脱することと服従しないことと、新しい社会秩序を作ることというWDが本書で繰り返した三つの基本的自由が統合されてひとつの概念として理解されているのです。WDはここでスー語族のオーセージ族が政体変革の同義語として「あたらしいくにに移住する」という表現を使っていることを紹介しています。pp.533-534

カホキア崩壊後の北米社会 エトワ川周辺

その後、北アメリカ社会はどうなったのか?ここからWDはジョージア州とテネシー州のエトワ川流域の歴史を説明します。カホキアが発展し始めた頃、この地域は戦乱の時代を脱却して神殿ピラミッドと広場と集会場(カウンシルハウス)を備えた小さな町が作られます。墓石からすると身分差があったとは考えられていません。p.534

1200年頃にこの地域はいったん放棄され半世紀後に人が戻ってきて建設ラッシュが起こります。巨大マウンド上の宮殿や納骨堂などが建てられ、カウンシルハウス跡の上に王家の墓が建てられるのです。王族はカホキア製と思われるバードマンの衣装で埋葬されていました。同時に小規模の村落は解体されていきました。エトワの町は溝と柵に囲まれ、明らかに王制の首都でした。1375年に略奪があり、再居住が試みられた時期もありましたが、エトワの町は完全に放棄されます。p.534

この時期に南東部の地域の多くで祭司身分はほとんど消滅し、戦士階級であるミコが活躍していました。ミコたちが地域の支配権を握ることはありましたが、都市生活を営むための儀礼的権威も経済的資源も欠いていました。やがて1500年頃、エトワはクーサ族王制が支配することになります。p.534

16世紀から17世紀にかけての北米南東部は小王制が主流だったとWDは見ています。統治者には敬意と貢納が捧げられるものの、支配体制は脆弱で不安定でした。さらに18世紀初頭には、こうした小王制とマウンドやピラミッドを作る習慣がアメリカ南部と中西部から消失します。プレーリー(大草原)周縁の人々は狩猟採集の季節移動を開始して、最終的には移住します。他の地域でも町は縮小し、ミコの実質的権力は無くなり、共同体が編成し直されます。平等主義的なクラン構造と共同のカウンシル・ハウスを備えた数100人から1000〜2000人規模の町が作られるのです。pp.535-536

この変化を歴史家たちは、ヨーロッパからの入植者たちとの戦争や征服、感染症などによるショック反応とみなす傾向がありますが、何世紀にもわたって進行してきた過程の帰結だったとWDはみています。1715年のヤマシー戦争の頃には一部の例外を除いて旧ミシシッピ勢力圏内の小王制は解体し終えていました。南東部は部族的共和政体に分割されたのです。この移行を可能にしたのは低い出生率と低い人口密度でした。農耕民が狩猟採集民に戻ることもよそに移ることも簡単だったのです。そして女性の政治的役割は強化されました。p.536

カホキア崩壊後の北米社会 文明化された5部族

世襲指導者や特権階級の名残と平等主義的な社会運営の方法は並存し、ある種の政治闘争は続いていました。アメリカ南東部の「文明化された5部族」(チェロキー、チカソー、チョトーク、クリーク、セミノール)は全員が発言できる共同評議会による合意形成のもとで統治されていましたが、それと同時に古い時代の祭司、カースト、王族の痕跡も残っていました。平等主義的制度としてはカウンシルハウスの他に、正方形のグラウンドが形成されており、これは古いミシシッピの町には無かったものです。その一方でチェロキーには天から知識を授けられたと称する祭司がいました。また、ある部族には「昔、世襲の男性祭司たちが統治する神政社会があったが権力を濫用して女性を虐待したために民衆が刃向かって祭司たちを虐殺したという話が伝わっています。pp.536-537

ポスト・ミシシッピ文化の日常生活は現代の我々をして身近に感じさせるものがあります。クリーク族の例をあげれば、かつての支配階級であるミコは集会をファシリテートしたり共同穀倉を監督するだけの役割しかもたず、町の成人男性は毎日集まってタバコを吸ったりカフェイン飲料を口にして合理的討議の精神で一日の大半を政治論議に費やしていました。もともとはシャーマンが意識変容のために使っていたドラッグが、量が加減されて大衆化していたのです。これがヨーロッパ啓蒙主義時代のコーヒーハウスと同じ風景であるのは、当然だとWDは第二章と同様に繰り返します。タバコと同時に個人の自由や啓示宗教への懐疑は18世紀に北米社会からヨーロッパに伝えられたのです。p.537

ミシシッピ文明の子孫たちの「知」について

ここまで見てきた話だけでも社会進化論的カテゴリーが意味をなさないのは明らかです。ホープウェルは「バンド」か「部族」かを議論したところでなにも見えてはきません。それに代わって、本書で展開したカテゴリーで考えるとするならば、秘教的知と官僚制的知との関係がアメリカ大陸では重要なのではないかとWDは提起します。チャビンでの秘教的知とは幻覚体験に基づくものでしたから、これがインカの会計方法とどうつながるのかは一見して分かりません。しかし中国の官僚試験が古語(漢語)で書かれた古典文学を、ドイツの官僚試験が死語(ラテン語)で書かれた古典文学に精通しているかどうかを検査していたことを考えれば、難解な知を理解できたかどうかが重要なのです。ホープウェルやポヴァティポイントの構築物を設計した人々は天文学、神話、数秘術を活用しており、それが数学、工学、建設などの実用知識に連続していました。コロンブス以前の歴史において、支配システムの中核にあったのはこうした特殊な知だったのだろうとWDは言います。ホープウエルはその典型です。他方、カホキアは行政管理的秘儀を主権の基盤に転換させようとした社会です。宇宙的原理に基づいて設計された幾何学配置の土塁が、実際の要塞に転換していくのが象徴的です。pp.539-540

古代言語で書かれた聖なる書物を日常語に置き換えて社会のあらゆる側面を変えてしまった16世紀ヨーロッパの宗教改革にも似て、ホープウェルは聖なるものを空間的形態で表現すべく幾何学的土塁を配置して、一種のメディア革命を起こしました。ヨーロッパの聖職者たちが不可視のものと繋がるために香を焚くように、ホープウェルの人々はパイプのタバコで煙をくゆらせ、意識を変容させました。では、ピラミッドやマウンドのようなモニュメントを作ることをやめた時代、タバコで意識を変容させず頭をスッキリさせて議論の助けとするような時代とは何なのでしょう。それはある意味で秘教的知の組織的拒絶ともとれますが、秘教的知の民主化とも考えられるのです。かつては神政エリートの独占であったものを集団統治的なものに転換したということです。それを、オーセージ族の事例で見ていきましょう。オーセージ族の秘教的知はたまたまよく記録されているからです。pp.540-541

ここからオーセージの約2000人の村落で24のクランがどのように配置されていたのかが語られます。

オーセージの伝承が伝えること

このような複雑な構成になっている理由は、この配置自体が一種の記憶術であり、オーセージの様々な知を保持する手段なのです。その知の中には歴史も含まれています。

オーセージの歴史はクランの間でバラバラになっています。各クランで謎めいたほのめかしに満ちた最小限のストーリーは知られていますが、その真の意味は7段階のイニシエーションの過程でしか得られません。そして本当のストーリーは336の断片に分割されており、政治の歴史と哲学的省察、星を動かし、植物を繁茂させる諸力などが語られていました。ほとんどのクランメンバーはイニシエーションの第1段階か2段階にしか到達できず、頂点に達した人々はノホジンガ(小老人)と称されて最高の政治的権威となり、自然哲学の問題や、それが政治問題に及ぼす含意について毎日のように議論を繰り返しました。そして彼らは最重要な議論の歴史も保持していました。ノホジンガは実質的な政府であり、その意味ではオーセージは神政だったともいえますが、オーセージでは役人と祭司と哲学者の区別はなかったとみるのが適当でしょう。「兵士」にしても密猟者を追い出す「大地の守り手」という肩書きの役人は同時に宗教家でした。pp.543-545

彼らが保持していた歴史のストーリーとは以下のようなものです:世の初めに天人・地人・水人という3つの民が世界に降り立った。世界の先住民<孤立した地人>たちは汚物と死肉に塗れて、お互いを食って生き延びていた。<孤立した地人>は強力な呪術師たちだったが水人の首長が彼らと交渉して人殺しや不潔な生活を止めるよう説得した。説得に応じた<孤立した地人>は連合体に迎え入れられ、腐った死体から解放された「あたらしいくにへの引越し」に応じた。円形の村落が最初に考案されたのはこのときである。かつての呪術師たちは水の反対側、東の扉に配置され平和的儀礼の<神秘の家>を管理した。すべての子どもたちはここで名前を与えられた。地人のクマのクランは戦争儀礼を担う西側の<神秘の家>を管理した。<孤立した地人>は殺人者であることは辞めていたが友好的な同盟者でもなかったために、争いと反目に陥り、水人がふたたび「あたらしいくにへの引越し」を要求した。これによって、すべてのクランの同意なしには宣戦布告ができないようにする政体改革の作業が開始される。しかし外敵侵入に際して軍事的対応策を講じるのに時間がかかりすぎるので、ふたたび「あたらしいくにへの引越し」が必要になる。クランごとに分権化した軍事システムが構築されたが、新しい危機を招いたために改革が要求される。民事と軍事が分離され、4つの民に平和首長が置かれ、その家を村の東端と西端に配置してそこい下級役人を配属させた。、、、、pp.545−546

WDはこのストーリーで二つの点に注目します。ひとつ目は、この説話が恣意的権力の無力化から始まっていることです。殺人常習者の呪術師である<孤立した地人>は新しい同盟の中で中心的役割を与えられて手なづけられています。この説話のパターンはミシシッピ文明の子孫たちの間でよく見られるのだそうです。二つ目は、聖なる知を重んじていたオーセージですが、自らの組織は天から与えられたものとせず、法と知の積み重ねであると考えていた点です。問題が起こるたびにかれらは「あたらしいくにに引っ越し」(=体制を組み直し)たという伝承を彼らは維持しています。p.546

制度的な組織法を自覚的に構成する人間という観念は啓蒙主義の産物であることを欧米人たちは自明視します。とくにモンテスキューの『法の精神』がその体系的理論体系を作ったのだと教えられています。そこから「法治国家」という概念が生まれたというのです。しかし、北アメリカではヨーロッパ人が来る以前から、それは自明のことでした。そして1725年にフランスの探検隊がオーセージとミズーリの代表団をパリに連れ帰りました。それはラオンタンの著作が人気を博していた頃です。「未開」の外交官を囲んで知識人たちとの公的・私的会合が開かれるのが当時の慣わしでしたから、当時パリにいたモンテスキューが参加しなかったとは考えにくいというのが先住民の血を引く研究者の指摘であり、WDもそれを踏襲します。モンテスキューは著作の中で未開人の政府のあり方について論じており、「未開人」から話を聞いていただろうことは間違いないからです。もちろん欧米の研究者たちはこうした意見を荒唐無稽として封印しているとWDは注釈で付け加えています。pp.546-547

カンディアロンクが生きた時代とは

以上の北米の歴史によって、社会進化論のスキームは意味をなしていないことが明らかになると同時に、「国家形成の罠にはまると、脱出できなくなる」という見方が誤りだということが示されました。カホキアの人々は「国家」から脱出し、その子孫たちは国家をもたない社会を作り上げていたのです。pp.547-548

ヨーロッパ人入植者たちが遭遇した社会、そしてカンディアロンクのような先住民思想家が表明した理想は、歴史を超越した「自然人」のものでは決してなく、北米の政治的歴史の産物です。彼らの社会は世襲的権力、啓示宗教、個人の自由、女性の自立といった問題が自覚的な討議の対象となっていた社会であり、全体的な方向性としてはっきりと反権威主義的な歴史を持つ社会でした。p.548

もちろんカンディアロンクの居たモントリオールはミシシッピ文明から遠く離れています。そしてモントリオールがカホキアの影響下にあったと考えている人は今のところいません。それでもWDは、ヨーロッパ文明批判を行った先住民たちが、オルタナティブな政治可能性を認識していたこと、カホキア的なものに対してバリアを張るように社会秩序を設計したいたことは示せるのだというのです。以下、それを追っていきましょう。p.548

16世紀後半から17世紀にかけてイロコイはいくつかの連合体に分裂していました。ケベックを拠点とするウェンダット(ヒューロン)、ニューヨーク州北部のファイブ・ネーション(ホデノショニ、あるいはイロコイ同盟)、オンタリオ州のニュートラル(アッティワンダロンク)とよばれた連邦です。このうちニュートラルは1630−40に飢饉と病気で勢力を失いセネカに吸収されました。ウエンダットも1649年のビーバー戦争で衰弱しました。それはカンディアロンクが生まれた年で、彼の存命中はウェンダットはケベックに向けて北に追われたりして不安定な生活を送っていました。カンディアロンクは連邦の復活に時間を費やし、交戦中のネーションを統合する連合体を作ろうとしていましたが失敗したという政治指導者でした。p.549

イロコイの口承資料が書かれるようになったのは19世紀に入ってからで、残っていたホデノショニ(ファイブ・ネーションズ)のものに限られています。ガヤナシャゴウという叙事詩も数多く残されており、そこから伺えるのは政治制度を人間の意識的な創造物として表現しているところだとしてWDは注目しています。この叙事詩は魔術的要素に満ちており、創世神話の登場人物も出てきますが、社会問題とその解決とともに表現しているのです。それは基本的にはオーセージの社会秩序創設のストーリーと同じです。「くに:カントリー」が混乱と復讐に溢れ、社会秩序が崩壊し、妖術師でもある権力者が人喰いの化け物になります。ピースメーカーが現れ、有力者達を仲間に引き入れ、平和を実現するために称号定め、評議会を設置し、合意形成のルール、弔いの儀礼を定め、女性長老に政策立案における重要な役割を与えるなど活躍し、最後に人喰いの化け物が説得されます。化け物は徐々に異形を癒し人間へと変貌するのです。定められた連合の法は宝物のベルトの中に「語り込まれ」て憲法となります。それを人間に戻ったかつての化け物が保管することとなり(つまり、ピースキーパーとなり)、役目を終えたピースメーカーは地上から姿を消すのです。pp.549-550

化け物と化した妖術師・権力者の名はアドダーホというのですが、アドダーホが恐れられていたのは人肉を食うことと、人に命令を下すことにありました。ホデノショニにとって、命令を下すことは人肉を食べることくらいの暴挙だったのです。そこで、ホデノショニに実際に命令を下す邪悪な存在とは、法律を盾にして命令を下すヨーロッパ人のことであり、そのイメージが19世紀に記録された口承伝説に反映したのだという見方もできますが、WDは妖術師というイメージ自体が人に命令を下して意のままに操る存在を意味していたという見解を披露します。pp.551-553

17世紀には存在していたイロコイは、カホキアの最盛期頃に形成され始めたことが考古学的記録から分かっています。それに先立つAD1100年頃には後のニュートラル(アッティワンダロンク)の地域でトウモロコシが栽培されていました。その後数世紀にわたってトウモロコシ、マメ、カボチャの重要度が増していき、イロコイはそれらを狩猟・漁労・採集の営みと併存させました。1230から1375年までの時期に人々は季節的移動パターンから離脱して、柵で囲った町に定住するようになり、母系クランのロングハウスで暮らすようになりました。町の規模は2000人ほどの大きさです。p.554

ガヤナシャゴワ叙事詩のカニバリズムは単なる空想の産物ではありません。1050年以降、戦争や戦争捕虜の拷問、儀式的供犠が散発しています。なんらかの政治的対立があったともされています。しかし、政治的妥協は成立したようで人口が増加した後に15C頃安定します。pp.554-555

12世紀から14世紀にかけて、ウェンダット連邦もホデノショニもミシシッピ人と交易していたという証拠はありませんが、ニュートラル(アッティワンダロンク)は違いました。AD.1300にはアッティワンダロンクの住むオンタリオ州はミシシッピの影響下にありました。カホキアからの移住があった可能性も無くはありません。ともかくもアッティワンダロンクはミシシッピとの交易を独占してそれを他地域への交易に繋いでいました。そして16世紀にはミシシッピの影響がさらに強まり、宗教関係の物品や儀式用の装飾品、チャンキー・ストーンなどが増えています(ミシシッピ化と呼ばれています)。アッティワンダロンクの人口はライバルを凌駕し、首都オウノティサストンは北東部最大の集落の一つでした。イエズス会士たちはアッティワンダロンクの性格が他の地域と根本的に異なると口を揃えて報告しています。pp.555-556

1627年、アッティワンダロンクはツォーハリセンという武将に支配されていました。イロコイ社会で最高の権威を持つ連邦評議会ですら、彼の留守中には重要な決定を下すことができず、王にきわめて近い存在でした。オーラルヒストリーによればツォーハリセンは秘境的な知に通じ、多くの戦争を行い、多くの妻を得ました。娘の一人へ地位を継承させるにあたって混乱が起き、継承予定者は殺され、激怒したツォーハリセンは下手人の家系を虐殺して消滅させ、結果として継承可能な人間も殺してしまい、王朝を残すことなく死んでしまいます。どこまで信用できる話とも思えませんが、話の大枠は現実を反映しているだろうとWDはいうのです。つまり、秘教的な知のあり方と民主主義的制度との緊張関係があったということ、序列のない母系クランによって家系が組織されているイロコイのような社会では有力者が王朝を築こうとするときに困難が生じるのです。具体的なことは分からないにせよ、ツォーハリセンという戦績を積んだ人間が王朝を築こうとして失敗したことはほぼ確実だとWDはしています。pp.556-557

ラオンタンがカナダのフランス軍に従軍して、カナダ総督の夕食会の席でカンディアロンクの政治理論を聞いていた時期(1690年代)には、アッティアワンダロンク(ニュートラル)はセネカに吸収されて消滅していました。しかしカンディアロンクにとってツォーハリセンの一件は身近な出来事だったでしょう。部族の長老たちにとっては子供の頃の鮮明な記憶だったでしょうし、それは語り継がれていた筈です。ファイブ・ネーションのセネカに吸収されていたアッティアワンダロンクの有力称号継承者の女性も、要塞に居城を構えてフランス軍に抵抗していました。1687年にはルイ14世がドノンヴィル総督を送り込んで先住民を追い払うよう命じ、総督は和平交渉を装って先住民たちの代表団を招き入れて、騙し討ちで捕えて奴隷としてフランスに送っています。そしてファイブ・ネーション(ホデノショニ、イロコイ同盟)を侵略しました。前述のアッティアワンダロンクの称号継承者もしくはその後継者は和平交渉の誘いに乗らず、難を逃れてイロコイ同盟の最高位の役職者として活躍します。女性たちを集めて軍隊を作ってフランス軍を撃退し、フランス軍は生き残っていた奴隷捕虜(200人のうちの十数人)の返還に応じることになります。カンディアロンクが生きた時代とは実に殺伐とした状況でした。pp.557-558

ツォーハリセンの事例が示すように、部族共和政に移行した先住民の社会においても政治的問題が決定的に解決されることはありませんでした。カホキア崩壊以降は、全体として権力者を避け、権力者が戻ってこないように慎重に権力を分配する政体組織に移行はしていましたが、権力者が戻ってくる可能性は常に潜んでいました。野心的な男性(と女性)は機会さえ許せば権力を手に入れようとしましたし、それを許すパラダイムは人々の中に残っていました。p.559

「先住民によるヨーロッパ文明批判」の背後にあるのは、こうした北米社会の歴史なのです。先住民たちが個人の自由をとりわけ重視していたことも、こうした背景から出てきたのです。そして、その自由の思想はヨーロッパ啓蒙思想にインパクトを与え、ひいては世界に影響を及ぼし、我々の政治的感性を育みました。今日、人間の自由の原則に反対を宣言することはあり得なくなりました。その意味でウェンダットは議論でヨーロッパに勝ったと言えるのでしょう。p.559

『万物の黎明』読書ノート その0

『万物の黎明』読書ノート その1

『万物の黎明』読書ノート その2

『万物の黎明』読書ノート その3

『万物の黎明』読書ノート その4

『万物の黎明』読書ノート その5

『万物の黎明』読書ノート その6

『万物の黎明』読書ノート その7

『万物の黎明』読書ノート その8

『万物の黎明』読書ノート その9

『万物の黎明』読書ノート その10

『万物の黎明』読書ノート その11

『万物の黎明』読書ノート その12