四国歩き遍路の記憶#026 24日目 2006.3.18 内子町

こんにちは。

四国遍路の整理に挑戦中 とっつーです。

今日は朝から何回もクシャミをしています。

家からは出ていないんですけどねぇ……

2006/3/18(土)の概要

天気:雨 10.9℃/4.0℃

札所:-

移動:徒歩 7km

宿泊:お遍路無料宿(善根宿)

起床:7:30 就寝:21:00

支出:3791円 収入:100円

内子町を観光しただけの日。

連泊せずに 7km進んだのは意地かな。

歩き仲間が元気でホッとする

3/16に明石寺で再会した2人組の歩き遍路さんは、兄妹に見えるのですが、歩き中に意気投合しただけの赤の他人同士です。

前日、女性が体調不良で病院に行ったと聞いて心配していたのですが、起きると回復したという連絡が来ていて一安心しました。

お遍路さんの朝は早い

開館時間を考えて9:30にチェックアウトしたところ…

フロントで「寝過ごしているのでないかと心配していたんですよ。9:30になっても現れなかったら様子を見に行こうと思っていました。」と言われる。

宿の方が気を揉んでくださるほど、お遍路さんの朝は早いものなのです。

お寺の納経時間が 7:00~17:00 な上に、日没後に歩くのは危険なので朝型になるしかないのですが…夜型人間にはキツイところです。

この納経時間、2006年当時は一律で 7:00~17:00でしたが、山深い場所の中には短くする所も出てきています。2024年4月1日からは 8:00~17:00になるようです。

宗教施設に休日はないとは言え、シフト制を取れないお寺もあるだろうのに1日10時間を365日というほうが異様ですよね…(8-17時でも1日9時間、昼休み無しだけど。)

内子町 = 鏝絵!

伝統的建造物群保存地区の内子町。木蝋で栄えた内子町。でも、私にとっては鏝絵の町 ♪

漆喰で立体的な装飾を施す鏝絵(こてえ)は、江戸時代に芸術の域に達した技術で、古い建物にはチラホラと残されています。それが多く残っている町の1つが内子町です。

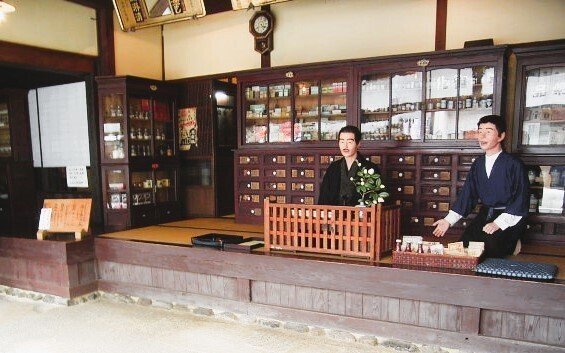

内子町:内子座やら 木蠟資料館やら

観光も忘れずに。内子座、商いと暮らしの博物館、木蠟資料館、高橋邸……と覗いて歩きます。

なかなかの音量なのでウロウロしにくい

ビール王のお宅です

内子座は、大正5年(1916年)に建てられた芝居小屋。老朽化で取壊しも検討されましたが、町並保存地区への指定を機に保存の機運が高まり、昭和60年(1985年)10月に劇場として再出発しています。

内子座以外でもこっそりお世話になりました

木蠟資料館(上芳我邸)は、木蝋製造の中心となった上芳我邸を使った資料館です。木蝋とは、ウルシ科の植物(特にハゼ)の実の油で作る蝋のこと。

建物は重文指定もされています。

右に写っているのが木蝋の原料:ハゼノキです

建築学の教授が先客でした。レクチャー受けました。

内子町は どこもかしこも芳我(はが)さんばかり。それなりに人数が多い町で、どうやって世帯を区別するのか? 気になります。

下芳我邸はお蕎麦屋さん。上芳我邸は資料館。これ以外にも、本芳我/中芳我/芳我 の表札の家が多い。さらに言うと、表札は違うものの芳我家の紋らしいものが入った瓦の家も多い。内子町は芳我一族の町だと感じる。

……(中略)……

受付の人に芳我家について聞いてみる。瓦に入っている紋は輪にかたばみだという。特注品らしい。地元の人達は、苗字ではなく各分家の長の名で呼び分けているそう。長が英太郎なら「英芳我さん」。

移動経路

ほとんど移動してなぁぁい…

あははははは (;'∀')

宿:お遍路無料宿(善根宿)

少しでも進もうと 7km 前進して、遍路無料宿という善根宿へ。

かつては農産物の直売所だったらしき建物です。電気が点き、鍵もかかったので、ここに一泊することにします。

現在の遍路地図には載っていないので、もうやっていないようです。

タイムリミットが近づく

サークル行事のため、3/23中には東京に帰り着かねばなりません。帰りのアシは松山まで出てから考えればいっか。と先送りして眠りにつきました。

★各図の出典★

図1〜図3はネットから図を借用し作成しています。

※1: 「四国遍路」 基本情報|日本遺産ポータルサイト の 詳細(PDF)を加工して作成

※2: 歩き遍路のための「四国遍路」巡礼マップ | 聖地巡礼 四国遍路 | 回遊型巡礼路と独自の巡礼文化 の 一括ダウンロード(PDF)を加工して作成

日記の原文

note記事を利用して手書き日記のデータ化もしているのですが、私的なものをフルオープンもどうかと思い、原文は有料化という鍵をかけています。

自分にしか分からない書き方の部分は、補足を付けてあります。

今日の日記は、建築用語ばかり補足説明している……

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?