地域活動を学ぶ連続講座@吹田 第2回「今、居場所が必要なワケ」

◾️今回の概要

大阪府吹田市立市民公益活動センター愛称「ラコルタ」が開講している連続講座『eNカレッジすいた』の第2回(9月21日)に参加してきました。

今回のテーマは、「今、居場所が必要なワケ」。

コミュニティ・サポートセンター神戸(CS神戸)事務局長の飛田敦子さんが、

・居場所が必要となっている現代の社会状況

・居場所づくりの事例

・居場所を作る上での留意点

を説明してくださいました。

データや具体例を豊富に挙げていただいたので内容濃く納得感の伴う勉強ができました。さらにお話が上手で(ご本人もお話が好きで、とおっしゃっていました)、あっという間の2時間でした。

ご説明の中で私が初めて知ったポイントを書いてみました。(ほぼ全部ですが)

よろしければ、お付き合いください。

CS神戸は、ラコルタと同様にコミュニティーを作る取り組みをサポート等をしている認定NPO法人です。

『eNカレッジすいた』とラコルタについてはこちらに↓

◾️居場所が必要となっている現代の社会状況

a. 居場所とは

1. (開所時間内であれば)いつでも立ち寄れて、 いつでも帰ることができる

2. 誰もが利用できる

3. 時間を自由に過ごすことができる

4. 経験や能力を生かすことができる

5. (自分が認められ)自分の存在を認識できる

https://www.sawayakazaidan.or.jp/CMS2/wp-content/uploads/2022/09/ibasho-guidebook_202202_v2.pdf

4の「経験や能力を生かすことができる」が、私には「刺さり」ました。

おそらく、5の「自分の存在を認識できる」にもつながります。

講師の飛田さんは、4ができると「良い循環が生まれる」と話されていました。

上記ガイドブックには、1〜5の条件が揃うと、

「人と人とのつながりが生まれ、助け合う関係に発展する(お互い様の気持ちで、互いの困りごとを自分ごとに感じ、助け合いが始まります)」

…と書かれていました。

→今回の最重要ポイントだと私は思っています!

b. 居場所が注目される社会的背景

①家族の変化:1世帯あたりの人数、最も多いのは一人、33%

2022(令和4)年6月2日現在における全国の世帯総数は 5431 万世帯となっている。

世帯構造をみると、

・「単独世帯」が 1785 万 2 千世帯(全世帯の 32.9%)で最も多く、

・次いで「夫婦と未婚の子のみの世帯」が 1402 万 2 千世帯(同 25.8%)、

・「夫婦のみの世 帯」が 1333 万世帯(同 24.5%)となっている。

世帯類型をみると、

・「高齢者世帯」は 1693 万 1 千世帯(全世帯の 31.2%)となってい る。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/02.pdf

1960年のひとり世帯は16.5%、最も多いのは5人以上で41.9%だったらしい。

家に帰ると誰もいないという世帯が約1/3もあるのが現在の状況!

さらに、

65 歳以上の者のいる世帯のうち、高齢者世帯の世帯構造をみると、

・「単独世帯」が 873 万世帯(高齢者世帯の 51.6%)

・「夫婦のみの世帯」が 756 万 2 千世帯(同 44.7%)

単独世帯をみると、

・男は 35.9%、女は 64.1%となっている。

性別に年齢構成をみると、

・男は「70~74 歳」が 28.7%、

・女は「85 歳以上」が 24.1%で 最も多くなっている。

中でも、高齢女性のひとり暮らしがかなり多いということです。

→そうなのか。わかっていなかった!

②地域コミュニティの変化:近所でつながりのある人数も減少傾向

2006年 2015年

挨拶程度の付き合いの人 8.57 → 6.72 (人)

日常的に立ち話をする程度の人 3.80 → 2.94

生活面で協力しあっている人 1.04 → 0.90

「挨拶程度の最小限のつきあいの人」の人数では「10 人以上」が 28.2%と最も多く、次いで「0 人」が 19.6%、「5 人」が 17.5%で、平均は 6.7 人

「日常的に立ち話をする程度のつきあいの人」の人数では「0 人」が 38.5%と最も多く、次いで「5 人」が 13.6%、「3 人」が 12.0%で、平均は 2.9 人

「互いに相談したり日用品の貸し借りをするなど、生活面で協力 しあっている人」の人数では「0 人」が 65.6%と最も多く、次いで「1 人」が 12.3%、「2 人」が 10.5%で、平均は 0.9 人

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1167177&contentNo=1

厚生労働省「人口減少社会に関する意識調査」(2015年)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/002_1.pdf

→これは自分の感覚とも一致します!

挨拶する関係の方はいらっしゃるのですが、立ち話まではなかなか進みません。

まして、生活面での助け合いをする関係の方はなし。

でも、そういう関係の方がまわりにおられたら、心強いと思います。

③人口構成の変化:2025年には65歳以上が全人口の30%,75歳以上が18%に

①の状況と合わせると、高齢の一人暮らし世帯はさらに増えると見込まれます。

また、生産年齢時人口の減少と合わせると、公共サービスがカバーできる範囲も縮小するはず。→助け合いの重要性も高まるでしょう!

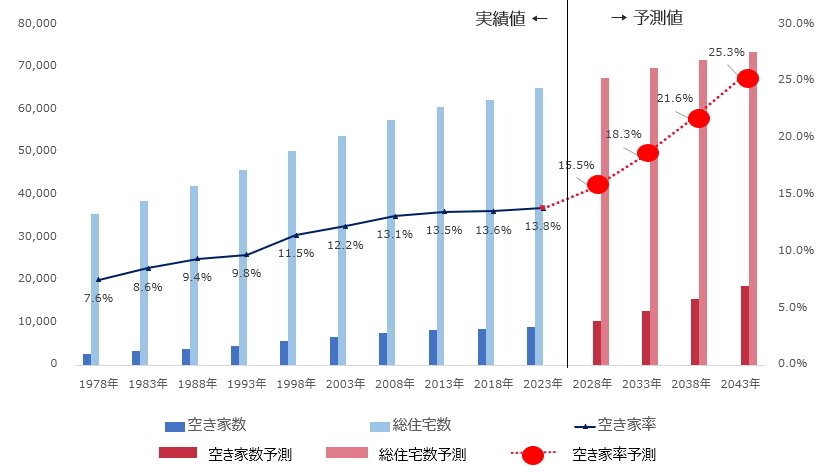

④空家の増加:2023年8軒に1軒→2033年3〜4軒に1軒。居場所設置場所の候補

大和ハウス工業株式会社「最新の空き家の現状と今後の見通し」(公開日:2024/07/31) https://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/scolumn/sclm513.htmlより

活用せずに空き家が散在する状況とするか、活用するかで大きな違いが出てくる。→居場所としての活用の可能性もある!

⑤Co・シェア文化の盛り上がり:共有することへの抵抗感が低くなっている

コワーキングオフィス・シェアキッチン・シェアハウスなどが普及

コワーキングスペース施設数

全国の施設数は、2019年6月の799施設から2021年12月の2042施設へと急増したが、2022年に入ると、6月に2087施設、12月に2129施設と、その増加数は低下し、年間増加率は4.3%となった。

「調査研究レポート(第6回)「日本のコワーキングスペースの拡大」(2022年12月版)

2023年3月10日公開

https://imp.or.jp/2023/03/10/report-6/より

例えば、コワーキングスペース施設は、地域差は大きいし、増加のペースは落ち着いたが、全国的にはかなりの数になっている。

→場を共有して出会うという文化が生まれ育つ傾向がある。これは「居場所」との親和性があり、確かに居場所が広がる可能性を感じさせる!

⑥ コロナ禍による対面交流の制限:孤立の危険性が明白に

・認知症状の悪化

・産後うつの増加

・不登校児の増加

◉CS神戸による地域ニーズ調査の結果、トップはほぼどのカテゴリの人も「居場所・交流」

https://www.cskobe.com/uploads/chiikichosa2023.pdfより

回答者のカテゴリによって、例えば高齢者は「移動・外出・送迎」が2位に、外国人は「言語関係」が1位になるなど、特徴があるものの、「居場所・交流」へのニーズは高い。

また、「居場所・交流」と他のニーズを組み合わせてプログラムを設計する、例えば高齢者向けの居場所には「送迎」をつけて「ICT教室」の勉強会で他世代と「交流」をできるようにする、ことが考えられる。

→地域にどのような人が多いのか、その人たちのニーズは何なのかの把握が必要!

◾️事例紹介

居場所を「場」で分類すると次の4つに分けられる。それぞれメリットと留意点がある。また、常設・賃貸物件型に挑戦するのは、コミュニティーができ活動が充実してからにするべき。

0. 公園・ラジオ体操型

・公園管理者への申請だけで可能

・経済活動はほぼできない

1. 住み開き型/持ち物件型

・家族の理解が必要

・入りやすさの工夫がいる

・ご近所との良好な関係を作る

2. 施設時間借り型

・予約や抽選など場所の確保に制限

・開催日を固定しづらい=随時周知が必要

・貸主との良好な関係を作る

3. 常設・賃貸物件型

・固定費を捻出する必要

・そのため場所を最大限に活用する

・新しい人が来る工夫をして人のボリューム高める

◉この他の場の可能性を探す試みの例もある →なるほど!

・空きガレージ

・銭湯の脱衣所(空き時間の利用)

・薬局のコミュニティスペース(地域の課題解決を促す厚労省の方針)

・社員食堂(地域貢献・社員教育)

・お寺(宗教とは無関係と明示)

★ 全般的な運営上のポイント

・支え手と支えられ手を固定しない(人もお金も固定しない)

→とても魅力的なアイデア!

・メンバー構成を多様にする(同質集団よりも強い組織になる)

→やはりそうですか!

・小商いの要素を入れる(人の層が一気に広がる)

→実感はありませんが、想像は少しできます。見学で確かめたいです!

実際の講義では、ご経験をもとにそれぞれの話の肉付けをしてくださったり、ミニワーク(「こんな居場所を作ってみたい/こんな居場所に行ってみたい」を紙に書いてから小グループで交流)をしてくださったり、また、ラコルタの職員の方が吹田市の状況をまとめて報告してくださったりと、充実した内容でした。

次回は、見学会。3つの見学先に分かれて実際の様子を見せていただきます。

楽しみです。

いいなと思ったら応援しよう!