この時確かに、3000年前の人々の息吹を感じたんだ。

始まりは、下の記事でも紹介したケータイ小説。

中高生の時に読んだ、古代エジプトが舞台のお話。

雄大な自然や当時の生活を細やかに、鮮やかに描いたそれにどっぷりハマったと同時に、わたしは古代エジプト自体にも興味を持つようになったのだった。

そんな中知った、「古代エジプト展」という魅力的でしかない展覧会の開催。

日本にいながら古代エジプトの発掘物を実際に見ることができるなんて、これはもう行くしかない。

3000年という遥かな時を超えて遺った古代エジプトの痕跡を見られることにわくわくドキドキしつつ、わたしは会場へ向かった。

***

展示物を見て回る中で、まず感じたこと。

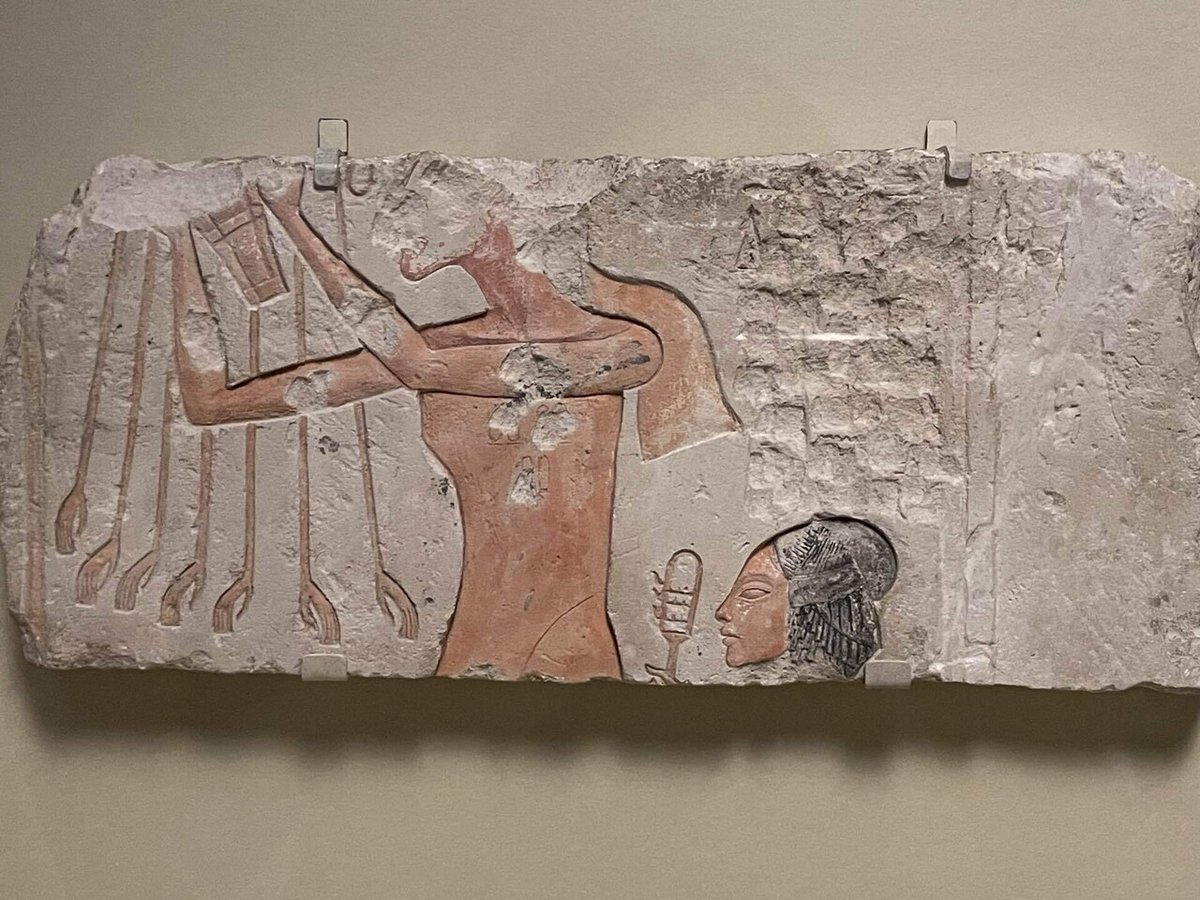

それは、どれを取っても精巧で色彩豊かであるということだ。

たとえば、ミイラを包んでいたというこちらの布。

布にこれほど細やかな絵を描いて色をつけた当時の人の技術に脱帽すると同時に、3000年前の物とは思えないほど色がしっかりと残っていることに驚きを隠せなかった。

また、茶褐色の物が多く展示される中に混ざって時折見られる青緑色の物たちが目を引く。

上の首飾りからも見て取れるけれど、古代エジプトの人々はおしゃれに強いこだわりを持っていたようだ。

髪型やメイク、装飾品に凝っていたことが窺えるものが多数展示されていて、とても興味深かった。

化粧箱ひとつ取っても繊細な彫刻が施されている。

娘の細かく編み込まれた髪型にびっくり。

そして、もうひとつ強く感じたこと。

それは、死生観が非常に奥深いものであるということだ。

古代エジプトの人々は、死後の世界においても生前と同じような生活を送ると考えていて、亡くなった人があの世で食べる物に困ったり退屈な思いをしないようにするために、様々な面で配慮していた様子が随所から見て取れた。

また、亡くなった人への深い思いが見て取れるものの一つがミイラや棺だ。

これらの物たちに、わたしは古代エジプトの人々の故人に対する深い愛を見た。

3000年という、気が遠くなるような時を超えてもなお遺る愛。

言葉にすると途端に薄くなってしまう気がするようなそれを前に、ただただ圧倒されるばかりだった。

***

これまで、教科書やテレビの映像でしか触れることがなかった古代という時代。

あまりに遥か昔のことで、まるでおとぎ話やファンタジーの世界のように感じてしまうことさえあった。

けれど、この展覧会に行ったことで、古代エジプトという時代は間違いなく存在していて、その時を生きた人々が確実にいたのだということをしっかりと体感することができた。

“行って良かった。なんならもう一度行きたい。”

この一言に尽きる展覧会だった。