[Vol.3]サステナビリティトランジションのためのデザインのはじまり

こんにちは。東京科学大学 大橋研究室 トランジションデザイン研究会です。前回の記事では持続可能な社会への移行を目的とする、サステナブルトランジション研究の広がりについて解説しました。

今回はサステナビリティトランジションを目的とするデザインの分野がどのようにはじまり、変遷していったのかについてご紹介します。本記事は2019年に発表されたイディル・ガズィウルソイ (İdil Gaziulusoy)、エルドアン・エズテキン・エリフ (Erdoğan Öztekin Elif) の「Design for Sustainability Transitions: Origins, Attitudes and Future Directions」の内容を元に、メンバーでディスカッションを行い、執筆しました。

ディスカッションした論文について

今回輪読をした「Design for Sustainability Transitions: Origins, Attitudes and Future Directions」はサステナビリティトランジションのためのデザイン(Design for Sustainability Transition: DfST) 分野における起源、発展、現状について体系的に分析したレビュー論文です。主に以下のような項目について述べています:

DfSTを取り巻く主要な研究の時系列

DfSTに至るまでに提唱された理論や潮流の変遷

それぞれの研究者のスタンスの違い

それぞれの研究者のサステナビリティの定義

様々なDfSTの方法論について

本記事ではDfSTの起源と変遷を取り上げ、次の記事で関連する研究者のスタンスの違いについてご紹介します。

サステナブルトランジションのためのデザインが生まれた背景と理論的な変遷

持続可能な社会への移行(トランジション)を促進するためのデザイン手法の研究はどのような背景で誕生し、今に至るのでしょうか?

サステナブルトランジションデザインの源流/起源

サステナブルトランジションデザインの起源は、1990年にハン・ブレゼット (Han Brezet) が行ったエコデザインに関する研究にさかのぼると考えられています。ブレゼットはプロダクトをデザインする際にエコの観点を取り入れ、製品設計だけでなく、製品改良や再設計、さらにはプロダクトを取り巻く社会技術システム(製品が使用される社会的・技術的な環境全体)の革新まで視野に入れるべきだと主張しました。ここから、プロダクトのレベルを超えて、サービス、システムを包括的にデザインするアプローチが議論されるようになりました。

プロダクトからサービス、そしてシステムレベルへ。この考え方を理解するために、「自転車」を例に取ってみましょう。「自転車」というプロダクトがあったとき、プロダクトのスケールでは乗りやすさやかっこよさなどを考えて設計しますが、これを1段階拡張してサービスのレイヤーで捉えると、シェアバイクとして使う場合、どこでどのように借りるのかなどの体験が検討の対象となります。さらにもう一段システムのスケールに拡張すると、その自転車に使われる材料の調達、工場の製造ライン、廃棄方法も視野に入れ、さらにその自転車が走るであろう都市のデザインや渋滞問題、起こりうる事故までも考慮する必要があります。社会が複雑化するにつれて、そして環境への意識の高まりから、プロダクトそのものだけでなく、それらを取り巻くより広い概念まで考えて「デザイン」すべきだ、という考え方が90年代から台頭してきました。

90年代にブレゼットがエコデザインを提唱した背景を推察すると、1970年代ごろから徐々に高まってきた環境意識が影響していると考えられます。この時代、公害問題が社会全体で大きく取り上げられるようになり、環境保護への関心が急速に高まったことやヒッピー運動や環境活動家たちの活動、そしてレイチェル・カーソン (Rachel Carson) の著書「沈黙の春」がブームとなったことなどが、この意識の高まりを象徴しています。1971年には、ヴィクター・パパネック (Victor Papanek) が「Design for the Real World」(邦題:「生きのびるためのデザイン」)を発表し、デザイナーが社会や環境に与えうる影響に対して責任を持ち、考慮しながらデザインすることの重要性を説きました。さらに、1985年にはオーストリアで気候変動に関する科学的知見を整理するための国際会議(ヴィラッハ会議)が開催されました。これらの出来事や社会的な動きが、環境問題が単に一つの製品や産業だけの問題ではなく、社会全体のシステムに関わる問題であるという認識を広め、より包括的なアプローチが必要だとする考えが生まれたと推察できます。

デザイン for サステナビリティ(DfS)の台頭

次なる転機として考えられているのが2008年に開催されたChanging the Change Conferenceです。本カンファレンスではサステナビリティ(持続可能性)がデザイン分野全体の中心的な目標になるという共通認識が生まれ、「サステナビリティのためのデザイン(Design for Sustainability: DfS)」と呼ばれる新しい概念が誕生しました。エコや環境からさらに拡張し、2000年代以降はサスティナビリティへの関心が世界的に高まり、デザイン分野でも取り上げられるようになりました。

トランジションデザインの誕生

プロダクトからシステムへ拡張する動きは徐々に伝播していき、影響を受けた研究が2010年代以降、次々に発表されるようになりました。2010年から2012年にかけて、イディル・ガズィウルソイ (İdil Gaziulusoy) 、ペーテル・ヨーア (Peter Joore)、ファブリツィオ・ケスキン (Fabrizio Ceschin) の3人の研究者が、それぞれの博士論文でサスティナビリティとデザインの関係を探求し、Design for Sustainability Transition (DfST)の理論的基盤を築きました。ガズィウルソイは持続可能性科学(持続可能なシステムの科学的研究)を重視し、ヨーアは新製品が社会変革に与える影響を研究しました。ケスキンはSustainable Product Service System (SPSS) を通じて、社会の枠組みを変える重要性を訴えました。これらはプロフェッショナルとしてのデザイナーの領域を大きく拡張したものです。同じ頃、ギデオン・コソフ (Gideon Kossoff) はサスティナビリティを日常生活に組み込むホリスティックデザイン(全体的なアプローチ)を提案し、定性的な視点を採用しました。

そして2015年、テリー・アーウィン (Terry Irwin) 、ギデオン・コソフ (Gideon Kossoff) 、キャメロン・トンキンワイズ (Cameron Tonkinwise) らが21世紀の厄介な問題 (wicked problem) に対処する、システムレベルの変革を目指すデザイン方法論およびデザイン教育のフレームワークとして「トランジションデザイン (Transition Design) 」を発表しました。アメリカのカーネギーメロン大学 デザイン学部にはトランジションデザインのコースが設立され、デザイン分野の学術ジャーナルにトランジションデザインの特集号が組まれるなど、注目が集まるようになりました。

多分野融合の学問へ

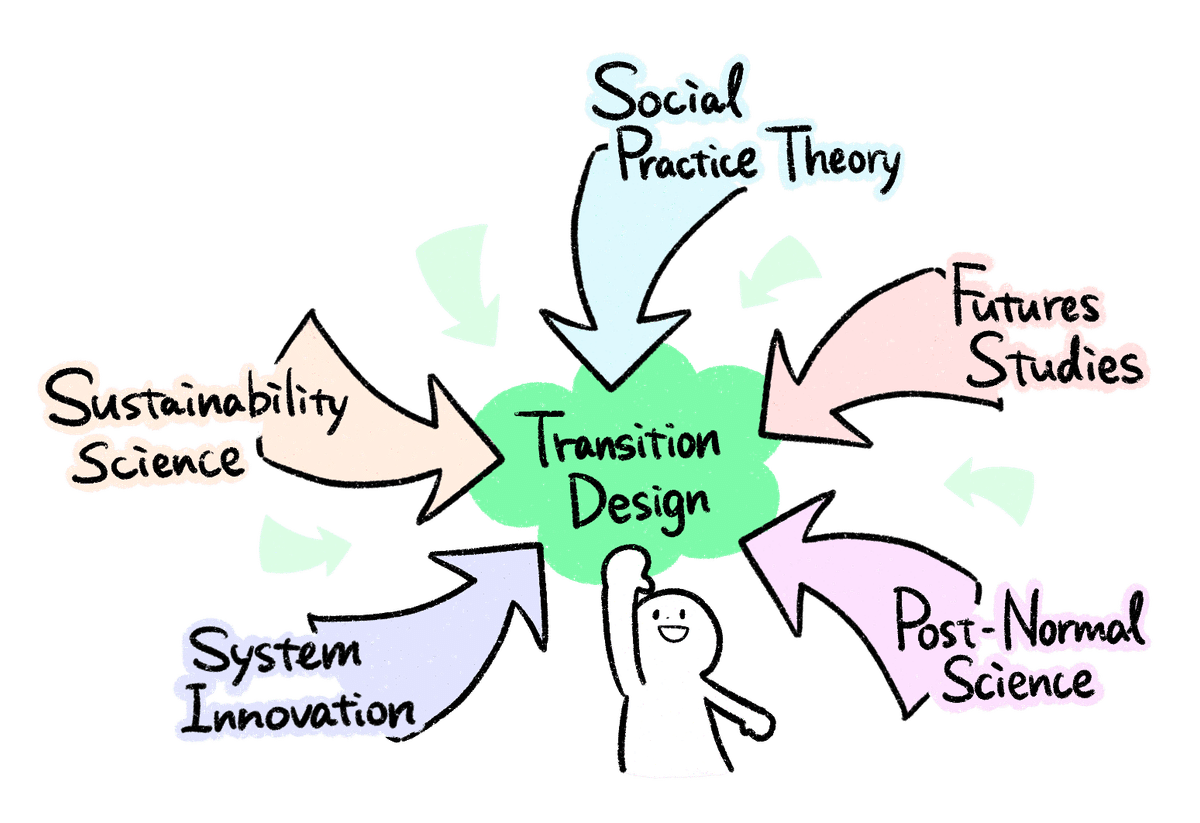

現在、DfSTは多くの学問分野の知見を取り入れた融合的な領域として発展しています。サステナビリティ・サイエンス、システム・イノベーション、社会技術的移行理論、社会的実践理論、複雑適応システム理論、プロダクト・サービス・システム、未来学、戦略的ニッチ・マネジメント、ニーズ理論、社会心理学、先住民の知識、オルタナティブ・エコノミーの理論など、数多くの学術的理論を融合させた分野として、徐々に確立され、現在も進化を続けています。

このように、サステナビリティトランジションのためのデザインは1990年代を発端に、様々な研究者や実践者の貢献によって発展してきました。今後は、より実践的な研究や統一的な理論的枠組みが求められている領域なのです。

最後に

今回は持続可能な社会への移行を目指すトランジションデザインの変遷をご紹介しました。ご紹介したように、この分野は非常に学際的であり、今日の厄介な問題に対してアプローチする方法論として様々なバックグラウンドを持った研究者が現在進行形で取り組んでいます。私たち大橋研究室でも理論と実践を行き来しながらより持続可能な社会への変革に向けたトランジションの研究を進めています。本研究会のnoteを通じてより多くの方がトランジションデザインに興味をもっていただければ嬉しいです。

著者

著者:藤崎 真生子

編集:木許宏美

図解・イラスト:柳瀬梨紗子

東京科学大学 環境・社会理工学院 大橋研究室

ohashi-research-group.com