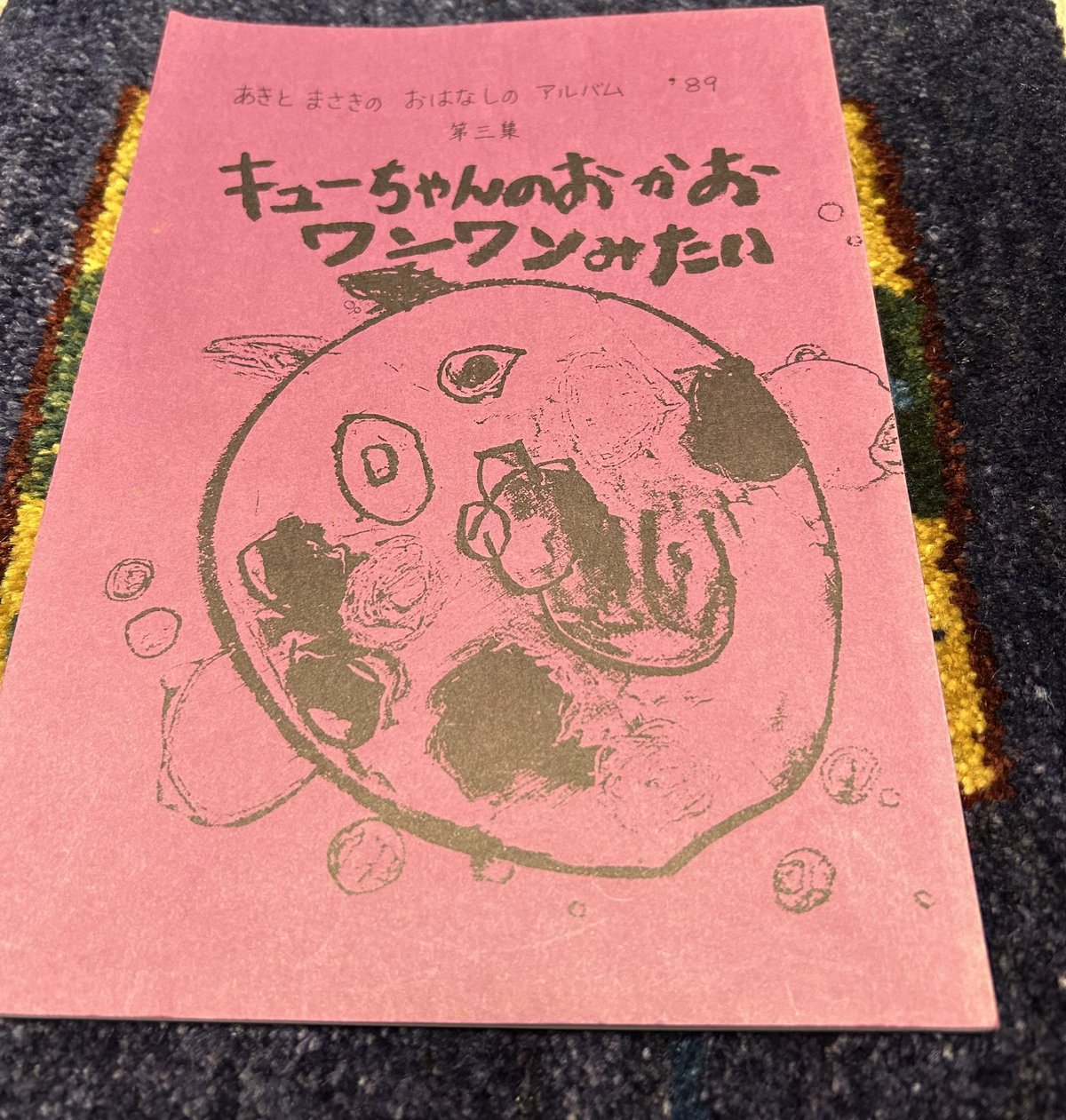

連載13 第三集 エッセイ編 『キューちゃんのおかお わんわんみたい』あきとまさきのおはなしのアルバム '89

【表紙の写真】

〔説明 紫色の紙です。動物の顔と小さな胴体がついています。耳(角?)は左が黒、右は白です。動物の周りにシャボン玉のような泡がふわふわと浮いています〕

『自立』 内側からあふれる生き生きしたもの 広沢里枝子

私は、進行性の網膜の病気で、弱視が小学生の頃から少しずつ進み、現在は、ほとんど見えません。

「自立」と言う時、それは、「他人の手を借りずに(迷惑をかけずに)、自分のことが何でも(経済力も含めて)自分でできること」というように、一般に考えられがちです。そして、その基準は、障害者が地域の学校に入学しようとする時、就職しようとする時、結婚しようとする時、その生活の中で、障害者を自立していない者、他の人達の自立の邪魔になる者として切り捨てる、恐ろしい矛先となって、私達の前に立ちはだかるものとなることを身の回りに体験して来ました。

たとえば、今でも私は、障害者の自立ということで質問を受ける時、そのほとんどは、料理や洗濯は自分でできるのか、などという点に集中しています。それは、多くの重い障害者が、「だからあの人は結婚の資格がない」と思われてしまう基準と、全く同じなのです。しかし、私にしても、初めからできたことなど何もなく、ただ、夫と暮らしたいと思い、子供達を私の手で育てたいと願う中で、お互いに工夫が生まれ、幼い子供を含めて、家族や心ある人々に助けられながら、少しずつできる面が増えていったにすぎません。

当人の意志や願いを無視して、能力で人間の価値を問う見方は、どんなに努力しても、どこかで人の手を借りなければ生活できない障害者にとって、重い重い足かせです。私の場合も、弱視だということが初めてわかった時、当時の担任教師は、熱心な気持ちからとは思いますが、私の劣っている点を次々挙げて、盲学校行きを強く勧めました。

その頃から、幼かった私の心の中にも、見えない、できないと言ったらいけない。迷惑をかけてはいけない。みんなから遅れたらおしまいだ。そうすれば、家族とも友達とも一緒にいられなくなってしまう、という恐怖心が、宿ってしまった気がしてなりません。私は、早くから自分が将来失明することを知っていながら、こんな価値観にたってしか、盲目の人生を想像できなかったために、将来の自分に価値をみいだすことができず、思春期には、枕の下に、ナイフを忍ばせていたような時期もありました。

しかし、自立とは、そんなものなのでしょうか。障害児のおかあさん方の体験をもとにした、「しょうちゃんの青空」というひとり芝居の中で、どんなに訓練しても椅子からどすんどすんと落ちてしまう、しょうちゃんが、初めて幼稚園に仮入園できた時に、目を輝かせ、お友達と一緒に小さな椅子に、ちょこんと座った場面を思い出します。自立とは、本来そういうふうに、内側から湧き上がって来るもので、私達は、人間としてそこにどう共感し、それをどう実現していくかが、大切なのだと思います。

現在私は、主婦として、夫と、三才と四才になる二人の男の子と、盲導犬のキュリーと共に暮らしています。他の健常なおかあさんと、同じようにやらなければということにだけ目標をおいてしまうと、やはりあせってしまって、うまく行きません。ただ、できるだけ、子供達の言葉に耳をすましていて、私を求めている時には受け入れて、自分でやろうとしている時には、道をあけてやれるよう、気をつけています。子育ての中でぶつかる自立についても、親のもっている基準や、皆と同じようにという基準を押しつけるのではなく、もっと子供の内からあふれる生き生きとしたものにしたいと願ってきました。

けれども、うまくいかないこともあります。いつだったか、私が部屋で何かを落とした時に、いつもだったら子犬のように跳んで来て、すぐに拾ってくれる子供が、「おかあさん、自分のことは、自分でやりなさい」と言い返してきて、驚いたことがありました。よくよく考えてみたら、それは何日か前に、私が子供に言った言葉だったのでした。その言葉でつきはなされた子供は、同じ言葉で、私をつきはなすことを覚えたのでしょう。子供自身がやりたがるチャンスを待って、生かしてやれればよかったのにと反省しました。

それから、「迷惑をかけてはいけません」という叱り方も、してしまった後で、はっとすることがあります。迷惑を恐れる心は、自然な助け合いの心を弱めてしまいます。そして、迷惑を恐れるよりは、思いやりの心を、思いやりの心を持てとせかすよりは、主体性を育てることができたらと思っています。

それともうひとつ、気をつけなければならないと考えているのは、子供達に、私に対する責任を課さないということです。夫との関係もそうなのですが、特に幼い時期というのは、自由に、安心して育つべきだと思うのです。子供達が進んで手伝ってくれる時は、もちろん喜んで受けとりますし、家事は、一緒に楽しめることも増えてきましたが、いやな時は、いやと言える自由、家族達が言える自由を持ってもらいたいのです。そのために、私も、できることは、自分でやりますし、盲導犬を持ったり、音声ワープロを習ったのも、そういう理由からでした。

特に盲導犬を持つためには、訓練のため、一か月間、入所しなければなりません。その時も、当時十か月だった、長男を置いていかなければならないことに私がためらっていると、夫は、子供を姑たちに頼み、準備万端整えて、私を送り出してくれました。夫や家族達の励ましに支えられて、やりとげることができたのです。

盲導犬のキュリーが来て四年、すっかり家族の一員として溶けこみ、次男などは、「キューちゃんのおかお、ワンワンみたい」などと、鼻をくっつけるようにして、話し合ったりしています。キュリーのおかげで、幼稚園の送り迎え、園の行事、子ども劇場の例会などへも、自由に参加できますし、キュリーと一緒だと、子どもたちも私に頼りきって、楽しそうに歩いています。自分の限界を子供達の限界にしたくないという願いが、ひとつ実現できました。

けれども子供達は、私の生きた狭い枠を越えて、ここから、もっと成長していくでしょう。私自身が、人との共感を大切にして成長していかないのなら、子供達の気持ちも、じきにわからなくなってしまうと思います。子供達と共感し続けようとすることで、人生が、二倍にも三倍にも広がる生き方ができたらと、希望を抱いています。

(子ども劇場全国連絡会出版部発行「劇場」 一九八九年九月号原稿から)

(連載14へ続く)