【美術】どこでもない風景画の光「野又 穫 Continuum 想像の語彙」展(東京オペラシティ アートギャラリー)レビュー

野又穫の描く風景は、随分と奇妙なものだ。それは彼の絵が、どこの、いつの時代とも知れない建築を描くからではない。突如として屹立する建造物は廃墟のようでもあり、作りかけのようでもあるようで、それでいて何処からも人の匂いがしない。だが、そうであるはずなのに、野又の絵は見る者を何かしら懐かしい気持ちへと誘う。懐かしい、という感情は、私はそれをかつて見たことあるという感覚――翻せば、それはどこかに存在していたという感覚に支えられている。

つまり、野又の絵が持つ奇妙さとは、何処にも存在しないはずの建築が、あるいは風景が何処かにあるかもしれない、と感じさせることなのだ。

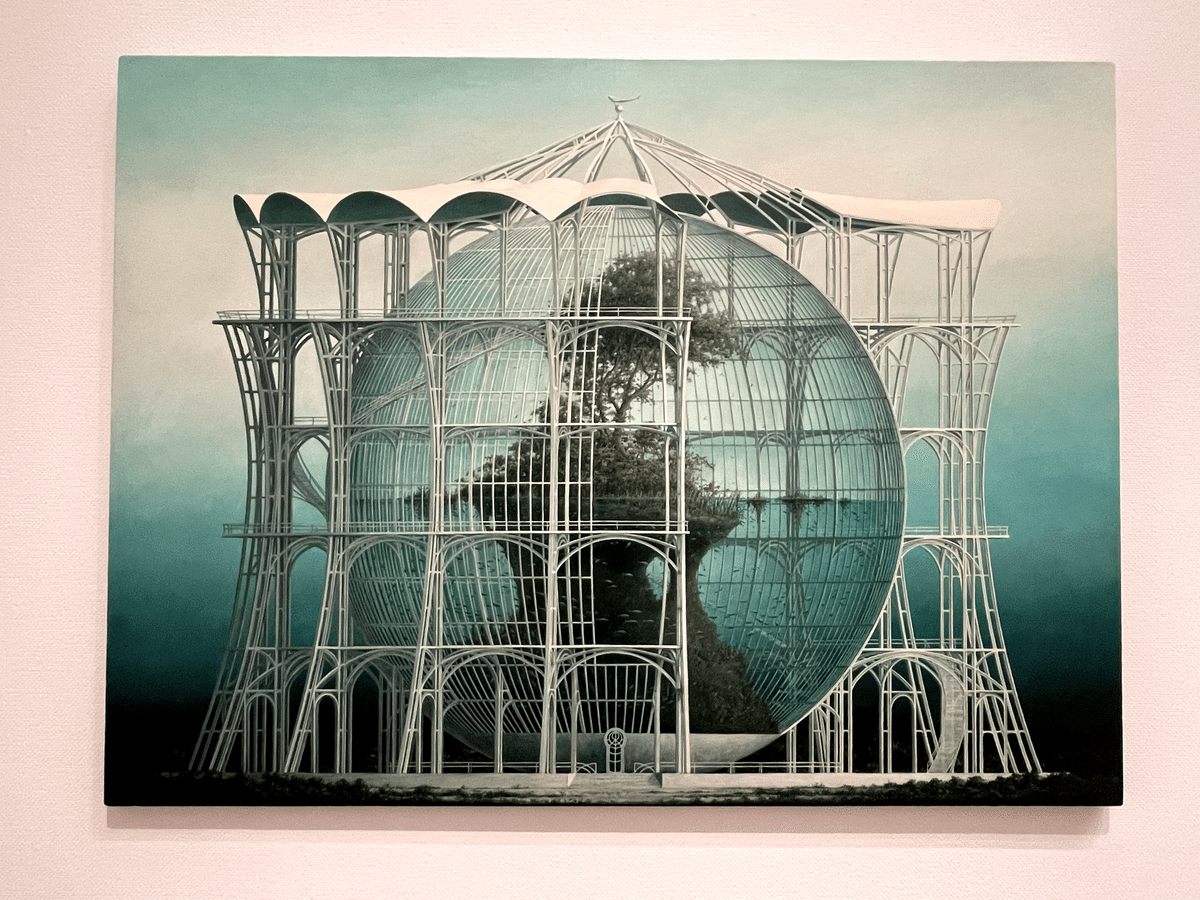

今回の展覧会では、初期作作品である1980年代を始めとし、ここ数年間に制作された最新作までが展示されている。エッシャーの騙し絵やデ・キリコ風の郷愁を感じさせる80年代の作風から出発し、90年代前半にはそれまで剥き出しだった建造物が自然と一体化しつつ、後半には工業性をまとった建造物が出現し、そのモチーフへの関心は2000年代以降も継続していく。

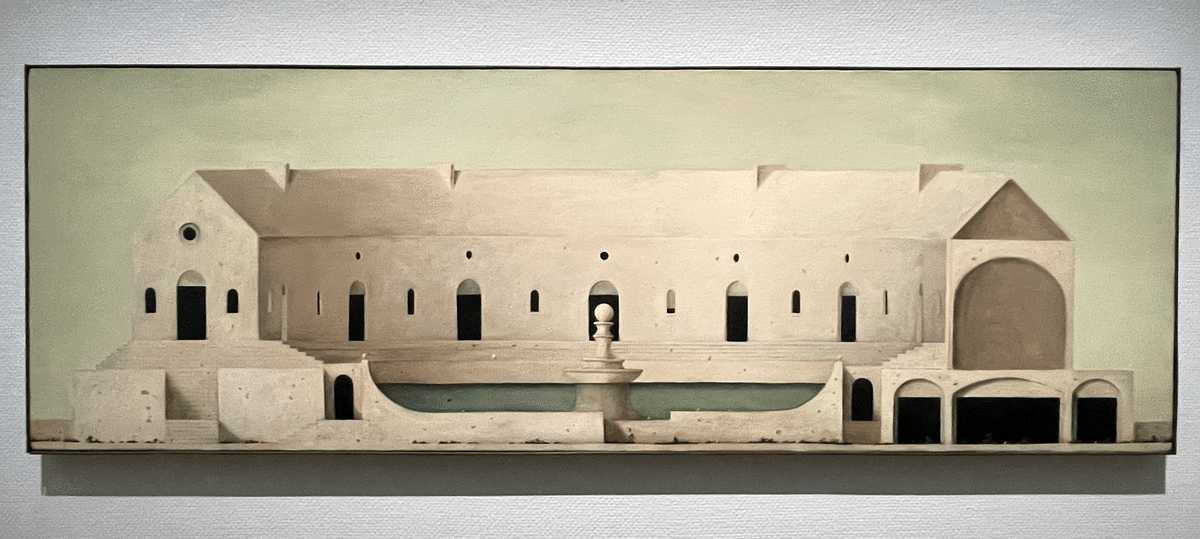

一体、この建物はどこで半分に切られてしまったのだろう? この建物は何処にもないと了解されるものの、どこかにありそうなリアリティを帯びており(何故か湛えられている泉の水がこの空間の実在性を増幅させる)、「建築の断面図」というおよそありえないイメージがここには現出している。本来三次元的な存在である建築が、断面図(これは建築の構造が露出している点で解剖図のようですらある)という極めて二次元的な表現において描かれている。

18世紀イギリスで発展した美的感性である「ピクチャレスク」を受け継ぐ作品であろう。「ピクチャレスク」は歪なものや廃墟を好んだ。この絵は建物の形こそ朽ちておらず端正だが、荒れた風合いの石壁、そして何よりも、この建物は半分に断ち切られているのか、そうでないのか判然としない在りようが、建造物としての歪さを生み、見事な「ピクチャレスク」となっている。

大きめの1ピースを切り取られたホールケーキのように、建物の外壁はその4分の1を取り払われている。野又の作品では建造物の構造を見せるため、このような表現が多く見られるが、こうしたイメージはあたかもドールハウスのようだ。ドールハウスも家を半分に切り、本来であれば露出されえないものをさらけ出している。

直観的に、憂鬱なル・コルビュジエのようだと感じた作品。モダニズム建築も野又にかかれば、一気にノスタルジーを帯びる。

それぞれの時期において、建造物のデザインや色調は異なるものの、野又が一貫して描き続けているのは、何処にもないはずなのに、何処かにありそうな景色だ。もしも、非現実的で仮想的な景色をモチーフとする絵画をこう呼ぶことが許されるならば、私は野又の作品を「風景画」と呼んでみたい気持ちに駆られる。――だが、もし野又の描く景色が郷愁という形で実在性の手触りを持つのならば、事実、それは風景画ではないだろうか?

このことを考えるのにあたって、古典的名著『風景画論』を記したK・クラークの言葉は示唆的だ。

象徴の風景画においてそれぞれの構成要素は装飾的意図にしたがうか、ひとつの表現的価値になったパターンとして組み合わされている。これらの要素融合としてひとつの全体的印象を創り出すには光の知覚を媒介としなければならない。

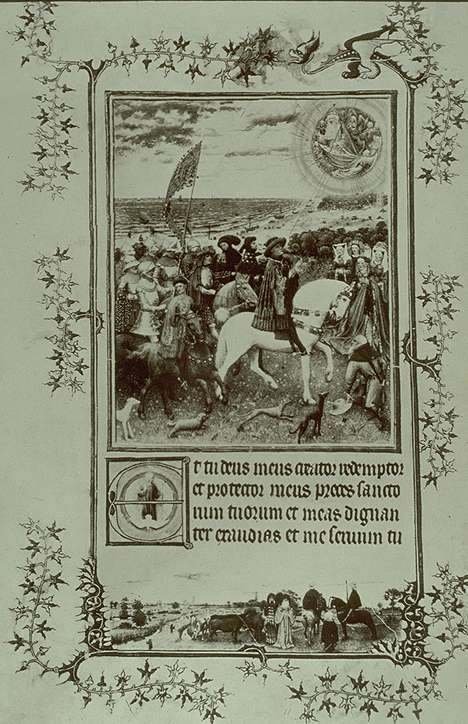

ここでクラークが述べている「象徴の風景画」とはヨーロッパ中世美術における、平板な風景描写のことである。なお、風景そのものが絵画の主題となり始めるのは早くとも18世紀あたりであるので、当然中世の風景描写は人物や出来事の背景でしかない。クラークは中世期には「観念こそが神にふさわしく感覚が卑しいものであるならば、事物の外観は能うかぎり象徴的に表現されなければならず、人間が感覚を通して知覚する自然は、理の当然として罪深き存在になる」(同書、14p)ため、自然が極度にデフォルメされ、何かを象徴するシンボルとしてのみ絵に描きこまれたとしている。

Michelino da Besozzo、もしくはStefano da Veronaに帰属

クラークが言及している作品ではないが、薔薇園という空間を描きながらも、パターン化された植物で画面は埋め尽くされている。

つまり、クラークに言わせれば、中世の「象徴の風景画」とはパターン化された自然表現を並べるだけであり、人物を含め、絵を構成する要素はそれぞれ孤立して画面に存在する。換言すれば、「象徴の風景画」では空間の統一性に欠け、「何処かにありそうだ」と思わせる力に欠けているのだ。それはいわば、ある写真の上に、別のところから切りぬいてきた写真を重ねるコラージュと同じ性質を帯びている。

そして、画面に置かれた個々の構成要素を有機的に結びつけ、「どこかにありそうな空間」を現出させるための鍵が、光なのである。

1904年にトリノで焼失。

クラークは、光を導入し、統一的な空間表現に最も早く、成功した画家としてフーベルト・ファン・エイクを見いだしており、『トリノ=ミラノ時禱書』《海辺のバイエルン公ヴィルヘルム》の風景描写を、「われわれの存在が風景の中にあるという感覚、そして前景から後景へと滑るように進んでゆけるという注目すべき感覚」をもたらすものとして高く評価している。現在、《海辺のバイエルン公ヴィルヘルム》の作者はフーベルトであるよりも弟のヤン・ファン・エイクの方が有力だと考えられているようだが、これもまた諸説あるようだ(少なくとも、この絵の作者についてクラークの議論を鵜吞みにすることは危険である)。

だが、《海辺のバイエルン公ヴィルヘルム》の作者が誰であるのか、という帰属の問題は本記事の関心の外にある。ここにおいて重要なのは、クラークがエイク兄弟の作品を例に挙げることで述べたかった、統一的な空間を持つ風景画の成立要件に、光の表現がある、ということである。

ファン・エイク兄弟以降、風景描写は写実的傾向を強め、18世紀の「理想的風景画」と呼ばれる作品群において成熟を迎えることとなる。「理想的風景画」はクロード・ロランやニコラ・プッサンを始めとしたイタリアの画家達によって描かれるが、その名の通り「望ましい風景」として仮想された古代が描かれる。

植物、建造物、動物、川など画面を構成する複数の要素が、色調は統一され、一方は明るく、一方は暗く描かれている。複数の物体がある同一の光源によって照らされている(あるいは照らされていない)ことが示されることで、これらが世界のどこかを占めている空間であるように感じられる。

そもそも、ここに描かれている「古代」という時代が我々にとってはもはや神話のような存在かもしれない。それに加え、「理想的風景画」と呼ばれるように描かれている景色はあくまでも「理想的」とされた空想の空間でしかない。けれども、我々は先ほど見た中世美術とこの「理想的風景画」のどちらの方をより「何処にも存在しない」と、あるいは「何処かに存在する」と感じるだろうか?

この答えには違いが生じるかもしれない。だが、「理想的風景画」が18世紀のイギリス人に大いに受け、ロランやプッサンが描いたような風景を探し出して賞玩する観光旅行である「ピクチャレスク・ツアー」がイギリス国内で大流行したことを思えば、「理想的風景画」の描く風景はまさに「何処かにありそうだ」と信じられたのである。

さらに言えば、このピクチャレスク・ツアーではより「理想的風景画」に近い風景を見るためにある道具が用いられた。「クロード・ガラス」と呼ばれる手鏡のような道具である。

美しい風景を目にした時、我々はすかさずスマホを向けるが、ピクチャレスク・ツアーに参加した人々は風景にくるりと背を向け、鏡を取り出し、その鏡面に写った景色を賞玩したのである。こうすると、ロランの絵のようにややノスタルジックな色調で見ることができるらしい。我々が、自分が感動した時の印象に近づけようとして、写真を加工することに近いものがあるだろうか。

何処にも存在しないはずの景色。けれども、何処かに存在していそうな景色。

野又の作品は、光を架け橋として、我々が住む現実へと緩やかに食い込んでくる。

「野又 穫 Continuum 想像の語彙」展

東京オペラシティ アートギャラリー

訪問日:2023.09.06

※野又作品の写真は全て筆者撮影。

※その他の絵画作品は全てパブリックドメイン。