相死相愛

愛って、なんなんですかね。

よく言うじゃないですか。

愛するよりも愛されたい、とか、愛されるより愛したい、とか。

どっちがいいか、人によると思うんですよね。

……私は、そうですね。

たいてい相手にどっぷりつかって愛し尽くしちゃうタイプなので、いつもいいように騙されては捨てられて――そんな経験ばかり積んできました。

なので、「こんなんじゃダメだ」「ちゃんとしなきゃ」と思って、心機一転、彼と一緒になったんです。

彼は私を愛してくれました。

何が良かったのかわかりませんけど、彼は私のことが本当の本当に好きだったんです。お金こそそんなに余裕はありませんでしたが、愛は惜しみなく注いでくれた。私は彼の愛を疑う必要がなかった。

楽でしたね。

なるほど、愛されるってこういうことかと。

どんなわがままを言っても許される。私の嫌がることは絶対にしない。

理不尽にでも、私が怒ればすぐに折れる。

それはもう、どろどろに甘やかされて、こんなふうに溶けてしまえる人生も、そう悪くないのかもって思いました。

でもそのうち、なんだか空しくなってきたんです。

空しい、というか、悲しいというか。苦しくなってきて。

ある日の晩、彼にこう言われたんです。

「君は俺に満足していないんだろうな」って。

私の為に、好物のナシの薄皮を器用にシャリシャリと剥いてくれながらそう言う彼は、なんだか苦しそうでした。

察しがいいのね、と思いながらも、「どうして?」って聞きましたよ、もちろん。

「俺の稼ぎじゃ足りないからか?」

「充分じゃないけれど、不満はないわ」

「愛が足りない?」

「愛されてる自覚はあるの」

「束縛しすぎていたかな?」

「ぜんぜん。私はいつでも自由だわ。ねえ、でもそうね。それが原因なのかもしれない」

「……と、いうと?」

彼の目が不安げに揺れました。

まるで空腹にあえぐ、雨に濡れそぼつ野良犬のようでした。

私は自分の腹の内に、むくむくと得体の知れないものがこみあげてくるのを感じました。

彼は愛をくれました。

彼は自由をくれました。

ねえ、でも愛と自由って共存できるものなのかしら?

「教えて? あなたは愛する人を束縛したいって思わないの? いつどこで、誰と何をしてるのか気にならない? 他の誰にも触れないで、見ないで、自分だけのものでいてって思わない?」

「そりゃあ思うさ。思うけど、……強すぎる束縛は相手の心を殺すだろう」

「殺してほしいの私は。殺したいほど愛されたいの」

彼の目が、ぬらりと粘つく光を放って私を見ました。

ナシの果汁が、ひたりと果物ナイフを伝って、彼の指を濡らしています。

「あなたの気持ちが知りたいの。目に見える形で見せて欲しいの。私を好き?」

「もちろん」

「愛してる?」

「愛してるさ」

「ねえ、それはどれくらい?」

「それは……、それは……」

彼はフッフッと困惑するように小さな息を吐きはじめました。

視線がキョロキョロと左右に振れます。

「私は自由だわ。どこまでも自由だわ。このままだと余所見をして、あなたのそばから離れる自由もあるくらい」

「ダメだ」

私の言葉を遮るように、彼が短く言いました。

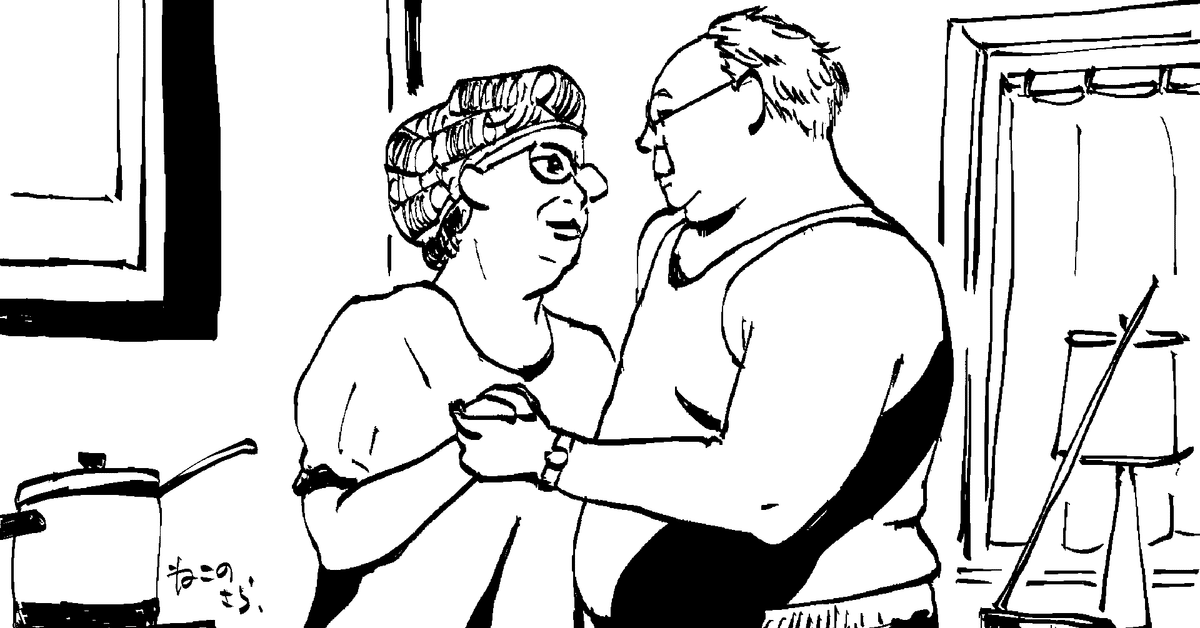

すばやく立ち上がると、感じたこともないような強さでぐっと抱きしめられ、腹の内にたまっていた得体の知れないものが、ドロリと熱を持って溢れ出すのを感じました。

「永遠にそばに」

彼は泣きながらそう言いました。

けれどもギラギラと欲に満ちた黒目が私を捉えてもいました。

嬉しい。私はそう思いました。

私の大好きなナシの果汁が赤く染まって、彼の手をしとどに濡らしていくのが、なんていとおしいのでしょう。

「愛してる……愛してる…………、離さない……、離れるなんて赦さないからな……」

掠れる彼の声は、後悔と欲望で真っ赤に染まって私の耳に届きました。

ねえ、あのね。

あなたはいつも私を甘やかしてくれたけど、叱ってくれたことはなかったの。それがとても不満だったの。不安でもあったの。

縛り付けたいと思うほど、私に固執してほしかったのよ。

あなたの心を殺したかった。

あなたに殺してほしかった。

ああ、ああ。幸せ。

こういうふうに愛し愛されたかったのよ、私。

(※こちらの作品は現状無料に限って事前許可制で朗読等使用可です。)

(※著作権は放棄しておりません。)

(※使用時は著作者名を明記などの制限があります。)