175 GDPデフレータに見る安い日本 - GDP支出面の物価指数

主要先進国のGDPデフレータ(物価指数)について、支出面の詳細な推移を統計データで確認してみます。物価が低下する日本の特徴も良くわかると思います。

1. GDPデフレータとは

前回は、物価指標のうち消費者物価指数(CPI: Consumer Price Index)についてご紹介しました。

消費者物価指数は、食料や家具・家電など私たち消費者の身の回りのモノやサービスについての価格を総合した指数=物価指標の一つですね。

その中身を見てみると、主要国共通の傾向として、エネルギー、アルコール・たばこは継続的に値上がりしていて、通信が値下がりしている事がわかりました。

また、日本はそれ以外にも家具・家電、文化・レジャーなどが大きく値下がりしていて、総合指数も一旦減少してからの停滞が続いきたようです。

物価は消費者指数と共にGDPデフレータも用いられます。

インフレ/デフレの判断にはGDPデフレータの方が適しているという指摘もあるようです。

今回はGDPデフレータの中身についてもご紹介していきたいと思います。

GDPには、家計最終消費支出や総資本形成などの支出面があります。

今回はこの支出面の各項目についてのデフレータ(物価指数)の推移を見ていきます。

GDP支出面は下記の項目から構成されています。

・家計最終消費支出

・政府最終消費支出

・総資本形成

・純輸出 (輸出、輸入)

純輸出は輸出から輸入を引いたものですので、今回は輸出、輸入それぞれのデフレータとしてご紹介します。

2. アメリカのGDP支出面のデフレータ

まずはアメリカの支出面のデフレータから見ていきましょう。

図1 GDPデフレータ 支出面 アメリカ

(OECD統計データより)

図1はアメリカのGDP支出面のデフレータをグラフ化したものです。

GDPデフレータはこの支出面の他にも、生産面もありますが、今回は支出面にフォーカスしてみます。

GDP支出面なので、家計最終消費支出、政府最終消費支出、総資本形成、輸出、輸入の項目についての物価の変化となります。

基準年(1997年)に対する倍率として表現しています。

アメリカの場合は、総合指数で年率2%程度の物価上昇があり、ほぼ家計最終消費支出と一致していますね。

一方で、政府最終消費支出は大きく値上がりし、総資本形成は値上がりしているものの総合値よりも大分緩やかな増加率のようです。

輸出、輸入はほぼ同期して変化していて年率1%前後の増加率となっています。

3. カナダのGDP支出面のデフレータ

つづいて、カナダのデータです。

図2 GDPデフレータ 支出面 カナダ

(OECD統計データより)

図2はカナダのグラフです。

カナダはアメリカ同様に人口が増え、G7の中では経済成長率の高い国です。

アメリカのグラフによく似ていますが、アメリカよりも総資本形成がやや高めの成長率なのが確認できます。

やはり全体の中で政府最終消費支出の物価上昇率が高い特徴があるようです。

輸出に対して輸入の物価成長率が低いのも特徴的ですね。

総合値では年率1.5%くらいで物価が上昇しています。

4. イギリスのGDP支出面のデフレータ

次にイギリスのデータです。

図3 GDPデフレータ 支出面 イギリス

(OECD統計データより)

図3はイギリスのグラフです。

イギリスもアメリカ同様に人口が増え、G7の中では経済成長率の高い国です。

カナダと比べると輸出、輸入の増加率が高く、総合指数も年率2%程度で増加しています。

政府最終消費支出の上昇率が高い事もアメリカ、カナダと共通しています。

5. フランスのGDP支出面のデフレータ

次はフランスのデータです。

図4 GDPデフレータ 支出面 フランス

図4がフランスのGDP支出面のデフレータです。

アメリカ等と比べると、物価上昇率は低いですが右肩上がりに増加していて、足並みがそろっていますね。

総合値としては年率1.5%弱の物価上昇という事になります。

輸出、輸入は総合指数よりも低い増加率です。

6. ドイツのGDP支出面のデフレータ

つづいてドイツのデータを見てみましょう。

図5 GDPデフレータ 支出面 ドイツ

図5がドイツのグラフです。

アメリカ等と比べると、フランスよりもさらに物価上昇率は低いです全体的に揃って推移しています。

年率1%強の物価上昇という事になります。

7. イタリアのGDP支出面のデフレータ

つづいてイタリアのデータです。

図6 GDPデフレータ 支出面 イタリア

図6はイタリアのグラフです。

イタリアは2008年のリーマンショック以降経済が停滞気味の国ですね。

物価の上昇具合にもそれが如実に表れているようです。

概ね2010年前後を境に増加率の傾きが緩やかになっています。

緩やかなインフレではありますが、近年は鈍化しつつあります。

総合指数では1997年に対して1.5倍程度です。

8. 韓国のGDP支出面のデフレータ

次は韓国のデータです。

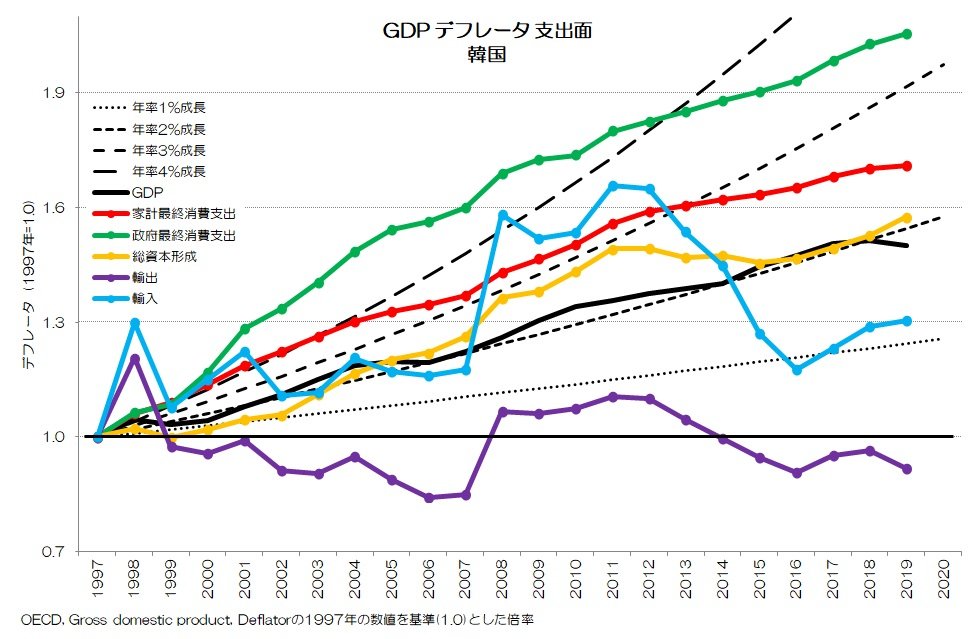

図7 GDPデフレータ 支出面 韓国

図7は韓国のグラフです。

韓国は大きく物価上昇していて、年率2%程度のインフレが続いています。

特に政府最終消費支出や家計最終消費支出は大きく物価が上がっていて、全体を底上げしている状況ですね。

また、輸出の物価が停滞していて、輸入の物価が増大傾向です。

同じ貿易立国のドイツと比べると、差し引きの交易条件は悪化している事になりそうです。

9. 日本のGDP支出面のデフレータ

最後に日本のGDP支出面のデフレータを見てみましょう。

図8 GDPデフレータ 支出面 日本

そして図8が日本のグラフです。

総合指数がマイナスで停滞しています。

良く見ると、家計最終消費支出、政府最終消費支出、総資本形成はほぼ同期して推移していて、いずれも総合指数よりも上ですね。

一方で、輸出は総合指数よりも大きくマイナス、輸入はアップダウンはありながらも大きくプラスで推移しています。

輸出のマイナス分に引っ張られて総合指数がマイナス寄りに推移しているのかもしれませんね。

そして、輸出品は安く、輸入品は高い傾向で推移しているのが興味深いです。

海外との相対的な物価水準の変化が、このような所にも表れているのではないでしょうか。

10. GDP支出面のデフレータの特徴

今回は主要先進国のGDP支出面のデフレータをご紹介しました。

多くの国でそれぞれの項目がある程度足並みをそろえて物価上昇している様子がわかりました。

日本はどの項目でも1997年以降物価が低下しています。

近年やや上向きですが、2019年時点でもまだ1997年の9割程度で超えられていません。

輸入物価はやや上昇していて、輸出物価が低下しているのも特徴的です。

輸出物価を輸入物価で割ったものを交易条件と呼びますが、日本は交易条件が悪化している事になりますね。

商売は、なるべく安く買って、なるべく高く売りたいものですが、日本の場合は海外との貿易においてその逆となっていて、苦しい状況が進んでいる事になります。

他の主要国は概ね総合指数よりも輸出、輸入の物価上昇(特に輸入)が低く、両者の上昇具合も同程度の国が多いようです。

安い日本というワードが最近よく取り上げられますが、インフレが当然の世界の中で、相対的に日本の物価が下がり続け安い国になっているという事になると思います。

為替レートの推移にもよりますが、このままだと更に輸入品が高くなっていくという事になりますね。

皆さんはどのように考えますか?

参考:物価比率

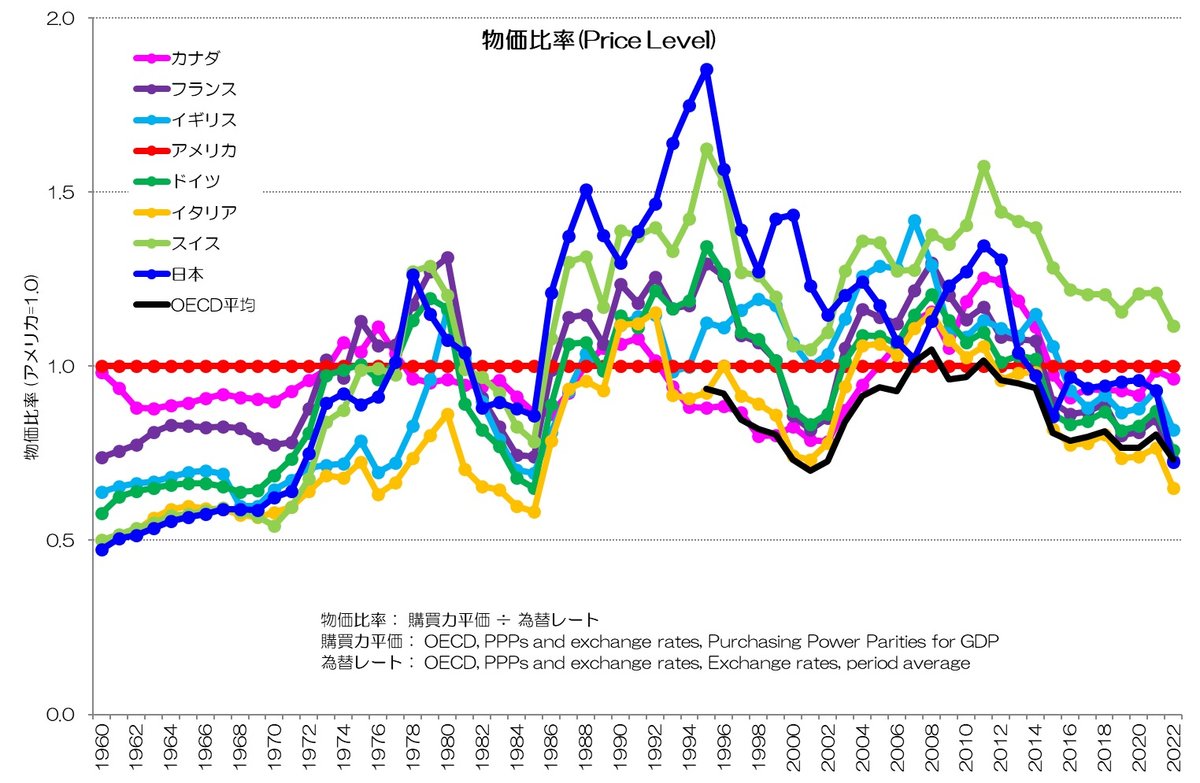

消費者物価指数やGDPデフレータは各国の時系列的な物価の変化を表す指標です。

物価上昇率を比較しても、そもそも各国で基準とする年の物価の水準が異なりますので、その水準に左右されることを踏まえる必要がありますね。

国家間の物価を反映した通貨の換算レートは購買力平価と呼ばれます。

これを為替レートで割った物価比率(Price Level Ratio)は、国家間の物価の比較となります。

図9 物価比率

(OECD統計データより)

日本は、プラザ合意以降の急激な円高もあり、1985年から1995年にかけて急激に物価比率が高まります。

1995年には1.85とアメリカの約2倍の物価に達したことになります。

1990年代後半から、日本の物価は停滞を続け、為替レートはアップダウンを繰り返しています。

他国は物価上昇が続いていますので、相対的な物価を示す物価比率は低下傾向を続けたと考えられます。

2022年は大きく円安が進んだ年ですが、日本の物価比率はそれでもイタリアより高く、ドイツ、フランス、OECDの平均値と同程度です。

このような物価比率の推移と、日本の物価指数の推移を照らし合わせて考えると、双方の推移に納得感があるのではないでしょうか。