358 固定資本減耗の国際比較

固定資産の維持費用とも言える固定資本減耗の水準について国際比較してみます。

1. 固定資本減耗とは

前回は、より実際的な国民の平均的豊かさを表すとされる1人あたりNDPについて国際比較してみました。

日本は固定資本減耗が多く、1人あたりGDPよりも1人あたりNDPの方が国際順位が低下します。

日本経済の特徴として、固定資本減耗が多いという事が言えそうです。

今回は、固定資本減耗の国際比較により、日本の水準が国際的に見てどの程度の立ち位置なのかを確認してみたいと思います。

まずおさらいですが、固定資本減耗とは次のように定義されています。

(内閣府 国民経済計算 用語の解説より抜粋)

固定資本減耗は、建物、構築物、機械設備、知的財産生産物等からなる固定資産について、これを所有する生産者の生産活動の中で、物的劣化、陳腐化、通常の破損・損傷、予見される滅失、通常生じる程度の事故による損害等から生じる減耗分の評価額を指す。

固定資本減耗とは、私たち企業からすると減価償却費に相当する概念ですが、その対象の範囲や、評価の方法(簿価ではなく時価評価など)などが異なるようです。

図1 国内総生産・国内純生産 日本

(OECD Data Explorerより)

図1は日本の国内総生産(GDP)と国内純生産(NDP)の推移です。

国内純生産は国内総生産から固定資本減耗を差し引いた指標です。

NDP = GDP - 固定本減耗

固定資本減耗はバブル崩壊後も徐々に増えています。

1997年の122兆円に対して、2022年には146兆円と20兆円以上増加しています。

GDPに対する固定資本減耗の割合も22%から26%へと増大しています。

日本のこのような状況を頭に入れた上で、国際比較を見てみましょう。

2. 1人あたり固定資本減耗の推移

まずは、人口1人あたりの固定資本減耗の推移から見ていきましょう。

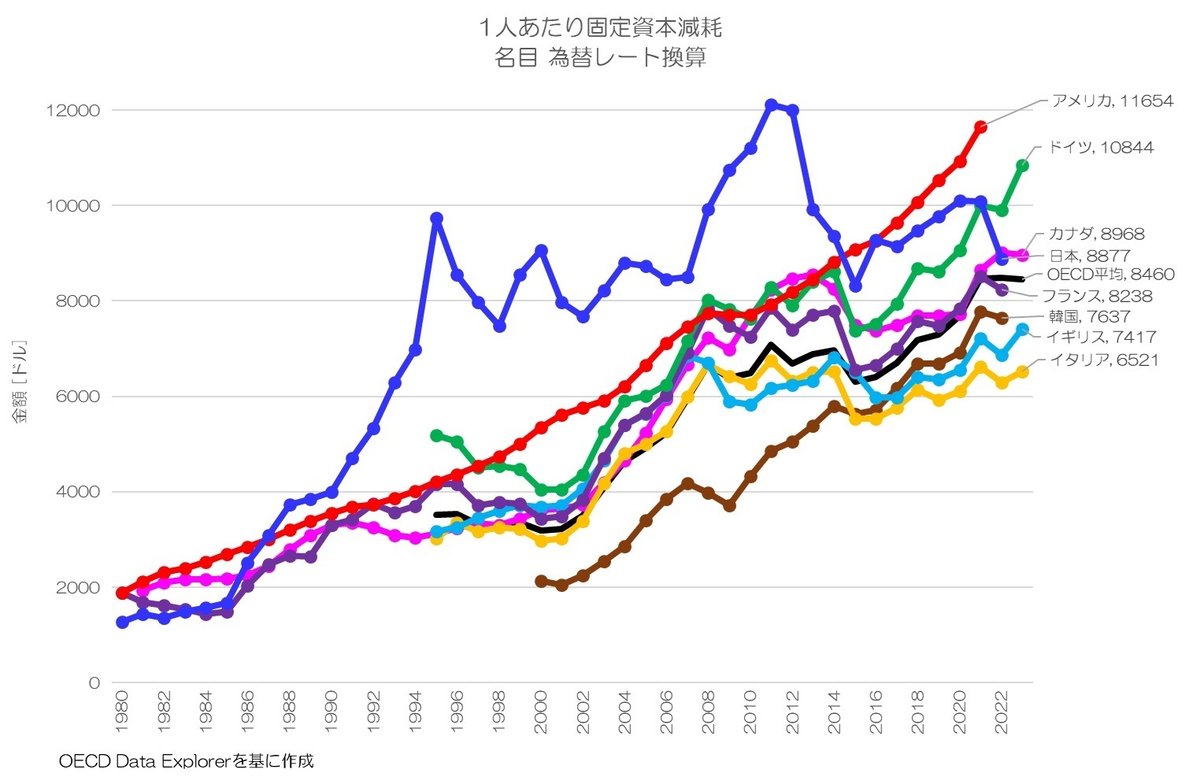

図1 1人あたり固定資本減耗 名目 為替レート換算

(OECD Data Explorerより)

図1が人口1人あたり固定資本減耗の推移です。

名目の為替レート換算値となります。

日本の数値は1993年までは国民経済計算の1993SNAの数値を用いています。

日本(青)はバブル期に急激に上昇し、他国と比べて相対的にかなり高い水準が継続してきました。

ただし、バブル崩壊後は増加傾向も緩やかで、他国に追いつかれているような推移となっています。

2022年は円安の影響もあり大きく落ち込んだことで、アメリカ、ドイツに続きカナダの水準も下回ります。

一時期の圧倒的な水準ではありませんが、OECDの平均値を上回り、フランスや韓国、イギリス、イタリアを上回っていて、相対的に高い水準と言えそうです。

3. 1人あたり固定資本減耗の国際比較

続いて1人あたり固定資本減耗の国際比較をしてみましょう。

図3 1人あたり固定資本減耗 為替レート換算値 2022年

(OECD Data Explorer)

図3は1人あたり固定資本減耗(為替レート換算値)の2022年における国際比較です。

日本は8,877ドルで、OECD34か国中15位、G7中4位で先進国の中ではやや高い水準となっています。

他国に対して相対的に高い水準が続いてきましたが、金額的にはキャッチアップされつつある状況と言えそうです。

3. 固定資本減耗対GDP比の推移

続いて、固定資本減耗の対GDP比についても見てみましょう。

この割合が高いと、合計の稼ぎ(付加価値)に対して、固定資産の維持費用の割合が大きいという事になります。

その分、家計や企業、政府への分配が圧迫されるとも解釈できそうです。

図4 固定資本減耗 対GDP比

(OECD Data Explorerより)

図4が固定資本減耗の対GDP比の推移です。

他の主要先進国が概ね12~20%の範囲なのに対して、日本だけ突出して高い水準が継続しているようです。

韓国、フランス、ドイツは比較的高い水準ですが、2022年でも20~22%程度です。

日本は相対的に、固定資産の維持費用が嵩んでいると考えられそうですね。

4. 固定資本減耗 対GDP比の国際比較

最新の2022年における固定資本減耗 対GDP比の国際比較をしてみましょう。

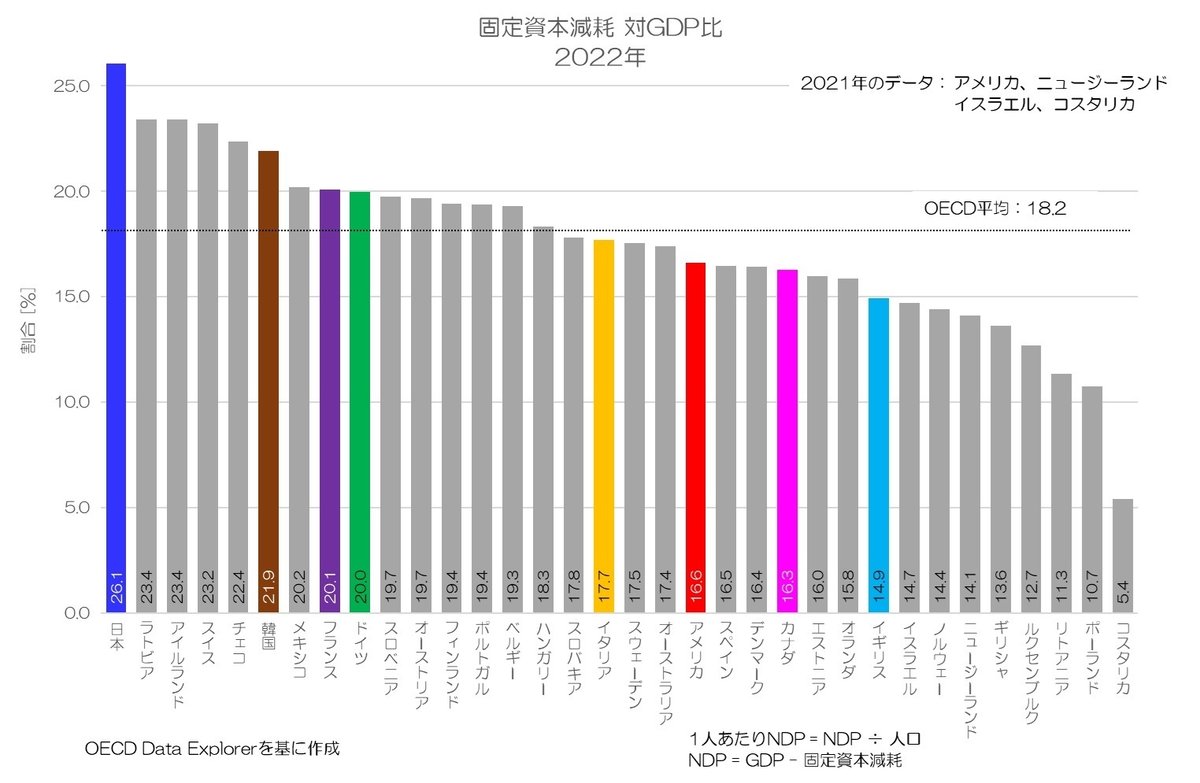

図5 固定資本減耗 対GDP比 2022年

(OECD Data Explorerより)

図5がOECD各国の2022年における固定資本減耗 対GDP比の国際比較です。

日本は26.1%で、OECD34か国中1位です。

上位はラトビア、アイルランド、スイス、チェコ、韓国と、メキシコとなります。

ラトビア、チェコ、韓国、メキシコは投資が増え、経済が大きく拡大している国ですね。

アイルランドは特に近年海外からの投資が増え、大きく経済水準が上昇している国です。

スイスは工業も盛んな国という特徴が出ているのかもしれませんね。

フランス、ドイツとアメリカ、カナダ、イギリスの立ち位置が対照的なのも印象的ですね。

欧米ではこの2つのグループで傾向が異なる事が多いです。

5. 固定資本減耗の特徴

今回は減価償却費に相当する固定資本減耗について、国際比較をご紹介しました。

日本は金額で見ると相対的にかなり高い水準が継続してきましたが、近年では他国にキャッチアップされている状況のようです。

現在のところ、まだ高めの水準ではありますが、増加傾向が緩やかですので、今後は更に国際的な立ち位置が低下する可能性も高そうです。

一方で、固定資本減耗の対GDP比を見ると、日本は先進国で断トツの水準となっています。

金額面では平均より少し上ですが、GDPに対する割合では極めて高い水準になっているのは一見矛盾しているようにも思いますが、名目GDPが停滞してきた事からすると当然かもしれません。

投資が多い割には、それが付加価値の向上に寄与せず、むしろ固定資産の維持費が嵩んできた事が窺えます。

日本の名目GDPが停滞を続け、実質GDPが上昇を続けてきた裏で、このような固定資産の維持負担が重しになってきたという背景もあるようです。

もちろん、自然災害の多い日本では、他国よりも防災・減災に対する投資や、建造物の建設費用がかかりやすいという側面もあると思います。

投資が増えないと経済が成長しないという意見も多いですが、投資が多い割に付加価値が増えなかったというのが日本経済の大きな特徴のように思います。

投資金額の水準が他国並みになってきたタイミングですので、投資を増やしていく余地は増えてきているのかもしれません。

適切な投資と共に、人の仕事により価値を付け、付加価値を高めていく経営の重要性を改めて認識させる統計データのように感じました。

皆さんはどのように考えますか?

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

ご参考になりましたら、いいねやフォローをいただけると大変励みになります。

小川製作所ブログ - 日本の経済統計と転換点 記事一覧

当社は都内で医療機器や理化学装置などのものづくりをしています。

是非当社ホームページもご覧いただければ幸いです。

株式会社小川製作所ウェブサイト

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。