359 労働者の正味の生産性 - 労働時間あたり国内純生産

固定資本減耗をGDPから除したNDP(国内純生産)について、労働時間あたりの数値を計算し、国際比較してみます。

1. 日本の労働時間あたり国内純生産

前回は人口1人あたりの国内純資産(NDP)について国際比較してみました。

日本は固定資産の維持費とも呼べる固定資本減耗が多く、正味の国内純生産の水準はひと際減少する事がわかりました。

今回は、労働者が稼いだ純付加価値とも言える国内純生産を労働時間で割った労働時間あたりNDPついて計算してみます。

労働時間あたりNDP = ( GDP - 固定資本減耗) ÷ 総労働時間

まずは日本のデータから推移を見てみましょう。

図1 労働時間あたりGDP・NDP 日本

(OECD Data Explorerより)

図1が日本の労働時間あたりGDP(青)と労働時間あたりNDP(赤)の推移です。

日本の場合労働者1人あたりGDPに比べて労働時間あたりGDPの方が上昇傾向が強いです。

これはパートタイム労働者の増加もあり、合計の国内総生産は横ばいが続きながらも、平均労働時間が短くなっている影響が大きいようです。

一方で、労働時間あたりNDPは傾きがかなり緩やかとなります。

2022年で労働時間あたりGDPが5,099円に対して、労働時間あたりNDPは3,770円となります。

両者の割合は1997年の77.6%に対して、2022年は73.9%となっていて、固定資本減耗の占める割合が増大している事も見て取れますね。

2. 為替レート換算値の推移

続いて、労働時間あたりNDPについて、ドル換算値(為替レート換算)での推移を見てみましょう。

図2 労働時間あたりNDP 名目 為替レート換算値

(OECD Data Explorerより)

図2が主要先進国の労働時間あたりNDP(為替レート換算値)の推移です。

日本(青)は横ばい傾向が強く、2000年代初頭にはOECの平均値、イタリア、カナダに抜かれています。

2022年では他国と大きく差が開いていて、アメリカとは2.5倍程度、ドイツ、イギリスとは2倍の差があります。

固定資本減耗が多い分だけ、労働者自身が稼いだ純付加価値の程度がそれだけ目減りしている事になりそうです。

3. 為替レート換算値の国際比較

労働時間あたりNDPについて、国際比較をしてみましょう。

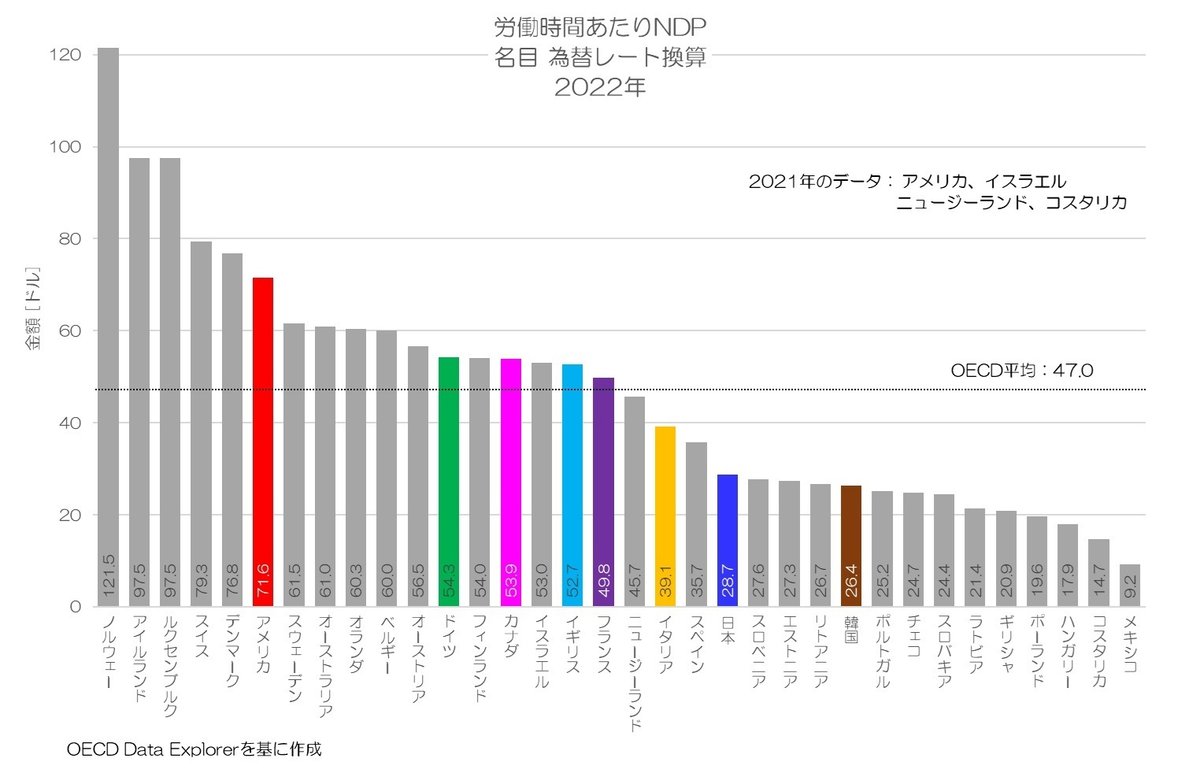

図3 労働時間あたりNDP 名目 為替レート換算 2022年

(OECD Data Explorerより)

図3は2022年の労働時間あたりNDP(為替レート換算値)の国際比較です。

上位はノルウェー、ルクセンブルク、スイスなど高所得で知られる国が並び、アメリカが71.6ドルで6位の水準です。

日本は28.7ドルで、OECD平均値(47.0ドル)を大きく下回り、OECD34か国中21番目の水準となります。

イタリア、スペインよりも低く、スロベニア、エストニア、リトアニアなどとも近い水準となります。

4. 購買力平価換算値の推移

続いて、より生活実感に近い購買力平価換算値の推移も見てみましょう。

今回は、労働時間あたりNDPをGDPベースの購買力平価でドル換算した数値としました。

購買力平価の本来の意味からすると、NDP用の購買力平価で換算すべきですが、そのような指標は計算されていないためGDPベースの購買力平価で代用する事になります。

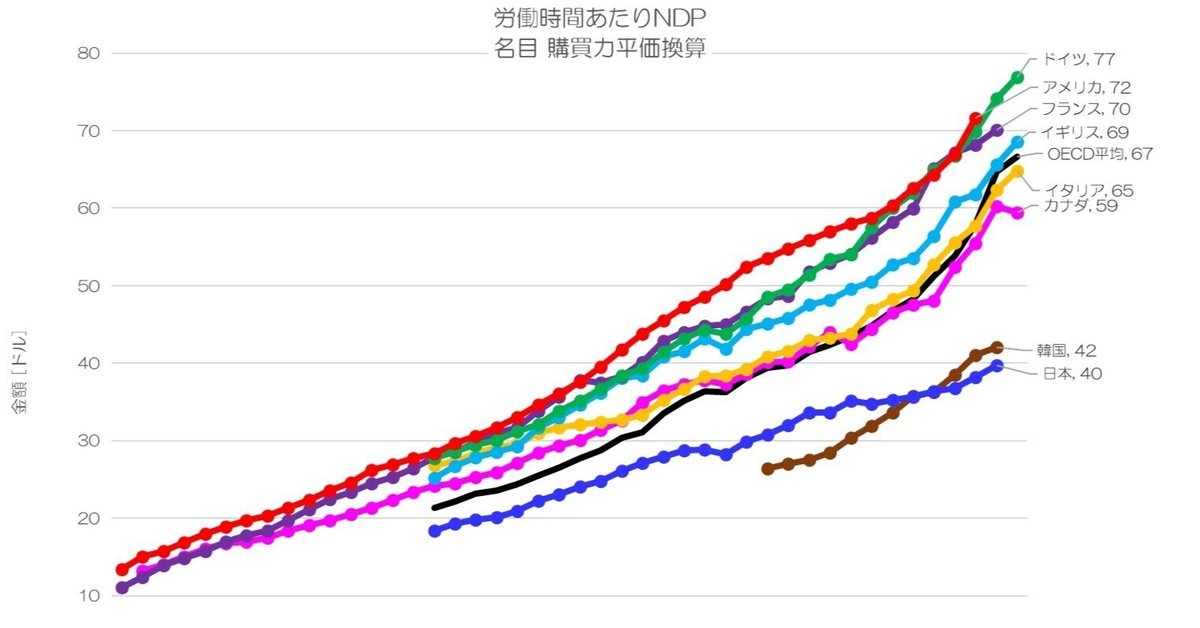

図4 労働時間あたりNDP 名目 購買力平価換算値

(OECD Data Explorerより)

図4が労働時間あたりNDPの購買力平価(GDPベース)換算の推移です。

購買力平価による換算値だとひと際日本の水準が低くなり、同じアジア圏の韓国に2018年の時点で抜かれています。

また、購買力平価換算値だとアメリカ以外の主要先進国の水準が、近年では為替レート換算値よりも高くなります。

特に、ドイツ、フランスがアメリカと同程度というのが特徴的ですね。

5. 購買力平価換算値の国際比較

最後に購買力平価換算値の国際比較をしてみましょう。

図5 労働時間あたりNDP 名目 購買力平価換算値 2022年

(OECD Data Explorerより)

図5が労働時間あたりNDP(購買力平価換算値)の2022年の国際比較です。

日本は39.7ドルで、OECD34か国中31番目の水準です。

32位のギリシャとほとんど変わりません。

ドイツ、アメリカ、フランスが70ドル台で高い水準ですが、さらに上位にはノルウェー、アイルランド、ルクセンブルク、スイスの他にもデンマークやオランダ、オーストリアなどが並びます。

固定資本減耗を除いた純付加価値だと、日本の水準はここまで低いという事になります。

6. 労働時間あたりNDPの特徴

今回は労働時間あたりNDPについてご紹介しました。

国内純生産は、固定資産の寄与・維持費を除いた純付加価値を積み上げたものになります。

労働者自身の稼いだ正味の付加価値とも言えますね。

日本は国内総生産に対する固定資本減耗の割合が、先進国の中では最も高く26%に達します。

それだけ固定資産による付加価値の創出が多いという事になりますが、逆に言えば労働者自身が生み出す付加価値が少ないという事になりそうです。

労働者の仕事の価値を高めていく必要性を強く感じる統計データと思います。

皆さんはどのように考えますか?

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。