340 労働者って何? - 就業者と有業者と従業者

1. 労働者とは

前回までは直接投資のフローやストック、収益についてご紹介しました。

日本は対外直接投資がそれなりに多い割に、対内直接投資が少ない国ですが、対外直接投資収益もそれほど多くなく割の良くない対外投資となっているようです。

今回からは、労働者(就業者、有業者)や個人事業主についての統計を整理していきたいと思います。

働く人全体を表す労働者については、日本の国内統計では就業者、従業者、有業者など様々な呼び方があります。

OECDにおいては、Employmentという表記で表されます。

基本的に労働者(Employment)は企業に雇用されている雇用者(Employees)と個人事業主(Self-employed)の合計として表されます。

日本の労働者数を扱っている統計データは多く、今回はその関係性について整理するところから始めたいと思います。

具体的には、労働力調査、就業構造基本調査、国民経済計算(国勢調査)、OECDについて、それぞれの項目の意味や集計の範囲を確認していきましょう。

これらの統計で大きく異なるのは、労働者を人基準とするのか、職業基準とするのかという事です。

ある労働者が企業で勤めながら副業をしているとすると、人基準の場合は主たる職業で仕事をする人として1人とカウントするようです。

職業基準の場合は、勤め先での主たる職業で1人、副業で1人と合計2人としてカウントします。

労働力調査、就業構造基本調査は人基準、国民経済計算、OECDは職業基準でカウントしているようです。

1-1 労働力調査

労働力調査は、「国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための統計を得ることを目的として、1946年9月以来、毎月実施されている調査で、各種の雇用対策や景気判断等のための重要な基礎資料とし て利用されている調査(標本調査)」との事です。

労働力調査の場合、労働者数の集計は国際労働機関(ILO)による国際基準に準拠した集計となっているようです。

労働者の状態を定義する方式として、労働力方式と有業者方式があり、労働力調査は労働力方式による集計方法となります。

労働力方式は、調査期間中に少しでも仕事をした人を就業者とする方式です。

15歳以上人口に対して、労働力人口と非労働力人口に分け、労働力人口は更に就業者と完全失業者に分かれます。

更に就業者は、実際に仕事をしている従業者と一時的に就業から離れる休業者に分かれるという集計方法です。

1-2 就業構造基本調査

就業構造基本調査は、「統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としている」そうです。

就業構造基本調査の場合は、普段収入を得ることを目的として仕事をする有業者と、普段まったく仕事をしない無業者に分けて集計しているようです。

つまり、実際に仕事をしたかどうかではなく、普段の状態として仕事をしているかどうかで判断する事になります。

先の説明からすると、有業者法という集計方法に該当すると考えられます。

この方法は時期による統計のぶれが出にくい反面、有業者と無業者の境界などが曖昧になりがちな特徴があるようです。

2つ以上の仕事をしている場合は、就業時間の長い方、又は収入の多い方を主な仕事としているそうです。

労働力調査における就業者(あるいは従業者)と、就業構造基本調査における有業者はほぼ同じ意味ですが、厳密に仕事をしたかどうかで見るのか、普段の状態で仕事をしているかを見るのかで若干の相違があるようです。

1-3 国民経済計算

国民経済計算は、「我が国の経済の全体像を国際比較可能な形で体系的に記録することを目的に、国連の定める国際基準(SNA)に準拠しつつ、統計法 に基づく基幹統計として、国民経済計算の作成基準及び作成方法に基づき作成される。」との事です。

国民経済計算での労働者の集計は、経済活動別の労働力投入量を年間平均就業者数・雇用者数と雇用者の労働時間数の形で示しています。

副業などでいくつかの仕事を兼ねている人は、その仕事の分だけ人数としてカウントされるようです。

例えば、個人事業主でありながら、企業で働く雇用者としての側面もある場合は、2人としてカウントされるという事になります。

ここでカウントされる就業者、雇用者、自営業主、無給の家族従業者は国勢統計を参照しているとの事です。

基本的には国民経済計算での区分は労働力調査と同じような区分(労働力方式)となりそうですが、複数の仕事をする場合のカウントの仕方が異なる事になります。

1-4 国際基準(SNA)

国際的な労働者数のカウントの仕方は、基本的には日本の国民経済計算と同じになっているはずです。

OECDなど国際的な統計の場合にはSNA(System of National Accounts)の定義を用いていると考え、最新の2008SNAの定義をご紹介します。

また、日本の統計データでは、仕事を持っている人を総称して就業者や有業者と呼んでいますが、OECDのデータではEmploymentと表記しており、本ブログではより一般的な名称である労働者と呼称します。

基本的には内閣府の国民経済計算でも採用している就業者が該当すると思いますが、国によって集計方法が異なる可能性等も考慮したためです。

自営業主と個人事業主は本来同じ意味だと思いますが、国内統計では自営業主と家族従業者を分けて集計しているのに対して、OECDでは無給の家族従業者を含めた自営業主をSelf-employment(又はSelf-employed persons)としているので、本ブログではこれらを合わせて個人事業主と呼称いたします。

場合により、個人事業主(含む無給の家族従業者)と表記する場合もあります。

2. 日本の労働者数

それでは、具体的に各統計データから日本の労働者数の推移を見てみましょう。

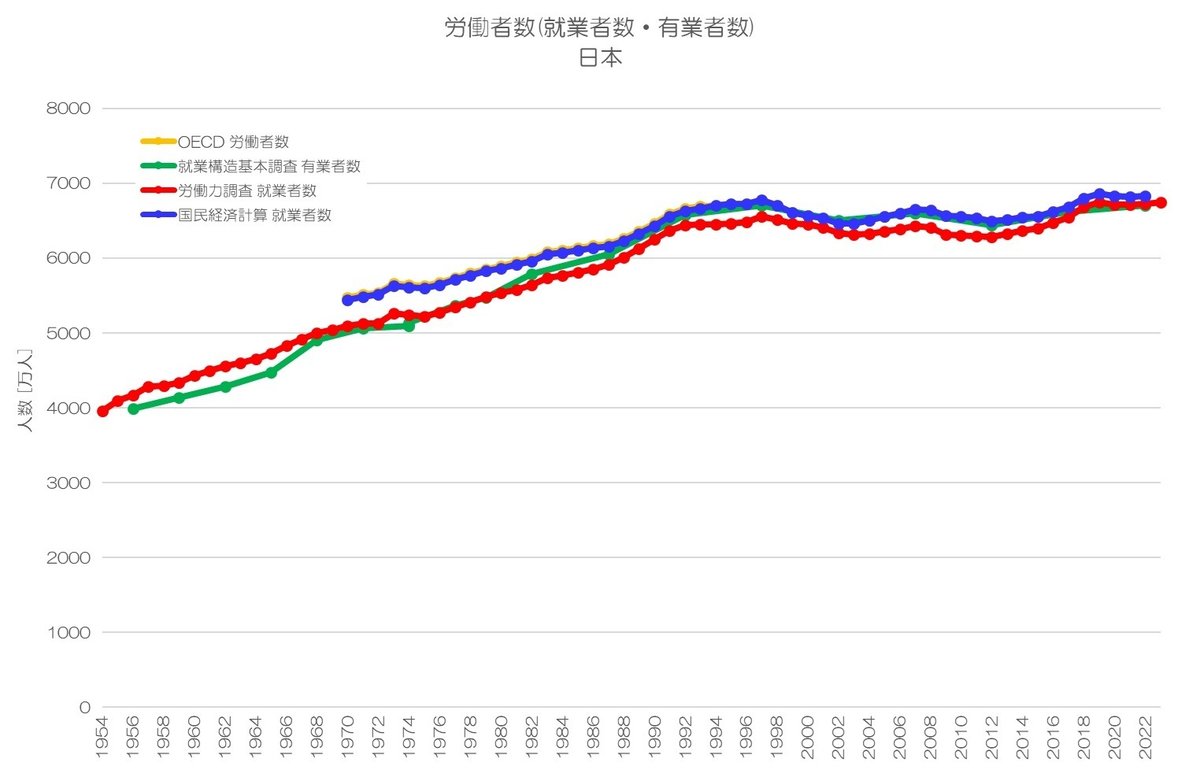

図1 労働者数・就業者数・有業者数 日本

(OECD, 国民経済計算、労働力調査、就業構造基本調査より)

図1がそれぞれの統計データで、日本の労働者数の合計人数の推移です。

OECD(橙)は労働者数(Total employment)、国民経済計算(青)、労働力調査(赤)は就業者数、就業構造基本調査(緑)は有業者数です。

どの統計でも1990年頃までは右肩上がりで増加していますが、その後横ばい傾向が続いている事になります。

OECDの労働者数と国民経済計算の就業者数がほぼ完全に一致する事が確認できます。

(1993年以前はややOECDの労働者数が上回っています)

労働力調査の就業者数は、国民経済計算やOECDとかなり近い水準ですがやや下回ります。

これは、複数の仕事に対するカウントの仕方が異なる影響が出ていると考えられそうです。

就業構造基本調査の有業者数も同程度の水準で推移していますが、1990年頃までは労働力調査と近く、それ以降は国民経済計算と近い水準で推移しています。

いずれの指標も近年では7000万人弱でかなり近い範囲となっている事が確認できます。

2022年の数値で見ると、OECD、国民経済計算では6,831万人、労働力調査では6,723万人、就業構造基本調査では6,706万人です。

その差は100万人前後となるようです。

3. 日本の雇用者数

続いて企業に雇われている雇用者数についての統計データです。

図2 雇用者数 日本

(OECD, 国民経済計算、労働力調査、就業構造基本調査より)

図2が日本の雇用者数の推移です。

1990年代以降からどの統計でもかなり一致して推移している事がわかります。

それ以前は国民経済計算、OECDに対して、労働力調査、就業構造基本調査がやや下回る推移です。

やはり副業の影響などが考えられそうですが、近年ではほぼ一致して推移しているのが興味深いですね。

雇用者として仕事をかけもちするような副業はあまりないのかもしれません。

労働者数(就業者数、有業者数)が横ばい傾向だったのに対して、雇用者数は緩やかに増加傾向が続いています。

近年では約6000万人ほどとなっているようです。

具体的に2022年の数値ではOECD、国民経済計算で6,073万人、就業構造基本調査で6,077万人、労働力調査で6,041万人です。

4. 日本の個人事業主数

続いて個人事業主数を見てみましょう。

図3 個人事業主数 日本

(OECD, 国民経済計算、労働力調査、就業構造基本調査より)

図3が日本の個人事業主数の推移です。

国民経済計算では明確に個人事業主数が公開されていないため、就業者数から雇用者数を引いた数値としています。

労働力調査、就業構造基本調査では、自営業主に家族従業者を加えた数値です。

OECDでは、Self-employedの数値となっています。

どの統計調査でも、個人事業主の人数が大幅に減少している事が示されています。

1970年代は概ね2000万人前後だったのが、近年では600~700万人程度と3分の1程度です。

国民経済計算(青)は、1994年以降OECDの数値と完全に一致しています。

1993年以前はむしろ労働力調査や就業構造基本調査とかなり近い水準だったようです。

国民経済計算は基準が1994年で1993SNAから2008SNAで切り替わっていますので、副業の扱いなどが切り替わった可能性が考えられそうです。

労働力調査や就業構造基本調査はほぼ一致していますが、OECDと1994年以降の国民経済計算の数値より一定数低い状況が続いています。

副業のカウントの仕方の違いが出ているようです。

2022年の数値で見ると、OECD、国民経済計算では758万人に対して、就業構造基本調査は612万人、労働力調査は647万人と100万人強少ないようです。

5. 日本の自営業主数と家族従業者数

最後に、自営業主数と家族従業者数についても確認してみましょう。

この2つを明確に分けて集計しているのは、就業構造基本調査と労働力調査です。

図4 自営業主数・家族従業者数 日本

(労働力調査、就業構造基本調査より)

図4が日本の自営業主数と家族従業者数の推移です。

労働力調査と就業構造基本調査でかなり一致している事も確認できます。

どちらも右肩下がりで減少していますが、特に家族従業者の減少ぶりが大きいようです。

近年では自営業主は500万人程度、家族従業者は100万人程度となっています。

6. 日本の労働者数の特徴

今回は、日本の労働者数についてご紹介しました。

どの統計でも、働く人全般を示す労働者数(就業者数、有業者数)は、企業に雇われている雇用者数と、個人事業主数(自営業者数+無給の家族従業者数)の合計として表現できることになります。

労働者数全体としては1990年代から横ばい傾向が続いていますが、雇用者数は増え続け、個人事業主は減少傾向が続いています。

統計によって大きく異なるのは、人基準なのか職業基準なのかという部分で、副業等で1人で複数の仕事をしている場合の扱い方で差が出る事になります。

日本の場合は、その差は100万人程度となっていて、ほとんどが個人事業主の差異となっています。

昨今フリーランスが増えていると言われますが、フリーランスも個人事業主のいち形態と言えますね。

いずれにしろ、労働者のカウント方法として、労働者、雇用者、個人事業主(含む無給の家族従業者)と大きく3つの区分で集計しているのは各国で共通となるようです。

次回以降は、主に個人事業主にフォーカスして国際比較をしてみたいと思います。

皆さんはどのように考えますか?

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。