030 日本型グローバリズム - 多国籍企業の海外活動

先進国は産業の空洞化が進むものとされていますが、統計データを基に企業のグローバル化について確認してみます。

1. 企業の海外活動とは

前回は、私達日本人の貧困化について取り上げました。

1990年代後半から、生活が苦しくなっている人が増えたようです。

これまでご紹介してきたとおり、日本企業は売上高や付加価値が停滞する中で、人件費や仕入れを抑制し、金融・海外投資で営業外収益を増やし、純利益がかさ上げされています。

法人税率が引き下げられている事もあり、当期純利益が空前の規模に達しています。

このような企業活動が変化している事と並行して、企業活動のグローバル化(多国籍化)も進んでいます。

企業活動のグローバル化とは、国や地域を超えてモノ、サービス、資本、技術が世界規模に拡大する事を指します。

貿易による輸出・輸入の拡大もグローバル化の一端と言えるかもしれませんが、現在の経済においてその大きな役割を担うのが多国籍企業による海外活動ではないでしょうか。

多国籍企業は、自国だけでなく、海外にも支店や子会社を設置し、世界規模で経済活動を行っています。

日本でも、例えば自動車メーカーなどが海外に工場を作り、現地の住民を労働者として雇い入れ、製品をその国や更に別の国に販売します。

当然そこで発生した売上や賃金は、その国の経済活動の結果として記録されるはずです。

逆に、いわゆる外資系企業と言われるように、海外企業が日本に進出して経済活動を行えば、日本人が雇用され、日本のGDPに寄与するはずです。

経済統計としては、企業のこのような海外での活動は海外直接投資として観測されます。

現在の日本は一見すると日本の企業が儲かっていて、日本国民にも恩恵がある活動のように見えますが、果たしてそうでしょうか?

自国企業が他国に進出してばかりで、国内産業が縮小していく事を産業の空洞化等とも呼びますね。

今回は、この企業のグローバル化がどういった状況なのかを、経済統計の観点から見ていきましょう。

「企業の純利益が増える事」と「国内で付加価値が増える事」が必ずしも一致しない事が今回のデータから見えてくるかもしれません。

まず日本企業の海外展開はどのような状況かグラフを見てみましょう。

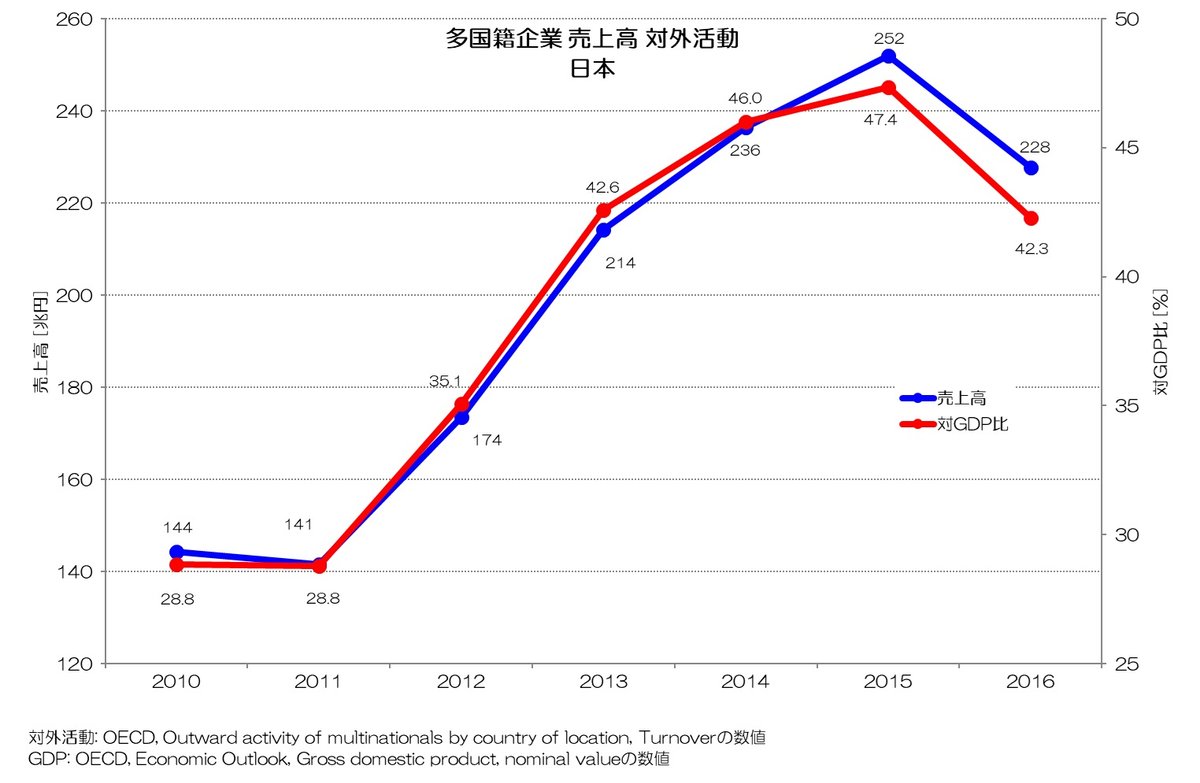

図1 多国籍企業の海外売上高 日本

(OECD統計データより)

図1に日本の多国籍企業による海外での売上高(Turnover)を示します。

自国企業が他国で事業を行う事を、対外活動(Outward activity)と呼びます。

この対外活動のために、海外へ投資する事が対外直接投資ですね。

日本企業の対外活動による売上高は、2010年には144兆円だったのが、直近の2016年には228兆円と6年間に6割近く増えています。

日本のGDPが約500兆円、日本企業の売上高総額が1,500兆円、輸出額が100兆円くらいです。

GDPに対しておよそ42%もの事業を海外で行っている事になります。

私の感覚からすると、非常に大きな規模だという事に驚きます。

税収数十兆円だとか、経済対策数兆円と言われている中で、200兆円以上ものビジネスが海外で行われている事になります。

2. 日本企業の対外活動

グローバル化が進んでいるのだから当然だ、とお考えの方もいると思います。

この数値が大きいのか、小さいのか国際比較もしてみましょう。

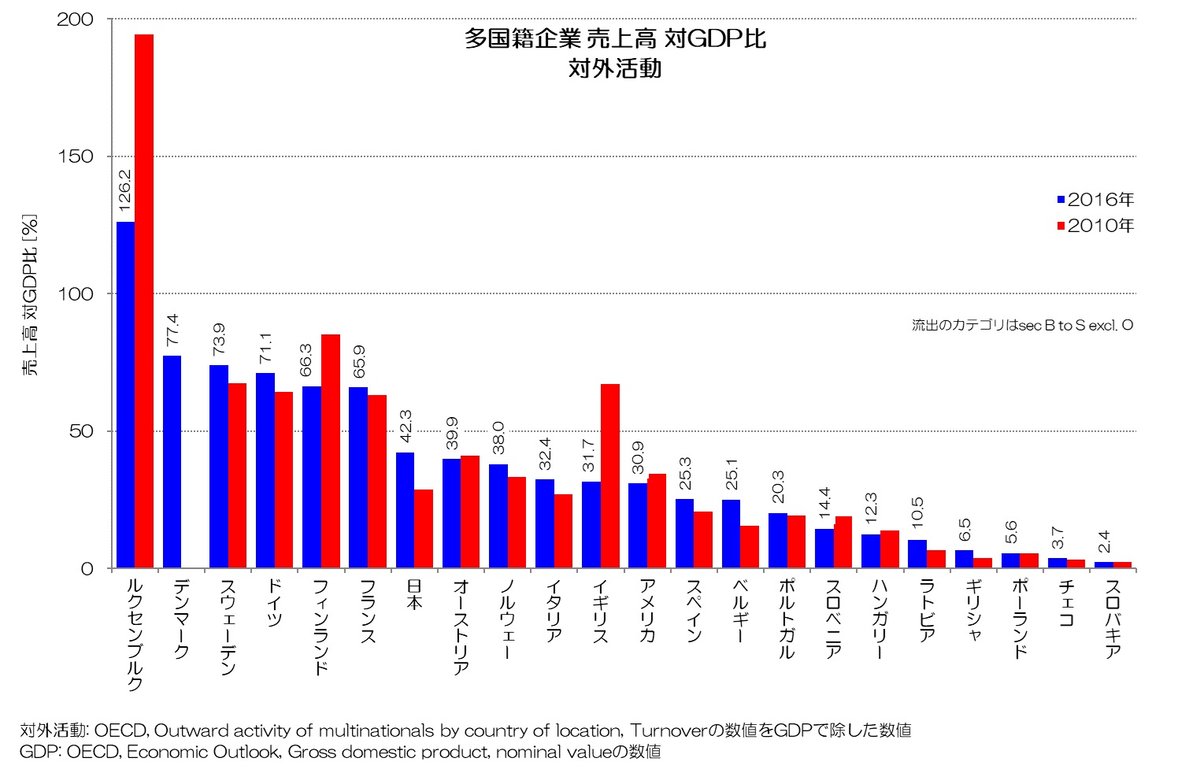

図2 多国籍企業の海外売上高 対GDP比 対外活動

(OECD統計データ)

図2はOECD各国における多国籍企業(Multinationals)による対外活動(Outward activity)の売上高(Turnover)を示します。

数値は各国のGDPに対する比率[%]です。

ルクセンブルクや北欧諸国に次いで、ドイツ、フランス、日本が続きます。

フランスやドイツの多国籍企業はGDPの6~7割程度に値する海外活動を行っているという事ですね。

2010年から2016年の変化をみると、ルクセンブルク、フィンランド、イギリスが大幅に減少しています。

ドイツ、フランスは増加していますがそれぞれ1割に満たない程度の増加率です。

それと比べると日本の伸び率はこの中ではかなり大きいと言って良いと思います。

3. 海外企業による対内活動

グローバル化を考える上で、自国企業の対外活動(流出側)ばかりを見ていては、一面的になってしまいます。

貿易に輸出と輸入があるように、多国籍化でも自国企業の対外活動だけでなく、外国企業の自国への流入となる対内活動(Inward activity)も考えてみなければいけませんね。

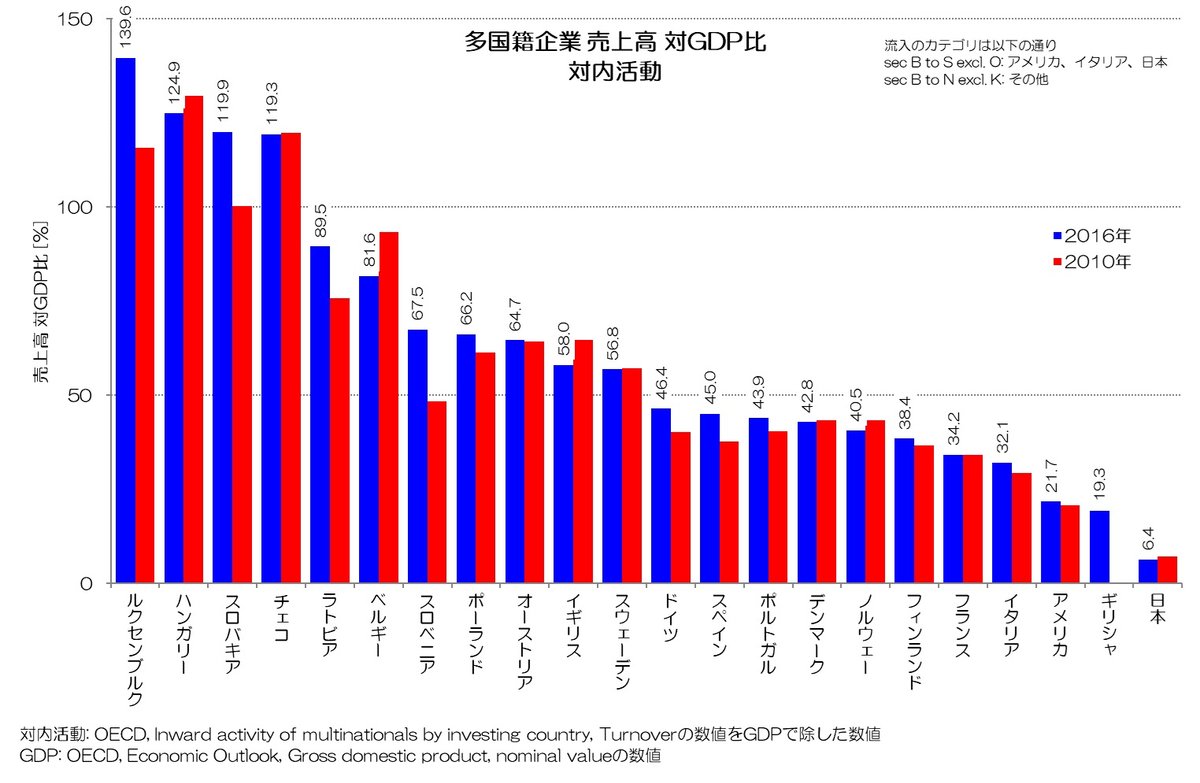

図3 多国籍企業の国内売上高 対GDP比 対内活動

(OECD統計データ)

図3に、多国籍企業の自国への対内活動について、売上高の対GDP比を示します。

やはりルクセンブルクが多いですが、ハンガリー、スロバキア、チェコなどの国が続きます。

ドイツやフランスは下位の方になりますが、それでもそれぞれ46.4%、34.2%といった数値です。

アメリカも下位ですが21.7%、下から2番目のギリシャで19.3%です。

日本だけが何故か6~7%と一桁の数値です。

日本は海外展開する企業が多い割には、外資企業が進出してきていないという状況ですね。

※ 対内活動の対象業種については日本、イタリア、アメリカは対外活動と同じ範囲ですが、他の国はやや異なる範囲になります。

他の国は対外活動と比較して範囲が狭くなるため、やや低めの数値になっている可能性が考えられます。

ご参考のため産業区分は記事末に記載しておきます。

4. 海外活動のバランス

それでは、各国の目線で見た時の、多国籍企業の活動は差し引きでどの程度なのでしょうか。

対外活動は国内から流出するビジネスと捉えられますのでマイナス、対内活動は流入するビジネスとして捉えられますのでプラスとすると、各国のグローバル事業の収支として評価できるのではないでしょうか。

この収支がプラスであればグローバル化により自国の事業が増え、マイナスであればグローバル化により自国の事業が海外に流出している方が多いと考えられます。

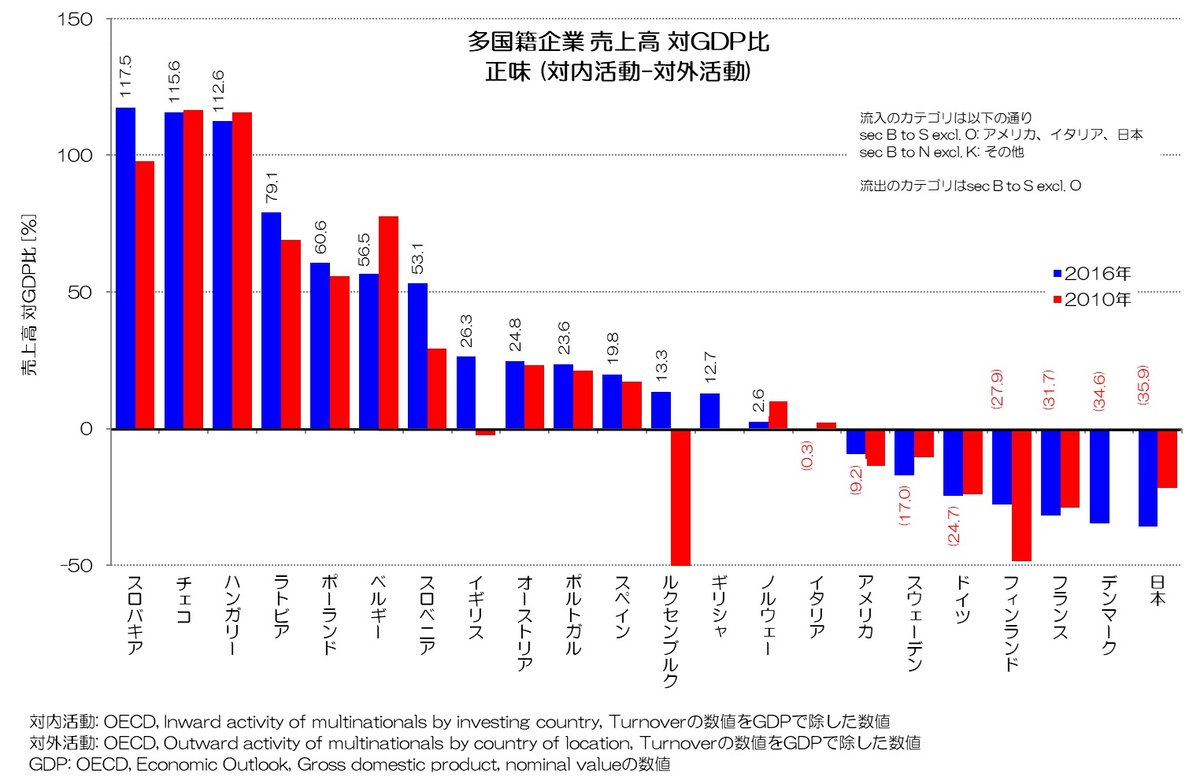

図4 多国籍企業 売上高 正味

(OECD統計データ より)

図4が多国籍企業の対内活動の売上高から、対外活動の売上高を差し引いた正味の金額(対GDP比)です。

スロバキア、チェコ、ハンガリーなど東欧諸国が軒並み大きなプラスとなっています。

外国資本が入り国内に仕事が大量に流入している状況ですね。

アメリカやドイツ、フランス、日本などの経済規模の大きい国やスウェーデン、フィンランド、デンマークなどの北欧諸国はマイナスです。

その中で日本が最もマイナス水準が高い結果となります。

GDPの約36%にあたる、193兆円が流出超過となっている状況です。

しかもドイツやフランスと比べると、6年間での超過の伸びも大きいですね。

この6年で急速に対外活動が進んだ事が反映されています。

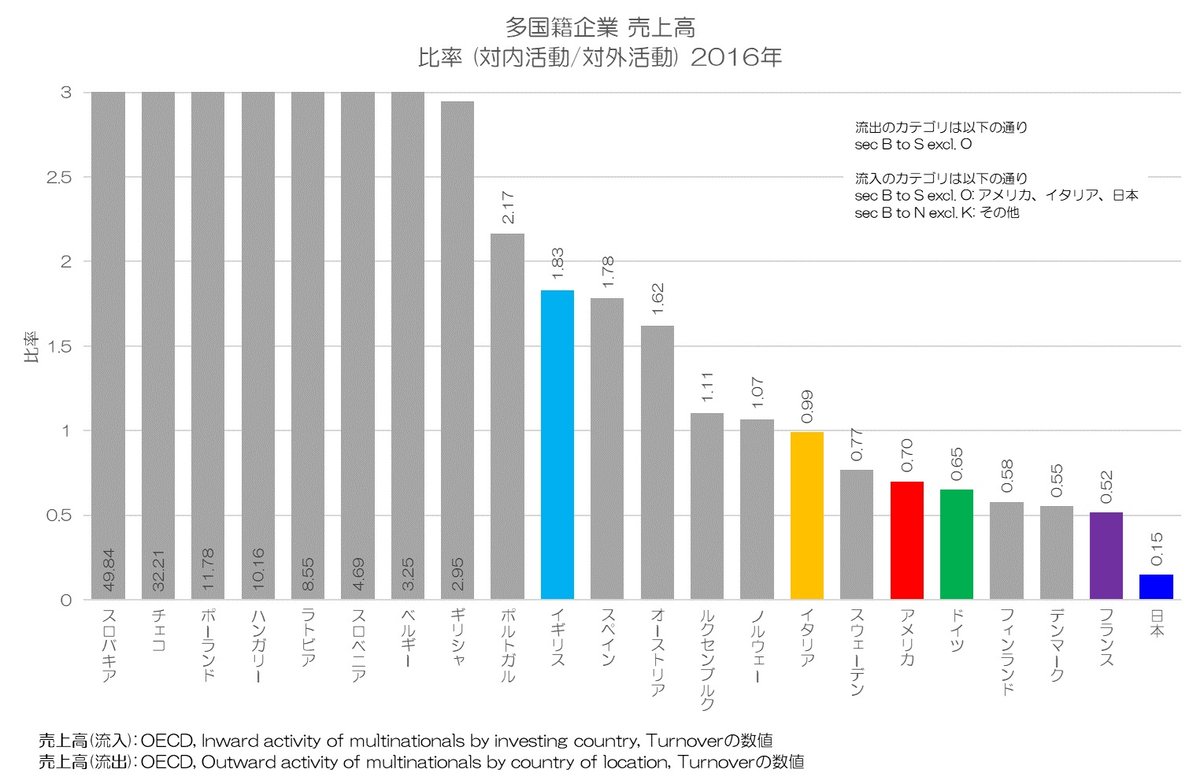

図5 多国籍企業 売上高 比率 2016年

(OECD統計データより)

図5は各国の多国籍企業による売上高について、対外活動に対する対内活動の比率です。

ドイツやフランスは対外活動の割合が大きいですが、対内活動も相応に大きな数値です。

2016年での対内活動に対する対外活動の比率は、ドイツ0.65、フランス0.52、アメリカ0.70です。

これに対し日本は0.15と極端に小さな数値です。

対外活動と対内活動のバランスを見ると、日本だけ極端に対外活動に偏ったグローバル化が進んでいると言えます。

5. 労働者数で見る海外活動

次に、売上高(Turnover)だけでなく、労働者数についても同様に見てみましょう。

企業が他国に現地子会社を作り、労働者を雇用する場合はどのような人が働くでしょうか?

本国の労働者が現地で働くケースもあるかもしれませんが、大多数が現地人が雇用されるはずですね。

つまり、売上高(付加価値)と同様に、雇用も多国籍化による流入、流出という考えができるものと思います。

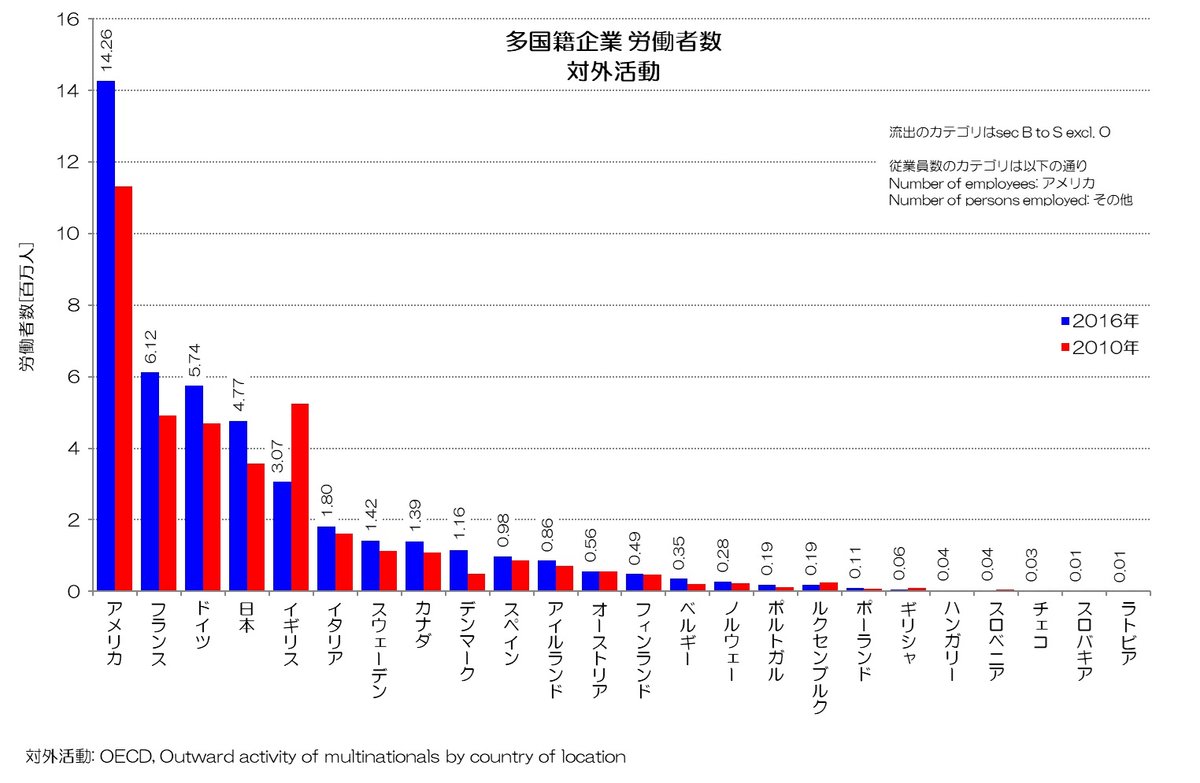

図5 多国籍企業 労働者数 対外活動

(OECD統計データ より)

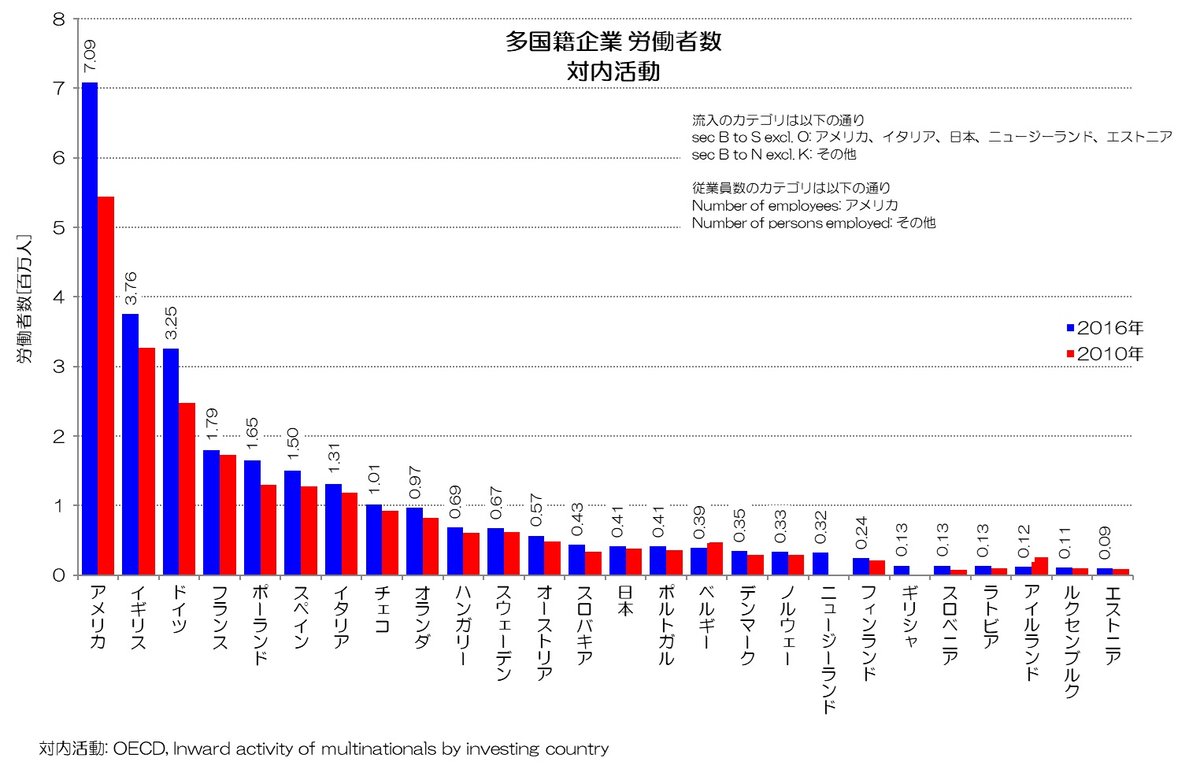

図6 多国籍企業 労働者数 対内活動

(OECD統計データ より)

図5,6にそれぞれ多国籍企業の進出している国で雇用している労働者数の人数を示します。

(統計データ収集の都合上、アメリカだけ若干違うカテゴリー(Number of employees)となりますが、かなり小さな差異と考えられますのでここでは統一的にグラフ化しています)

図5は海外進出している自国企業が、進出国で雇用している労働者数(流出側)です。

図6は自国に進出してきている外国資本企業が、自国で雇用している労働者数(流入側)です。

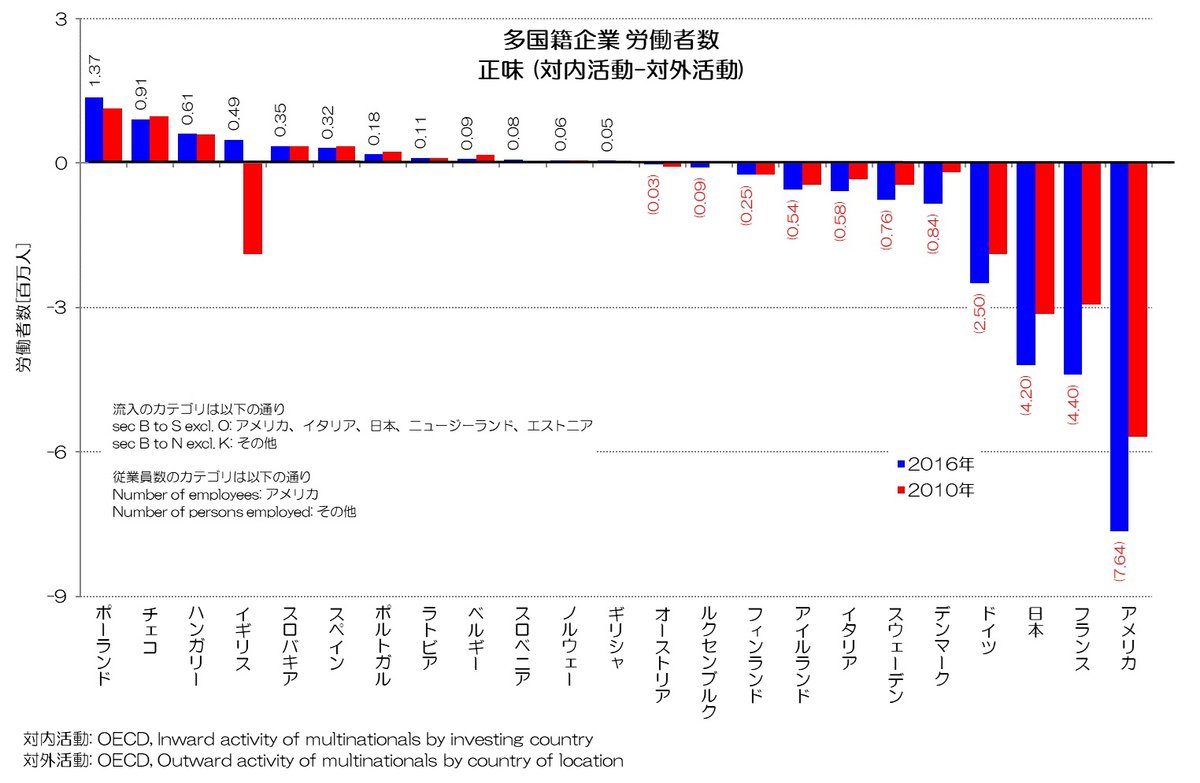

図7 多国籍企業の正味従業員数

(OECD統計データ より)

図7は対内活動と対内活動の差引となっていて、自国で外国資本に雇用されている労働者数から、海外進出している自国企業が進出国で雇用している労働者数を差し引いた人数です。

この人数がプラスだと多国籍化によって自国民がより多く職を得た事になりますし、マイナスだとその逆に職を失った可能性のある労働者の方が多いことになります。

図7で大きくマイナスなのがドイツ(-250万人)、日本(-420万人)、フランス(-440万人)、アメリカ(-764万人)ですね。

各国ともこの6年で大きく割合を増やしています。

イギリスだけマイナス(-189万人)からプラス(49万人)に転じているのが興味深いです。

また、図5、図6を見比べてみると、ドイツ、フランス、アメリカは対外活動の人数も多いですが対内活動の人数も多く上位に位置します。

2016年の対外活動と対内活動の割合(流入 ÷ 流出)を見てみると、ドイツ0.57、フランス0.29、アメリカ0.50です。

日本は対外活動の人数は上から4番目(しかも6年間の伸び率が大きい)ですが、対内活動の人数は極めて少ない水準です。

日本は2016年の時点で、海外で雇用した従業員数が480万人近くになる事がわかります。

日本の労働者が約6000万人ほどといわれますので、その1割近くを海外で雇用している事になるわけです。

また、日本の2016年における対内活動に対する対外活動の比率は0.09で、10%に満たない水準です。

売上高同様、かなり対外活動側に偏っていますね。

6. 日本型グローバリズム

今回は、企業の多国籍化についてご紹介しました。

対外活動も対内活動も盛んなアメリカやドイツ、フランス、対内活動が極めて大きい東欧諸国などと比べると日本だけ状況が大きく違うようです。

日本は海外への進出をしてばかりで、海外からの対内活動が極めて少ない特殊な状況です。

このような対外活動ばかりに偏ったグローバル化は、少なくともOECDでデータのある国の中では日本だけのようです。

これを日本型グローバリズムと呼んでも良いのではないでしょうか。

日本企業がどんどん海外に進出していく裏では、前回まで見てきたように国内経済の停滞が続いたわけですね。

他国は、自国企業が海外に積極的に進出していくと同時に、他国企業が自国へも進出してきているという双方向的なグローバル化が進んでいます。

「産業の空洞化」というのがあたかも先進国共通の事象として語られることも多いと思いますが、このデータを見る限りでは一方的に国内産業の空洞化が進んでいるのは日本だけの特徴と言えそうです。

皆さんはどのように考えますか?

参考:産業分類について

今回の多国籍企業に関するデータは、産業分類のグループごとに集計されています。

OECDの統計データで参照される産業分類は、国際標準産業分類(ISIC REV4)です。

どのような産業が含まれるのか、下記の通りご紹介いたします。

今回のデータでは、国によってB to S excl. Oと、B to N excl. Kという異なったグループが含まれますので、ご了承いただければ幸いです。

B to S excl. O: 農林水産業、公務を除く全産業

B to N exc. K: 農林水産業、公務、教育、保健、その他サービス業、金融・保険業を除く全産業

B to N excl. Kよりも、B to S excl. Oの方が対象範囲が広い事になります。

A 農林漁業工業

B 鉱業及び採石業

C 製造業

D 電気、ガス、蒸気及び空調供給業

E 水供給業、下水処理並びに廃棄物管理及び浄化活動建設業

F ConstructionF 建設業一般サービス業

G 卸売・小売業、自動車・オートバイ修理業

H 運輸・保管業

I 宿泊・飲食業情報通信業

J 情報通信業金融保険業

K 金融・保険業不動産業

L 不動産業専門サービス業

M 専門、科学及び技術サービス業

N 管理・支援サービス業公務・教育・保健

O 公務及び国防、強制社会保障事業

P 教育

Q 保健衛生及び社会事業その他サービス業

R 芸術、娯楽、レクリエーション業

S その他のサービス業

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。