マンガと動画でよくわかる!上から目先生が教える「ヒールフック」と『円登り』

ヒールフック基本

上から目先生とは、いつも上から目線で厳しく、時にまじめにおぶざけして(?)ボルダリングを指導してくれるプロクライマー尾川とも子のSNSでたびたび登場してきた四角めがねをギラつかせている先生です。

ぼる子ちゃんはボルダリング歴3年の学生クライマーです。実は彼氏募集中です。上から目先生のおふざけに構わず突っ込みができる強いメンタルは、ボルダリングにも生かされている!?

他の人はホールドにヒールがかかるのに、自分は柔軟性がないから足が上げられない!という人がいますが、意外と壁に密着している人がします。そうすると、なかなか足が上がりません。これはビギナーだけでなく特に中上級者によくあり得ることで、より手持ちのホールドが悪くなると壁に密着しすぎて、足が上がりつらくなります。数センチでもおへその前に空間を作る意識をすると、足が上がってヒールフックがかけられます。

細かく分ければ、もっともっと種類がありますが、まずはこの大きな3種類をレッスンしましょう。特に決まった名前もないので、先生が勝手に名付けました。ここからは、市販のハウツーには書かれていないとっておきの身体の使い方を学びましょう。

引っかけ型

おへそを意識することで、体幹で身体を動かして登ることができます。要は小手先で登るのではなく体全体で登ることができます。

とても簡単なエクササイズですが、意外と正しくできていない方が多いのです。腰を丸めてはいけないエクササイズで知らず知らずのうちに腰を丸めていたり、膝を浮かせてはいけないのに、浮いてしまったり・・・など。スマホで動画を撮って自分の全体図を確認しながら最初は行ってみましょう。

エクササイズも毎日続けることが大切で、簡単なものでないとなかなか続きません。しかも、簡単なエクササイズほど、しっかり丁寧に正確にやってみてください!

乗りこみ型

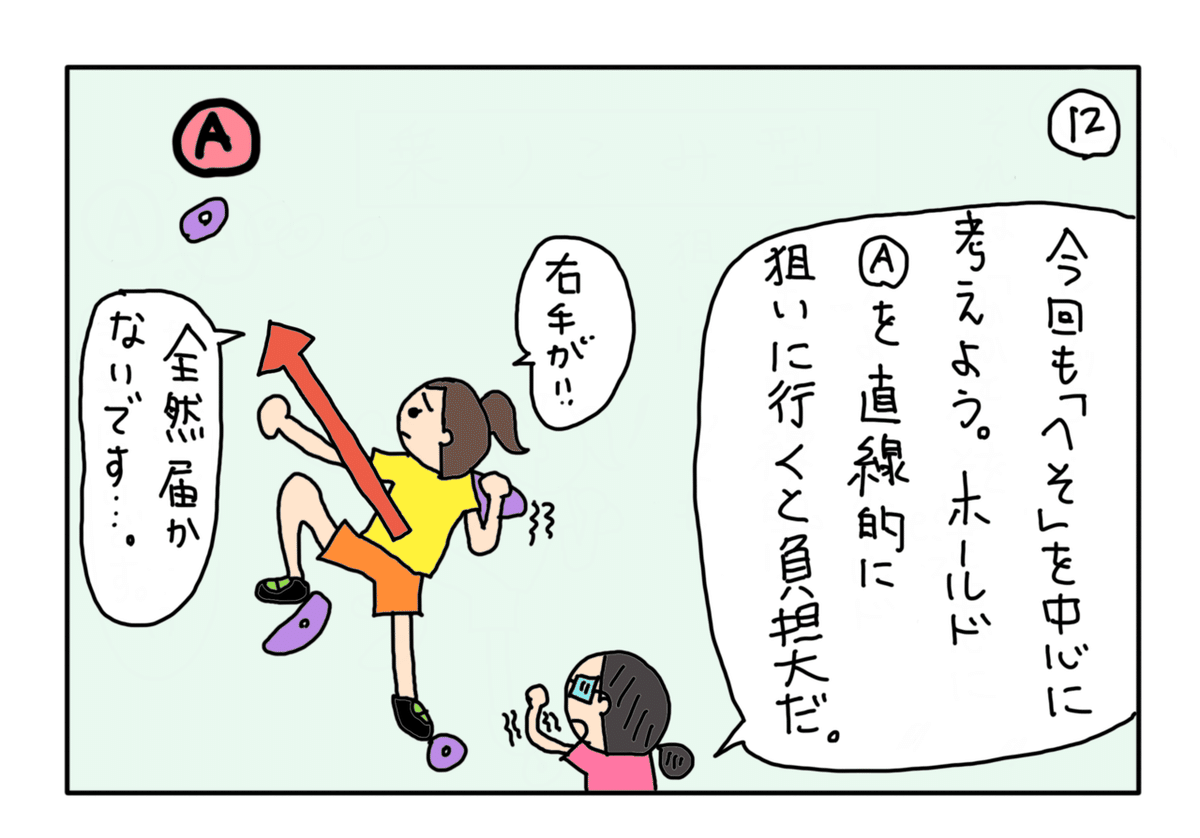

上記でも説明したように、おへそで登ることは身体全体で登ることにつながります。次のホールドに向かう手の方ばかり気にしてしまいがちですが、おへそから登ることをしっかり意識しましょう。

股関節から体を持ち上げることで、腕の負担を減らすことができます。腕の筋肉より脚の筋肉のが大きくパワーがあるので、脚をしっかり使いましょう。

ヒールフックに限らず、すべてのムーブで円登りを意識して下さい。トップの選手は無意識でできるようになってます。まずはアップの段階から意識して円登りし、そのうち意識しなくても自然にできるようになったら、こっちのものです。

ホールドのに乗せている足ばかり気にしてしまいますが、乗せていない反対の足もとても重要です。トントントンと壁にこすりつけてスメアリングすることでより体を押し上げるサポートをすることができます。

片方の脚だけで7から10キロあります。意識の行っていない忘れ去られた脚はただのおもりでしかなくなってしまいます。傾斜のある壁だとしても脚を重力に任せてブランブランさせず、きちんと意識して、スメアリングで壁に押し当てバランスを取りましょう。

この簡単なトレーニングが10回正しくゆっくりやるだけで結構しんどいですよ。股関節が柔らかいからヒールフックは大丈夫、と思われている方でも、股関節をうまく連動させて使えていないと宝の持ち腐れです。体重を股関節に乗せて持ち上げていく一連の動きをしっかり地上でトレーニングしてみてください。

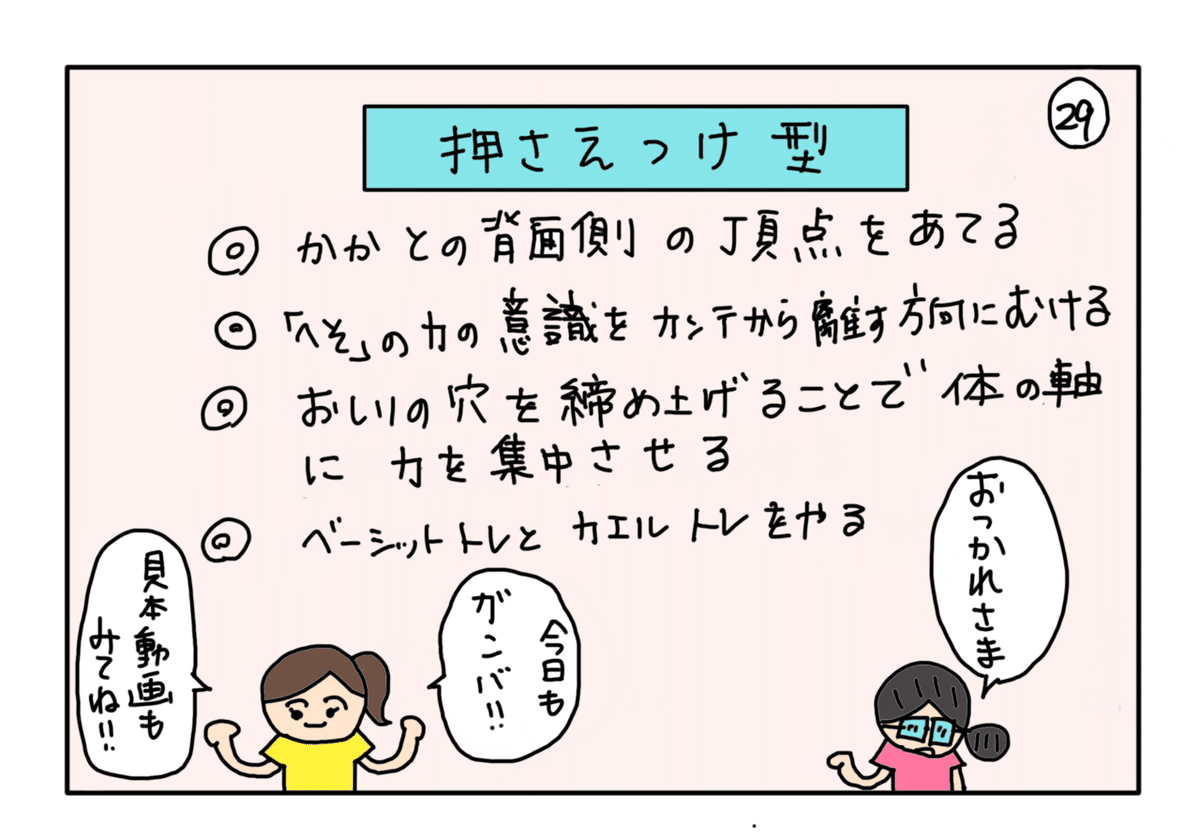

押さえつけ型

こういったカンテのヒールフックの場合、フットホールドがとても小さかったり、ポケットなどでかかとがひっかけにくかったり、することが多いです。もちろん厚みがあるホールドであれば、乗りこみ型ヒールフックで攻略してみましょう。

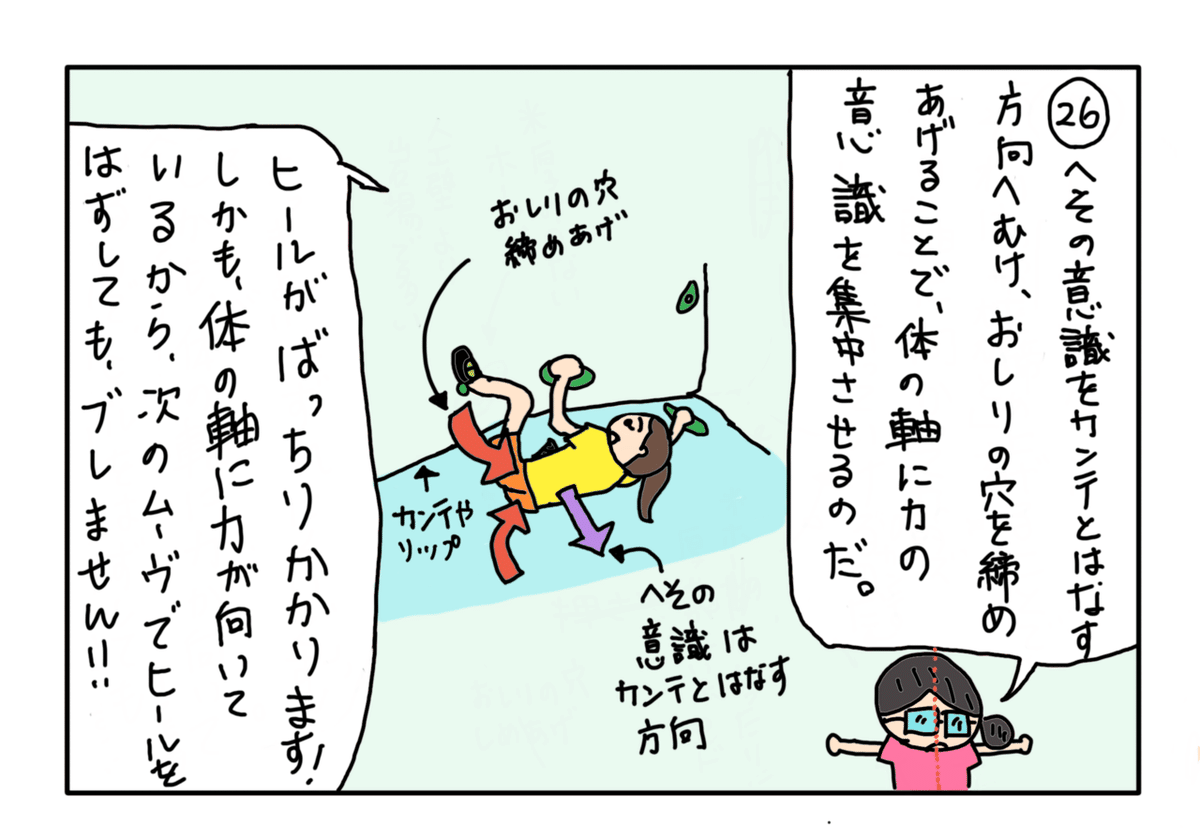

ヒールフックがかかったとしても、次のホールドをとる時、次のムーヴを起こす時など、ヒールフックを解除するときに足がぶらーんと剥がれてバランスをくずし落ちてしまうことがよくあります。

おへその意識をカンテとはなす方向にもっていくことでヒールフックをしっかりきかすことができます。その半面、しっかりきかせすぎると、今度は次のムーヴでヒールを解除しなければならないときに厄介です。ヒールフックを解除するときに足がぶらーんと剥がれてバランスをくずし落ちてしまわないように、お尻の穴を締め上げることで体の軸に力を集めて、解除したときにもバランスを保ち、脚をブラーんと剝がれにくくします。

ここで注意したいのが、お尻のほっぺに力を入れるのではなく、あくまでお尻の穴を意識してください。恥ずかしいですが、うんちを我慢するときの感覚です。もっと言うと、ウォシュレットの水がお尻の穴に入っていき、それがこぼれないようにする感じ。難しいかもしれませんが、トイレの時にでもぜひ意識してみてください。

自然分娩されたママクライマーさんは骨盤がぐっと開いたことがあるので、このように外に力が分散されると体のバランスが崩れやすく、軸に力が入っていかない感覚がわかるかと思います。腹筋が全然きかなくなります。山陰などで習った骨盤矯正トレーニングや骨盤底筋肉トレ、膣トレなどを思い出してみてもよいです!お尻の穴を締め上げることと同じ効果が得られます。男性でも、電車で座る時など、脚を広げて座らず、脚を閉じて座る練習をしてみてください。

ワーク中に雑誌など挟んで座るもの効果あります。

ヒールフックのケア

本当は脚全体、ひいては身体が全部つながっているので、全身をほぐしておいたほうが良いでしょう。脚だけ緩めてもほかの部位が引っ張られておかしなバランスになってしまいます。テントのひもの張り具合をバランスよくみて組み立てるのと同じく全体的な緩み具合をバランスよく保ったほうが本来はいいです。時間がないときや、ここぞヒールフックというときには脚だけやってみましょう。

購読ありがとうございました。よろしければ、上から目先生とぼる子ちゃんにサポートをよろしくお願いします!