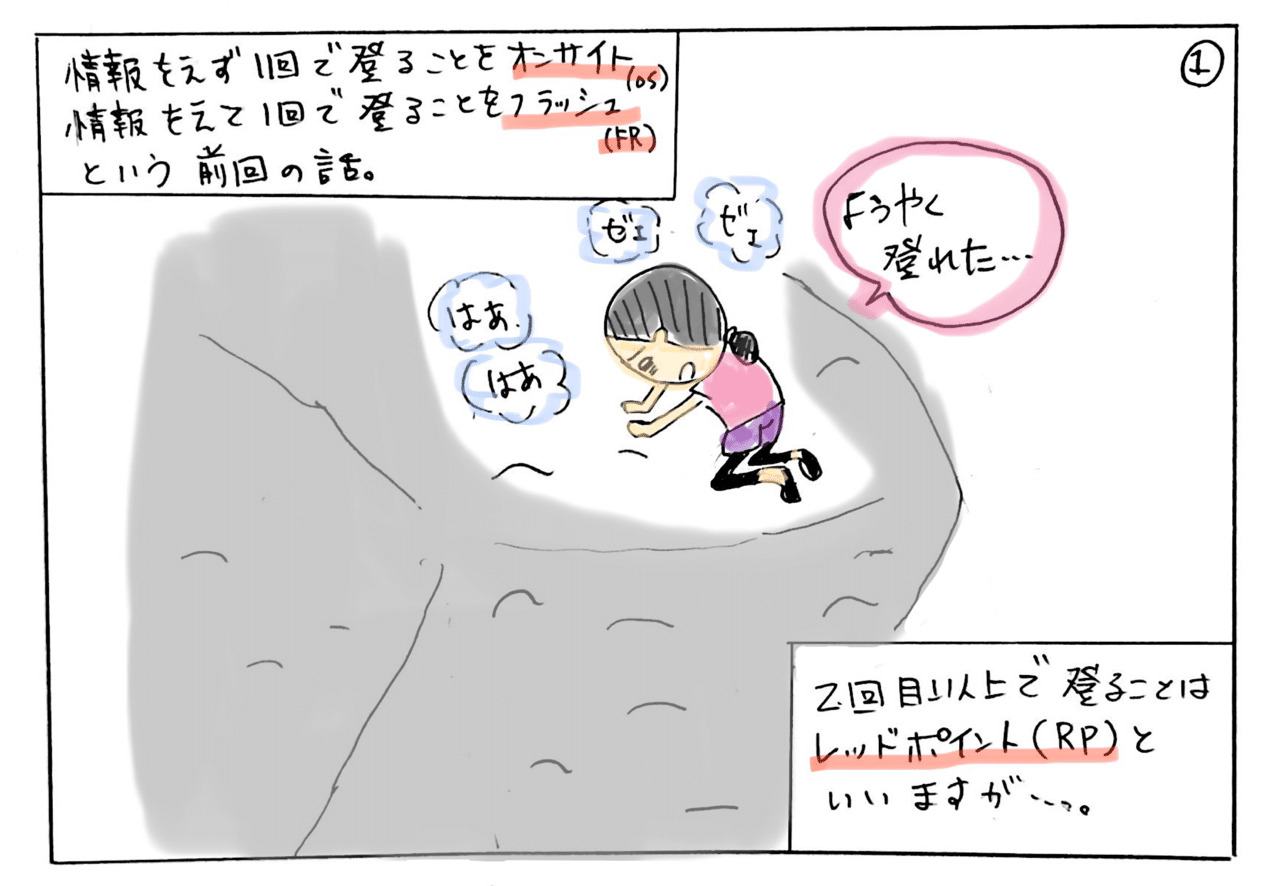

ボルダリングの価値は登れるまでの回数で決まる!

手書きマンガ

まずはこちらをご覧ください。

続きです。

オンサイト・フラッシュ

ボルダリングだけでなく、ロープを装着するルートクライミングでも、

オンサイトした、フラッシュした、と言います。

日本でフラッシュというと、

動画も含め、人の登りをみた、やり方、手順を教えてもらった

これらの情報を得た上で、1回で登れたと場合というイメージです。

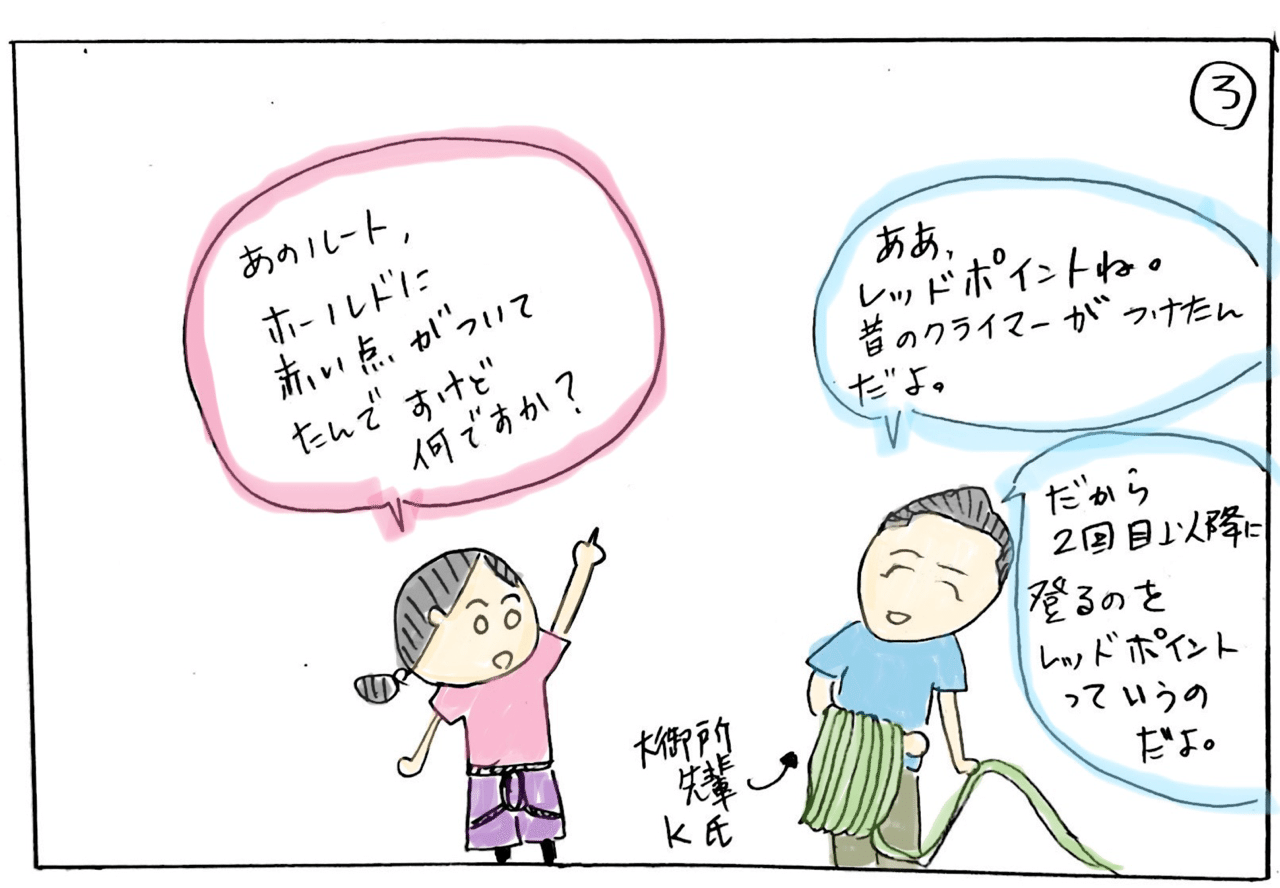

しかし、アメリカの友人のように、

「情報」という定義も世界で違っていて、

どんな情報を得たら、フラッシュか?

曖昧な点もあります。

現在では、彼の言う通り、グレードがわかった時点、クリーニングしてホールドの具合がなんとかくわかった時点でも、情報を得たということで、その後1回で登れれば「フラッシュ」というのが主流となってきています。

何十メートルと登る手の届かないルートクライミングと違い、

特に4.5メートルほどの手の届く範囲が広いボルダリングにおいては、「オンサイトで登った!」という言い方はなくなりつつあります。

ただし、ボルダリングのコンペにおいて、

オンサイト方式といえば、

前の選手やモデルクライマーの登りを見ることなく制限時間内で挑戦すること。登る前にブラシを使って自身でクリーニングしても構わない。

フラッシュ方式と言えば

主にスピードやリードクライミングで行われて、前の選手の登りやモデルクライマーの登りを見てよいことになります。

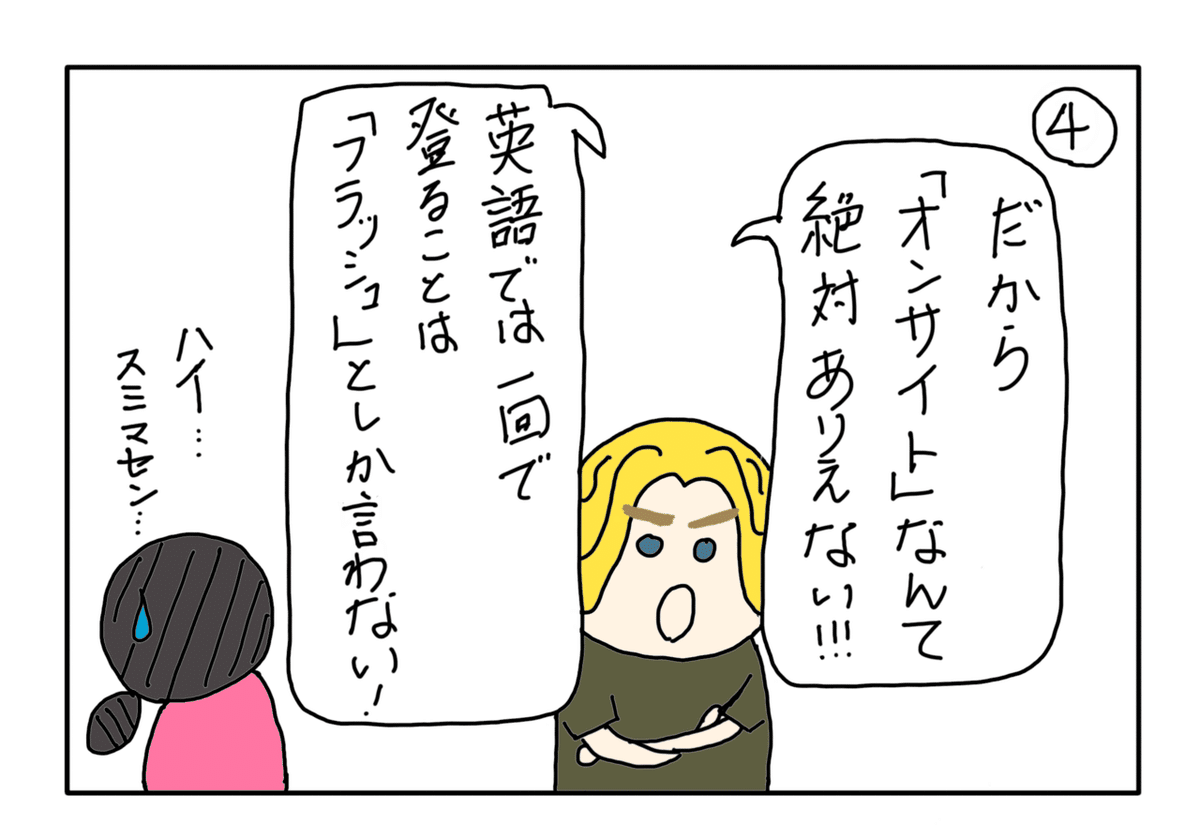

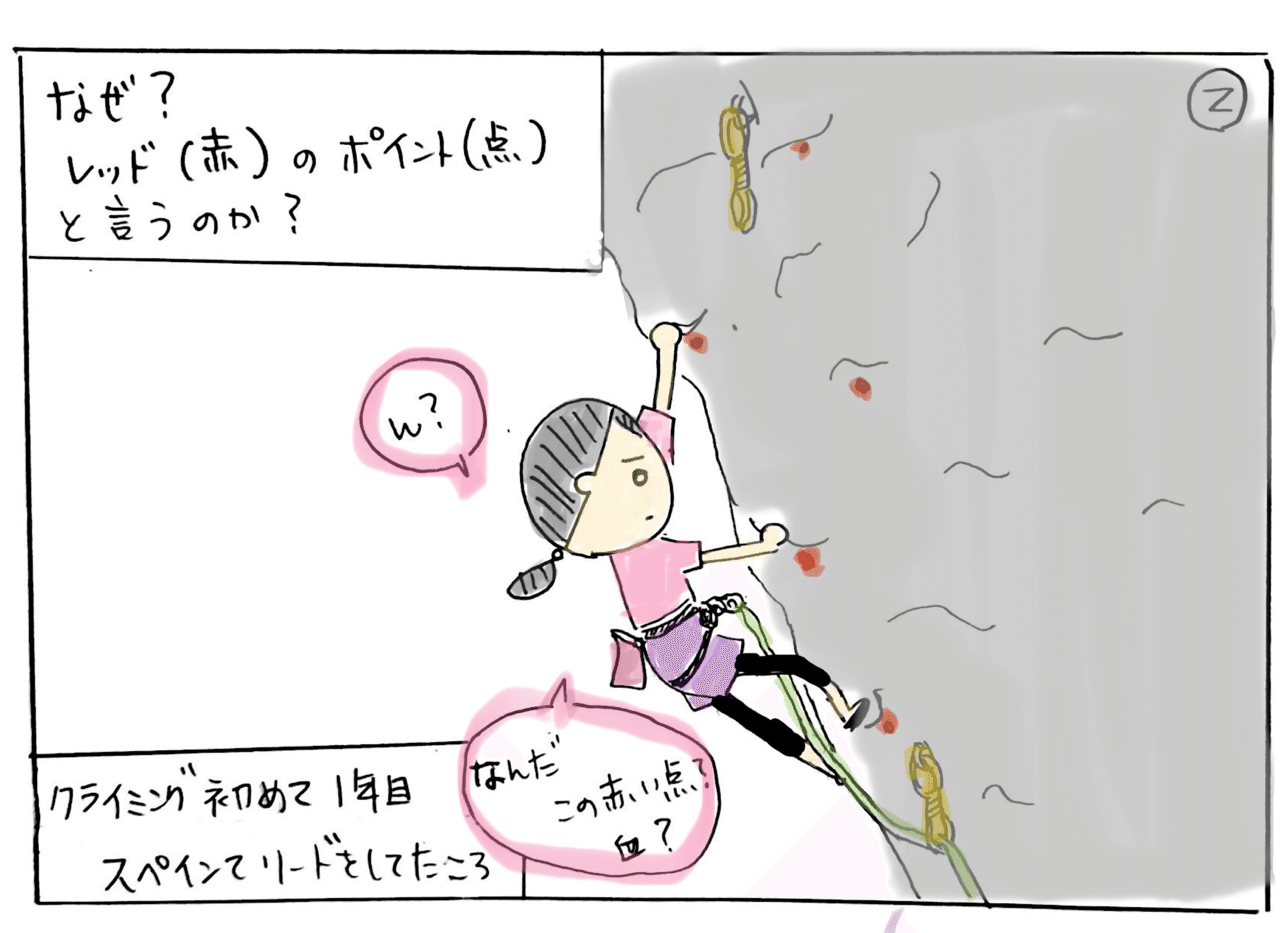

レッドポイント

レッドポイントと呼ばれる由来となった、岩につけられた赤点。

昔は良かったのかもしれませんが、今では負の遺産となっています。

クライマーはより自然に違い形で登ることに価値を見出しているので、

本来あるべきでない赤点は、意味のないもの、むしろ消せるものなら消したいと考えています。

赤点を目印にして登りきるより、どこに岩の掴み所があるか探しながら登り、動きを解明していくのが、クライミングの楽しさの醍醐味なのです。

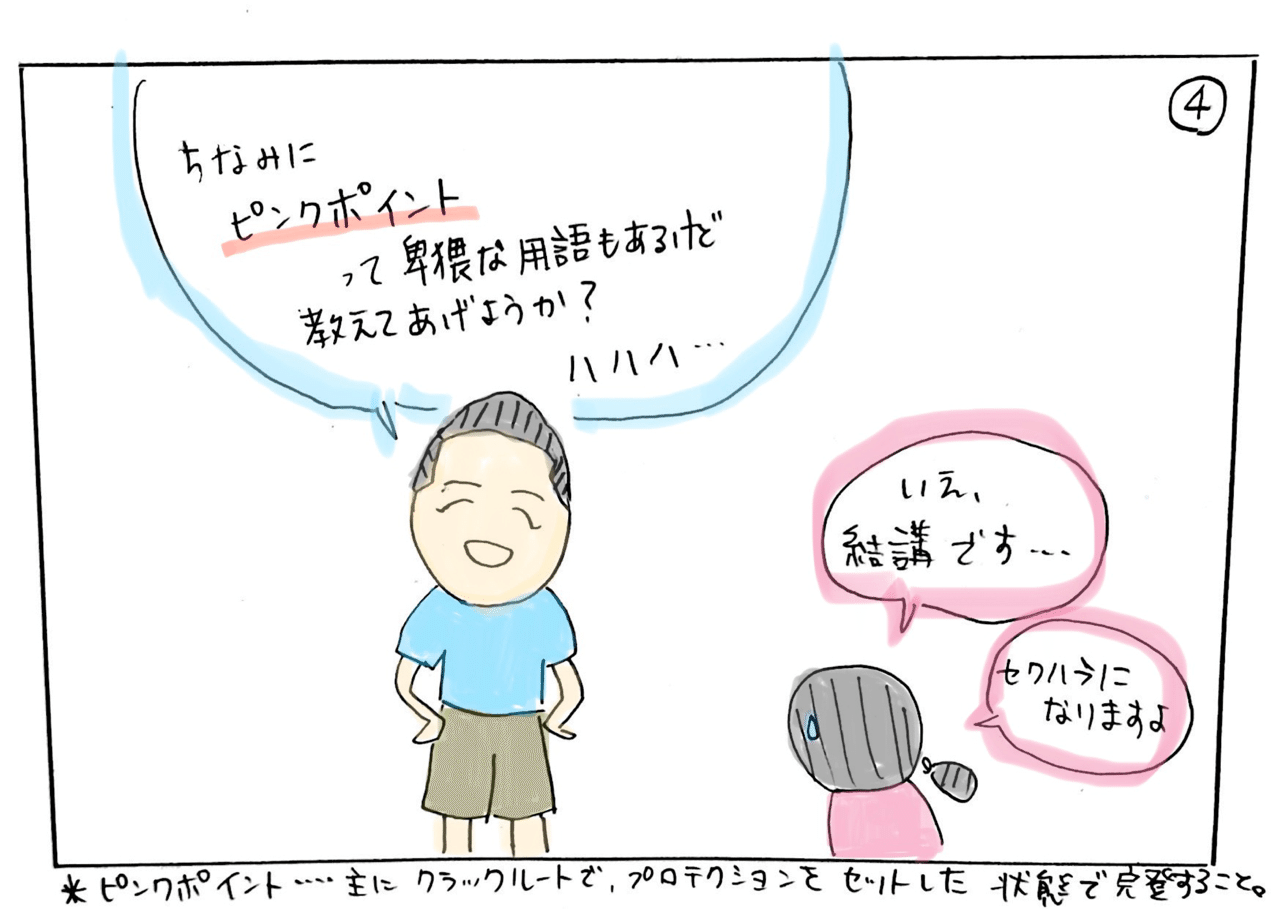

ピンクポイント

先輩の言うピンクポイントとは、全く卑猥な言葉ではなく(笑)

登る回数というより、登り方になります。

岩場のルートクライミングは、スポートクライミング(sport climbing)と言ったりします。(スポートと呼ぶことでオリンピックでのスポーツクライミング (sport climbing )とは言葉を分けることにします。)

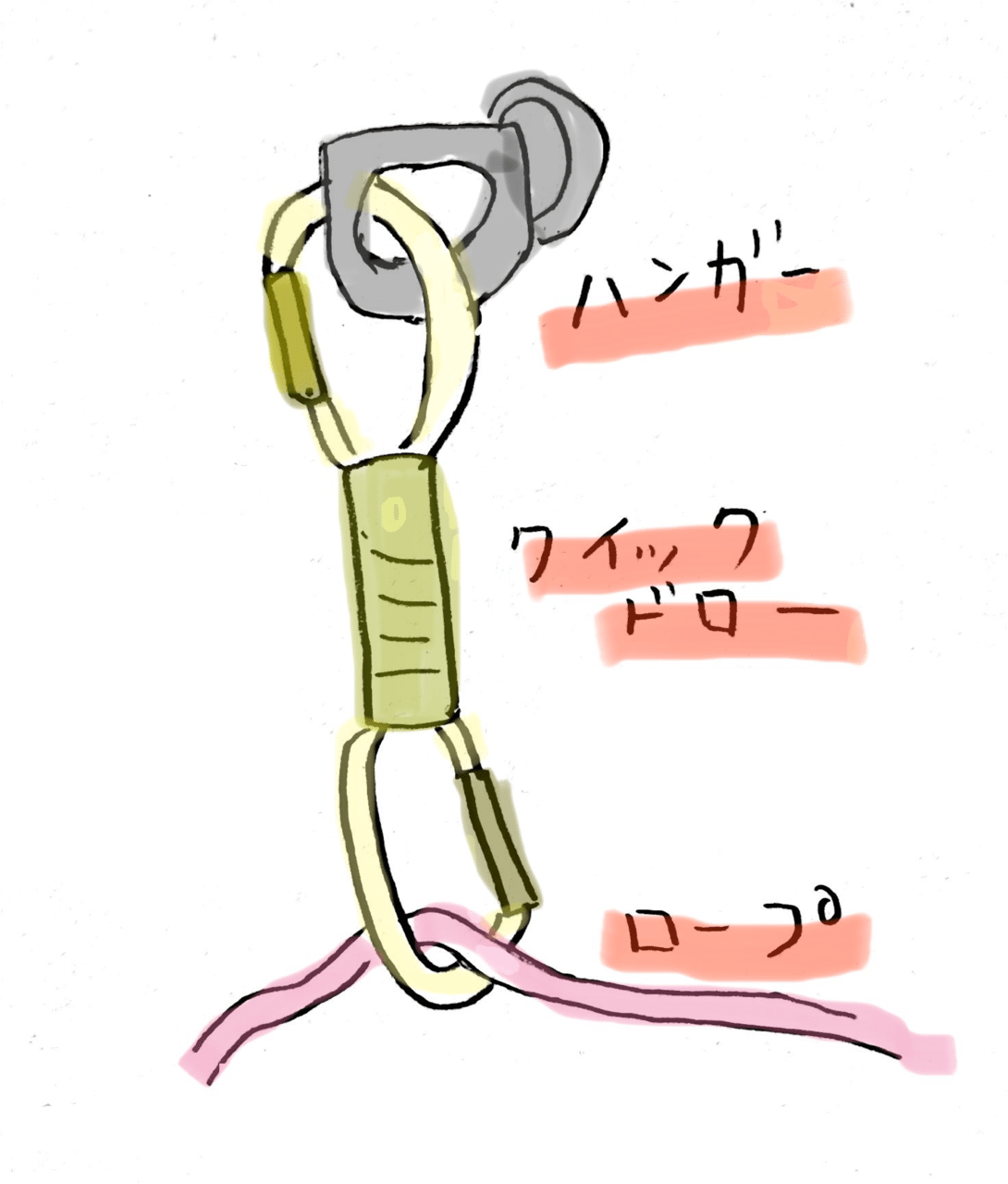

ハンガーと呼ばれる穴の空いた金具が取り付けられていて、そこに、クイックドローと呼ばれる、スリングの上下の端にカラビナがそれぞれがつけられたものをひっかけます。

カラビナの一方はハンガーにかけ、もう一方は命綱であるロープをかけていきます。

(ハンガーの取り付けや点検は、フリークライミング協会の職人さんがボランティアや会費などで行っています)

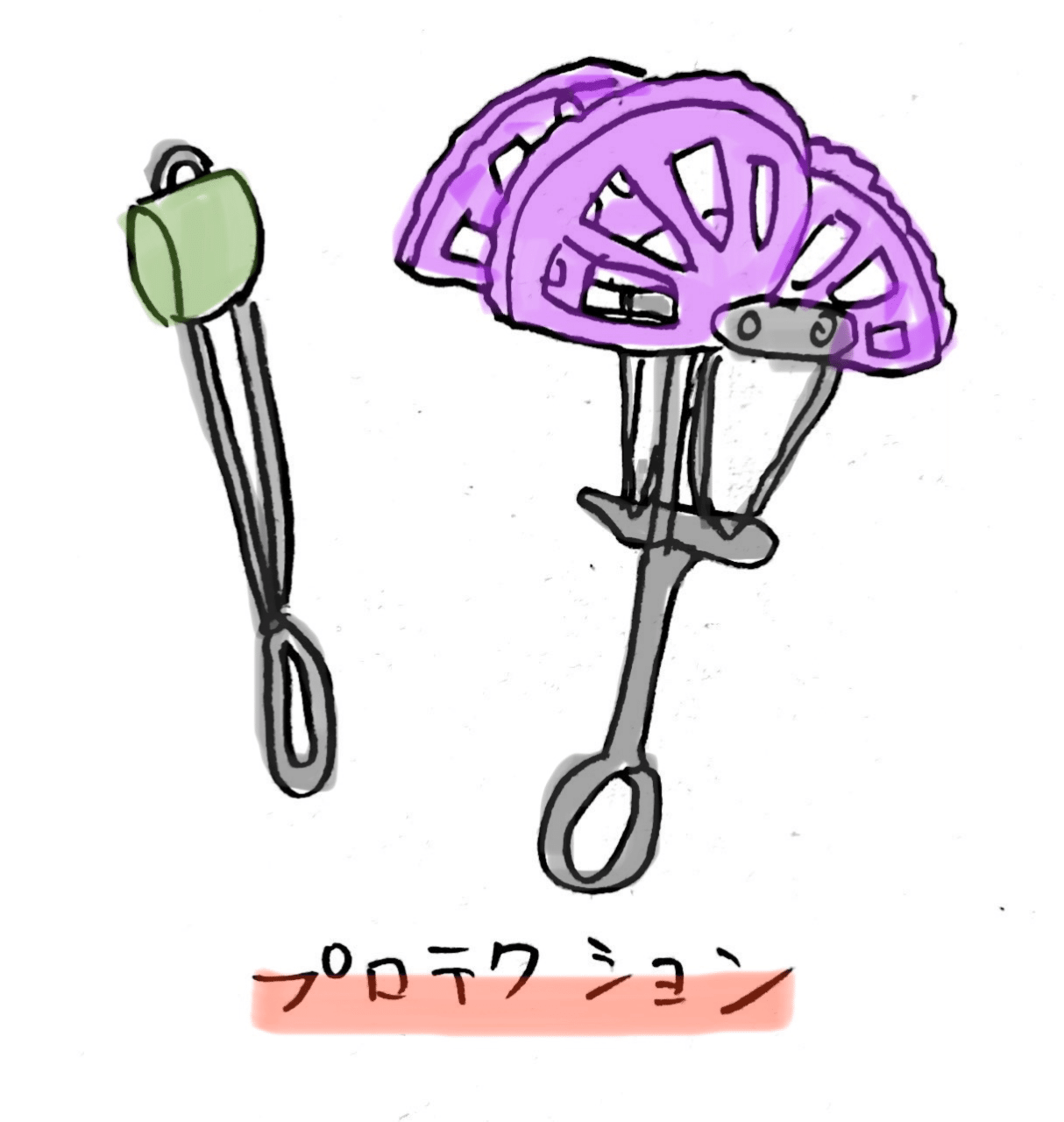

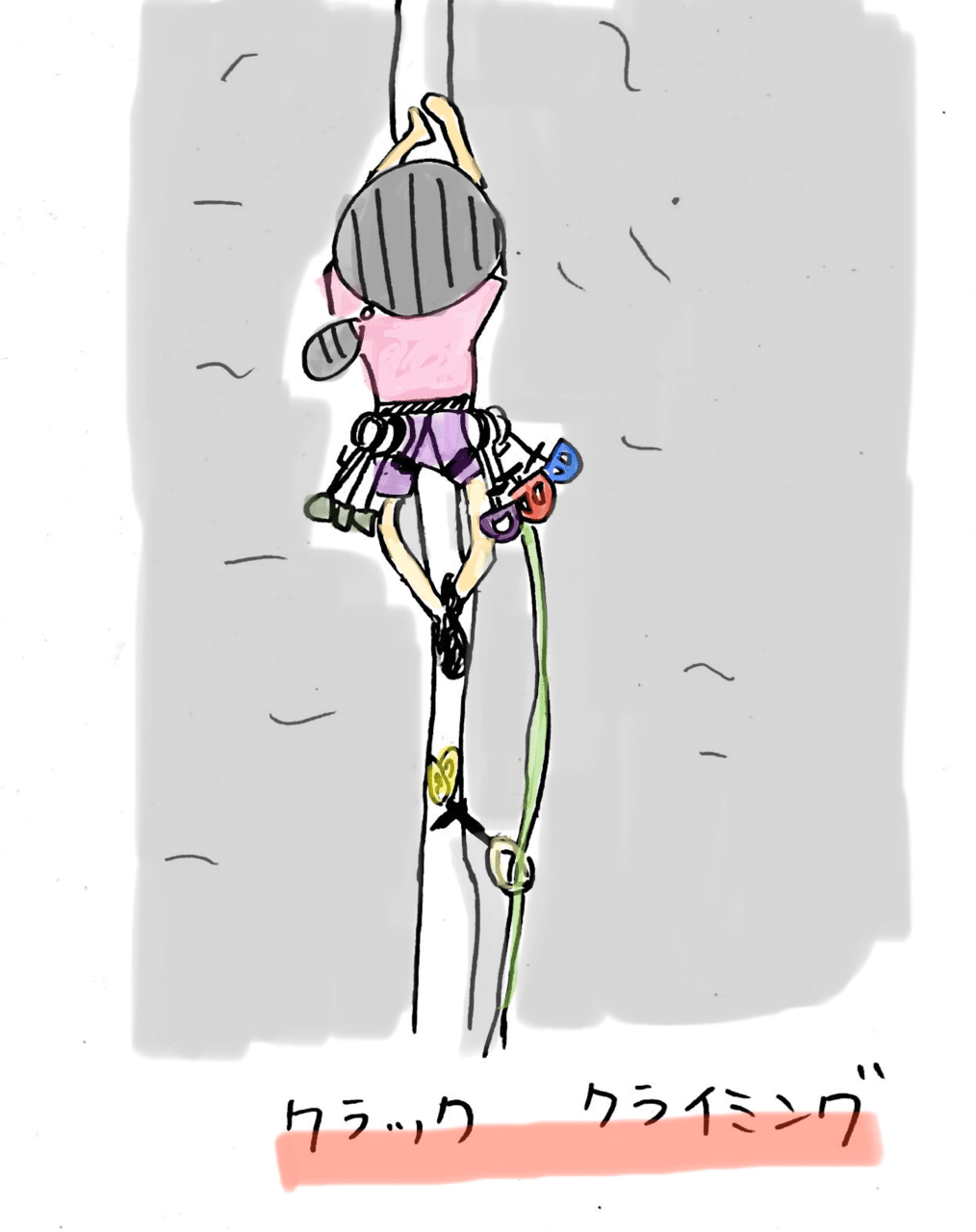

しかし、クラックと呼ばれる、岩がスパンと割れたような岩を登るスタイルは、ハンガーが取り付けられることはなく、その割れ目にプロテクションと呼ばれる器具を挟み込み、そのカラビナにロープを引っ掛けていきます。

より自然に違い形で登ることに価値があるので、ハンガーを取り付けなくて登れる岩には、なるべくハンガーを取り付けません。

この、より自然に違い岩の形で登るクラッククライミングは、上記のスポートクライミングと対比して、クラシック(クラシカル)クライミングと言うこともあります。

クラックを登るとき、クライマーは通常、そのプロテクションをジャラジャラとたくさん腰につけ、岩の割れ目にセットしながら登っていくのですが、

岩の割れ目の大きさによってプロテクションの大きさを見極めてセットしなければならず、かなりの技術の習得が必要です。

そのため、初心者などは、経験者に事前にプロテクションをセットしてもらい、

ロープを引っ掛けて登るだけのスポートクライミングのスタイルで登ることもあります。

そうした登ったスタイルを

ピンクポイント

と呼びます。

より少ない回数で登りきること

ロッククライミングでは、より少ない回数、より少ない情報で登り切ることに価値を置くことがあります。

競技のスポーツクライミングでも、

スピードとルートクライミングは1度落ちて仕舞えば終了ですが、

ボルダリングは制限時間内だったら、何度でもチャレンジできます。

しかし、同じ完登数、ゾーン数(スタートからゴールの途中にあるボーナス点のようなもの)となった場合は、トライ数のより少ない選手が順位が上となります。

多くのクライマーは「一撃」することに

より価値を見出しています。