ちょうどいい道具

【追記】初めての単著『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』がBNNから5月21日に発売されました。行き過ぎた現代のテクノロジーは、いかにして再び「ちょうどいい道具」になれるのか——まさしくこの記事がイントロダクションになっているような、人間と自然とテクノロジーについて書いた本です。よろしくお願いします!

ウェブサイトも公開されました。扉絵になっているCGムービーや、本の内容の一部も公開しています。是非ご覧ください。

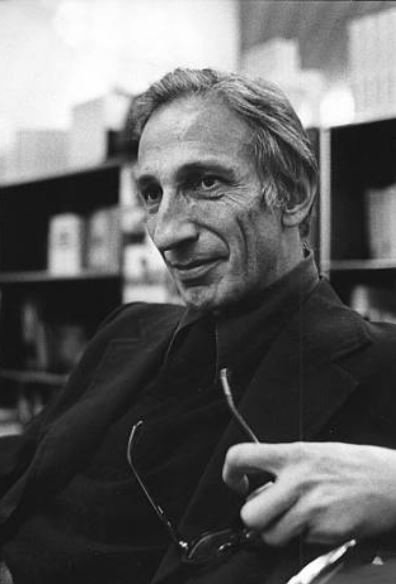

昨年から準備している本の執筆のために、思想家イヴァン・イリイチについて調べている。

1926年ウィーンに生まれたイリイチは、ヴァチカンで哲学と神学を学びカトリックの司祭となる。(メキシコCIDOCでイリイチに直接師事した山本哲士氏によれば将来の法王候補にも名が挙がるほどの存在であったという。)その後ラテンアメリカに渡り、ローマ・カトリック教会との軋轢により還俗、以後1960年代から70年代にかけて産業社会批判を展開し注目される。

イリイチの思想は、「ヴァナキュラー」や「コンヴィヴィアリティ」といった馴染みのないキーワードが取っつきにくくやや難解な印象がある。また、イリイチが扱おうとした対象は産業文明やテクノロジー、教育、医療、交通、労働、ジェンダーまで広範にわたるため、それぞれの分野で様々な誤解や批判にも晒されてもきたようだが、知れば知るほど、今改めて注目されるべき存在ではないかと思えてくる。

個人的にイリイチの思想に共感するのは、絶妙なバランス感覚である。行き過ぎたテクノロジーや産業主義を批判しているが、それらをすべて否定しているわけではないし、わたしたちが無自覚に受け入れてしまっている教育や医療といったシステムに対する批判についても、ただ単に「学校はいらない」「病院はいらない」と言っているわけではない。そのように簡単に否定も肯定もしないところこそが肝だと思うのだが、そこがわかりにくく、時に都合のいいように利用されたり、誤解を生んでいるところでもあるのかもしれない。

二つの分水嶺

このように、物事を右か左か、是か否か単純に決めつけないイリイチの考え方を象徴していると感じるのが「二つの分水嶺」という捉え方だ。代表作の一つとも言える『コンヴィヴィアリティのための道具』の中でも冒頭に登場するが、ここでは、デイヴィッド・ケイリーがイリイチとの対話を編纂した『生きる意味』の序論から、この「二つの分水嶺」を説明している部分を引用しよう。

かれは道具が二つの分水嶺を通過すると論じた。第一の分水嶺を超える際に、道具は生産的なものとなるが、第二の分水嶺を超える際に、それらは逆生産的なものとなり、手段から目的自体へと転じるというのである。〔たとえば〕自動車は、それがある一定の速度と密度〔単位面積あたりの台数〕に達するまでは移動性を向上させるであろうが、〔速度と密度が〕そうした閾値を超えると、社会は自動車の虜囚と化してしまう。公衆衛生の広範囲にわたる改善は、人びとの健康を向上させるであろうが、一方で、高度な医療技術はその利益をはるかに上回る社会的費用を生み出す。

イリイチは次のように主張した。「それぞれの社会環境には、対応する一組の自然な規模が存在する(…)対応する自然な規模の規定をはるかに超えた時間、空間、エネルギーを要求する道具は、それら各々の次元において非機能的である。」

道具にはそれぞれに適切な規模というものがあり、わたしたちがその道具を主体性をもって使っている間はよいが、あるところから知らず知らずのうちにわたしたちはその道具に支配され、主体性を奪われ、いつの間にか道具を使わされているような状況が生まれる。わたしたちはいつのまにか移動"させられて"いたり、学"ばされて"いたり、医療を受け"させられて"いたりしてはいないだろうか?とイリイチは問うのだ。

ちなみにイリイチは、ナイフやハンマーといったモノとしての道具だけでなく、エネルギーやコンピュータのようなテクノロジー、高速道路のようなインフラ、学校や医療といったシステムまでも含めた広い概念として「道具」という言葉を使っている。

ちょうどいい道具としての「自転車」

それでは、第一の分水嶺と第二の分水嶺の間にあり、わたしたちが主体性を失わずに扱うことができる、いわば「ちょうどいい道具」には、具体的にはどんなものが挙げられるのだろうか。『エネルギーと公正』においてイリイチは、その典型的な例として「自転車」を挙げている。再び『生きる意味』から引用してみよう。

そこ(『エネルギーと公正』)では、高水準のエネルギー消費は不可避的に様々な社会関係を圧倒し解体すると論じられ、コンヴィヴィアリティのための道具の典型として自転車が推奨されている。自転車は精巧な素材と工学技術の組み合わせから成り立つ一方、けがを生じさせない程度のスピードで走り、しかも公共空間を安全で、静かで、清潔な状態に保つ。

「なんだ自転車か」と思うかもしれないが、イリイチに限らず、人間と道具の関係を考える上で「自転車」はとても示唆に富む興味深い存在である。例えば、國分功一郎さんは、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの『身体の使用』の概念の説明として「自転車」を例に挙げている。

アガンベンはこう言います。僕がボールペンを使うんじゃない。僕がボールペンを使うためには、〈ボールペンを使う者〉へと僕が変化しなければならない。自転車に乗るとき、自転車を支配しようと思っていたら乗れませんね。〈自転車に乗る者〉へと僕が変化しなければ自転車に乗れない。

ものを使うとき、僕が主体として客体であるものを使うと考えるけれども、実は違うわけです。僕が客体としてものから影響を受ける側面が必ず存在する。アガンベンは主体・客体の関係を「支配」と呼んで「使用」から区別しています。僕らは使用を支配と混同している。けれども実際には両者はまったく異なるのです。

使用というのは中動態的であって、僕が使用が起こる場所になることを意味します。自転車に乗るとき、僕は「自転車の使用」の場所になる。まさしく主語が動詞の名指す過程が起こる場所になるというのが中動態の定義であったように。

(「自転車に乗る体になる」より)

確かにここで指摘されているように、「使う」(能動)か「使われる」(受動)かのどちらかではなく、そのどちらとも言えない中動態的な関係こそが、人間と道具との「ちょうどいい」関係なのかもしれない。

また、わたしの母校であるIAMASの赤松教授らを中心に行われている「クリティカル・サイクリング」という取り組みも面白い。「クリティカル・サイクリング宣言」なるマニュフェストには以下のように書かれている。

世界は変化している。21世紀を迎えた人類は、利便性に堕してバランスを逸したモダニズムに、ようやくブレーキをかけつつある。

そして現在、私たちの生活空間は、モバイルに象徴されるメディア技術によって、ヴァーチャルなインフラストラクチャーと接続し、新たなリアルを獲得した。しかしこの生活圏は、あまりに可塑性が高く、過剰に生成し、暴走しがちなのだ。私たちは、見えない時空間を再構成する、メディア表現を必要としている。こうした事態に、いま私たちが掲げるキーワードは、バランスの復権だ。

人類最古の発明のひとつである車輪にペダルが装着されたのは、19世紀である。私たちは、モダニズムの始めに立ち戻り、ハイ・テクノロジーと身体が駆動してきたバランス感覚に着目する。自転車は、理性と野生、都市と自然、ヴァーチャルとリアルを接続し、シンプルなバランスの循環を見出す指針となるだろう。(「クリティカル・サイクリング宣言」より)

この取り組みでキーワードとして掲げられているのは「バランスの復権」である。確かに自転車は人間が乗ることによってはじめてバランスが保たれる乗り物であり、ここにも人間と道具との「ちょうどいい」関係性が象徴的に現れている。このプロジェクトでは、マニュフェストだけでなく「自転車」という視点から世界を読み解く興味深い論考や議論が掲載されており大変興味深い。

心の「自転車」

人間と道具の「ちょうどいい」関係性は、スマートフォンやソーシャルメディアをはじめとする情報との接し方という意味でも重要な視点である。先日Netflixで公開された「監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影(原題:The Social Dilemma)」は、まさに情報技術が第二の分水嶺を超えて引き起こしている様々な問題に焦点を当てたドキュメンタリーだ。

インターネットはそれまでつながらなかった人と人を繋ぎ、個人の能力や可能性を広げてくれる道具でもある一方で、フィルターバブルやフェイクニュースなどに象徴されるように、巨大な力を持つに至った少数の独占的テック企業によって、知らぬ間に接する情報が操作されている状況も生まれている。

イリイチは、金銭的な対価が得られる労働に対して、家事、育児、介護といった家庭内で行われる労働、さらには社会システムの要請によって行われる通勤通学といった移動、学校で行われる勉強、病院への通院といった、商品の生産や賃金労働が成立するために不可欠な労働的な行為を含めて「シャドウ・ワーク」と呼んだが、このドキュメンタリーで印象的に語られる「If you're not paying for the product, then you are the product.(タダで商品を使っているなら、君こそがその商品だ。)」という言葉は、わたしたちが日々SNS上で行っているひとつひとつのクリックやスクロールが、独占的な企業が利益を生み出すための「シャドウ・ワーク」になっていることを物語っている。

そして、このドキュメンタリーの中心的な役回りを担っている元Googleのプロダクトマネージャー、トリスタン・ハリスは中盤こんな言葉を発する。

自転車の登場に怒る人はいない。

人間が自転車に乗り始めても社会を悪くしたとは言われない。

自転車が子どもとの関係を疎遠にして

民主主義を破壊するという人はいない。

道具は静かに、ただ存在し、使われるのを待つ。

道具じゃないものは要求してくる。

誘惑し、操り、何かを引き出そうとする。

道具としてのテクノロジーから、中毒と操作の技術に移行したんだ。

ソーシャルメディアは道具ではない。

そして後半、皮肉にも若きスティーブ・ジョブスがこう語るのだ。

コンピューターは人類最高の発明品だ。

心の自転車とも言える。

果たして、コンピューターは本当に「心の自転車」となりえるのだろうか。

ちょうどいい道具をつくる

テクノロジーに明るい未来はないのかと暗澹たる気分になってくるが、このドキュメンタリーのエンドロールでは、第二の分水嶺を超えて人々を操作するテクノロジーに加担してきた当事者であるエンジニアたちが、それぞれに希望を口にしている。実際にトリスタン・ハリスは「Time Well Spent(有意義な時間)」という名の非営利団体を立ち上げ、このような状況に早くから警鐘を鳴らし、様々なテック企業に働きかけを行うことで、(まだまだ十分に機能しているとは言えないまでも)例えばスマートフォンに使用時間を可視化するスクリーンタイムのような機能が実装される流れにも繋がっている。

移動についても、「自転車」は誰にとっても理解しやすくメタファーとしてもわかりやすい一方で物事を単純化し過ぎてしまう懸念もある。実際のところ本当に「自転車」はそこまで公平で「ちょうどいい」乗り物なのかという点にも注意を向けるべきだし、自動車か自転車かという二者択一ではなく、パーソナルモビリティや自動運転車、MaaS(Movility as a Service)と呼ばれるような様々なテクノロジーが現れる中で、今後、わたしたちが無自覚のうちに移動されられてしまうのではない「ちょうどいい」モビリティが生まれる可能性もあるだろう。

また、経済学者ケイト・ラワースが提唱し注目を集めている「ドーナツ経済学」というモデルも、サステナブルな社会システム全体の「ちょうどいい」バランスを可視化した指標と言えるかもしれない。このモデルでは、ドーナツの内側に足りていない部分、ドーナツの外側に行き過ぎた部分が赤色で示されている。イリイチの言葉を借りるならば、SOCIAL FOUNDATIONと書かれたドーナツの内側の輪郭が「第一の分水嶺」、ECOLOGICAL CEILINGと書かれたドーナツ外側の輪郭が「第二の分水嶺」と言えそうだ。

これから先の社会は、際限のない成長を求めるのではなく、ドーナツの内側は満たしつつ、外側にははみ出さないという、二つの分水嶺に挟まれたちょうどドーナツの中身のある部分に留まるバランスが求められるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?